Speciale “Hate” / La pagina delle lettere

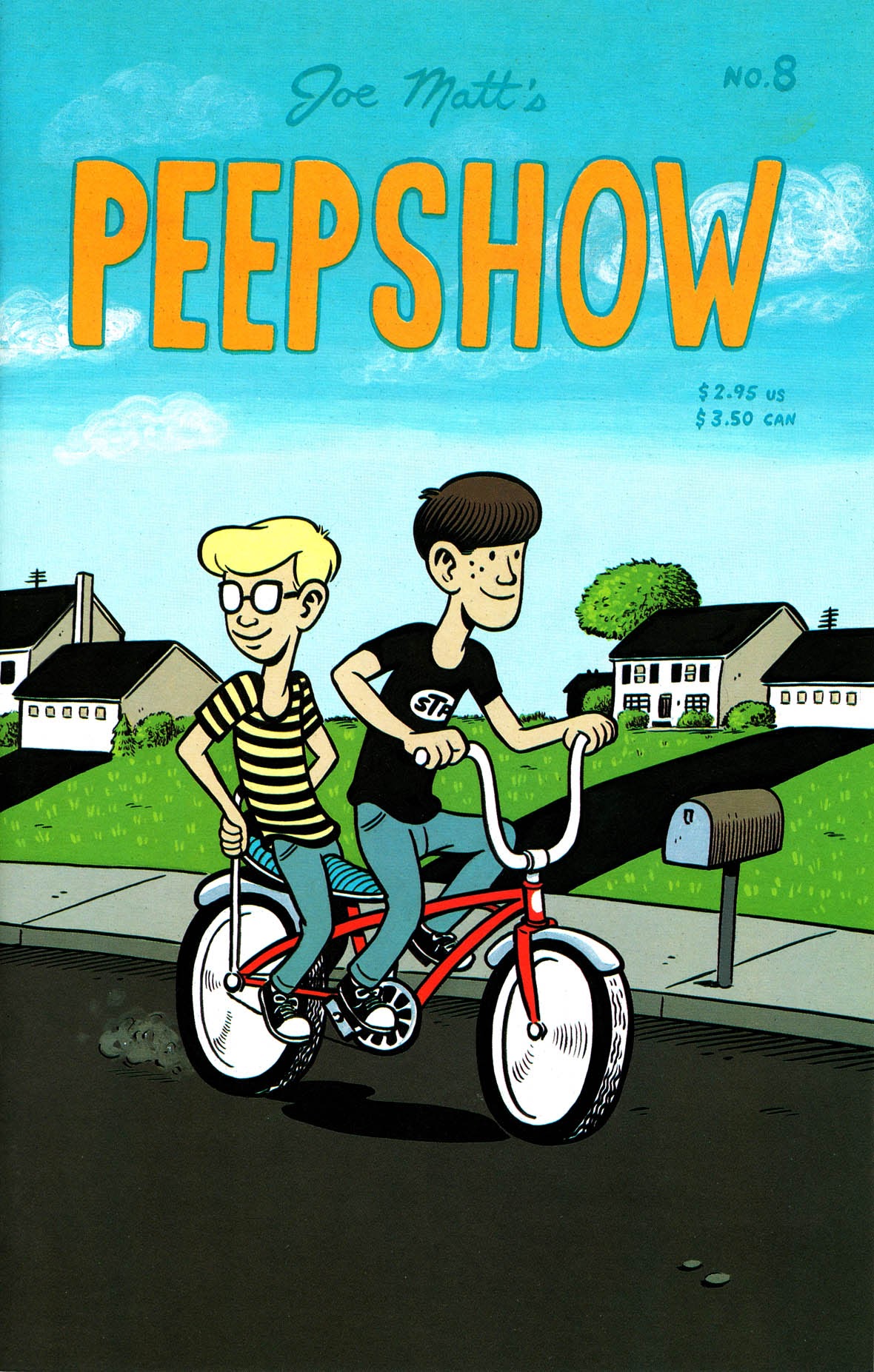

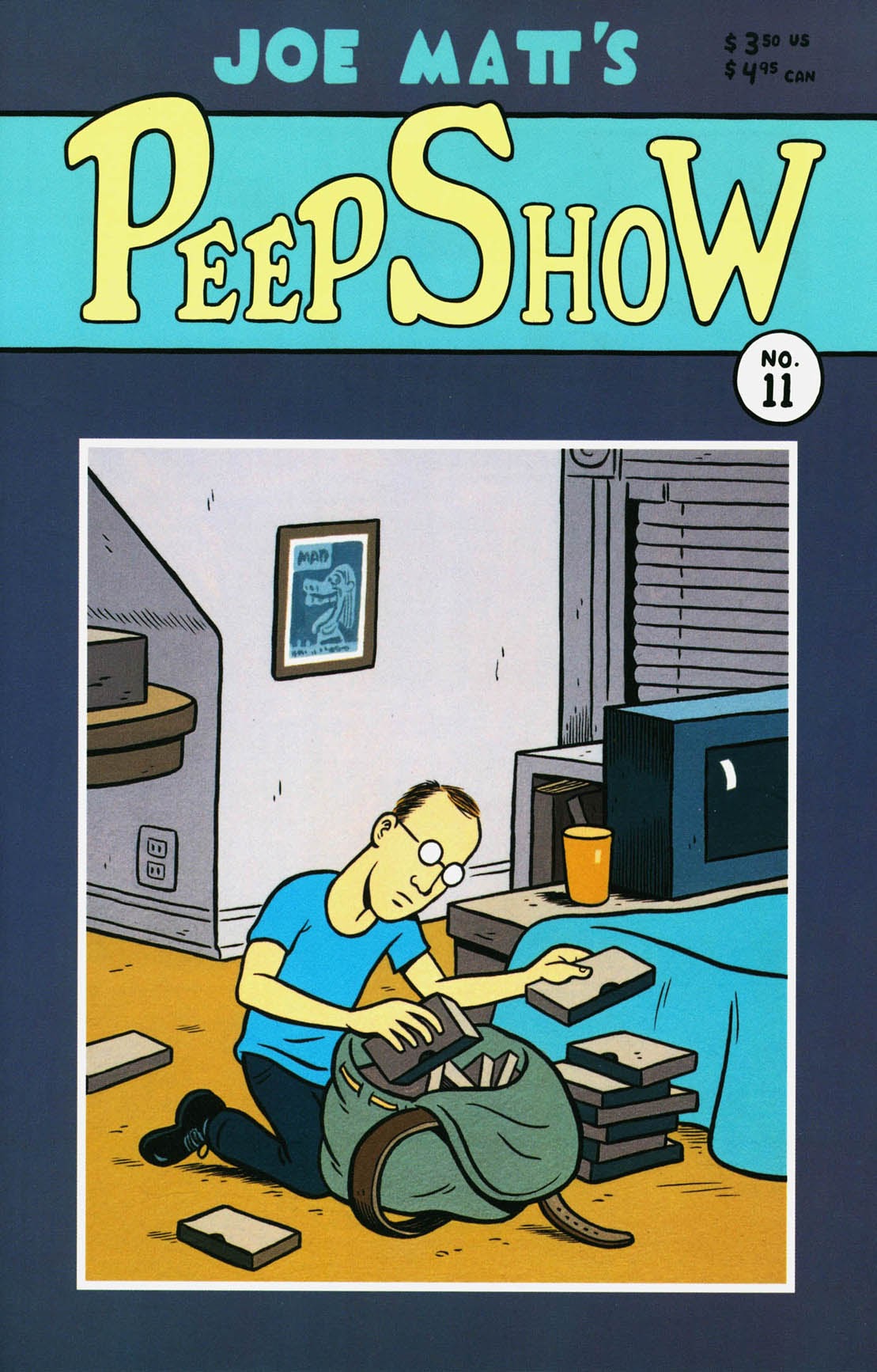

Ci siamo lasciati nel post precedente parlando di Prisoners of Hate Island!. Ebbene, quando nel #3 di Hate debutta la posta, ad aprire le danze è un certo Broos Campbell di San Jose, California, che definisce quella storia pubblicata in appendice al #1 “self-indulgent shit”. L’intervento di Mr. Campbell è rappresentativo delle lettere che verranno via via pubblicate sul comic book, dato che tra tanti inevitabili complimenti ci saranno anche un bel po’ di insulti, critiche e offese vere e proprie. E Bagge si diverte a dare spazio soprattutto alle lettere più ingiuriose, trovando quelle di complimenti assai noiose. L’atmosfera si scalda soprattutto dal #17, quando parecchi lettori cominciano a dare all’autore del “venduto” a causa del passaggio al colore avvenuto nel numero precedente. D’altronde in quegli anni le pagine delle lettere erano il territorio in cui gli appassionati si sfogavano senza mezzi termini, scrivendo agli autori tutto quello che pensavano e dandogli spesso degli sfigati, dei depressi e via dicendo, come ricorderanno i lettori di serie come Peepshow e Optic Nerve.

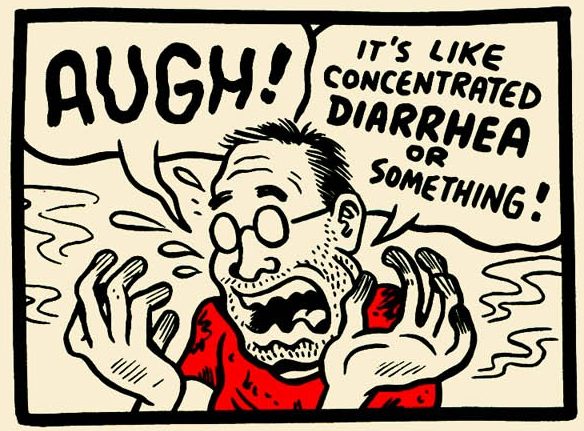

In tal senso è doveroso citare un certo Anton Hemus da Utrecht, che in Hate #12 si traveste da critico lanciandosi in un’approfondita analisi. “Mr Baggy, almeno le tue storie sono profonde e fanno pensare. Sfortunatamente non si può dire lo stesso per i disegni, che fanno schifo. Sì, sono caricaturali e strani, ma non sono splendidamente ripugnanti come quelli di Roy Tompkins, o non hanno la stranezza di Lloyd Dangle per esempio. Fanno schifo e basta. Non riesci proprio a disegnare un balloon a mani nude, o una cazzo di linea dritta senza un righello, eh? EH? Inoltre i tuoi disegni, che mi ricordano un incrocio tra VIP e un Burne Hogarth in acido, sono davvero statici e insignificanti – mancano di profondità. A parte la capacità di esagerare sentimenti come rabbia, ubriachezza o dissolutezza, per il resto sono mosci, senz’anima. E poi non capisco proprio cosa abbia a che fare il tuo eccessivo tratteggio incrociato con il tentativo di fare bei fumetti. Forse serve a catturare realisticamente la magia di luci e ombre? Stai frustando un cavallo morto, perché sei completamente incompetente in materia. La maggior parte delle volte il risultato finale è una vignetta illeggibile. Ma forse vuoi nascondere la tua incapacità di disegnare decentemente, eh? Va’ a studiare la ‘linea chiara’ della scuola di Tintin e cerca di cambiare. Oppure vaffanculo. O meglio ancora: scrivi e basta. La commedia, a mio parere, è il tuo vero campo”. Lapidaria la risposta di Bagge dopo questa tirata: “Anton, stai cercando di farmi piangere? – P.B.”.

Ma questo olandese senza peli sulla lingua è niente rispetto al cartoonist B.N. Duncan, “personaggio” che sicuramente i lettori di Hate non potranno aver dimenticato e che Bagge ha celebrato anche nella sua fanzine I Like Comics (di cui potete leggere qui). Le sue lettere sono talmente assidue che nel #26 Bagge finisce per dedicargli una pagina intera, con tanto di suoi disegni originali a illustrarne i contenuti. Tra i temi trattati analisi approfondite delle storie, raffinate opinioni sul rapporto tra Buddy e Lisa (“Mi sembra che Lisa abbia davvero bisogno di essere presa a cinghiate, e anche di essere scopata con violenza…”), suggerimenti di sceneggiatura per i numeri successivi (“Jay potrebbe cacciarsi nei guai con una minorenne…”), citazioni da Le porte della percezione di Aldous Huxley e così via. Tutte cose che spesso facevano ridere ancor più dei fumetti e che ci ricordano la bellezza dei cari vecchi comic book.

Speciale “Hate” / Il titolo

Nel 1989 Bagge decide di chiudere l’avventura di Neat Stuff per dedicarsi a qualcosa di nuovo. E proprio Neat Stuff #15 fa capire dove sta andando a parare, dato che l’albo è interamente occupato da Buddy the Weasel, una lunga storia con protagonisti Buddy Bradley e Stinky. “Nel 1990 avevo finito di lavorare a Neat Stuff – scrive Bagge qualche anno dopo nello speciale Hate Jamboree – e volevo fare qualcosa nel classico formato comic book: una serie che si incentrasse su un personaggio principale ma che avesse l’aspetto e l’atmosfera dei fumetti underground della fine degli anni ‘60. Nel corso di Neat Stuff mi stavo interessando sempre di più alle storie dei Bradley, che erano basate in gran parte sulla mia famiglia, e a Buddy Bradley in particolare. Buddy era senz’altro il personaggio più autobiografico che avessi mai creato e, mentre pian piano ‘invecchiava’ nel corso di Neat Stuff, vedevo sempre più potenziale in lui come una fonte di idee per le mie storie. E quindi sceglierlo come protagonista della mia prossima serie fu una decisione facile da prendere”.

Ma come chiamare questa nuova serie, dunque? La prima idea di Bagge fu Love & Hate, ma il fatto che Fantagraphics pubblicasse già Love & Rockets dei fratelli Hernandez poteva creare un po’ di confusione. E fu così Kim Thompson, allora editore dell’etichetta di Seattle insieme a Gary Groth, a suggerire di chiamare il comic book semplicemente Hate: un titolo che piacque subito a tutti, anche se Bagge non si arrese a trovarne un altro. “L’unico problema – racconta ancora in Hate Jamboree – è che non riusciva a venirmi in mente niente di meglio, e infatti più pensavo al fatto di chiamarlo soltanto Hate più mi piaceva! E’ breve, è accattivante, è facile da ricordare… E sì, è il titolo più negativo che ti possa venire in mente – ha persino delle connotazioni neo-nazi, dato che il linguaggio della stampa mainstream lasciava sempre più intendere che soltanto la gente di estrema destra fosse capace di odiare qualcosa, come se il resto di noi non fosse in grado di nutrire sentimenti o emozioni d’odio. Mi ricordo anche di aver ascoltato un talk show in cui un ipocrita ‘leader spirituale’ new age sosteneva che gli anni ‘90 sarebbero stati una decade di ‘amore e comprensione’, rispetto agli anni ‘80 che erano stati caratterizzati da divisione, avidità, ecc. ecc. e che questo avrebbe portato a un’unione di tutti i popoli e di tutte le idee, così che saremmo potuti entrare nel nuovo millennio come una cosa sola e blah blah blah… Ovviamente, questo concetto di ‘pace e amore’ – ossia che tutti dovremmo essere d’accordo su tutto, e che quindi dovremmo essere d’accordo con questo tizio sdolcinato alla radio – era il concetto più spaventosamente fascista che io avessi mai sentito (e il tipo sarebbe poi diventato una sorta di ‘consulente spirituale’ dei Clinton), così capii proprio in quel momento che dovevo chiamare il mio fumetto Hate, in modo da dare il mio contributo affinché gli anni ‘90 non passassero alla storia come una ‘decade dell’amore’ molle e senza cervello”.

Qualche retroscena sulla nascita di Hate, e di conseguenza sul titolo della testata, è riportato in una storiella di sette pagine intitolata Prisoners of Hate Island! e pubblicata in appendice a Hate #1, in cui lo stesso Bagge pianifica insieme a Groth e Thompson la sua nuova avventura editoriale. E ovviamente prende in giro tutti, compreso se stesso.

A History of “Hate”

Era il 1990 quando Fantagraphics dava alle stampe il primo numero di Hate, l’allora nuova serie a fumetti di Peter Bagge. Trent’anni sono passati da quello storico #1, e per celebrare la ricorrenza la casa editrice di Seattle sta per riproporre tutti i 30 numeri del comic book e i successivi Annual in un elegante cofanetto in uscita il 24 novembre. Personalmente non ricordo quale fu il primo numero di Hate che comprai. Ciò che ricordo è che durante una vacanza-studio a Londra nell’estate del 1994 scappai dal British Museum dove il mio gruppo tornava per la seconda volta in pochi giorni e me ne andai da Gosh!, storico negozio di fumetti situato nelle vicinanze. Lì recuperai gli albi che mi mancavano delle mie serie preferite di allora, ossia Hate di Peter Bagge ed Eightball di Daniel Clowes, tornando dal Regno Unito con due collezioni finalmente complete. All’epoca, insieme al mio amico Giuseppe Marano, facevo una fanzine che si chiamava Underground e proprio a questi due autori avevamo dedicato il nostro #2 (in realtà era il terzo, perché c’era stato un numero zero secondo l’usanza di quegli anni). I due Comics Journal che utilizzammo come principali fonti per i nostri articoli, ossia il #154 (novembre 1992, dedicato a Clowes) e il #159 (maggio 1993, dedicato a Bagge), sono due delle pubblicazioni che ho letto e sfogliato più volte in vita mia. L’articolo su Peter Bagge portava la mia firma, e così devo constatare che a quasi trent’anni di distanza mi trovo di nuovo davanti a un computer a scrivere sugli stessi argomenti, non solo perché sono una persona monotona e noiosa ma anche perché Hate è una di quelle cose che non mi ha mai stancato e che mi sono sempre portato dietro nella vita. Ancora oggi questo fumetto mi fa ridere, mi intrattiene, mi appassiona e in una sola parola mi esalta per come racconta vicende così autentiche che nella mia testa sono diventate quasi vere: l’ho riletto di recente – tutti i 30 numeri, più gli speciali, più gli Annual – e non è invecchiato di un secondo, anzi, l’ho trovato più intelligente, ben fatto e divertente della gran parte dei fumetti che si pubblicano oggigiorno. E quindi non potevo non dedicargli un lungo tributo a trent’anni dalla nascita, perché se è vero che ci piace stare sempre sul pezzo, è anche vero che a volte siamo stanchi di novità. E allora è meglio concentrarci sulle nostre passioni più profonde. Sulle cose che restano.

Quello che leggerete di seguito è un lungo excursus sull’Hate di Peter Bagge, che ho cercato di rendere interessante sia per chi l’ha letto che per chi non ne ha mai sentito parlare prima. I lettori di vecchia data si divertiranno – spero – a ripercorre le gesta di Buddy Bradley e soci trovando lo spunto per riprendere in mano i vecchi comic book. Chi ha conosciuto Hate attraverso i vari tentativi di traduzione italiana (prima su Il Mensile del Fumetto, poi da parte di Phoenix e quindi Magic Press), avrà forse lo stimolo di andare a caccia delle storie inedite in Italia completando ciò che la traduzione non è riuscita a portare a termine. I neofiti, che magari avranno la tentazione di recuperare il pur costoso ($119.99) cofanetto, potranno comunque leggere l’articolo che segue: pur parlando dei personaggi e delle loro vicende, ho cercato infatti di non scendere troppo nel dettaglio delle trame, soprattutto quando mi sono avvicinato alla conclusione. Mi scuso dunque se gli “esperti” troveranno alcuni passaggi sbrigativi e superficiali, ma era l’unica soluzione per far sì che quest’articolo potesse essere letto da tutti e non solo da pochi appassionati.

I contenuti dedicati a Bagge non finiscono qui. Nelle prossime settimane troverete infatti altri post su Hate e dintorni che approfondiranno dettagli e curiosità su questa serie cult. Quindi bando alle ciance e vi lascio… ad altre ciance. Buona lettura.

Peter Bagge nasce nel 1957 a Peekskill, nello stato di New York, da genitori cattolici che si convertiranno presto all’alcool. Quattro fratelli, brutti voti a scuola, comincia a disegnare sin da bambino ispirato dal fratello maggiore Doug. Dopo il diploma passa da un lavoro a un altro e a metà degli anni ‘70 si trasferisce nella Grande Mela. Lì tenta la strada accademica, iscrivendosi alla School of Visual Arts. Il tentativo fallisce dopo soli tre trimestri, anche se quell’esperienza gli permette di conoscere la futura moglie Joanne Connelly. Intanto tenta la strada dell’illustrazione commerciale ma capisce ben presto che non fa per lui. E’ la fine degli anni ‘70 e a New York il punk domina su tutto il resto, tanto che l’arte, il fumetto e la moda ruotano spesso intorno a esso. Bagge inizia a pubblicare su riviste come High Times, The East Village Eye, WW3 Illustrated, Video Games, Stop e Screw: sono fumetti brevi, spesso pagine singole, a volte semplici strisce fatte per strappare una veloce risata al lettore. Nel frattempo entra in contatto con John Holmstrom, editor della rivista Punk nonché fumettista. Con lui, e insieme a J.D. King, Bruce Carleton e Ken Weiner, fonda la rivista Comical Funnies, di cui usciranno tre numeri tra il 1980 e il 1981. Con Weiner si autoproduce, nel 1982, l’albo The Wacky World of Peter Bagge and Ken Weiner. A quel punto l’estetica di Bagge è già definita, e se lo stile è ancora sporco e ben più underground di quanto apparirà verso la fine del decennio, i tratti distintivi sono già lì, su tutti le grandi bocche aperte e le espressioni caricaturali, sgraziate e costantemente incazzate dei personaggi – così esagerate che sembrano uscite da un cartoon di Tex Avery o della Warner Bros.

Innamorato dei fumetti di Robert Crumb, cerca e ottiene la pubblicazione su Weirdo, debuttando nel terzo numero con una storia realizzata insieme a Holmstrom, King e il fratello Doug. Crumb apprezza molto il lavoro di Bagge, in particolar modo su Martini Baton, una striscia nata in collaborazione con Dave Carrino. Gli propone così di diventare editor di Weirdo, ruolo che Bagge ricoprirà per due anni, dal #10 (estate 1984) al #17 (estate 1986), cercando di far coesistere nella sua gestione due generazioni di autori underground, quella di Zap Comix e la nuova scena che stava nascendo a New York. O meglio, una delle scene di New York, dato che Bagge aveva un occhio di riguardo per gli artisti come lui, più punk, satirici, sporchi e meno raffinati rispetto a quelli che negli stessi anni gravitavano intorno a Raw di Art Spiegelman. Crumb non è l’unico a vedere qualcosa in Bagge. Anche Kim Thompson e Gary Groth di Fantagraphics intuiscono le potenzialità del ragazzo e si fanno avanti proponendogli di dar vita a una testata tutta sua. Neat Stuff è uno spillato formato rivista che esordisce nel 1985 ed è il terreno in cui Bagge sviluppa tutti i suoi personaggi più riusciti, oltre che – almeno per me – una delle serie a fumetti più divertenti della storia. Ecco dunque Junior, Studs Kirby, Girly Girl & Chuckie-Boy, The Goon on the Moon, Chet and Bunny Leeway e soprattutto The Bradleys, una famiglia disfunzionale del New Jersey dai chiari riferimenti autobiografici che si era già vista su Comical Funnies, Stop e Weirdo. Tra i diversi componenti della famiglia Bradley, e cioè il padre Brad, la madre Betty e i figli Buddy, Babs e Butch, Bagge dedica pian piano più spazio a Harold detto Buddy, tanto che già alcune storie scritte in tempi non sospetti (si pensi a Rock’n’Roll Refugee pubblicato su Neat Stuff #3 del 1986) potrebbero essere a tutti gli effetti degli episodi della testata che sarà.

L’esperienza di Neat Stuff si conclude dopo 15 numeri e 5 anni densissimi, in cui Bagge continua a collaborare a riviste e antologie varie, facendo un’apparizione anche nella prima pubblicazione di sempre della Drawn & Quarterly, ossia il primo numero dell’omonima antologia. Nel 1990 Bagge, nonostante le vendite discrete, decide di cambiare aria. Neat Stuff chiude i battenti e nasce così Hate, una delle serie di maggior successo di sempre in casa Fantagraphics, che permetterà a Bagge di allargare il suo seguito al di fuori della ristretta cerchia del fumetto alternativo. Hate sviluppa proprio il personaggio di Buddy Bradley – un Andy Capp poco più che ventenne ma che ce l’ha già con il mondo intero – e ne segue il trasloco dalla costa Est alla costa Ovest degli Stati Uniti. La stessa traiettoria era stata percorsa qualche anno prima da Bagge – trasferitosi nei sobborghi di Seattle insieme alla moglie nel 1984 – e dalla stessa Fantagraphics, che sul finire del decennio abbandonò la sede di Los Angeles per spostarsi all’ombra dello Space Needle.

Insomma, è l’aprile del 1990 quando nei negozi di fumetti arriva Hate #1. La copertina raffigura Buddy su un gigantesco hot rod e mette subito in chiaro in che mondo ci troviamo, citando Ed “Big Daddy” Roth e tutta un’estetica americana che parte da Harvey Kurtzman e altri autori di Mad passando per Basil Wolverton e i weirdos alla Roth, fino ad approdare all’underground di Crumb e Gilbert Shelton. My Pad and Welcome to It riprende le vicende di Buddy da dove le avevamo lasciate in Buddy The Weasel, la lunga storia che occupava per intero Neat Stuff #15. Se lì Buddy se n’era andato a dormire in spiaggia pur di non stare con tutta la sua pazza famiglia, qui ci mostra il suo nuovo appartamento dall’altra parte degli Stati Uniti, raccontando come ci è arrivato. Dopo aver vissuto in case condivise – spesso con tanta, troppa gente dentro – a Brooklyn, Hoboken e Minneapolis, eccolo dunque a Seattle, anche se la vera destinazione sembrava essere la California. Vabbè, meglio di niente, anche perché in quel periodo tutti parlano della “wonderful” Seattle. Ma per Buddy, che proprio come suo padre è sempre incazzato e vede il lato negativo di ogni cosa (non a caso il fumetto si chiama Hate), Seattle “non è fantastica come dicono”, visto che “le persone si comportano in maniera così gentile ed educata che ti viene da chiederti cosa hanno da nascondere” ed “è diventata troppo affollata e inquinata”. Il rapporto con i coinquilini non migliora certo l’umore del protagonista. Leonard “Stinky” Brown, compagno d’avventure già apparso in Neat Stuff e che l’ha seguito sin dal New Jersey, è un dongiovanni fancazzista menefreghista e casinista, sempre con qualche affare “incredibile” tra le mani e pieno di idee campate in aria che raramente arrivano a realizzarsi. Se Stinky è estroverso al punto da andarsene spesso in giro per casa tutto nudo, anche in presenza di estranei e nonostante le verruche genitali, il suo esatto opposto è George Hamilton, ultimo componente del terzetto. Riservato, paranoico, intellettualoide ma quasi sempre intento a guardare programmi trash in tv, George è il classico nerd che non ha amici né fidanzate, anche perché è troppo impegnato a scrivere sproloqui su questioni come morte, disperazione esistenziale e purezza spirituale che pubblica sulle sue fanzine fotocopiate, come meglio apprenderemo in una storia dedicata tutta a lui su Hate #3. E oltretutto è nero, finalmente a dare un po’ di colore al mondo dannatamente white trash di Bagge.

Il centro di tutto è però, ovviamente, Buddy: un personaggio ispirato inizialmente al fratello più piccolo dell’autore, ma che con il passare del tempo diventa sempre più autobiografico, con qualche aspetto caratteriale preso in prestito da amici e conoscenti. Bagge, ormai ultratrentenne, sposato e con una figlia, si ispira per Hate alle esperienze personali vissute ai tempi di New York ma le colloca a Seattle, in modo da avere sempre a portata di mano una realistica scenografia. La scelta si rivelerà ancor più fortunata del previsto, perché di lì a poco – con il boom di Nirvana e Pearl Jam ad arricchire una scena musicale già animata da band come Soundgarden e Mudhoney – Seattle diventerà il centro del mondo e Bagge attirerà molti lettori proprio grazie all’ambientazione delle sue storie.

Con il secondo numero il cast si arricchisce dell’immancabile componente femminile, grazie all’arrivo di due personaggi chiave. La prima è Valerie, incontrata in una sala biliardo e che dimostra subito un certo interesse per il protagonista. Affascinante e determinata, è la classica tipa che Buddy sembra non meritarsi, anche perché – per quanto sia irritabile e astiosa – è evidentemente meno incasinata di tutti gli altri. E ha davvero un bel culo, come fa notare Bagge disegnandola con forme esageratamente sinuose mentre si china sul tavolo da biliardo in Hate #2.

Questo secondo numero è uno dei migliori – se non il migliore in assoluto – della serie e ha la struttura della tipica commedia romantica di Hollywood. Dopo aver litigato con un reduce dal Vietnam per aver chiamato lui e i suoi commilitoni “losers”, Buddy strappa un appuntamento a Valerie. Quando i due si rivedono le cose sembrano mettersi subito bene, dato che dopo una breve passeggiata la ragazza lo invita a casa rivolgendogli promettenti allusioni. Peccato che la coinquilina di Valerie sia Lisa, vecchia conoscenza del protagonista e in un certo senso anche dei lettori, dato che è la rielaborazione del personaggio femminile di Sometimes I Think I’m Going Crazy, storia breve apparsa sul #1 di Neat Stuff. Lisa aveva raccontato all’amica un’esperienza non proprio felice con un certo Buddy, reo di averle ficcato a forza la testa nella tazza del cesso durante un rapporto sessuale. E sì, si trattava proprio del nostro Buddy. Valerie, a cui non manca il carattere per farsi rispettare dagli uomini, va su tutte le furie e caccia via in malo modo l’aspirante spasimante. Ma in realtà si tratta solo di un rinvio, perché già alla fine di questo stesso episodio i due fanno pace spassandosela su un letto d’ospedale. Da qui inizia una tormentata relazione, caratterizzata da selvaggi litigi e passionali riappacificazioni, come Bagge ci racconta in Hate #3. Sempre nel #3 debuttano le rubriche, ciliegina sulla torta del comic book. Per ora ci sono soltanto gli editoriali e la pagina delle lettere, ma sono più che sufficienti. Se la pagina delle lettere è un divertentissimo ritrovo di fan e detrattori fuori di testa (ma di questo parlerò dettagliatamente in un prossimo post), gli editoriali diventano lo spazio in cui Bagge spara una raffica di segnalazioni di fumetti, fanzine e riviste, con i lettori che lo inondano di materiale cartaceo per farsi dedicare qualche riga. Rileggere tutto ciò diventa un modo per ripercorrere la storia dell’underground anni ‘90 USA come neanche la rete ci permette di fare, dato che molte delle pubblicazioni di cui si parla risalgono all’era pre-internet e non si trovano nemmeno con una ricerca Google.

Buddy è ormai stabilmente fidanzato con Valerie e fa il commesso in una libreria dell’usato, un mestiere che Bagge conosce bene dato che prima di diventare un cartoonist a tempo pieno aveva lavorato per più di tre anni alla Barnes & Noble della Penn Station a New York. Ma per lui la vita è tutt’altro che tranquilla e monotona, anzi, a volte è animata anche dai fantasmi del passato. Nel #4 torna infatti – direttamente dalle pagine di Neat Stuff – il fratello Butch, già militarista e patriottico da ragazzino e ora diventato un reazionario tout court, tanto da portare una maglietta recante bandiera americana e scritta “Try burning this, asshole!”. Come già nell’incontro con il veterano del #2, torna il tema politico: il protagonista, che in storie come Buddy the Weasel (Neat Stuff #15) aveva mostrato qualche accenno di razzismo, sembra diventato ormai aperto e progressista. E’ chiaro che l’emancipazione dal contesto familiare e suburbano gli ha giovato, come invece non è successo a Butch, che è andato via di casa soltanto per arruolarsi nell’esercito. Certo, non si può nemmeno dire che Buddy sia diventato questo grande pensatore né tantomeno un attivista, visto che il suo menefreghismo e un certo nichilismo di fondo hanno sempre il sopravvento su pensieri potenzialmente più elevati. E’ un numero tutto a tema familiare questo, con una breve storia di chiusura in cui scopriamo il destino della sorella Babs, una “versione molto più stupida” della sorella dell’autore. Ciò che ne viene fuori è che, se Buddy sembra incasinato, i suoi consanguinei non se la passano certo meglio tra gli umani orrori del New Jersey.

A questo punto Bagge ha presentato i personaggi e i temi ricorrenti della sua underground opera a fumetti. E per lui è davvero un gioco da ragazzi sviluppare il tutto nel suo tratteggiato e caricaturale bianco e nero, con i personaggi dalle grandi teste e dagli arti sottilissimi che inanellano espressioni e posture sempre più esagerate strappando sonore risate ai lettori. Le creature di Bagge spalancano la bocca, digrignano i denti, sudano, inorridiscono e si incazzano al punto che gli occhi gli escono fuori dalle orbite, il tutto senza soluzione di continuità, anzi spesso in un crescendo di situazioni comiche paradossali. I numeri che vanno dal 2 al 15 sono i migliori della serie per come uniscono realismo, dialoghi al fulmicotone, autentica antropologia culturale e uno spietato sense of humor che rende irresistibili storie di divertente quanto disperata quotidianità. Oltre a quelli già accennati, i momenti fondamentali sono la nuova appariscente capigliatura di Lisa (#5), la visita di Buddy e Valerie ai genitori di lei (#6) e l’improbabile appuntamento tra George e Lisa (#7). Discorso a parte meritano i numeri 8 e 9, che contengono Follow That Dream!, la storia di maggior successo di Hate, che spingerà la testata a quota 25.000 copie vendute. E non sono cifre da poco per un comic book del genere, che comincia a registrare un certo successo non tanto nelle fumetterie tradizionali quanto nelle librerie alternative e nei negozi di dischi, come Fallout Records, storico negozio di Seattle aperto tra il 1984 e il 2003, dove Hate vendeva centinaia di copie. Follow That Dream! è ambientata proprio nel mondo della musica ed è la storia che rappresenta il legame più concreto tra Hate e Seattle, perché se in altri frangenti la città del grunge è più che altro uno sfondo, qui è davvero la protagonista. Il motore della vicenda è l’ennesima idea balorda di Stinky, che in questo caso non si rivela così campata in aria. Sollecitato dall’amico, Buddy abbandona i panni del pigro e passivo slacker della Generazione X per prendere sotto la sua ala protettiva un gruppo di giovani musicisti capelloni e alcolizzati. Se il protagonista si trasforma così in un gretto manager discografico, il suo socio non è da meno, dato che scende direttamente sul palco con la band ribattezzata in suo onore Leonard and the Love Gods.

Il neo-manager si rimorchia anche una tipa in un negozio di dischi, portandosela a letto con la promessa di darle dei biglietti per il backstage. La scena – in cui la partner occasionale di Buddy si sdraia sul letto completamente disinteressata – testimonia la schiettezza di Bagge e un approccio ai temi sessuali diretto e senza fronzoli, tanto da venire duramente criticata dal pubblico, soprattutto femminile. Ma i detrattori forse non si erano ancora resi conto che, sin dai tempi di Neat Stuff, Bagge utilizza i suoi personaggi per mostrare, commentare e a volte criticare comportamenti e luoghi comuni. Se Crumb – e con lui Joe Matt, tanto per fare un altro esempio – mette in mostra se stesso e la sua fascinazione maniacale per il corpo femminile (e se c’è autocritica, compiacimento o un inscindibile mix di entrambi è questione complessa che merita altra sede), Bagge non fa fumetti esplicitamente autobiografici ma racconta le vicende di personaggi di fiction. I suoi fumetti diventano dunque un luogo dove – attraverso le gag, i paradossi, il disegno ipercaricaturale – si svolge un’analisi di temi sociali, relazionali e sessuali. Insomma, Buddy Bradley non si comporta come farebbe Peter Bagge, Buddy non è un personaggio positivo a tutto tondo né tantomeno il classico “eroe” dei fumetti, e Bagge non considera necessariamente “giusto” e “fico” tutto ciò che Buddy fa o dice. “Quando scrivo le mie storie – dirà Bagge qualche anno più tardi in un’intervista a Heidi MacDonald ristampata nel volume Peter Bagge: Conversations edito dalla University Press of Mississippi – non penso mai ‘Mi piace questo personaggio e voglio che a tutti piaccia questo personaggio e poi lo farò scontrare con un altro personaggio che rappresenta tutto ciò che non mi piace’. I personaggi non rappresentano idee o ideali. Sono solo persone. E tra le persone con cui ho a che fare non c’è nessuno che trovo assolutamente perfetto o del tutto insopportabile”. E anche Buddy è tutt’altro che perfetto, anzi, oltre ad approfittarsi delle fan della “sua” band tra un concerto e l’altro riesce anche a farsi sfuggire Valerie, mandando all’aria la relazione. D’altronde non gliene frega niente di niente, figuriamoci se si dà da fare per tenersi stretta la fidanzata.

Si aprono così le porte al prevedibile ritorno di fiamma tra Buddy e una Lisa oltre i limiti della disperazione esistenziale e dell’autocommiserazione, tanto da arrivare a indossare un sacco di patate (#10) e a farsi praticamente violentare da un Buddy di nuovo politicamente scorretto dopo essersi rimessa in sesto e in tiro (#11). Altra scena, questa, più crumbiana di Crumb stesso: facile pensare che se fosse stata concepita e pubblicata oggi, l’autore si sarebbe beccato critiche a non finire e l’editore sarebbe stato costretto a chiedere scusa a tutti per aver dato alle stampe il fumetto. Per Lisa i patimenti non finiscono qui tra l’altro, dato che sul finale dello stesso numero Buddy, sempre più incontenibilmente ed egoisticamente arrapato, finisce quasi per affogarla nella vasca da bagno durante un rapporto sessuale.

Nei numeri seguenti assistiamo al tentativo del protagonista di lanciarsi nel mercato del collezionismo partecipando a una fiera del settore (#12), alla misteriosa scomparsa di George, che ha descritto Buddy come esempio negativo della gioventù contemporanea in un numero della sua rivista Zygote stampato in migliaia di copie e distribuito in tutta Seattle (#13), al ritorno di Valerie (#14) e alla rivisitazione della storia che aveva aperto la serie (#15). Questa volta però nell’appartamento c’è decisamente troppa gente, dato che vi si ritrovano tutti insieme Buddy, Stinky, Lisa e anche i redivivi Valerie e George. Forse per il nostro è il momento giusto per cambiare un po’ aria e magari andare a trovare la famiglia nel New Jersey…

Ed eccoci ad Hate #16, numero storico che segna l’inizio della seconda metà della serie e l’inaspettato passaggio al colore, una svolta che Bagge aveva pensato da tempo e che è diventata economicamente possibile grazie alle ottime vendite. Inoltre scegliere il colore significa sveltire i tempi di lavorazione, rinunciando all’elaborato tratteggio in bianco e nero e al lavoro sulle chine, ora affidate a Jim Blanchard. Si passa così da tre a cinque uscite all’anno, e Bagge può finalmente vincere la frustrazione di dover rallentare i suoi plot per star dietro a tutti gli aspetti della produzione artistica. Ma inevitabilmente la scelta divide i lettori: a partire dal numero seguente si susseguono lettere su lettere che danno a Bagge del venduto, accusandolo di aver perso lo spirito underground degli esordi e di realizzare un fumetto ormai commerciale che non fa nemmeno più ridere come una volta. Se è vero che all’epoca Bagge si divertiva a pubblicare soprattutto le lettere di critica e insulti, tralasciando quelle di complimenti che riteneva spesso troppo noiose, c’è da dire che il nuovo Hate non convince tutti, e una frangia del pubblico – soprattutto quella più giovane – rimane delusa non solo per l’adozione di uno stile decisamente più pop ma anche per il cambiamento di temi e ambientazione. Una volta Hate era la serie underground in cui il pupillo di Robert Crumb raccontava in modo caustico l’altra faccia della Seattle del grunge, ora è invece diventata una colorata situation comedy ambientata nel New Jersey il cui protagonista si è stabilmente sistemato nel seminterrato dei genitori insieme alla fidanzata. Ed è anche il personaggio di Lisa a suscitare le inferocite reazioni del pubblico maschile, a cui bruciava vedere in Buddy il cagnetto al guinzaglio della partner rappresentato da Bagge nella copertina del #21, introdotta dallo strillo The Official Voice of “Sellout Nation”. Sì, perché nel frattempo su Hate è arrivato anche il codice a barre e, soprattutto, la pubblicità, inaugurata dalla quarta di copertina del #19 con la locandina del film Crumb di Terry Zwigoff e poi deflagrata definitivamente dal numero successivo con dischi, orologi, negozi, accendini e via dicendo. Bagge si giustifica nell’editoriale del #20 definendo questa soluzione come l’unica possibile per mantenere inalterato il prezzo di copertina a causa dell’aumento del costo della carta, ma ovviamente un buon numero di lettori si scaglia contro di lui, la Fantagraphics e chissà chi altro… Da segnalare che da Hate #20 le pagine da 24 diventano 32, anche se si passa da una lussuosa carta bianca a un’altra ben più economica.

Ma torniamo alla cosa che ci interessa di più, ossia storie & disegni. E’ vero che il nuovo Hate non è al livello del vecchio? Beh, anche io all’epoca rimasi piuttosto interdetto dal passaggio al colore, tanto che a neanche 18 anni sulle pagine del #5 di Underground rompevo le palle scrivendo che “la prima impressione è che la testata abbia perso un po’ del suo fascino underground”. Bleah, che maledetto e imberbe snob… Però ok, a riguardarli oggi i numeri in bianco e nero sono decisamente più belli di quelli a colori, e un po’ devo dare ragione al me stesso di allora che vergava tali sentenze dalla sua cameretta di Anzio con un Commodore 64. Ma va anche detto che il comic book migliorerà numero dopo numero, trovando giovamento dalla maggiore confidenza alle chine di Blanchard, dai colori che diventano via via più caldi e paradossalmente anche dalla carta più economica, utile a dare un aspetto più cheap e meno patinato al tutto. Per quanto riguarda le storie, il periodo che va dal #16 al #21 è quello più altalenante dal punto di vista qualitativo, con un accurato spaccato della vita nei sobborghi americani ma anche con qualche momento di stanca dovuto alla ripetitività di certe situazioni familiari. Sì, perché alla fine Buddy e Lisa si stabiliscono nel New Jersey e a Seattle non ci tornano più. Bagge corregge completamente il tiro e smette di raccontare la giovinezza, le bevute, le uscite con le ragazze, i rapporti con i coinquilini e passa a descrivere la vita familiare, ispirandosi al suo retaggio di gioventù – già così importante per The Bradleys – e al periodo di Redmond, nei sobborghi di Seattle, quando aveva messo su casa e famiglia con la moglie Joanne.

Ovviamente cambia anche il cast dei comprimari, che torna a grandi linee quello di Neat Stuff, con la madre e il padre di Buddy, il fratello Butch, la sorella Babs con i suoi scatenatissimi figli e il balordo ex marito Joel, il compagno di scuola Tom diventato poliziotto e altri amici e vicini che rientrano in scena dopo anni di limbo. Tra questi il più importante è Jay, con cui Buddy aveva già legato in Hippy House (Neat Stuff #9). I due se la intendono ancora e insieme mettono su un negozio di oggettistica, memorabilia, riviste e dischi, insomma un paradiso per nerd inaugurato nel #19 con il titolo B & J’s Collector Emporium. Intanto nel #18 Buddy si è comprato una macchina degna di un supereroe, la cosiddetta poliomobile, un hot rod deforme con ruote giganti davanti e normali dietro. Non può non tornare alla mente la copertina di Hate #1, che all’epoca non aveva niente a che fare con il contenuto di quell’albo ma che adesso suona quasi profetica. Dopo due storie in cui il nostro se la deve vedere prima con i nipoti (#20) e poi con le bizze del padre appena uscito dall’ospedale e capace di catalizzare l’attenzione di tutte le donne della casa (#21), dal #22 la musica cambia. Bagge comincia a spingere sull’acceleratore introducendo nelle sue storie elementi di realismo spietato, quasi dei pugni assestati alla pancia dei lettori che nel tempo avevano conosciuto e amato i suoi personaggi. Forse una reazione alle accuse di essersi venduto e addolcito? Forse sì, o forse sono cose che Bagge aveva già in testa da tempo. Fatto sta che da questo numero le risate diventano sempre più amare o cessano quasi del tutto, almeno in alcuni frangenti. Difficile a questo punto scendere nei dettagli, perché entriamo nel vivo della trama, e anticipare altri sviluppi rovinerebbe la sorpresa a chi non ha mai letto Hate. Evito dunque il racconto di questo #22 come anche del #23, un episodio chiave tutto incentrato su Lisa. E che dire del #27, altro momento di sconcertante realismo? Bagge dimostra in questa fase di non essere solo un umorista e un abile creatore di storie, ma anche di saper stupire il lettore e di metterlo a disagio raccontando situazioni drammatiche. E di delineare personaggi “veri”, come per esempio la stessa Lisa, non più la ragazza in bianco e nero dei primi numeri, depressa e sottomessa, ma un personaggio “a colori”, sfaccettato e capace di inaspettati colpi di testa.

La serie sta ora vivendo un momento d’oro, grazie a questi “slice of life” e a un Buddy tornato single, che non vive più in famiglia ma si accompagna – sempre e comunque malvolentieri – a una congrega di balordi composta dal fratello Butch, dal solito Jay, dal vicino Jimmy Foley, dall’ex cognato Joel e dall’ambiguo duo composto da Jake The Snake e Pencils. A respirare nuovo ossigeno sono sia i lettori che lo stesso protagonista, ormai stabilitosi nel retro del suo negozio e pronto a sperimentare di nuovo la magia degli appuntamenti e dei flirt occasionali, arrivando a incontrare addirittura tre donne in un solo episodio, The Single Life appunto, pubblicato su Hate #29. La mutazione è ormai compiuta e, dopo qualche incertezza iniziale nella fase di passaggio, Hate si è egregiamente trasformato in un fumetto che descrive l’altra faccia dell’american way of life, o la vera vita dei sobborghi americani. Bagge non vuole raccontare storie eccezionali di personaggi speciali, perché ciò che gli interessa è la quotidianità, le piccole situazioni che tutti ci troviamo ad affrontare. E le disegna senza sentirsi superiore ai suoi personaggi, anzi, sentendosi proprio uno di loro.

E siamo arrivati quasi alla fine, in numeri sempre più densi di contenuti, anche a firma di altri autori. Se dal #21 ci aveva pensato l’irresistibile Doofus di Rick Altergott a riempire qualche pagina in eccesso, una nuova rivoluzione si era sviluppata dal #26, con l’upgrade a 48 ricchissime pagine contenenti contributi di altri cartoonist, rubriche dei fanzinari recensiti da Bagge nel corso degli anni e ovviamente altra pubblicità. Ma di questo leggerete in un prossimo articolo, ora torniamo appunto a Hate #29, che al momento dell’uscita sembrava un numero qualsiasi. Niente lasciava presagire che il #30 sarebbe stato quello finale e invece ecco qui che questo corposo comic book di 56 pagine uscito a giugno del 1998 (con il prezzo stavolta rialzato a $3.95, tanto è l’ultimo numero e nessuno può protestare) conclude di botto le vicende di Buddy Bradley e soci. L’appena quarantenne Bagge si diverte a disegnare se stesso mentre tiene in mano un mini Buddy Bradley e lo butta nella tazza del cesso urlando “Say goodbye, folks!”. E aggiunge nell’editoriale: “Yes, this is the last issue of HATE. Why? Well, I, uh… Jeez, that’s a good question… Because I’m a SELF-DESTRUCTIVE FOOL, that’s why!”. E in effetti lasciare una serie che stava sperimentando un successo di pubblico davvero insolito per un fumetto “alternativo” sembrava una mossa suicida, ma Bagge voleva cambiare aria e dedicarsi a qualcosa di diverso, chiudendo i battenti quando il successo era ancora dalla sua e non per un calo di vendite o per mancanza di interesse del pubblico. Lo stesso era successo quasi dieci anni prima con Neat Stuff, chiusa all’improvviso per cercare vie alternative. Per quanto riguarda la storia del #30 beh, non posso certo raccontarvi come va a finire, quindi mi limito a dire che si assiste al ritorno di vecchi amici e che ci sono un paio di colpi di scena da ricordare… Oltre al fatto che alla fine Buddy trova il “fischietto magico” che era stato suggerito a Bagge dal fumettista Sam Henderson nella pagina delle lettere di Hate #12 e che era diventato un tormentone tra i lettori. Niente male come dedica finale ai super-appassionati che hanno seguito la serie per otto anni e che devono dire addio a personaggi amatissimi, che sono diventati quasi degli amici, come succede di solito con i migliori telefilm.

In realtà Hate #30 non segna la fine delle vicende di Buddy Bradley. Il 1998 vede l’uscita, oltre che di un’intervista sul #206 di The Comics Journal con copertina a tema The Death of Hate!, di uno speciale celebrativo intitolato Hate Jamboree. Quest’ultimo è un magazine di 64 pagine in cui Bagge celebra la fine delle avventure di Buddy Bradley. Anzi, più che una rivista la potremmo chiamare una fanzine, nel senso di un prodotto per i fan più che fatto dai fan. Il tono è chiaro sin dalla copertina, e basta aprire l’albetto per ritrovarsi, a pagg. 2 e 3, una splash page con un Buddy stupito che viene salutato dai suoi comprimari e anche da persone “reali” come lo stesso Bagge e Gary Groth. Il cuore di Hate Jamboree è il lungo articolo Hate: A Love Story, in cui lo stesso Bagge racconta genesi, storia e curiosità del suo comic book in 13 pagine accompagnate da illustrazioni spesso rare o inedite. Tra queste copertine (Screw, The Rocket, The Stranger, Goldmine), vignette tratte da Weirdo, High Times, Spin e altre riviste, poster per concerti e tour come l’HateBall del 1993 che vide il nostro girare le fumetterie statunitensi insieme a Daniel Clowes. Per il resto l’albetto è occupato da tributi, interviste a compagni di viaggio come Jim Blanchard e Rick Altergott, un’accurata bibliografia e fumetti rari dello stesso Bagge, tra cui cito come esempi più significativi la collaborazione Bagge-Clowes vista su Cracked #220 del 1986, un’illustrazione tratta da Honk #2 (ancora 1986, Fantagraphics) che accompagnava uno scritto di Alan Moore, la riproduzione integrale di un fumetto inchiostrato da Jim Woodring e realizzato per il booklet di un CD di George Thorogood, alcune strisce inedite di Studs Kirby pensate per la rivista del canale televisivo ESPN e mai pubblicate.

Ma questa grande festa di addio si rivelerà invece un arrivederci, dato che un paio d’anni dopo Bagge non resisterà alla tentazione di riportare sulla pagina le sue creature iniziando la pubblicazione degli Hate Annual. Proprio sugli Annual, e su altre curiosità legate a Hate, tornerò in una serie di approfondimenti che troveranno presto spazio su queste stesse frequenze. See you in the next post!

15 fumetti del 2024

Dopo un anno di pausa in cui la disattenzione ha avuto la meglio, torna il tradizionale Best Of di Just Indie Comics. In passato mi ponevo sempre una domanda prima di stilare la lista dei fumetti che più mi erano piaciuti durante l’anno e ossia: ho letto abbastanza fumetti da poter giudicare? Domanda che mi sono posto anche in questa occasione e a cui ho risposto a gran voce NO! ma aggiungendo anche un altrettanto sonoro E STI CAZZI! E allora prendo e sparo 15 titoli selezionati tra i fumetti che leggo io, ossia per lo più antologie, comic book, raccolte di storie brevi e ristampe. E poi c’è anche qualche “graphic novel”, come dicono i lettori più intellettuali. Comunque bando alle ciance e via con la lista, in rigoroso ordine alfabetico.

Alive Outside di AA.VV. (Neoglyphic Media) – Mega antologia nordamericana ma dal respiro internazionale curata da Cullen Beckhorn di Neoglyphic insieme a Marc Bell. Alive Outside prende spunto dalle varie Kramers Ergot, Mould Map e Lagon ma aggiunge di suo un approccio controculturale che vira verso lo psichedelico con una bella spruzzata di nonsense. Pregevole la confezione con una bandella illustrata che contiene un poster e persino dei booklet in carta patinata fissati all’interno tra una pagina e l’altra. Tra i fumettisti e illustratori coinvolti Eden Veaudry, Angela Fanche, Joe Grillo, Becchi Ayumi, Theo Ellsworth, Mark Connery, Matt Lock, Leomi Sadler, Doug Allen e tanti altri. Alla fine se ne esce come dopo una giornata intera in un bel museo, ossia storditi dalla potenza di tante immagini. Se siete interessati fino al 31 dicembre è ancora aperto un pre-order nel negozio online di Just Indie Comics, che vi permetterà di ricevere il volume verso fine gennaio/inizio febbraio. Approfittatene che dopo diventerà molto difficile procurarselo.

Becoming di Lale Westvind (Strane Dizioni) – In attesa di mettere le mani sull’antologico Grand Electric Thought Power Mother, pubblicato di recente per Perfectly Acceptable Press, segnalo questo nuovo fumetto di Lale Westvind uscito per Strane Dizioni in concomitanza con la mostra della cartoonist statunitense al Treviso Comic Book Festival. Westvind continua la sua ricerca sul tema del movimento, questa volta messo in relazione alla staticità. Ne viene fuori un pamphlet dai toni filosofici caratterizzato da disegni talmente ipercinetici da rendere più stilizzata del solito la rappresentazione della figura umana. Il tutto corredato dalla carta di prima qualità e dai colori brillanti della stampa interamente serigrafica. Se volete averlo non c’è soluzione più facile che abbonarsi al Just Indie Comics Buyers Club entro il 31 dicembre. E a tal proposito trovate un’anteprima più dettagliata di Becoming a questo link.

Blessed Be di Rick Altergott (Fantagraphics) – Quando lessi l’annuncio di questo fumetto, mi sembrò quasi di essere in un sogno. E’ possibile – mi chiesi allora – che dopo anni di astinenza o, nel migliore dei casi, di tavole dosate con il contagocce, all’improvviso arrivi un volume di 150 pagine tutte a colori firmato Rick Altergott? Roba da svegliarsi tutti sudati, soprattutto per chi, come me, è fan di Doofus e di Henry Hotchkiss dalle prime apparizioni sull’Hate di Peter Bagge. E Blessed Be, inizialmente serializzato sul comic book Raisin Pie condiviso da Altergott con la moglie Ariel Bordeaux, non ha deluso affatto le aspettative. Anzi, si è rivelato una divertentissima lettura con un feeling inevitabilmente anni ’90, capace non solo di far sbellicare dalle risate con una serie di situazioni per lo più a sfondo sessuale, ma anche di esplorare il mondo delle subculture. E dopo aver chiuso questo bel volume con tanto di copertina cartonata sembra quasi di essere andati al cinema a vedere il film di Doofus.

Distant Ruptures di CF (New York Review Comics) – Altro sogno divenuto realtà è questo cartonato 31 x 24 cm di 180 pagine che raccoglie fumetti e illustrazioni di CF del periodo 2000-2010, accuratamente selezionati da Sammy Harkham. Chi segue questo sito già sa che considero CF uno dei più grandi autori della storia del fumetto, uno dei pochi contemporanei capace di reinventare il medium plasmandolo a sua immagine e somiglianza. Il materiale è da rimanere a bocca aperta e, oltre a materiale già visto su antologie come Kramers Ergot, The Ganzfeld e Monster, ci sono assolute rarità autoprodotte. E sì, c’è anche la ristampa del famoso tabloid in cui CF disegnava la sua versione di Batman. Era davvero difficile immaginare qualcosa di meglio.

Fat Cop di Johnny Ryan (Fantagraphics) – Non mi ricordo con chi stavo parlando ultimamente della brillante capacità di sintesi di Johnny Ryan, ossia del fatto che dai suoi titoli si capisce già tutto della storia (Fuck My Son, Maniac Army, ecc. ecc.). E questo Fat Cop ne è la dimostrazione più lampante, perché come può passare il tempo un poliziotto ciccione se non mangiando in continuazione e abusando del suo potere? Ryan si diverte nei suoi fumetti a fare tutto quello che non si può fare oggi, fregandosene di ogni perbenismo. Anche Who Raped My Horse?, uscito per The Mansion Press sempre nel 2024 non è da meno, ma premio Fat Cop per la sua capacità di andare oltre il puro divertimento ed essere una dissacrante satira dell’autoritarismo.

Froggie World di Allee Errico (Cram Books) – Spillatone in risograph che raccoglie il meglio dei fumetti autobiografici di Allee Errico, originariamente pubblicati sul suo profilo Instagram. Non mi dilungo perché ne ho già parlato in questo post.

Gatto Pernucci di Juta (Coconino) – Questo è l’unico fumetto italiano in lista, ma sta a voi capire se è il miglior fumetto italiano dell’anno o se è l’unico fumetto italiano che ho letto io quest’anno (errata corrige: in realtà neanche questo è un fumetto italiano, perché Juta è di San Marino! Mi scuso per il clamoroso errore ma il fatto che Juta parli in italiano e viva a Roma mi ha tratto in inganno). Gatto Pernucci racconta l’improbabile storia di Gatto Pernucci, un gatto azzurro privo di arti diventato improvvisamente di culto, oltreché generatore dei più disparati gadget. Ma quel è il mistero che si cela dietro Gatto Pernucci? E soprattutto, c’è un mistero dietro Gatto Pernucci? Io non lo so davvero, fatto sta che dopo aver letto il libro ci si ritrova a pensare con insistenza a Gatto Pernucci. E che Juta non sia l’inventore di Gatto Pernucci ma soltanto colui che è stato scelto per raccontare le vicende di Gatto Pernucci rimane un dubbio più che legittimo. E poi – ultima domanda – avrò scritto abbastanza volte Gatto Pernucci?

Goiter di Josh Pettinger (Oblomov) – Sono sinceramente stupito dalla pubblicazione in italiano di una raccolta di racconti di questo tipo, soprattutto perché la gran parte degli editori evitano come la peste le raccolte di storie brevi, a maggior ragione se sono di un autore poco o per niente conosciuto da noi. Ha fatto bene Oblomov a provarci e spero che i fatti diano ragione alla casa editrice diretta da Igort, perché il materiale contenuto in questo volume è di primissima qualità e Pettinger è un autore capace di essere imprevedibile come succede raramente di questi tempi. Se poi volete sapere nei dettagli cosa c’è qui dentro, beh, ci sono i numeri dal 2 al 8 della serie Goiter di cui ho parlato più o meno esaustivamente in questo punto e virgola. Da notare che questa versione, per quanto caratterizzata da qualche tavola un po’ sgranata che non regge benissimo le dimensioni 17 x 24 cm, è comunque di lusso in confronto a quella pubblicata negli USA da Floating World in formato quasi pocket e con una carta che erano meglio i rotoloni Regina.

Hairspray #1 di AA.VV. (autoproduzione) – Questa rivista curata e pubblicata grazie a una campagna su Kickstarter da Karla Paloma, che alcuni di voi ricorderanno per il suo Anti Baby incluso nel Buyers Club 2023, mette insieme fumettiste donne da tutto il mondo, mostrando un notevole lavoro di selezione ed editing, nonché un livello qualitativo davvero alto. Difficile citare soltanto alcune delle autrici coinvolte, quindi tanto vale elencarle tutte: Elsa Klee, Rikke Villadsen, Martina Sarritzu, Vera Bekema, Noémie Barsolle, Juliette Collet, Simone f. Baumann, Esther Samuels-Davis, Jo Rüßmann e ovviamente la stessa Paloma. In Italia Hairspray ha debuttato al Crack! e poi ha trovato spazio a Bologna durante A occhi aperti nell’ambito della mostra Rosa masticato, tanto che – seppur di base a Berlino – questa antologia sembra anche un po’ nostra. Accaparratevela finché siete in tempo.

I Love Comics, Who Loves Me? di Yan Cong (kuš!) – Insieme a Becoming di Lale Westvind pubblicato da Strane Dizioni sarà questa antologia di Yan Cong, che raccoglie storie realizzate dal 2014 al 2020, il primo fumetto del Buyers Club 2025. Se volete sapere perché mi è piaciuta, vi rimando a questa anteprima.

Peep di AA.VV. (Brain Dead) – Altra antologia di questo Best Of, Peep è uno stringato successore di Kramers Ergot, in cui Sammy Harkham si è fatto aiutare dal collega Steven Weissman. Ma che ve lo dico a fare quando ho già scritto tutto in questa recensione?

Pluie di AA.VV. (Lagon) – E a proposito di antologie, questa è davvero bella! Ma lo avete già letto qui, no?

Smoke Signal #42 di AA.VV. (Desert Island) – Ah ah, altra antologia! Ma allora ho proprio il vizio! Vi chiederete a questo punto se si tratta del numero speciale di Smoke Signal dedicato alla nuova scena newyorkese… Esatto, è proprio così! Ma come avete fatto a indovinare? Forse avete già letto questo post?

Sunday di Olivier Schrauwen (Fantagraphics) – Ok, cedo alla tentazione e faccio come quei siti che indicano sempre gli stessi fumetti nelle loro liste mettendo una anno la serie, quello successivo la raccolta, poi l’edizione deluxe e magari anche la traduzione in prussiano. Ma come lasciar fuori da questo Best Of il volumone dell’edizione Fantagraphics di Sunday di Oliver Schrauwen che ho qui vicino a me mentre scrivo? Sì, l’ho ricomprato, perché non mi abbastava (per usare un termine tecnico) l’edizione Colorama con tanto di cofanetto. Parlando di Sunday sulla Just Indie Comics newsletter #8, lo definivo una sorta di Ulisse di Joyce rovesciato, con il protagonista chiuso in casa e i comprimari che si muovono all’esterno, sottolineando come Schrauwen con questo fumetto continui la sua metacritica alla figura del protagonista in quanto tale. E poi dicevo: “Sunday è uno dei fumetti più geniali che siano mai stati realizzati. Geniale sin dalla premessa – quella di raccontare una giornata intera della vita di Thibault Schrauwen, fantomatico cugino dell’autore – geniale nello sviluppo e geniale nella brillante conclusione”. E arrivederci al prossimo anno con – speriamo – una bella edizione italiana a trovare posto in questa idiosincratica classifica.

Uwholesome Love di Charles Burns (Fictopicto/Partners & Son) – E’ quasi incredibile che un autore del calibro di Charles Burns si autoproduca uno dei suoi migliori fumetti di sempre ma il mondo del fumetto oggigiorno ci regala anche questo. Venduto tramite la libreria di Philadelphia Partners & Son, Unwholesome Love è arrivato dalle nostre parti tramite la distribuzione di Just Indie Comics, ma le copie disponibili sono state razziate a Bologna durante A occhi aperti. Se ancora non l’avete fatto cercate di procurarvelo, perché queste 32 paginette ci mostrano un Burns in grandissima forma, che dà corpo e sostanza alle copertine romance horror degli ultimi anni tramite un impianto narrativo degno di un film di David Lynch. Bello davvero, non per scherzo.

Josh Pettinger: punto e virgola

Il titolo, innanzitutto. Perché “punto e virgola” e non “punto” e basta? Beh, da queste parti ne ho già fatti di “punti” – penso per esempio a quello su Kevin Huizenga in cinque parti, o ai post multipli dedicati a Peter Bagge e Joe Matt – e questo più che un “punto” è il profilo di un autore relativamente nuovo, dato che ha iniziato a pubblicare con continuità soltanto sei anni fa. Un punto e virgola apPUNTO, oppure un’introduzione o una guida, ma volete mettere il gusto di intitolare questo post Josh Pettinger: punto e virgola? Se lo leggete ad alta voce viene fuori Josh Pettinger DUE PUNTI PUNTO E VIRGOLA, roba che manco Totò insomma. Fatta questa doverosa introduzione, veniamo al dunque. Era un tranquillo sabato di luglio, ero a casa e mi era arrivato da poco Tracy Island direttamente dalla fonte. E così mi sono detto: e se invece di leggere soltanto la nuova prova di Josh Pettinger facessi una rilettura totale della sua opera solista? A questa domanda la risposta è stata sì, tanto che ho ripreso in mano tutti i numeri di Goiter e i cinque albi con protagonista Tedward e ho passato un bel sabato pomeriggio all’insegna del fumetto di qualità.

Una tale esperienza va condivisa, anche perché su queste pagine non avevo mai scritto per esteso dei fumetti di Josh Pettinger, cartoonist inglese cresciuto sull’isola di Wight ma da anni trasferitosi negli Stati Uniti, dove ha vissuto a Chicago, Los Angeles e ora Philadelphia. Eppure Pettinger è un ospite fisso del negozio online di Just Indie Comics. Anzi, potrei sbilanciarmi e dire di essere stato uno dei primissimi (se non il primo) a diffondere le sue produzioni in Europa, tanto che Goiter #2 del 2018 è stato uno dei titoli del Just Indie Comics Buyers Club 2019. Da quel momento ho seguito di pari passo la crescita dell’autore, assistendo in diretta ai suoi progressi e all’aumento della sua popolarità, a cui hanno dato una bella spinta le collaborazioni con Simon Hanselmann, poi raccolte nel volume Werewolf Jones & Sons Deluxe Summer Fun Annual! uscito l’anno scorso per Fantagraphics. Negli ultimi tempi sono arrivate anche le edizioni in volume di Goiter e l’esordio italiano, avvenuto sulle pagine di alterlinus.

Prima di Goiter #2 c’è stato ovviamente Goiter #1 del 2015, mini comic autoprodotto e introvabile che ho recuperato grazie a una ristampa pubblicata da Strangers Fanzine a marzo 2021. Non è un albo a cui lo stesso autore è affezionato, anzi, Pettinger ha ammesso di detestarlo, tanto da escluderlo dalla raccolta di Goiter già uscita in Francia per Ici Même, in Spagna per La Cúpula e negli USA per Floating World (in Italia dovrebbe essere pubblicata a breve da Oblomov). In effetti questo #1 è molto acerbo e si limita ad assemblare bozzetti di una pagina caratterizzati da un umorismo nero tipico di chi ce l’ha con il mondo intero. Quando, ben tre anni dopo, arriva il #2 della serie (in Italia su alterlinus #4) ci troviamo davanti un autore del tutto diverso, già capace di farsi apprezzare per le sue qualità di narratore. Anche il disegno, per quanto tutt’altro che originale, comincia a prendere forma rispetto alle incertezze del passato. La storia principale di questo numero prende il nome dal suo protagonista, Henry Kildare, un ventriloquo che va in giro per gli Stati Uniti a fare spettacoli in piccoli locali spostandosi con l’autobus. Mentre è in viaggio chiama a casa la fidanzata, che però non risponde mai. Dopo aver incontrato una barista, prende dei funghi insieme a lei, cade a terra e si addormenta in mezzo alla strada. Al risveglio riesce a tornare alla stanza che aveva preso in affitto, ma soltanto per ritrovarsi accusato dell’omicidio di una ragazza scomparsa. Non vi racconto il resto ma già avrete capito il tono delle storie di Pettinger. I suoi personaggi sono sconfitti dalla vita, vittime di un destino più grande di loro, sfigati, mammoni, disgraziati nel senso letterale di “caduti in disgrazia”. Ciò che gli succede, però, non è mai scontato, anzi, la trama prende spesso una piega che non ti aspetti. Le cose vanno peggio ma non nel modo che era lecito immaginarsi. Vanno diversamente peggio, se così si può dire.

I numeri dal 3 al 5, usciti tra il 2018 e il 2020, sviluppano e perfezionano la stessa formula. Lo sfondo è sempre quello di un’America suburbana o provinciale e le vicende raccontate sono tanto amare quanto divertenti. Pettinger ha come punto di riferimento principale l’Eightball di Daniel Clowes ma, piuttosto che alimentare la dimensione grottesca e weird delle situazioni, usa un’estetica degna dei vecchi romance comics e il classico deadpan humor per osservarle con un sorrisetto beffardo e compassionevole al tempo stesso. Si ride delle sfighe altrui, insomma, ma come se ciò servisse a consolarsi delle proprie. Il terzo Goiter (in Italia su alterlinus #3) ha senza dubbio l’intreccio più brillante, costruito su un’idea geniale, di quelle che non capita spesso di leggere. La protagonista è una cameriera trentenne solitaria e annoiata che vive giornate tutte uguali, sorta di alter ego dell’autore (Pettinger ha lavorato a lungo nei ristoranti). Un giorno le appare da un’altra dimensione la testa del suo fidanzato. Peccato che lei non abbia ancora un fidanzato, perché il tizio è stato rispedito indietro nel suo mondo – da dove era stato rapito in precedenza dalle forze alleate di una terra alternativa – in un momento sbagliato, ossia prima che la coppia si incontrasse. Lo scopo del viaggio interdimensionale, che non è riuscito benissimo dato che soltanto la testa si è materializzata altrove, sarebbe quello di raccogliere nuove forze per sconfiggere i nazisti. E invece la testa, una volta convinta la ragazza della veridicità delle sue parole, decide di infischiarsene e di passare le giornate con lei facendo passeggiate e mangiando il gelato. E’ questa un’altra trovata alla Pettinger: raccontare storie apparentemente epiche che dopo un po’ si sgonfiano per le scelte edoniste di personaggi indolenti. C’è l’assurdità dei Monty Python in alcune di queste situazioni, o comunque un humor tipicamente british, calato in sceneggiature che non seguono strutture predeterminate ma vanno per la loro strada, come se fossimo in un film di Éric Rohmer o Noah Baumbach. Inoltre questo terzo numero segna un’importante evoluzione dal punto di vista della messa in pagina, dato che l’utilizzo di un minor numero di vignette lo rende assai più leggibile rispetto all’episodio precedente. Da rilevare anche l’esordio del colore, ripreso con Photoshop da vecchi fumetti per creare un suggestivo effetto Zip-A-Tone d’altri tempi.

Goiter #4, con un formato più piccolo del solito e in bianco e nero, è in gran parte occupato da Wendy Bread, la storia di una madre di famiglia che si trova incastrata tra un figlio prepotente e onanista e un marito campione di wrestling. Le tre pagine in appendice, Fire Ladies, sottolineano il tema femminista dell’intero albetto, ancora una volta eccellente. Il #5, pubblicato per la prima volta da una casa editrice (la Tinto Press), torna al formato comic book e alla colorazione tenue e retinata per presentarci William Cucumber, altro riuscitissimo episodio che prende il nome dal suo protagonista, una sorta di bagnino sfigato che si trova ad avere a che fare con una sorellastra più giovane e molto più sveglia di lui. I fumetti brevi in appendice aggiungono altri due personaggi alla galleria di perdenti di Pettinger. Che lo faccia in poche o in molte pagine, l’autore racconta sempre una storia dall’inizio alla fine, senza che l’idea centrale – solitamente paradossale – sfoci nei territori dell’assurdo fine a se stesso. In questo il cartoonist angloamericano dimostra grandi qualità di narratore, perché in un’epoca in cui pochi hanno il coraggio di scrivere i finali, lui i finali li scrive eccome, e con il botto.

Se i numeri dal 2 al 5 di Goiter possono essere considerati un blocco unico, lo stesso discorso si può fare a maggior ragione per i numeri dal 6 all’8, pubblicati tra il maggio del 2021 e il maggio del 2023. A parte alcuni fumetti brevi, il grosso di questi tre albi è costituito da Victory Squad, una storia a puntate ambientata in un futuro distopico-ma-non-troppo in cui il mondo è dominato dalla spietata azienda del CEO Corderoy Bezo. Dopo la pubblicazione della prima parte, Robert Crumb in persona si scomodò per definirla come “la migliore interpretazione umoristica dei magazzini di Amazon che abbia mai visto”. Non so se questo sia vero sinceramente, perché a mio parere la prima e la seconda parte di Victory Squad non raggiungono le vette dei numeri precedenti e Pettinger non sembra proprio nel suo in un’ambientazione dai connotati orwelliani. In realtà il serial cresce pagina dopo pagina, perché l’andamento lento dei primi due episodi è del tutto funzionale alla geniale svolta a cui assistiamo in Goiter #8, l’ennesimo strabiliante plot twist alla Pettinger. Da segnalare che Goiter #6 è pubblicato da Kilgore Books, mentre con i numeri 7 e 8 si torna all’autoproduzione. Tutti e tre gli albi sono in formato comic book e sfoggiano colori digitali più accesi del passato, senza le scansioni da vecchi fumetti che avevano caratterizzato Goiter #3 e #5.

Avrete visto che sto mettendo il turbo rispetto all’inizio ma ve l’avevo detto che era un “punto e virgola”, no? Lo scopo era soprattutto farvi capire di cosa si parla quando si parla di Josh Pettinger, e penso di esserci già riuscito, o almeno di averci provato, descrivendovi i primi numeri di Goiter. Ma non posso tralasciare del tutto le vicende di Tedward, ossia il personaggio a cui Pettinger ha deciso di dedicarsi dopo aver messo fine alla sua serie antologica. Incontriamo Tedward per la prima volta proprio su Goiter, nel #7 per la precisione. In sole tre pagine il personaggio è già delineato: Tedward è un “old fashioned guy” con i capelli perfettamente sistemati che vive con la madre e al bar ama ordinare un bicchiere di latte. A prima vista sembra il classico nerd da commedia americana, con la collezione di bambole e la passione per il modellismo – alla Steve Carell di 40 anni vergine – ma poi si capisce che non è del tutto così, dato che si esalta nelle situazioni di difficoltà ed esce con donne sempre diverse. Pettinger lavora su due binari: da una parte utilizza l’ingenuità del protagonista per far ridere il lettore, dall’altra si diverte a inserire dei dettagli fuori posto utili a creare quella sensazione di inconsueto tipica delle sue opere. Dal punto di vista stilistico, i capelli squadrati di Tedward e il suo stile all’antica spingono Pettinger a modificare il disegno, che qui diventa più pupazzoso, con i personaggi che sembrano usciti da una confezione di Playmobil.

Il primo albo dedicato a Tedward, intitolato Power Wash e pubblicato nell’agosto del 2022, inizia con il protagonista che viene mollato dalla fidanzata finlandese. Sofferente, si allontana pensando “Non sono niente senza di lei” e poi, come rispondendosi da solo, “Certo, ho un bel taglio di capelli, ma a che serve se non ho nessuno che lo apprezza?”. La disperazione lo porta su un campanile di una chiesa, pronto a farla finita, ma per fortuna uno sconosciuto lo ferma. E gli offre pure un lavoro, promettendogli fortuna e lusso in modo così convincente che Tedward accetta, anche perché la piantagione di rabarbaro che coltiva con la madre non sta andando tanto bene. Forse potete intuire dal titolo di che lavoro stiamo parlando, anzi no, mi sembra piuttosto difficile arrivarci così: diciamo che si tratta di una trovata alla Simon Hanselmann, da cui Pettinger in questa fase – viste anche le ripetute collaborazioni – sembra piuttosto influenzato. E infatti l’albetto successivo con protagonista il nostro “belli capelli” preferito è proprio una collaborazione con Hanselmann, che ricambia i favori fatti dal nostro sulle storie di Werewolf Jones e figli per realizzare il 50% di Tedward Classic Movies del gennaio 2023.

Il corpus della saga di Tedward è compreso da cinque comic book autoprodotti: i due già citati più i successivi Warm Television (luglio 2023), Best Regards (ottobre 2023) e il conclusivo Tracy Island (giugno 2024). Tutti e cinque sono in bianco e nero ma verranno colorati per la raccolta in volume già annunciata da Fantagraphics per il marzo 2025. Le storie sono autoconclusive e si possono leggere singolarmente ma all’interno ci sono dei riferimenti che solo chi ha letto gli episodi precedenti è in grado di cogliere. Inoltre in Tracy Island, sin dal titolo sentito tributo alla serie televisiva Thunderbirds, tornano alcuni personaggi introdotti in Power Wash e Best Regards, con Pettinger che dà un’ideale conclusione alla vicenda di Tedward, mettendo di nuovo in mostra la facilità con cui sviluppa trame e scrive finali. Tra i diversi episodi il mio preferito è Warm Television, che ha un intreccio ben costruito, un epilogo ineccepibile quanto esilarante e una strana malinconia che sembra provenire da un film di Aki Kaurismaki. Ma in generale tutti questi albi si distinguono per uno storytelling sempre più efficace, con un senso del ritmo e una leggibilità che hanno poco da invidiare a ben più blasonati colleghi.

Mi rendo conto di non aver parlato di tante cose in questo profilo d’artista, come la fissazione dell’autore per i cappelli femminili. Ma l’avevo detto, era un punto e virgola e tale rimarrà visto anche il lancio – a questo punto già avvenuto – di un nuovo mini comic a firma Pettinger intitolato Zanzer of Gorzu! ‘Nuff said!

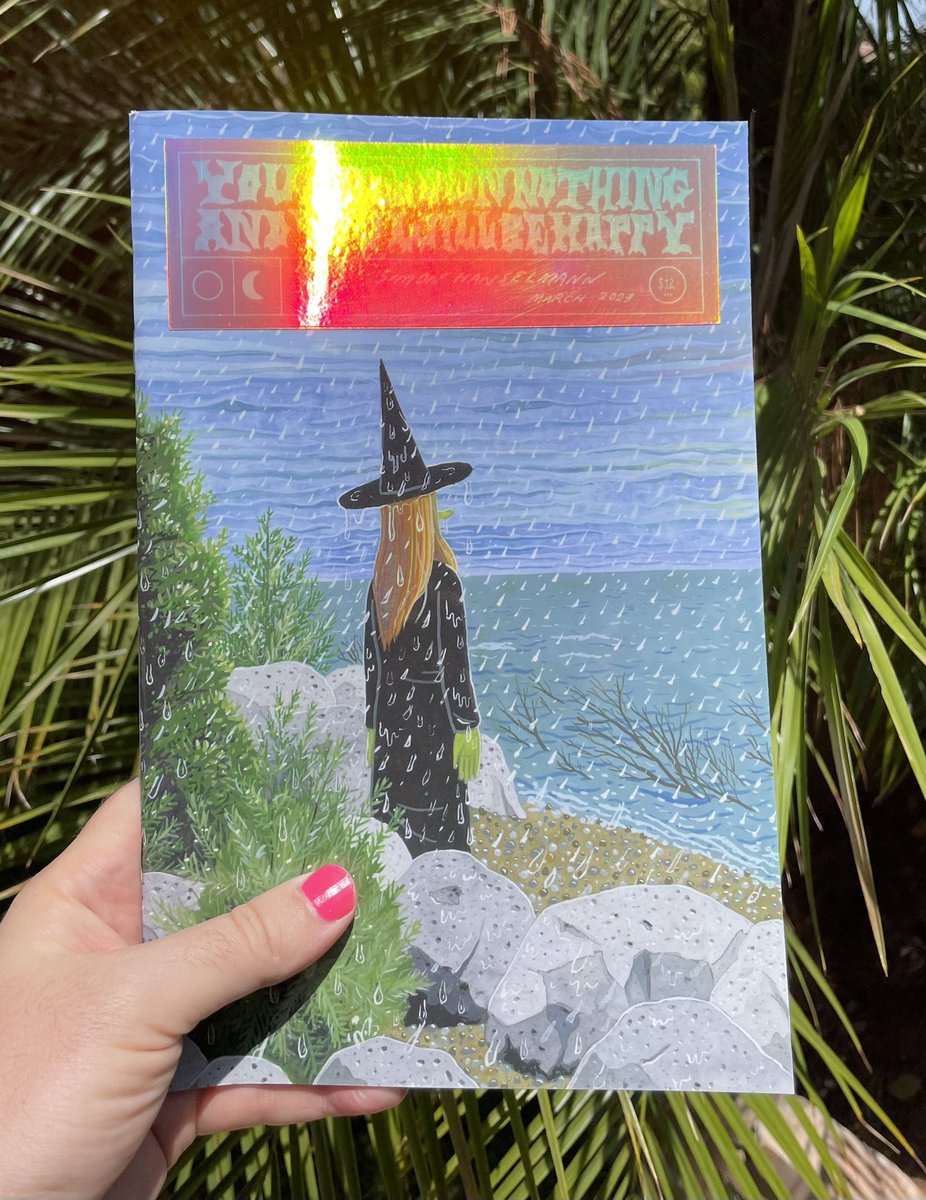

“You Will Own Nothing…” di Simon Hanselmann

E’ uscito di recente il primo numero di quella che si annuncia come una nuova lunghissima serie per Simon Hanselmann. L’autore di Megahex ha da sempre flirtato con l’idea della serialità, collegando le vicende dei suoi personaggi nelle maniere più varie e spesso stravaganti, ed è quindi arrivato a sviluppare una vera e propria narrazione a puntate prima con Bad Gateway (il cui seguito, Megg’s Coven, è per ora rimandato) e poi con Crisis Zone, pubblicato su Instagram e poi in un volume uscito in Italia per Coconino. You Will Own Nothing and You Will Be Happy è però qualcosa di diverso, dato che nelle note al primo numero Hanselmann presenta la sua nuova creatura come “un lungo e sconclusionato racconto di almeno 20 se non 30 numeri”. L’argomento non è certo nuovo, dato che il nome di produzione della serie era Megg, Mogg & Zombies. L’incipit vede Owl tornare a casa trafelato e accendere di corsa la tv, facendo vedere a Megg e Mogg le ultime notizie. Gli scienziati hanno annunciato la diffusione di un nuovo virus, quello degli zombie appunto, tanto che sullo schermo appaiono già le prime vittime dal corpo tumefatto, il volto sfigurato e il vomito che esce dalla bocca. L’unica soluzione è ancora una volta barricarsi in casa, facendo leva sulle scorte di cibo messe da parte da Owl, che a suo parere permetteranno ai protagonisti di sopravvivere per tre mesi (“La mia paranoia e il mio odio per i poveri stanno decisamente dando i loro frutti in questo momento”, afferma in un’inscindibile commistione di terrore e compiacimento). Fino a che qualcosa non va storto…

Al di là della trama, ciò che risulta interessante è l’idea di Hanselmann di coinvolgere i suoi personaggi in una storia dal respiro ben diverso rispetto a quanto visto finora, come se fosse un mix tra le solite vicende indotte da droghe, ubriachezza molesta, paranoia e vuoto esistenziale di Megg, Mogg e Owl e l’action alla The Walking Dead. Non a caso l’autore aveva pensato di proporre il fumetto alla Image, decidendo poi di desistere spaventato dall’idea di dover rispondere all’editore a proposito dei contenuti della serie. La scelta dell’autoproduzione è così venuta naturale sia per evitare ogni possibilità di censura che per avere un ritorno economico degno di questo nome. Tutti questi temi sono approfonditi nelle quattro pagine finali dell’albo, che ospitano le note di Hanselmann e una rubrica della posta che servirà nei prossimi numeri per commentare in diretta le vicende dei protagonisti. Sicuramente un elemento in più per seguire You Will Own Nothing and You Will Be Happy, che si rifà in questo senso – come dichiara lo stesso Hanselmann – al modello dell’Hate di Peter Bagge e quindi alle serie anni ’90 con una storia principale, qualche breve fumetto di altri artisti (già in cartellone per i prossimi numeri) e una lunga e spesso delirante pagina delle lettere. E sulla quarta di copertina c’è anche un fumetto intitolato What Would You Do at the End of the World? che omaggia l’Eightball di Daniel Clowes.

You Will Own Nothing and You Will Be Happy #1 è un albo formato comic book di 48 pagine in bianco e nero. E’ stato pubblicato a maggio 2023 in una prima edizione di 2000 copie con ologramma in copertina, al prezzo di 12 dollari. La prima tiratura è andata esaurita ma Hanselmann ha già annunciato una ristampa, senza ologramma e con altri redazionali, stavolta incentrati su fumetti di altri autori e non sulla genesi della serie. I numeri successivi dovrebbero uscire con cadenza quadrimestrale.

Vi presento Joe Matt/3

Si conclude con questa terza puntata lo speciale Joe Matt. Non ne sapete niente? Bene, allora andatevi subito a leggere la PRIMA e la SECONDA parte e poi tornate qui.

E’ l’aprile del 1994 quando esce Peepshow #6 e Matt si è dimostrato fino a quel punto un cartoonist dai ritmi piuttosto serrati, con 6 comic book pubblicati in 2 anni. Raccontate con discreta minuzia le sue vicissitudini sentimentali, si rende conto che è tempo di cambiare e di passare ad altro, magari a una storia lunga che tutti possano leggere dall’inizio alla fine senza sapere assolutamente nulla di lui. Matt pensa già al graphic novel: in testa ha il volume, ancor più dei singoli albi, anticipando un approccio (anche di marketing) che sarà fatto proprio dalla stessa Drawn & Quarterly. Peepshow #7, pubblicato a marzo del 1995, è così il primo episodio di Fair Weather, una storyline – da noi tradotta da Coconino con il titolo Il bel tempo – che si svilupperà in quattro puntate, fino al #10 datato luglio 1997. Siamo sempre dalle parti del fumetto autobiografico ma stavolta l’attenzione non è sul presente ma sul “dorato” periodo della gioventù. In questa nuova storia si raccontano infatti le vicende di un weekend estivo degli anni ‘70 in quel di Lansdale, Pennsylvania, dove il giovane Joe è un ragazzino biondo già collezionista di fumetti e gadget, egoista, pigro e codardo. La prima parte si apre con tre pagine di corsa in bicicletta di Dave, amico di Joe e comprimario della storia, che i lettori più fedeli avevano già conosciuto – a dire il vero sotto tutt’altro aspetto fisico – in una pagina di Peepshow! – The Cartoon Diary of Joe Matt intitolata appunto My Best Friend… (As a Kid) “Dave”. La corsa del ragazzino tra villette a schiera, salite, discese e strade sterrate ci sintonizza subito sulle giuste frequenze tematiche ed emotive, facendoci quasi sentire l’aria di quella lontana estate nei sobborghi. E a pagina 4 ecco arrivare il giovane Joe, capelli un po’ lunghi e riga da una parte, che sale dietro alla bicicletta dell’amico. Gli ha chiesto un passaggio in bici perché spaventato da Rizzo, un bullo del quartiere, che in realtà – si scoprirà in seguito – non aveva tutti i torti a prendersela con lui, dato che si era accorto consultando la classica Comic Book Price Guide di essere stato fregato in diversi scambi di fumetti. Insomma, abbiamo subito a che fare con il solito Joe Matt: attaccato alle cose materiali, tirchio, avido, cacasotto. E anche politicamente scorretto: come in Peepshow #1 faceva un occhio nero a Trish, qui si mette insieme a Dave a prendere di mira Gail, una ragazzina mentalmente disabile che i due prima costringono a cantare e poi deridono senza pietà. E poi lo definivamo avido e attaccato alle cose materiali? Eccolo qui perseguitare un ragazzino del paese che sembra avere in casa una copia di Action Comics #1. O maltrattare la nonna perché gli ha regalato dei fumetti mezzi rovinati, che non sono “mint” come piacciono a lui.

Siamo a questo punto già al numero successivo, in cui altre situazioni ci ricordano del Joe Matt che abbiamo conosciuto da adulto. L’accidia è una delle sue caratteristiche e qui la vediamo già bell’e pronta, dato che si rifiuta in tutti i modi di accontentare la madre falciando il prato di casa e per punizione lei gli fa sparire tutti i fumetti dalla libreria. “Dove sono” urla in lacrime dopo aver trovato la cameretta vuota. E poi, in un’escalation, quando lei gli dice che li ha buttati: “Stai mentendo! Bugiarda! Bugiarda!”. E ancora “Non avevi nessun diritto”, “Mi devi diecimila dollari!”, “Mi auguro per te che siano nella tua stanza!”. L’episodio rispecchia un rapporto con i genitori non certo idilliaco, oltre che l’insolenza di Joe, sempre pronto a rispondere male, a lamentarsi, a ribellarsi. Quando all’inizio del #10 la madre vuole portarlo a messa, lui nel tentativo di ritrovare i suoi fumetti rintraccia in un cassetto la copia del libro Helter Skelter di Bugliosi e Gentry, che gli era stata sottratta perché poco adatta alla sua età (d’altronde è sul caso Manson), e fuori di testa apostrofa la madre con un sonoro “Fuck you!”. Non manca l’altra caratteristica del Matt adulto, il voyeurismo, di cui vediamo una sorta di prequel quando spia le donne di un centro benessere prendere il sole in topless. Si tratta di un posto segreto suggeritogli da Dave, ma saprà Joe tenere la cosa per sé o la userà come merce di scambio per procurarsi altri fumetti? La risposta la conoscete già.

Al di là di qualche screzio inevitabile a quell’età, il rapporto tra Joe e Dave è senz’altro la nota positiva della storia, oltreché il fulcro della stessa. “Volevo fare un fumetto che parlasse di due persone e non di una sola – racconta Matt a The Comics Journal nel ‘96 – Non so se si capisce, se è chiaro che parla di questi due amici, o sembra che sia solo su di me. Ma nella mia testa volevo concentrarmi sul rapporto di amicizia”. Con Dave il protagonista condivide la passione per i film dell’orrore presentati dal Dr. Shock, anfitrione di un popolare show televisivo andato in onda in Pennsylvania in quegli anni e che sarà ospite proprio quel fine settimana alla fiera di Lansdale. Passo dopo passo la trama converge verso quella domenica sera, che però alla fine non ci sarà mostrata, perché il finale di Peepshow #10, numero speciale lungo 32 pagine, è il classico anticlimax. Fair Weather è un autentico ritratto dell’artista da giovane, incentrato su episodi che descrivono una gioventù ma senza segnarla: qui non si racconta un’avventura alla Stand By Me ma un fine settimana qualsiasi. E quindi sarebbe sbagliato definire questa storia come un romanzo di formazione, perché alla fine il protagonista rimane esattamente come prima, anzi, potremmo dire che in queste pagine si gettano le basi della personalità disfunzionale del Joe Matt adulto.

Pur non riuscendo a far ridere come lo story-arc precedente (e francamente sarebbe stato impossibile, visti i temi in gioco), la storia ospitata su Peepshow #7-10 è una lettura divertente che dimostra ancora la capacità di Matt nel raccontare. Qui il suo cartooning è fluido come pochi, fatto di inquadrature semplici ma efficaci, di un’espressività senza eguali, di tempi narrativi e comici scanditi da un metronomo. Insomma, si finisce a girare le pagine alla velocità della luce, ed è quasi un peccato, perché divorare queste storie così in fretta non fa nemmeno apprezzare la qualità intrinseca dei disegni, più ariosi e meno compressi rispetto al passato, grazie all’utilizzo di vignette più grandi e di pagine costruite sempre in maniera diversa. A livello artistico, Fair Weather è la summa del perfezionismo di Matt, l’esaltazione del suo segno pulito e chiaro, reminiscente dei classici della strip americana. Ed è anche la massima espressione del suo maniacale perfezionismo, che lo porta a cancellare e a ritoccare ogni singolo particolare, principale causa – insieme alla pigrizia – della cadenza sempre meno regolare delle sue pubblicazioni.