“Big Kids” di Michael DeForge

Puntuale come il tipo che vedi passeggiare a qualsiasi ora per le strade del tuo paese, arriva il nuovo fumetto di Michael DeForge. Autore di una produzione sterminata, di cui più e più volte ho parlato da queste parti, DeForge si appresta ad atterrare anche in Italia grazie a Eris Edizioni, che si è aggiudicata i diritti di Dressing, la sua più recente raccolta di storie brevi pubblicata l’anno scorso da Koyama Press (ne ho parlato qui). Big Kids è invece il suo nuovo racconto lungo, un volume hardcover di 96 pagine a colori in uscita oggi 23 febbraio per Drawn and Quarterly e presentato dall’editore come “la sua storia più diretta e al tempo stesso il suo lavoro più complesso finora”. Con queste premesse è ovvio che ci si aspettasse molto da Big Kids, anche perché DeForge, pur autore di una produzione vasta e senz’altro valida, non ha ancora realizzato il suo capolavoro, un fumetto cioè che possa essere considerato nettamente il migliore nell’ambito di un opus comunque di tutto rispetto. Detto che a mio parere le cose più riuscite si sono viste sul comic book antologico Lose, si tratta comunque di ottimi fumetti a cui manca sempre qualcosa per diventare indimenticabili.

Big Kids inizia con la voce fuori campo del protagonista, Adam, che mette insieme alcuni ricordi di quando era ragazzino, collocandoli in un periodo identificato genericamente come “prima”. Subito emerge la crudezza di DeForge, dato che la prima vignetta vede Adam intento a praticare un rapporto orale a un altro ragazzo, Jared, che gli dà un cenno per avvisarlo che sta per venire. Il sesso è ancora una volta rappresentato nel modo più diretto possibile, enfatizzandone gli aspetti più pratici e materiali, a partire dalle secrezioni corporee che sono una presenza costante nel corso della storia. Le altre vignette continuano con flash veloci sulla vita di Adam, le violenze subite a scuola, lo zio poliziotto, le canne, i genitori, il fratello morto e così via, fino a quando l’orizzonte si amplia e prende corpo la narrazione vera e propria. Lo zio viene licenziato dalla polizia e il seminterrato che prima occupava si libera, lasciando posto ad April, una studentessa allieva della madre con cui il protagonista intesse una relazione platonica (“Solo per fartelo sapere, mi piacciono i ragazzi” le dice). Intanto Jared rompe con Adam, usando parole generiche che nascondono di solito un’altra persona. E infatti comincia a farsi vedere con Tyson, un nuovo ragazzo che nessuno del gruppo aveva visto in precedenza. Siamo arrivati così a pagina 23 e tutto sta funzionando per il meglio, la storia scava nelle pieghe del quotidiano, mostrandoci un lavoro sul personaggio che mai DeForge aveva voluto fare in modo così approfondito in passato, e che potrebbe far pensare a qualche dettaglio autobiografico. I suoi erano stati finora in larghissima parte fumetti massimalisti, incentrati non sui caratteri ma “on topics”, come recitava il titolo del suo mini uscito l’anno scorso per Breakdown Press.

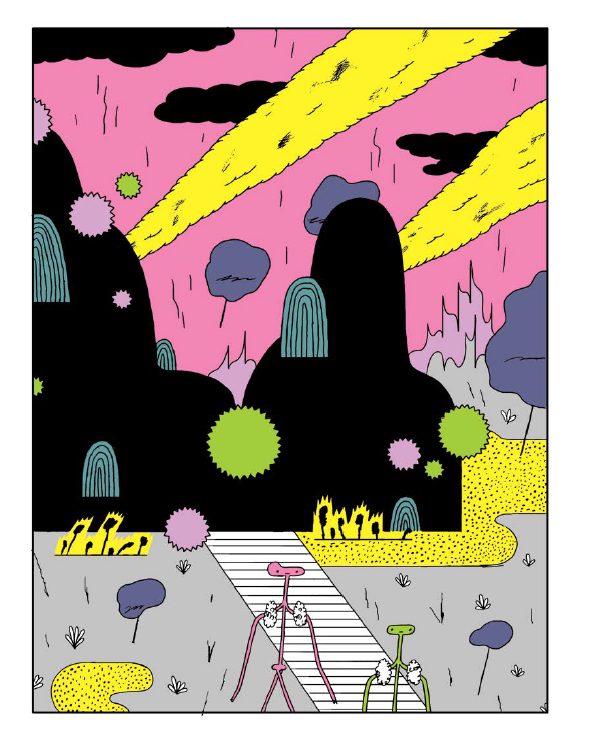

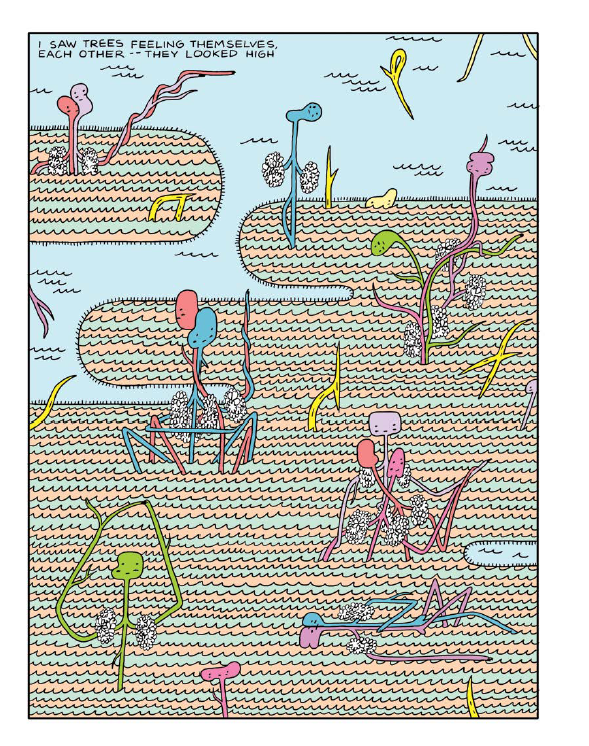

E’ a questo punto che avviene la trasformazione, del protagonista e della storia. Deluso dal tradimento di Jared, Adam si addormenta sul divano di April e quando si risveglia vede il mondo con occhi diversi. Non solo, anche il suo corpo è diverso. Adam è diventato un albero, in un mondo che vede la divisione tra “rami”, esseri umani più semplici e meno evoluti, come nonostante l’età è ancora il padre di Adam, e appunto “alberi”, cioè persone al culmine del loro processo evolutivo, come la madre e l’inquilina April.

Il cambiamento è accompagnato da una rivoluzione nella tavolozza dei colori utilizzata da DeForge: se nella prima ventina di pagine l’Adam “ramo” guardava un mondo pallidamente colorato di bianco, giallo e rosa, adesso la realtà gli appare quasi psichedelica, ricca di colori variegati e intensi. Anche le forme sono diverse, dalle teste tondeggianti della prima parte si passa infatti a figure allungate e corpi fluidi che vanno a comporre tavole spesso ai confini dell’astrattismo.

Purtroppo questa svolta sterilizza la forza delle pagine iniziali del libro. La narrazione diretta, intima, potente della prima parte lascia spazio a una metafora sul cambiamento, sulla trasformazione e sul ricordo che diventa ancora una volta gioco, assurdità e, di conseguenza, esercizio di stile. E anche se il plot propone a un certo punto una violenta impennata, che non starò qui ad anticiparvi, non riesce comunque a sviluppare degnamente l’intensità delle premesse. Mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più personale, insomma, la storia che DeForge si porta dentro da tempo ma che non ha ancora raccontato. E invece questa storia rimane ancora un mistero, dato che qui se ne vede soltanto una parte, vanificata da un seguito che sa di già visto nell’ambito della produzione dell’autore.

Anche il disegno perde di efficacia dopo la trasformazione del protagonista. Se la seconda parte del libro è illuminata da una bella e vivace cascata cromatica, la raffigurazione dei personaggi come “rami” e “alberi” risulta invece sciatta e approssimativa, soprattutto se paragonata ad alcune prove passate di DeForge (mi vengono in mente i primi numeri di Lose), in cui spiccavano l’amore per il dettaglio e il lavoro su linee e sfumature. Il design eccessivamente essenziale impoverisce esteticamente l’intero volume, contribuendo a rendere Big Kids un fumetto soltanto discreto. Forza DeForge, puoi fare di più.

Misunderstanding comics #2

Seconda puntata, a lunga distanza dalla prima, di questa rubrica di mini-recensioni e segnalazioni scritte in fretta e furia ma (almeno stavolta) riccamente illustrate. Qui recupero un po’ di uscite del 2015 di cui non sono riuscito a parlare in precedenza.

NOTA: Alcuni di questi fumetti potrebbero essere in vendita nel negozio on line di Just Indie Comics. In questo caso il link sul nome del fumetto vi porterà direttamente alla relativa pagina del negozio. I miei giudizi cercheranno di essere comunque obiettivi, ammesso che ciò sia possibile. Buona lettura.

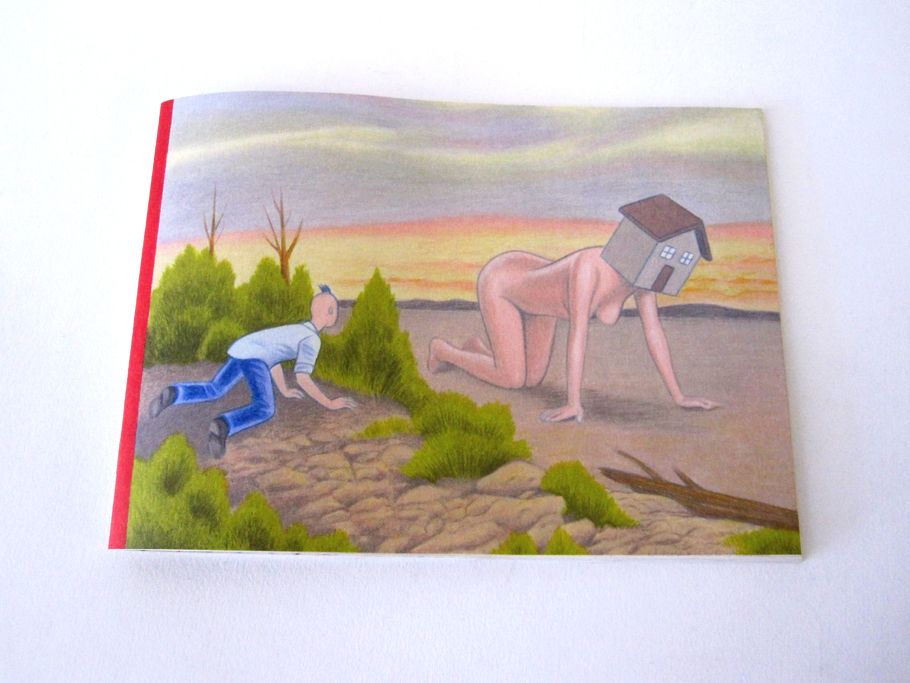

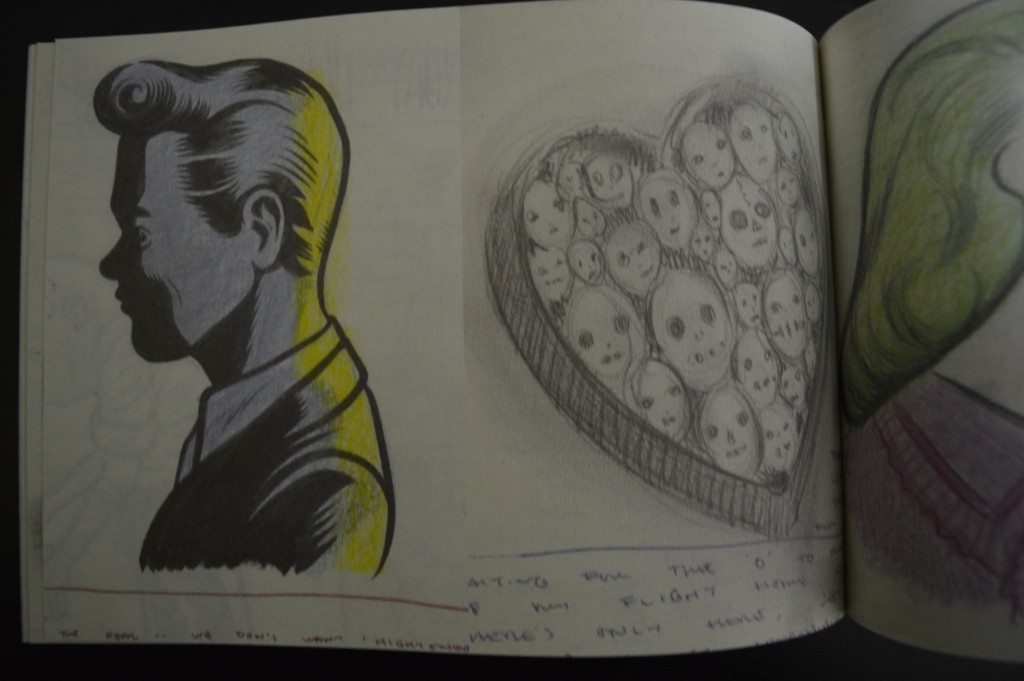

Partiamo questa volta con uno sketchbook del maestro Charles Burns, Incubation, edito dalla Pigeon Press di Alvin Buenaventura, tragicamente venuto a mancare proprio mentre mi accingo a pubblicare queste righe. Giusto per fare il punto della situazione, si tratta della terza pubblicazione di Burns per la Pigeon Press, dopo Echo Echo – sketchbook che si focalizzava sui disegni a matita realizzati durante la lavorazione di Black Hole – e il più recente In The Garden Of Evil, che riproponeva in formato più grande le illustrazioni realizzate da Burns con Patrice Killoffer per Mon Lapin.

Incubation ha il pregio di essere un piccolo, economico, abbordabile albo in formato orizzontale che permette nelle sue 40 pagine di sbirciare sul tavolo di Burns, ammirando il suo processo di preparazione per la Nit Nit Trilogy, di cui in Italia abbiamo già visto per Rizzoli Lizard X’ed Out e The Hive (manca ancora all’appello il conclusivo e bellissimo Sugar Skull). Del lento processo di lavorazione della sua arte si è parlato già qui, per questa volta ci possiamo dunque limitare ad ammirare i disegni, che come potete vedere di seguito non sono solo e soltanto schizzi, anzi… Oltre ai vari sketch che, una volta raffinati, entreranno nelle tavole della trilogia, troviamo infatti tante illustrazioni complete di chine e colori che raggiungono già in queste pagine un alto livello di perfezione formale. E quando la linea è più libera, come nella figura della donna nella quarta immagine in basso, si ha l’occasione di godersi un Burns più selvaggio e spontaneo. Ok, smetto di scrivere e scatto un po’ di foto, che sicuramente renderanno l’idea meglio delle mie chiacchiere.

Saltiamo di palo in frasca e andiamo a San Francisco da Niv Bavarsky, meglio noto come illustratore per rispettabilissimi comittenti come The New Yorker, New York Times, Bloomberg, McSweeney’s. Ma non tutti sanno che il buon Niv è anche un cartoonist che nei suoi fumetti abbandona l’uso del pennello e del colore per sviluppare un segno in bianco e nero più sporco e rozzo. Insomma, come immaginerete preferisco il Bavarsky fumettista a quello illustratore, che a volte trovo un po’ affettato. E se vi chiedete come sia nata questa mia convinzione, beh, deriva in larga parte da Piggy, 28 pagine in piccolo formato (10 x 16,5 cm) pubblicate l’anno scorso per Retrofit Comics e in cui sono raccolte storie brevi e illustrazioni, caratterizzate in buona parte dalla presenza di un maiale.

E’ il caso dell’iniziale Smell The Flowers, in cui il protagonista si alza dal letto dopo un amplesso per uscire ad annusare i fiori in giardino (che romanticone), dove però trova il “minaccioso” animale ad aspettarlo. Al di là della semplicissima trama, le prime tre pagine della storia sono un esempio di intensità grafica in cui l’essenzialità diventa cifra stilistica, carica di simboli e allusioni. E non è tutto qui, perché dentro Piggy trovate una pagina dedicata a fantasie di morte, una versione tecnologica del mito di Narciso, giovani affamati, tentativi di fermare un’eruzione vulcanica degni di Armageddon. Non un capolavoro ma un mini-comic come Cristo o chi per lui comanda.

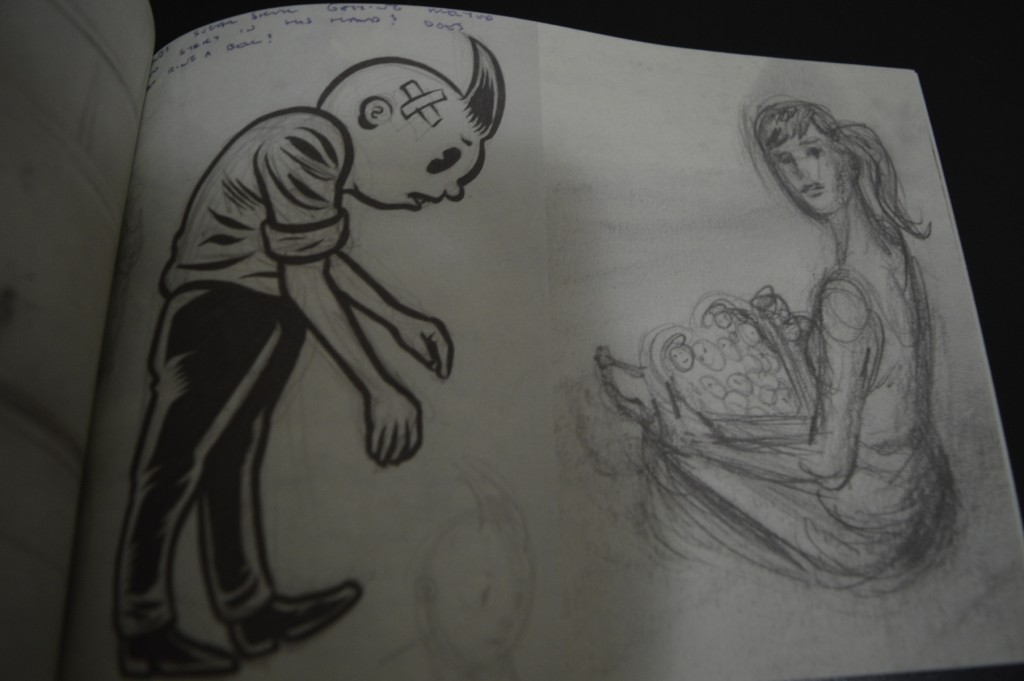

Andiamo ancora più indietro nel tempo con Melody, bel volume pubblicato da Drawn and Quarterly nel 2015 ma che traduce per la prima volta in lingua inglese i fumetti francofoni autoprodotti da Sylvie Rancourt negli anni ’80 con tirature di 5.000 copie. Siamo ovviamente a Montreal, dove la giovane Melody, alter-ego dell’autrice, sbarca il lunario come ballerina negli strip-bar, dovendo fronteggiare non solo le attenzioni a volte troppo insistenti degli avventori ma anche il marito Nick, parassita, egoista, laido, ladro e a volte anche spacciatore.

Detta così potrebbe sembrare una drammatica storia di degrado, ma in realtà tutte le vicende sono raccontate con un tono naif e un tratto elegantemente stilizzato, come se il punto di vista fosse quello di una bambina, in un approccio che poco ha di superficiale ma che piuttosto rappresenta l’uso del corpo come “atto” da rivendicare lontano da facili pudori e luoghi comuni. Ci si potrebbe aspettare prima o poi una svolta, una deflagrazione (soprattutto nel rapporto tra Melody e Nick), invece non c’è niente di tutto questo, la vita va avanti come spesso succede senza colpi di scena, anche perché non c’è qui l’urgenza di raccontare chissà cosa ma solo di raccontarsi. E la frase che apre, con qualche lieve variazione, ogni capitolo (This isn’t the beginning and it’s not the end, but somewhere in the middle) è programmatica.

Femminista senza un filo di retorica, Melody anticipa il filone dei fumetti autobiografici canadesi che troveranno affermazione negli anni ’90 nella stessa Montreal grazie proprio alla Drawn and Quarterly. E Sylvie Rancourt è un’autrice che potremmo tranquillamente avvicinare, almeno per importanza se non per contenuti, alle varie Julie Doucet, Phoebe Gloeckner, Debbie Drechsler, Gabrielle Bell. Ah, l’introduzione al volume è di Chris Ware.

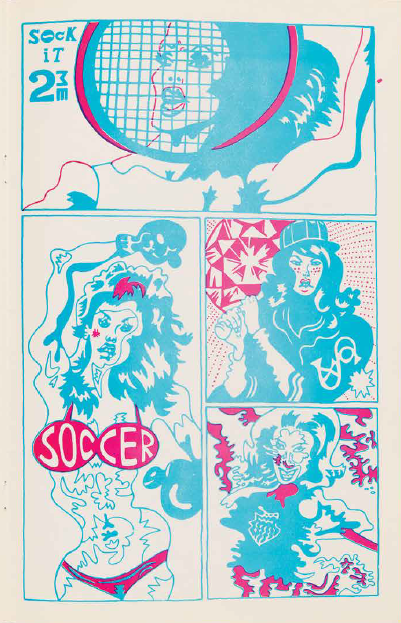

Rimaniamo in tema di autrici femminili recuperando anche Bloody Pussy, tabloid gratuito di 12 pagine in bianco, nero e rosso uscito a Seattle nell’agosto scorso e curato dal trio Eroyn Franklin, Kelly Froh e Mita Mahato. Scopo del progetto è dimostrare che anche le donne possono realizzare fumetti crudi e bizzarri, con temi come la violenza sessuale, le mestruazioni, il rimming, le secrezioni corporee e l’orgasmo. E il tentativo può dirsi largamente riuscito sia a livello concettuale che grafico, dato che Bloody Pussy regala pagine di grande formato spettacolari e soprattutto POTENTI, come ogni buon fumetto dovrebbe fare.

La lista delle collaboratrici (con qualche pseudonimo qua e là) comprende Marie Hausauer, Elly Blood, Mimi Blood, Et Russian, Kelly Froh, Tatiana Gill, Anna Vo, Brittany Kusa, Erma Blood, Sarah Romano Diehl, Lara Kaminoff, Ruby Blood. Io vi consiglio di procurarvene una copia finché siete in tempo: basta scrivere a blood.puss.nw@gmail.com e pagare le sole spese di spedizione, nemmeno onerose visto l’esiguo numero di pagine.

Dallo stato di Washington torniamo nel Vecchio Continente e per la precisione in Lituania, da dove gli amici della Kitokia Grafica mi hanno spedito qualche tempo fa una busta contenente le ultime uscite della loro fanzine Still Without Name, di cui avevo già recensito il secondo numero quasi due anni fa. La quarta uscita della serie passa al classico formato comic book abbandonando quello quadrato e quasi tascabile delle puntate precedenti. Il canovaccio rimane però lo stesso, trattasi infatti della classica antologia amatoriale che riunisce contributi spesso estemporanei ed estremamente variegati di giovani artisti provenienti da tutta Europa, tra cui è doveroso citare gli italiani Luigi Filippelli e Gianluca Sturmann. Detto che una selezione più rigida dei materiali e un po’ di editing in più non guasterebbero affatto, il progetto si fa amare per l’attenzione all’aspetto ecologico della faccenda (le 250 copie della fanzine sono realizzate con inchiostro a base di soia e carta riciclata) e per la possibilità di scoprire qualche nuovo talento emergente, soprattutto dell’area est-europea. Cito a questo proposito Ana Kun (Romania), Lina Itagaki (Lituania), il sempre bravo Boris Pramatarov (Bulgaria) e Chiara Lammens (Belgio), il cui contributo è un bel tentativo di inglobare lo stile delle pitture rupestri e al tempo stesso un’interessante esplorazione del concetto di spazio nella tavola. E proprio con una doppia pagina tratta dal lavoro della Lammens chiudo questa rassegna.

“The Collected Hairy Who Publications 1966-1969”

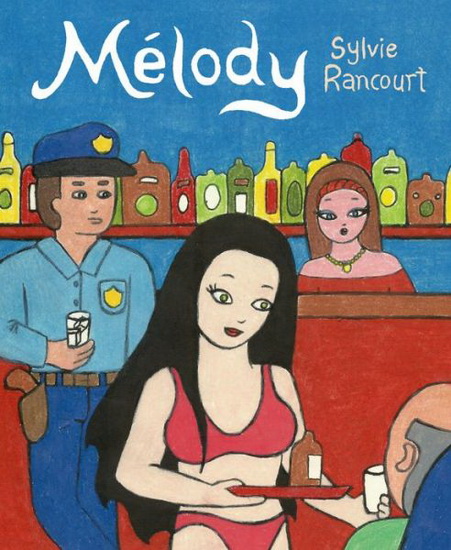

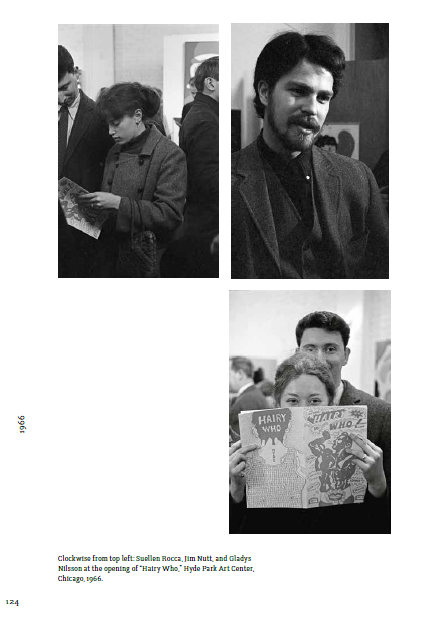

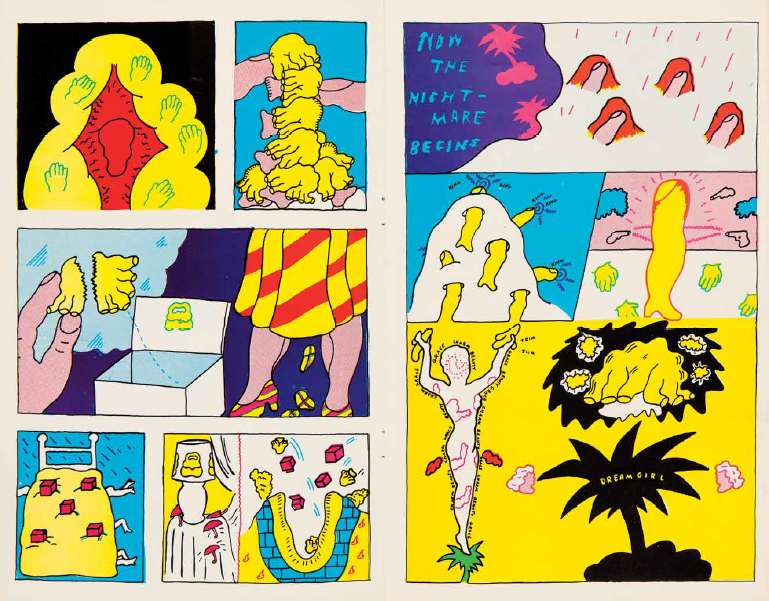

Jim Nutt, Jim Falconer, Art Green, Gladys Nilsson, Suellen Rocca e Karl Wirsum sono i sei artisti che formarono il collettivo Hairy Who, in azione a Chicago tra il 1966 e il 1969 nell’ambito del più ampio movimento dei Chicago Imagists. Dan Nadel, ex patron della PictureBox, gli dedicò un saggio già nel terzo numero dell’antologia The Ganzfeld (2003) e più di recente ha incluso il loro lavoro nella mostra What Nerve! Alternative Figures in American Art, di cui è uscito anche il relativo catalogo. Ulteriore ramificazione di quell’esperienza è il volume The Collected Hairy Who Publications 1966-1969, che non guarda tanto alle opere realizzate dal collettivo (a cui è comunque dedicata una sezione finale con tanto di foto d’epoca) ma si propone piuttosto di ristampare integralmente le riviste realizzate dai sei artisti in occasione delle diverse mostre, da quella del 1966 all’Hyde Park Art Center di Chicago fino alla trasferta di Washington nell’aprile del 1969. Trattasi più che di cataloghi di veri e propri comic-book contenenti illustrazioni e fumetti in cui venivano riletti alcuni dei loro quadri o venivano presentati lavori completamente inediti. E a rivederli oggi c’è da rimanere stupiti, perché il materiale pubblicato in questo volume hardcover di grande formato (168 pagine, edito dalla Matthew Marks Gallery di New York) è all’avanguardia per la fine degi anni ’60, anticipando di gran lunga dinamiche e contenuti che avremmo visto nel fumetto soltanto molto più tardi, per la precisione nei primi anni del nuovo millennio. Al di là infatti dell’estetica, che ricorda a una prima e superficiale occhiata le linee sinuose e i colori accesi tipici degli anni ’60, ciò che più colpisce è l’assoluta predominanza della forma rispetto al contenuto in un oggetto che ha tutte le fattezze del fumetto. Ci troviamo qui a che fare, insomma, con l’arte che si fa fumetto, mentre più di trent’anni dopo tanti cartoonist tentarono (e tentano tutt’oggi) di dare al fumetto l’estemporaneità, la sintesi e la forza del linguaggio artistico, rinunciando alle usuali dinamiche della narrazione. Mi viene in mente per esempio C.F., che soprattutto nelle sue fanzine (raccolte in Mere, guarda caso uscito per PictureBox) ricorda modalità di espressione vicine a quelle degli Hairy Who.

Pur con queste linee guida, e con la presenza di numerose collaborazioni realizzati sullo stile dei cadavre exquis surrealisti, ognuno dei sei artisti ha un’identità ben precisa. Art Green è quello che inizialmente più guarda ai fumetti del passato, soprattutto degli anni ’50 (Ec Comics e giù di lì), presentando soluzioni tradizionali come la suddivisione della pagina in vignette, i balloon e addirittura le didascalie. Successivamente questa componente scompare per lasciare spazio a illustrazioni a tutta pagina, in cui la vignetta è solo un ricordo, i colori si accendono e il tono diventa pop inglobando l’estetica della pubblicità, delle insegne, della grafica, in un mix che abbatte ogni distinzione tra arte “alta” e “bassa” (contrariamente a quanto faceva in quegli anni la pop art, intenta piuttosto a elevare al rango di “arte” la pubblicità, il fumetto, le merci ecc.). Anche Karl Wirsum parte dall’uso della vignetta per poi guardare altrove, passando da un Broken Balloon (titolo da incorniciare) che è quasi un fumetto tradizionale a sperimentazioni sulla forma e sul colore, con le linee che scompaiono per lasciare spazio a figure ai confini con l’astratto.

La sua evoluzione è simile a quella degli altri membri del gruppo, perché se la prima pubblicazione realizzata, The Portable Hairy Who! del 1966, è un gioco sul linguaggio dei comics, quelle successive si liberano da ogni vincolo programmatico per dare spazio a una creatività energica, in continuo movimento e mutazione. Successivamente Wirsum guarderà al mondo della musica e in particolare alle cover degli LP, non a caso una delle sue opere presentate a un’esibizione degli Hairy Who e riprodotta in una delle pubblicazioni è la copertina di un disco di Screamin’ Jay Hawkins. Suellen Rocca gioca invece con i simboli, spesso ricorrenti. I suoi sono i lavori che vanno maggiormente “letti” nel senso di “interpretati”, con un uso dell’arte come gioco con lo spettatore e continui richiami al surrealismo.

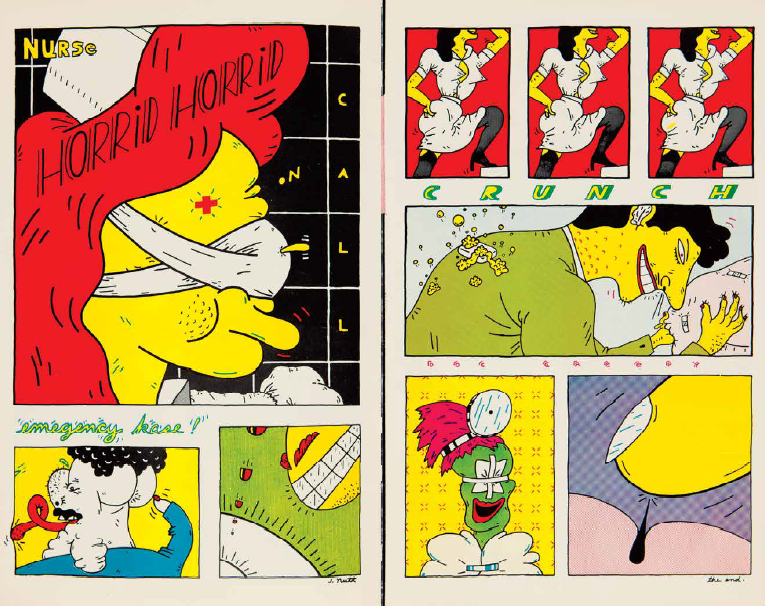

Le creazioni di Gladys Nilsson sono fatte di forme rotonde, sinuose, figure umane abbondanti, e anche le vignette, quando ci sono, diventano liquide, indefinite, curve. Tra i sei è quella che meno utilizza il colore – tant’è che parecchie sue illustrazioni sono in bianco e nero o si caratterizzano comunque per i toni tenui – e anche quella che più ricorda i fumetti underground che proprio in quegli anni esplodevano con il primo Zap Comix (1968). Jim Falconer, il meno inquadrabile e più discontinuo degli Hairy Who, parte dalle due notevolissime tavole a fumetti di The Victem del 1966 per passare a illustrazioni a tutta pagina e infine alla creazione di carte da gioco non convenzionali. Jim Nutt è infine il più vicino al fumetto contemporaneo. Il suo lavoro è attualissimo e rimanda in alcuni casi anche all’immaginario, apparentemente lontano, dei manga underground. Le due tavole di Nurse Horrid Horrid – colme di chiome rosse, bende, corpi deformi, protuberanze, reggicalze, unghie, nasi enormi, cerotti – sprizzano al tempo stesso sessualità, orrore, humor.

In tutti gli Hairy Who è comune la ricerca dell’ellissi e dell’enigma, volta a lasciare quel “nonsoché” tra le linee e i colori che solo il lettore/spettatore può colmare a suo piacimento. E non tutto è facilmente interpretabile, perché la gran parte delle volte siamo di fronte a opere improvvisate, istintive, ironiche, dove abbondano i giochi di parole, i doppi sensi, le suggestioni. D’altronde, come scrive Dan Nadel nel saggio che accompagna il volume, “like most good things, this work does not offer tidy conclusions or ideas that can be verbalized. It just needs to be lived with”.