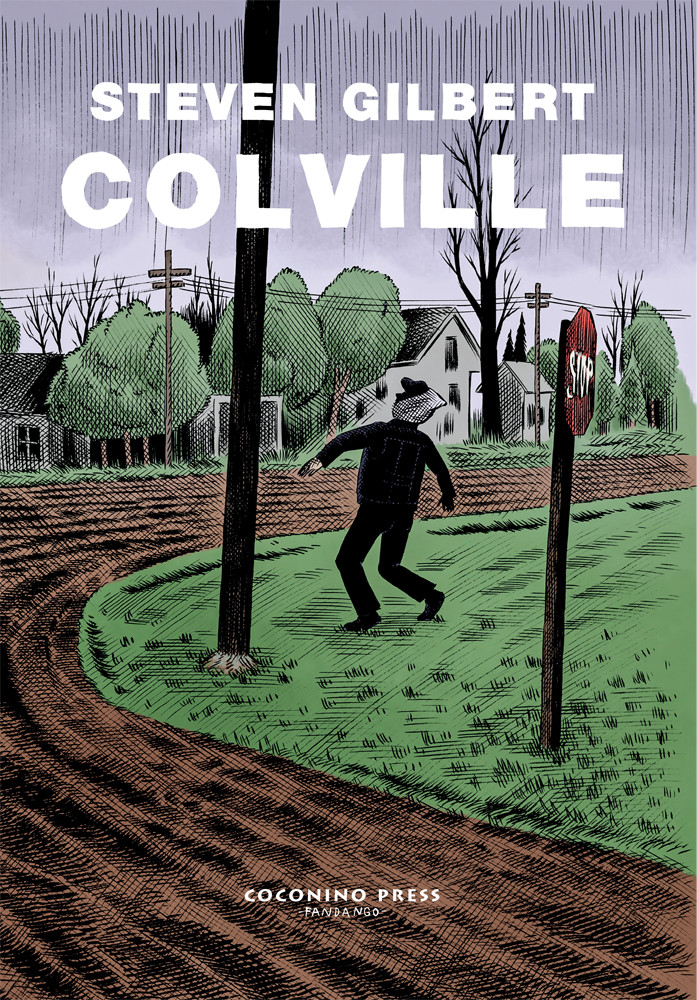

Steven Gilbert è un cartoonist canadese autore di Colville, graphic novel appena pubblicato in Italia da Coconino Press.

La carriera di Gilbert come autore di fumetti iniziò negli anni ’90, quando fece uscire sei numeri di I Had a Dream, più altri due albi, Gardenback e The Cult of Gardenback, dove sviluppò i personaggi e le situazioni della serie precedente. Tra i due fumetti di Gardenback pubblicò Colville, un comic book di 64 pagine che ricevette alcune critiche positive al tempo. Ma dopo il 1998 il mondo dei fumetti perse le tracce di Gilbert, tanto che era praticamente impossibile trovare informazioni su di lui fino a qualche anno fa. La fonte più rilevante, se possiamo chiamarla in questo modo, è un post del 2011 sul sito Comics Comics in cui Frank Santoro incluse “il tizio che a metà degli anni ’90 fece un fumetto chiamato Colville“ in una lista intitolata Good Cartoonists Gone. Lo stesso Gilbert contribuì alla discussione scrivendo: “Wow, è bello che qualcuno si ricordi di me… Sono io il tizio che fece Colville. Mi fa piacere che ti sia piaciuto Frank. Ero un espositore alla SPX del ’98 e lì riuscii a vendere un po’ di copie di quell’albo. Disegno ancora fumetti quando riesco a trovarne il tempo, infatti ho completato tutto il secondo capitolo di Colville (circa 48 pagine) e 25 pagine del terzo sono disegnate e letterate. Un giorno o l’altro lo finirò e prenderò un tavolo al TCAF o qualcosa del genere. Dal 1999 sono stato impegnato a gestire il mio negozio di fumetti qui a Newmarket, Ontario, che ho chiamato Fourth Dimension. E questo occupa la gran parte della mia giornata. Purtroppo ho dovuto mettere il tavolo da disegno in secondo piano. E probabilmente mi riesce meglio vendere i fumetti degli altri piuttosto che fare i miei!”. Ma Gilbert tornò al fumetto nel 2013 con un libro di 128 pagine, The Journal of the Main Street Secret Lodge, che vinse un Dough Wright Award per il Best Spotlight Work l’anno successivo. E finalmente nel 2015 riuscì ad autoprodursi, dopo quasi due decadi di lavorazione, il volume di Colville, con le 64 pagine del fumetto originale e oltre 100 pagine di nuovo materiale che concludeva la storia.

Avevo scoperto l’esistenza di Colville su internet ed ero da tempo curioso di leggerlo, così quando il mio amico Francesco in arte Ratigher mi disse che aveva scritto una e-mail a Steven Gilbert per ordinare i suoi libri, io feci lo stesso e gli chiesi anche se potevo vendere qualche copia di Colville nel mio webshop. Ratigher scrisse una recensione di Colville qui su Just Indie Comics e da quel momento un sacco di gente ordinò il libro o mi chiese informazioni a proposito. Fu davvero strano vedere tanti lettori italiani interessati a un lavoro così oscuro, che era difficile da trovare anche in Nord America (a oggi Gilbert non ha un sito internet e i suoi libri non hanno distribuzione). Cominciai a scambiarmi qualche mail con Gilbert nei mesi successivi e prima di partire per il Canada per il Toronto Comic Arts Festival del 2016 gli chiesi se potevo intervistarlo e con l’occasione andarlo a trovare a Newmarket, una cittadina vicino Toronto dove vive e gestisce il negozio Fourth Dimension, al numero 237 della Main Street South. L’intervista ha avuto luogo lunedì 9 maggio 2016 alla presenza del mio amico Michele Nitri della Hollow Press e di Stacey, la fidanzata di Gilbert.

Dopo averla messa on line soltanto in inglese, mi sono finalmente deciso a tradurre l’intervista in italiano in occasione della pubblicazione nel nostro paese di Colville, uscito lo scorso 30 novembre grazie alla volontà dello stesso Ratigher, diventato nel frattempo direttore editoriale di Coconino. L’uscita del volume segna anche il debutto nel mondo dell’editoria vera e propria di Steven Gilbert, i cui fumetti mai erano stati pubblicati da una casa editrice ma sempre autoprodotti. Se non conoscete ancora il libro potete comunque leggere l’intervista, almeno fino al punto in cui trovate la frase “Ok, parliamo del libro di Colville adesso“. Da quel momento viene svelato qualche particolare della trama e se volete evitare fastidiose anticipazioni vi consiglio di fermarvi lì e magari tornarci una volta letto il fumetto. Dato che è stata realizzata più di un anno fa, l’intervista accenna soltanto a The Journal of the Main Street Secret Lodge vol. 2 (al tempo ancora in lavorazione) e trascura del tutto i lavori successivi come Port Stanley, in cui l’autore riprende lo stile dei suoi primissimi fumetti. Di entrambi trovate ancora alcune copie nel webshop. Nel frattempo buona lettura.

Partiamo dall’inizio. Sei nato qui a Newmarket?

Non sono nato a Newmarket ma ho sempre vissuto qui, i miei genitori vivono a Newmarket e io non mi sono mai spostato.

E quando hai iniziato a leggere fumetti?

Ero molto giovane. Il mio primo ricordo che riguarda i fumetti risale a quando ero dal barbiere e vidi una pila di fumetti Archie e Disney con le cover strappate. Ma allora non mi attraevano granché. Da bambino mi piacevano i cartoni animati, guardavo sempre Bugs Bunny. Fino a una certa età forse ero più interessato all’animazione, poi a 9 anni sono stato operato alle tonsille e mentre ero in ospedale mia madre mi comprò un numero di Spider-Man. Credo che da lì mi sia venuto un vero interesse per i fumetti.

Beh, anche io leggo i fumetti da quando sono molto piccolo ma la vera fissazione mi è venuta leggendo una storia di Spider-Man, era un numero con il Doctor Octopus nel periodo di Bill Mantlo-Al Milgrom.

Certo certo, Al Milgrom… Il mio era un Marvel Team-Up con Spider-Man e il Doctor Strange.

Ok, e invece quando hai iniziato a disegnare?

Da bambino disegnavo parecchio, anche prima di appassionarmi ai fumetti. Mi piacevano i cartoni animati, così scarabocchiavo continuamente. Mio padre portava spesso della carta dall’ufficio, c’era l’intestazione da un lato così io utilizzavo la parte dietro del foglio. In quel periodo ero fissato con i ninja, mi piacevano i film di mostri e mi ricordo di essere stato ossessionato dai lupi mannari per parecchio tempo. Facevo tantissimi disegni di lupi mannari e mostri e roba del genere.

E questo sempre prima dei fumetti?

Sì, e quando ho scoperto i fumetti cercavo di riprodurne le copertine per provare a capire come funzionava quello stile lì. Poi verso i dodici o forse anche tredici-quattordici anni ho iniziato a fare i fumetti, o almeno a provarci. E’ stato al liceo che ho cominciato a disegnare dei comic book. Una volta mio fratello scrisse un soggetto per un sequel di The Dark Knight Returns di Frank Miller, era per un progetto scolastico. Quando ho capito che sarebbero state circa 30 pagine gli ho detto “Non disegnerò 30 pagine gratis”, così gli ho chiesto 200 dollari (ride). Penso che furono i miei genitori a dargli i soldi per pagarmi, quindi tecnicamente il progetto è stato finanziato da loro.

Ti ricordi ancora la trama?

No no, è stato tanto tempo fa, al liceo. Mi ricordo solo che cercavo di inchiostrare come John Totleben in Swamp Thing. Non sembrava un lavoro di Frank Miller, sembrava John Totleben. Dovrei ancora avere le tavole da qualche parte a casa ma non le ho più riguardate e non ho molta voglia di farlo. L’insegnante mi fece fare una dozzina di fotocopie e il pensiero che qualcuno possa averne ancora una mi terrorizza. Era veramente orrendo. Poi ricordo di aver fatto un fumetto utilizzando il personaggio di Travis Bickle interpretato da Robert De Niro in Taxi Driver e anche una storia con Grendel. Il mio sogno nel cassetto al tempo era che Matt Wagner mi ingaggiasse per disegnare Grendel.

Eri un fan di Matt Wagner?

Beh, leggevo Grendel quando avevo quattordici-quindici anni, ed era la prima lettura che si allontanava dai fumetti totalmente mainstream, perché in sostanza era un fumetto supereroistico ma per ragazzi più grandi. La cosa interessante è che Matt Wagner, che era un artista molto dotato, permetteva ad altri cartoonist di disegnare il suo personaggio e così io pensai “Può essere la mia grande chance”. Pensai anche di spedire i miei disegni a Matt Wagner ma non l’ho mai fatto. Il mio fumetto era una sorta di remake del film Die Hard ma con Grendel (ride). Sono abbastanza sicuro che il fumetto finisse con il personaggio che volava dalla cima di un edificio ed era totalmente ripreso dal finale di Die Hard, lo avevo visto circa un mese prima e mi era rimasto in testa.

E ti piaceva anche Sandman Mystery Theatre di Matt Wagner? Era uno dei miei fumetti preferiti negli anni ’90…

In realtà ne ho letto soltanto qualche pagina, sapevo che in quel periodo ci stava lavorando perché facevo il commesso in un negozio di fumetti ma non l’ho mai seguito veramente. E’ uscito in un periodo della mia vita in cui non leggevo la roba Vertigo perché ero preso dai fumetti alternativi.

Tornando al disegno, hai imparato da solo, giusto? Non hai frequentato una scuola d’arte o preso lezioni.

Al liceo avevo un professore d’arte che era molto aperto nei confronti del fumetto e mi incoraggiava a lavorarci. Infatti l’ho messo in Colville, dove ho disegnato una scena in cui ci sono il mio professore e il mio liceo. Beh, proprio due settimane fa me lo sono ritrovato qui nel negozio, qualcuno gli aveva mostrato il fumetto e lui è venuto da me per dirmi “Non mettermi più nei tuoi fumetti”. Secondo me era tranquillo fino a che non è arrivato alle ultime 40 pagine… Comunque sono stato fortunato a ricevere dei simili incoraggiamenti al liceo, anche se non ho mai avuto istruzioni specifiche, mi limitavo ad ispirarmi a più fumetti possibili, copiando e cercando di capire come mettere i diversi elementi sulla pagina.

E cosa è successo fino all’uscita di I Had a Dream #1? Lo hai pubblicato con la tua etichetta King Ing Empire nel giugno del 1995 ma tu facevi fumetti già da un po’ credo… Mi piacerebbe sapere che cosa c’è stato prima di quel comic book.

Ho cercato di mettere insieme un fumetto diverse volte. Avrò avuto circa 25 anni quando ho finito il primo numero di I Had a Dream, quindi era parecchio tempo dopo il liceo. Nel frattempo lavoravo a un negozio di fumetti e disegnavo qualche storia.

Ma solo per te…

Sì, è stato il mio campo di addestramento, ho disegnato centinaia di pagine di fumetti e illustrazioni ma non le ho mai mostrate a nessuno, forse solo a qualche amico. Lavorai a un paio di crime comic, delle specie di gialli che cercavo di capire come sviluppare, poi a un certo punto sono successi i fatti di cronaca che hanno ispirato Colville e ho pensato immediatamente “E’ questa la storia che voglio raccontare”.

E questo sempre prima di I Had a Dream.

Sì, era molto prima di I Had a Dream e già avevo disegnato una copertina per quella storia, anche se era una cover diversa sia da quella del comic book che da quella del volume di Colville, ma più simile alla seconda che alla prima. Al tempo pensavo che il fumetto si dovesse chiamare Warning Shot ma poi a un certo punto capii che non ero ancora in grado di realizzare ciò che avevo in mente, perché all’epoca non avevo mai provato a disegnare un fumetto più lungo di 25 pagine. Dovevo capire come funzionava una storia a fumetti. Ma poi un giorno un mio amico, uno che conoscevo da anni ma che non sapevo disegnasse fumetti, venne in negozio…

Come si chiamava?

Jason Williams.

Ah ok, immaginavo fosse lui, dato che il suo nome ricorre nei tuoi primi comic book.

Sì, così entrò in negozio e mi mostrò una storia di Spider-Man che aveva disegnato, e probabilmente era il peggior fumetto che avessi mai visto. Mi mostrò anche una lettera di rifiuto dalla Marvel. Dopo quel fumetto si dedicò a una serie chiamata Underterra e voleva pubblicarla anche se in realtà non era ancora pronto per un passo del genere. Mi diede le pagine del primo numero e mi chiese di correggerle. Quando le lessi mi resi conto che erano piene di errori, così scrissi un sacco di osservazioni e a un certo punto gli chiesi di farmelo disegnare da capo, proponendomi per riscriverlo insieme a lui e per inchiostrarlo. Ma alla fine pubblicò Underterra così com’era, con tutti gli errori. E ne stampò cinquemila copie a numero, distribuendo tutti e sei i comic book con la Diamond. Ma penso che alla fine riuscì a venderne una novantina di copie ad albo.

Quindi tutto ciò ti è servito da ispirazione? (ride)

Beh, ciò che ho preso da lui è stato fondamentalmente… il nome della tipografia (ride). Mi ha dato questa informazione e così ho pensato “Se questo tizio può fare un fumetto, è meglio che muova il culo per farne uno anch’io”. Avevo già una prima bozza dei primi tre comic book di I Had a Dream ma avevo disegnato ogni storia in un giorno. E così li ho completamente rifatti. Se ci ripenso, adesso non sono per niente soddisfatto del risultato e probabilmente non avrei dovuto pubblicarli, ma al tempo mi aiutarono a imparare a fare fumetti. Comunque penso che ci sia un bel salto nel quarto, quinto e sesto numero, in cui sono riuscito a mettere davvero le mie idee sulla pagina, e a disegnare meglio. Dopo questi sei numeri capii di aver finito con quel materiale, e pensai di essere pronto per lavorare a Colville. Ma poi feci un grosso poster per un mio amico, come regalo di compleanno, ed era un fumetto gigante con tipo 40 vignette. E divenne il primo Gardenback, che alla fine pubblicai prima di Colville.

Se guardiamo i primi tre numeri di I Had a Dream, si nota che seguono gli stessi schemi delle newspaper strip, perché ci sono questi “tizi” che si confrontano in un’altra dimensione, con una serie di situazioni che possono ricordare Krazy Kat, o anche qualche cartone animato.

Sono sicuro che Krazy Kat non ebbe alcuna influenza su di me al tempo, ma come ho detto prima adoravo i cartoni della Warner e i Looney Tunes in particolare, con la loro violenza assurda, gli oggetti che vanno a sbattere tra loro, i muri che vengono abbattuti e così via… Sicuramente mi hanno influenzato. Vedi, i primi I Had a Dream erano molto nonsense, ero un grande fan di Chester Brown e mi ricordo di aver letto un’intervista in cui parlava del suo processo creativo e diceva di disegnare vignetta dopo vignetta, senza avere un’idea generale…

Sì, come in Ed The Happy Clown…

Esatto, e così volevo lavorare anch’io in quel modo.

Poi con I Had a Dream #4 hai iniziato Slipstream, una storyline in due parti molto diversa dai lavori precedenti, che univa Roswell, i russi, le sperimentazioni sulla mente e le teorie della cospirazione. Lo avevi programmato sin dall’inizio?

Assolutamente no. Probabilmente stavo guardando troppi episodi di X-Files e leggendo libri sull’omicidio di Kennedy, ho letto 40-50 libri sull’argomento. Quando avevo 20 anni ero ossessionato dalle teorie della cospirazione, quei temi prendevano gran parte della mia attenzione allora e in qualche modo sono stati i fumetti a farmi interessare ad altro. Dopo aver fatto quei fumetti non me ne è importato più nulla, come se in qualche modo fosse finito un periodo della mia vita.

Tra Gardenback e The Cult of Gardenback hai pubblicato l’albo di Colville, giusto? Se non sbaglio dovrebbe essere del 1997.

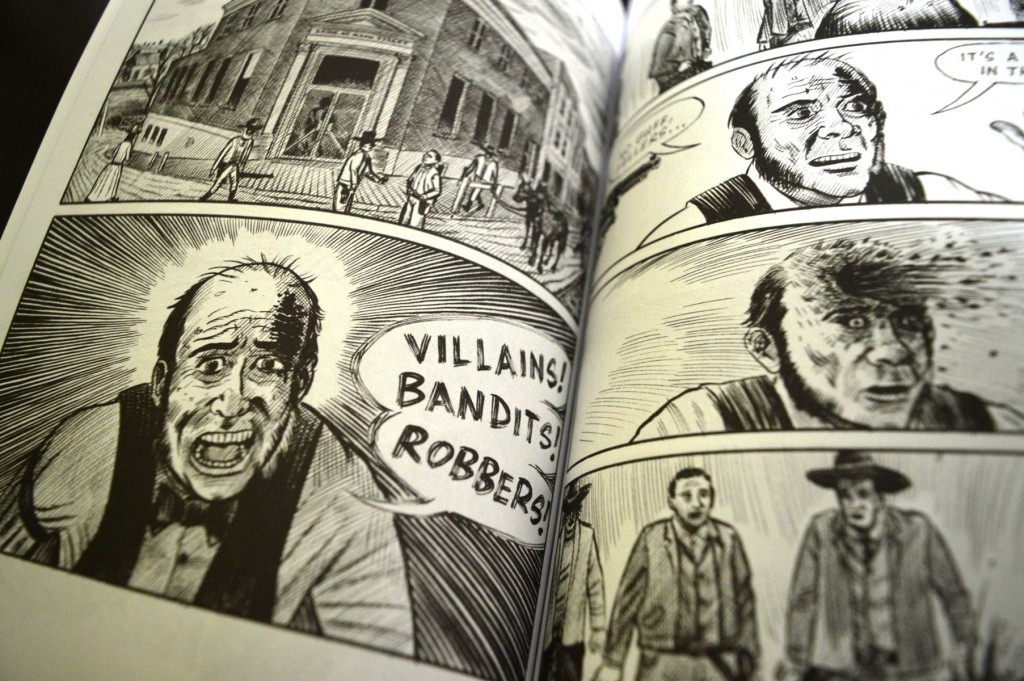

Sì, all’inizio doveva essere molto più breve, circa 25 pagine, e doveva concentrarsi solamente sull’episodio ambientato nel cortile della scuola. Era vagamente basato su un vero episodio di cronaca nera, avevo ritagliato l’articolo sul giornale quando era successo perché mi ricordo di averlo letto e di aver pensato “Potrebbe essere un bel fumetto”. Ma quella era solamente l’ossatura, la storia infatti cominciò a crescere intorno all’episodio della sparatoria nel cortile. A quel punto pensai di fare un fumetto di 64 pagine e in breve tempo ebbi già un’idea approssimativa sia della storia che di come disegnarla. Andai a Keswick, una cittadina a 20 minuti da Newmarket dove quei fatti erano realmente accaduti. Il mio amico Jason Williams aveva vissuto lì, quindi conosceva bene la zona e così facemmo un po’ di foto da usare come riferimenti per il fumetto.

Usi parecchi riferimenti fotografici, vero?

Sì, fanno parte del mio metodo, perché non scrivo sceneggiature…

Mai?

Ci ho provato ma sempre senza successo, quando finisco e poi rileggo una sceneggiatura tradizionale con la descrizione delle vignette, i dialoghi e così via, di solito le idee mi sembrano stupide e non riesco più a usarle. L’unico modo in cui riesco a fare fumetti è mettermi seduto a disegnare. Il mio processo di scrittura è la creazione del fumetto.

Le 64 pagine del comic book di Colville del 1997 sono esattamente le prime pagine del volume del 2015 o hai cambiato qualcosa?

Sì, le 64 pagine del graphic novel sono le stesse del comic book, tranne che per una o due piccole revisioni dei disegni.

Quel fumetto era molto diverso da I Had a Dream. Dentro si sentiva qualcosa di nuovo, come se l’ispirazione venisse più da alcuni film che da altri fumetti o dalle teorie della cospirazione. Mi sembra di ritrovarci l’atmosfera di alcuni film americani degli anni ’70 o dei primi ’80, penso a registi come Brian De Palma, Martin Scorsese o anche il David Lynch di Blue Velvet.

Di solito nego di essere influenzato da cose specifiche e non penso che per i fumettisti sia una buona idea guardare al cinema, perché i fumetti sono una cosa a sé. Ma, detto questo, al tempo ero un grande fan di David Lynch e in particolare di Blue Velvet, che in fondo era una crime story perversa ambietata in una piccola città. Ero anche un grande appassionato di Twin Peaks e posso raccontarti un piccolo aneddoto a questo proposito. Ho deciso per il titolo Colville per l’artista canadese Alex Colville, anche se in realtà non c’è una diretta correlazione visiva con il fumetto, è più una cosa legata all’atmosfera. Ma c’è una scena in Twin Peaks, quando stanno parlando di dove si trova Twin Peaks – è un bel po’ da quando l’ho visto l’ultima volta ma il dialogo dovrebbe dire più o meno “All’angolo nord-est dello stato di Washington, al confine con il Montana e proprio sotto il confine canadese”. Non so bene perché ma un giorno mi sono messo a guardare su una mappa cosa c’era lì e ho scoperto che c’è una città che si chiama Colville. Puoi guardare sulla mappa, non è uno scherzo. Allora avevo già disegnato il comic book di Colville e così ho pensato “Beh, le forze dell’universo stanno lavorando insieme…” (ride). Questo a proposito dell’influenza di Lynch, per quanto riguarda Brian De Palma beh, ho dedicato il graphic novel a Brian De Palma e Nick Cave, il primo soprattutto per l’uso della carrellata nei suoi film. Sono un po’ fissato con le carrellate quando guardo i film… Il secondo capitolo del libro inizia con il personaggio che registra con la telecamera, quindi puoi leggere l’intero capitolo come una lunga carrellata, come se la telecamera non se ne andasse mai.

Ok, torneremo su Colville più tardi, quando arriveremo ai giorni nostri. Ora vorrei parlare della tua lunga pausa creativa, se per te non è un problema. In meno di tre anni, dal giugno 1995 all’aprile 1998, hai pubblicato sei numeri di I Had a Dream, Gardenback, il comic book di Colville e The Cult of Gardenback. Poi tra l’aprile del 1998 e il 2013…

Niente!

Sì, esatto (ride). Niente fino a The Journal of the Main Street Secret Lodge, che è appunto uscito nel 2013. Quindici anni sono una lunga pausa.

Quando finii le 64 pagine del comic book di Colville, mi resi conto che c’era ancora spazio per sviluppare quei temi. Inizialmente consideravo Colville come una storia autoconclusiva di 64 pagine e basta, ma poi quando ero a due terzi della lavorazione cominciai a pensare che fosse il primo capitolo di qualcosa di più lungo. Ma volevo anche sviluppare i fumetti di Gardenback e così pensai di alternare i due progetti, pubblicando ogni anno un albo dell’uno o dell’altro. Quando realizzai The Cult of Gardenback nel 1998, riuscii a disegnarlo, pubblicarlo e poi venderlo attraverso la Diamond abbastanza in fretta…

Hai utilizzato la Diamond sin dal primo numero di I Had a Dream, giusto? E anche la Capital City Comics al tempo.

Sì, all’inizio i miei fumetti venivano distribuiti anche attraverso Capital City ma poi la Diamond ha inglobato tutto. Comunque, dopo la pubblicazione di The Cult of Gardenback iniziai a lavorare al secondo capitolo di Colville. Nei miei piani il mio prossimo fumetto doveva essere Colville #2. Nel frattempo lavoravo a un negozio di fumetti, The Comic Wizard qui a Newmarket, proprio dall’altra parte della strada rispetto a dove siamo noi adesso. Sì, tutta la mia vita è in questo angolo di strada praticamente (ride)… Mentre ero lì, il negozio cambiò proprietà ma io continuai a lavorarci. Il nuovo manager entrò nel dicembre 1996 ma era un periodo difficile per gli affari e il negozio non andava affatto bene. Tenne il negozio per un paio d’anni cercando di mantenerlo in vita. A un certo punto pensai di comprare il negozio ma poi dovetti rendermi conto che non ce la potevo fare. Quindi stavo per rimanere senza lavoro e non avevo assolutamente le capacità per lavorare nel mondo reale. L’unica cosa che avevo fatto fino a quel momento era vendere fumetti, così decisi di aprire il mio negozio di fumetti.

Quindi hai aperto Fourth Dimension dopo la chiusura di The Comic Wizard?

Sì, quasi contemporaneamente. A un certo punto divenne chiaro che il negozio stava per chiudere nel giro di un paio di settimane, così affittai subito il locale, chiamai i distributori e tutto il resto. Ma il proprietario di The Comic Wizard tentò di mandare avanti le cose e ci fu un periodo molto strano in cui io avevo già aperto il mio negozio ma anche lui era ancora aperto.

Quindi c’erano due negozi? (ride)

Sì, nello stesso isolato, nella stessa strada. Ma uno stava chiudendo e l’altro aveva appena aperto… Dunque ciò che successe con i fumetti, beh, non avevo mai lavorato così duramente in vita mia, iniziare da capo un’attività imprenditoriale era da pazzi, soprattutto perché lo stavo facendo da solo. Il mio programma era mettere da parte i fumetti per sei mesi e poi dedicarmici di nuovo. Ma mandare avanti il negozio era davvero difficile, alla fine della giornata ero esausto e quando tornavo a casa non riuscivo a mettermi a disegnare. Quel periodo di sei mesi divenne di due anni e poi di tre, quattro, cinque… Mi ricordo di aver tirato fuori le tavole con l’intenzione di finirle diverse volte ma poi le guardavo per venti minuti con la matita in mano senza disegnare nemmeno una riga. E così le rimettevo al loro posto. A volte passava un anno prima che le tirassi fuori di nuovo. Successe nel 1999, nel 2000, nel 2001 e andò avanti nello stesso modo per diversi anni. Facevo ancora qualche disegno e qualche caricatura dei clienti del negozio per il mio divertimento, ma non fumetti.

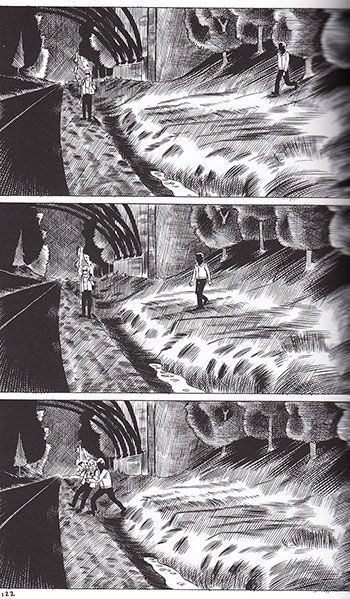

E i paesaggi? Ci sono parecchi paesaggi in The Journal of the Main Street Secret Lodge, ci hai lavorato in quegli anni?

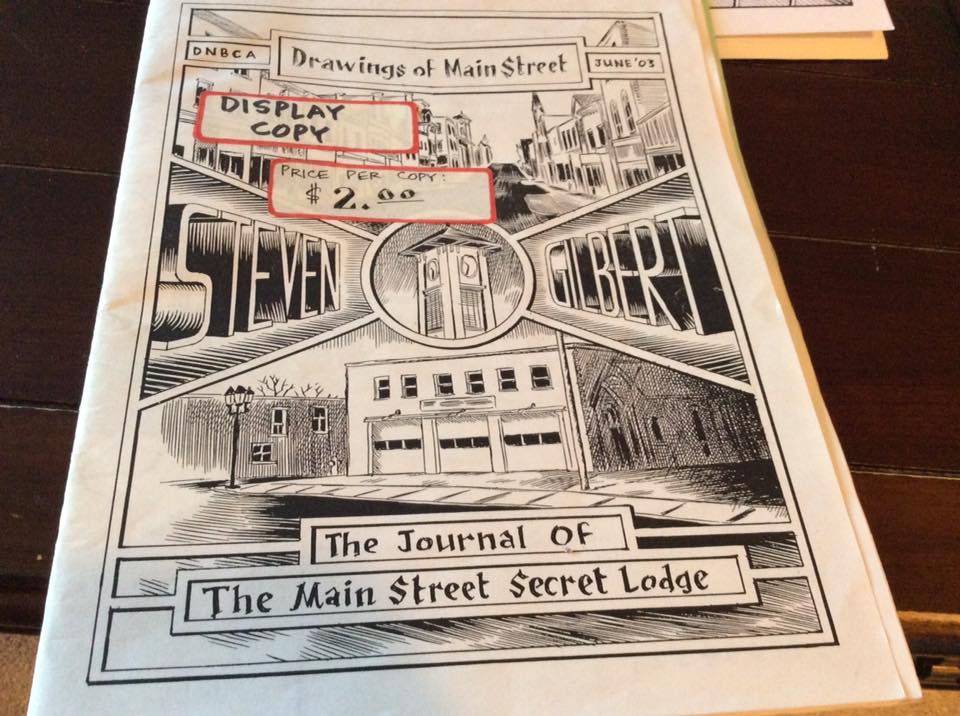

No, non disegnavo nemmeno paesaggi. Non lo so in realtà, ma facevo più che altro disegni che poi buttavo. A un certo punto mi ricordo di aver capito di non essere più un fumettista, perché era troppo tempo che non facevo un fumetto. Ma poi, dopo qualche anno, mi venne l’idea di fare le fanzine Journal of The Main Street Secret Lodge e ripresi a disegnare seriamente. Sarà stato più o meno il 2003 quando stampai la prima, solo per divertimento, per darla agli amici e ai clienti. Forse ne fotocopiai un altro paio anche prima, erano come dei bollettini dei mercanti. Mi interessava soprattutto l’aspetto storico della Main Street, i palazzi, l’atmosfera. Iniziai a pubblicarle con una certa regolarità, creando piccole storie sul capitano Woodrow Gilbert e sulle sue avventure. Seguivo grosso modo la stessa formula, con dei tizi cattivi che venivano a Newmarket per derubare la banca e con Woodrow che arrivava per fermarli e ucciderli. Lo facevo esclusivamente per il mio divertimento. Poi cominciarono a diventare sempre più ambiziose, cambiai formato, ne pubblicai alcune più grandi, alcune arrivarono ad avere 24 pagine, altre 36, 48 e così via…

Quante di queste fanzine pensi di aver pubblicato in totale?

Penso di averne fatte altre cinque o sei dopo la prima del 2003. L’ultima era ancora fotocopiata ma era di 84 pagine, ci misi circa un anno per finirla. Aveva tantissime illustrazioni e un racconto interamente letterato a mano. Era una pazzia fare una cosa del genere e fotocopiarla e basta. Un giorno uno dei miei clienti, che faceva anche lui fumetti negli anni ’80, venne in negozio e mi diede una lettera di tre pagine in cui fondamentalmente diceva “Sei un idiota a non fare fumetti perché questa roba che stai facendo è grandiosa ma non è ciò che dovresti fare” (ride). E io risi e basta, perché quelle fanzine erano solo per me stesso, non mi interessava che la gente le leggesse, le facevo solo per la mia soddisfazione personale, per fare qualcosa di creativo. Ma fu in quel momento che ebbi l’idea per The Journal of the Main Street Secret Lodge. In realtà era un’idea che avevo in mente da quando stavo lavorando a Colville, già avevo pensato a questa rapina in banca da raccontare come se fosse un western, utilizzando Newmarket come sfondo. E rimase nella mia testa per anni. Poi scoprii di quell’articolo sul sito Comics Comics, probabilmente trovando il link su un altro sito che stavo guardando, perché a quel tempo non usavo granché internet, non avevo nemmeno mai cercato niente su Google credo (ride).

Quindi già conoscevi il sito Comics Comics?

No, non avevo mai visto quel sito prima. L’unica cosa che sapevo è che Comics Comics era una rivista, fecero un paio di numeri che avevo avuto in negozio ma che finirono ancor prima che li leggessi. Non sapevo che Frank Santoro fosse coinvolto ma lo conoscevo per i suoi fumetti, come Storeyville, di cui ero un grande fan. Comunque penso di averlo visto sul sito di Heidi MacDonald, The Comics Beat, c’era questo link che diceva qualcosa come “Su Comics Comics Frank Santoro ha scritto un articolo sui cartoonist degli anni ’90 di cui non si hanno più notizie”. Mi ricordo che mossi il cursore sul link pensando “Se il mio nome è in quella lista me la farò sotto”. Poi cliccai e lessi “Il tizio che ha fatto Colville“. E allora pensai “Cazzo, se sono in questa lista significa che qualcuno si ricorda dei miei fumetti”. E così capii, fu come un interruttore che si accese nella mia testa dicendomi “Devi fare un altro fumetto”. E a quel punto iniziai a lavorare seriamente a The Journal of the Main Street Secret Lodge.

Era il 2011, giusto?

Penso di sì, non sono così bravo a catalogare le cose nella mia testa. Comunque iniziai a disegnare con l’idea di fare un’altra fanzine fotocopiata. La precedente era fatta di 21 fogli messi insieme, spillati e poi ripiegati per formare 84 pagine, più la copertina. Dovetti spillare alcune fanzine tre volte e fu veramente una rottura. Così pensai che 84 pagine erano il limite massimo e mentre ci lavoravo stavo molto attento a quanto disegnavo. Ma poi arrivai a 70 pagine, quindi a 75, 80 e così via e iniziai a preoccuparmi. Alla fine vennero fuori 130 pagine e quando le mostrai al mio amico Eddie mi disse “Questa roba deve diventare un libro, non può essere soltanto una stronzata fotocopiata che metti vicino alla cassa regalandola alle persone che entrano in negozio”.

Hai mai considerato l’idea di proporlo a un editore o te lo sei voluto autoprodurre sin dall’inizio?

Non ho mai pensato seriamente di mandarlo a qualcuno, l’autoproduzione era la mia sola opzione. Pensai a qualcosa tipo print on demand o a una tiratura molto bassa, perché in precedenza avevo venduto un centinaio di fanzine fotocopiate, così mi sembrava sensato fare 100 copie anche questa volta. Feci un sacco di ricerche sul print on demand ma quando ne parlai con qualcuno ai festival sembravano tutti insoddisfatti del risultato, mi parlavano di problemi con la rilegatura, la colla e via dicendo. Mentre facevo queste ricerche, trovai da qualche parte il nome della tipografia con cui avevo lavorato 15 anni prima e pensai per la prima volta di fare una vera e propria stampa in offset. Contattai lo stesso tipo con cui avevo parlato in passato ma avevo una vecchia e-mail perché a un certo punto aveva cambiato tipografia, ma ogni tanto controllava anche quel vecchio indirizzo e dopo un po’ mi rispose. Mmm, non so dove sto andando a parare con questa risposta…

Beh, penso che siamo arrivati al punto in cui hai deciso di stampare in offset.

Giusto! (ride). Beh, un fattore importante era il prezzo, perché stampare in offset significa fare almeno 1000 copie, quindi è un po’ un investimento piuttosto che fare un centinaio di copie con il print on demand. Ma poi scoprii che i costi del print on demand erano molto alti, il libro sarebbe venuto 9 dollari a copia, più 2 dollari per spedire in Canada perché la tipografia era negli Stati Uniti, così dovevo pagare 11 dollari a copia più il cambio, mentre 1000 copie in offset sarebbero costate 2200 dollari canadesi. Era davvero un buon affare. Così a quel punto pensai “Ok ho deciso, lo stamperò sul serio”.

Quel libro vinse il Dough Wright Award per Best Spotlight Work, giusto?

Sì, fu tutto un po’ strano, perché inizialmente lo vendevo soltanto qui nel negozio, vicino alla cassa. Avevo già pensato di andare al Toronto Comic Arts Festival l’anno seguente ma non pensavo proprio di proporre il libro per i Dough Wright Awards. Poi un mio amico, che vive a Winnipeg e che aveva già una copia del Journal, mi disse che ci sarebbe stato un firmacopie di Chester Brown da quelle parti nel giro di un paio di giorni e io gli dissi “Maledizione, mi piacerebbe dare una copia a Chester ma non riuscirò mai a spedirtene una in tempo”. Lui allora mi propose di dargli la sua copia, tanto io potevo mandargliene un’altra con calma, così gliela consegnò. E Chester fu molto contento di scoprire che avevo fatto un nuovo fumetto.

Già avevi incontrato Chester Brown prima di allora?

Sì, lo conoscevo ma in maniera molto formale, lo avevo incontrato a delle sessioni di autografi e gli avevo parlato. Lui conosceva già i miei fumetti degli anni ’90. Non so quanti giorni passarono ma dopo un po’ ricevetti questa telefonata al negozio ed era Chester che si voleva complimentare con me per il fumetto. Inoltre mi disse che era nella giuria che assegnava le nomination per i Dough Wright Awards e che se volevo potevo spedire cinque copie del Journal ai membri del comitato. Mi raccontò anche che aveva cercato di comprarne qualche copia a The Beguiling a Toronto ma non ce l’avevano e non sapevano come procurarselo. E allora io gli dissi “Lo so io come trovarne delle copie, ne ho centinaia negli scatoloni” (ride).

Quindi fino a quel momento non avevi nemmeno portato delle copie a The Beguiling.

No, in realtà chiamai Peter di The Beguiling proprio dopo quella telefonata con Chester per chiedergli se ne volesse delle copie e lui mi disse di sì. Poi, quando uscirono le nomination dei Dough Wright Awards 2014, il mio nome era sulla lista insieme a quello di altri cartoonist decisamente bravi. E fu molto strano per me, quasi non ci credevo che il mio nome fosse accanto a quello degli altri autori. I tipi dei Dough Wright Awards mi invitarono al party al TCAF perché ero stato nominato e a quel punto pensai “Beh, sembrerebbe brutto non andarci quando sei nominato e sei anche un espositore del festival”. E ti riservano dei posti nelle prime file in una specie di area VIP, ma io volevo sedermi in fondo perché pensavo sarebbe stata una facile via d’uscita dopo la premiazione. Alla fine quando andammo là con Stacey ci sedemmo a metà della sala ma comunque non nell’area VIP, per qualche motivo non mi sembrava opportuno…

Hai trovato un compromesso…

Sì sì, tra la metà e il fondo a dire il vero… Poi fu abbastanza surreale ciò che successe. Nella categoria in cui ero stato nominato c’erano altri quattro cartoonist che trovo eccezionali, c’erano Dakota McFadzean, Connor Willumsen e… Oddio, non mi ricordo…

Ma la categoria Best Spotlight Work è per i cartoonist giovani, giusto? (ride)

Sì, era per autori emergenti, e la cosa sembrava un po’ una barzelletta, era divertente in qualche modo. Ma se guardi la pagina dei premi, non c’è nessun requisito di età, quindi la categoria è per cartoonist emergenti ma non devono essere giovani. Non ero nervoso per la nomination finché non arrivai lì, dopo fu veramente terribile. Qualche giorno prima della premiazione, Stacey mi guardò e mi disse “Vincerai” ma a me sembrava del tutto impossibile. Ma si vede che lo sapeva.

Il premio però non ha cambiato il tuo stile, perché dopo hai continuato a lavorare, hai anche finito Colville ma non hai comunque pensato di proporlo a qualche editore.

Beh, non per divagare, ma quando uscì il comic book di Colville nel 1997, spedii delle copie a Seth e Chester Brown, e Seth mi rispose con una cartolina su cui scrisse “Dovresti mandarlo a Chris Oliveros della Drawn & Quarterly, penso che gli piacerebbe dargli un’occhiata”. Così mandai una copia a Chris Oliveros e lui mi rispose dicendomi che pensava che ci fossero delle cose valide nel mio fumetto, chiedendomi di tenerlo informato sui miei progetti futuri. Ovviamente subito dopo smisi di fare fumetti per diversi anni. Ma probabilmente la Drawn & Quarterly è il mio editore di fumetti preferito e mi sentivo come se le mie cose non fossero al loro livello. Una parte di me sente che i miei fumetti non sono abbastanza validi per essere pubblicati dagli editori che mi piacciono…

Dai, ma lo pensi veramente?

Forse sì, sai, mi piace la Drawn & Quarterly, mi piace la Fantagraphics, mi piace Conundrum, mi piace la Koyama Press e forse tra qualche giorno al TCAF darò a tutti loro delle copie dei miei libri, non so… So che alcuni di loro sanno chi sono ma non mi sono mai fatto avanti. Forse potrei provarci con il prossimo Journal, perché in fondo mi piacerebbe avere una distribuzione più ampia per i miei fumetti. Ho anch’io un po’ di ego e mi piacerebbe che la gente potesse avere accesso ai miei libri in maniera più facile rispetto a trovare la mia e-mail in fondo a una recensione. Ma mi piace anche l’autoproduzione perché è in tutto e per tutto una mia creazione, non devo cambiare niente che non abbia voglia di cambiare, ogni riga può essere qualsiasi riga che io voglio che sia. Mi fa anche piacere che sia Colville che The Journal abbiano raggiunto il pareggio, hanno venduto abbastanza copie in negozio, al TCAF e a una manciata di altri posti per coprire i costi di stampa. E in fondo era questo il mio obiettivo, quando feci The Journal pensai “Se un giorno o l’altro recupererò i costi di stampa, posso considerarlo un successo commerciale”.

Hai delle ambizioni tutt’altro che sfrenate…

Non so, non ho nemmeno proposto i miei nuovi libri alla Diamond, forse per paura di un possibile rifiuto, per timore che la Diamond mi risponda “I tuoi fumetti non sono così validi da essere distribuiti…”.

Beh, ma in ogni caso non dovresti preoccuparti dell’opinione della Diamond!

Ma la Diamond rappresenta una strada importante nelle fumetterie del Nord America e di tutto il mondo, ogni negozio di fumetti in lingua inglese ordina dalla Diamond. Cioè, a me non interessa un giudizio estetico da parte della Diamond… Ok, troverò il tempo per farlo, ho le informazioni per contattarli, quindi penso che prima o poi lo farò.

A proposito dei contenuti di The Journal of the Main Street Secret Lodge, il protagonista è il Capitano Woodrow Gilbert. E’ basato su una persona realmente esistita?

Ormai esiste davvero nella mia testa. A dirla tutta, il personaggio è completamente rubato da Lonesome Dove, una miniserie tv con Tommy Lee Jones e Robert Duvall. E’ un western, ed è probabilmente il miglior western che io abbia mai visto. E’ basato su un romanzo con lo stesso titolo di Larry McMurtry. In Lonesome Dove il protagonista è un cowboy, un ex Texas Ranger che si chiama Captain Woodrow F. Call. I personaggi vanno dal Messico al Montana per mettere su un ranch e la storia racconta questa lunghissima transumanza. Dopo aver visto la serie scherzavo sempre con il mio amico che ora è a Winnipeg, James, dicendo che avrei chiuso il negozio per andare in Messico a comprare cinquemila bovini da portare fino in Montana. I due personaggi di Lonesome Dove sono Woodrow e il suo amico Augustus e a quel tempo mi ero convinto che se non attuavo questo piano era solo perché non sapevo se fossi Woodrow o Augustus. Poi un giorno James mi guardò, come se stesse valutando sul serio la domanda, e mi disse “Tu sei Woodrow”. Così mi venne la bizzarra idea di questo mio lontano parente che era un ex Texas Ranger e che aveva fatto questa lunga transumanza, per poi spostarsi in età matura dal Montana a Newmarket, facendo del Northern American Hotel sulla Main Street il suo quartier generale. E alla fine divenne il personaggio del mio libro. L’idea del personaggio è dunque ripresa totalmente da Lonesome Dove anche se mi sembra di aver raggiunto un risultato diverso alla fine.

Il volume raccoglie la storia principale con Woodrow protagonista ma anche paesaggi, un testo scritto a mano che parla di rapine in hotel, dei ritratti di donne a firma William Bobo…

Beh, cerco di soddisfare qualsiasi interesse…

Sì, c’è un po’ di tutto. Ma pensi che la vera protagonista sia Newmarket?

Sì, penso di sì, e più il tempo passa e più mi rendo conto che il motivo principale per cui mi piaceva lavorare a The Journal era perché così potevo disegnare la città. E c’è ancora più enfasi su questo aspetto nel secondo volume, su cui sto lavorando in questo periodo, sarà un vero diario di viaggio, una rappresentazione visiva della città ma anche di molto altro. E’ un volume di 250 pagine e circa 150 rappresentano una sorta di tour del paese, la gran parte degli sfondi vengono da riferimenti reali di posti che si trovano qui a Newmarket.

Hai cercato dei riferimenti fotografici o iconografici per descrivere la Newmarket del passato?

Ho tantissimo materiale sulla storia della città e un sacco di riferimenti visivi. Vivo qui da sempre e quindi è stato davvero facile capire come sarebbe stato questo viaggio attraverso la città. Potrei sedermi, chiudere gli occhi e riconoscere esattamente ogni angolo, ogni posto. Non è difficile trovare le diverse location, vivo qui e quindi posso uscire e andare a fare delle foto se mi serve qualcosa.

Ok, parliamo del libro di Colville adesso. Credo che la storia sia molto più forte letta tutta insieme perché la reiterazione della scena chiave è molto importante e dà forza all’intero lavoro. Quest’idea non era già nel primo comic book, giusto?

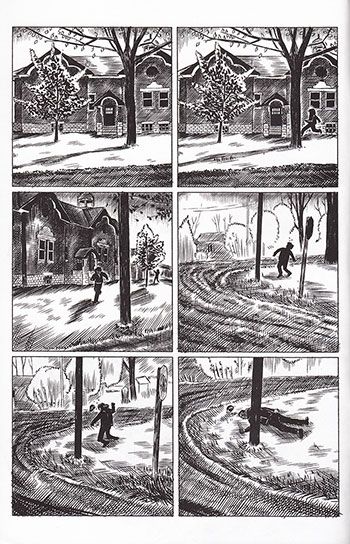

Quando mi venne l’idea di lavorare al seguito del primo comic book, non avevo nessuna soluzione visiva per dare unità alla storia. In quelle prime 64 pagine a un certo punto feci comparire Paul Bernardo, che fu una cosa molto spiacevole, perché era una persona reale, un vero serial killer e stupratore seriale dell’area di Toronto nei primi anni ’90. Il suo giocattolo preferito era la telecamera, e quando decisi che Bernardo avrebbe avuto più spazio nel secondo e nel terzo capitolo, mi venne l’idea di ripetere la scena del crimine, per cui utilizzare questo tizio tra i cespugli che registrava sembrò la cosa giusta da fare. Lui faceva veramente cose del genere, seguiva la gente, li riprendeva e così via. Colville è una storia in tre parti ma in origine stavo lavorando su un’altra parte, un capitolo in cui venivano mostrati i poliziotti che investigavano. Disegnai circa 25 pagine e poi le scartai perché si allontanavano troppo dalla ripetizione visiva del crimine. Quando le disegnai la seconda volta divennero simili al film Rashomon, dove viene mostrato lo stesso crimine da quattro prospettive diverse. E fu molto utile per sviluppare la trama coinvolgendo al tempo stesso gli altri personaggi.

Sì, è interessante perché questa soluzione crea un legame tra le diverse vicende, e questo mi fa pensare di nuovo alla città come vera protagonista della storia.

Mi sforzo parecchio per rendere l’ambientazione una parte del racconto, mi piacciono le storie che parlano di zone specifiche, in cui lo spettatore segue le vicende dei personaggi ma ha anche la possibilità di guardare i paesaggi, scoprire la geografia del posto e così via.

E la storia non parla soltanto della città ma anche dell’organizzazione criminale della città, come dice il titolo del libro spedito da Tracy insieme all’adattamento di Twilight of Superheroes, un fumetto inedito di Alan Moore…

Sì, lo chiamo il finale alla Watchmen…

Infatti è molto simile, e ti volevo proprio chiedere qualcosa a questo proposito. Volevi che fosse soltanto una citazione o hai volutamente riscritto la sequenza finale di Watchmen?

Non ho consapevolmente pensato a un riferimento diretto. C’era un periodo anni fa, negli anni ’90, quando mi piaceva fantasticare di tanto in tanto sul finale della storia e immaginavo una scena in cui Tracy mandava le tavole all’autore del vero libro, cioè a me. Infatti sin dall’inizio il ragazzo doveva disegnare questo fumetto sulle attività criminali della città, ma poi a un certo punto pensai di lasciar perdere perché volevo ambientare la scena in cui Tracy spediva il fumetto in un ufficio postale e avrei avuto bisogno di scattare delle foto per poterlo disegnare, e mi sembrava complicato mettermi a fare delle foto alle poste…

E quindi hai usato la cassetta delle lettere…

Sì, ho capito che potevo farlo senza dover disegnare un ufficio postale. Il titolo del libro, Nomenclature of a Small Town Criminal Organization, è un piccolo tributo al mio periodo JFK, c’era questo libro autoprodotto che avevo comprato – era un libretto fotocopiato che si poteva ordinare solo per posta – si chiamava Nomenclature of an Assassination Cabal e io ho sempre pensato “Che cazzo di titolo fantastico”. E così questa semplice idea di Nomenclature of a Small Town Criminal Organization era un piccolo dettaglio che mi è rimasto in mente per 10 o forse 15 anni. Ma poi quando lo stavo disegnando ho pensato “E’ molto simile al finale di Watchmen“.

E questa nomenclatura è in fondo il libro stesso, pagina dopo pagina il lettore incontra criminali sempre più malvagi, all’inizio abbiamo David, poi Van, quindi Alan Gold e infine Paul, il più inquietante di tutti… Hai pianificato dall’inizio questa sorta di crescendo?

Non avevo l’idea di creare un’escalation, no… Ma forse una delle ragioni per cui non sono riuscito a lavorare al libro per così tanto tempo è che il finale che avevo deciso mi metteva davvero a disagio. Inizialmente avevo già pianificato di dedicare dieci pagine a Paul Bernardo nel seminterrato con la ragazza ma mi sembrava di non essere in grado di disegnare delle scene così tremende, così è come se mi fossi rifiutato di finire il libro per tutto questo tempo. E’ un argomento orribile.

Ma avevi deciso che questo argomento dovesse essere nel tuo libro.

E’ strano perché avrei potuto cambiare la storia e fare qualcosa di diverso, ma anni fa avevo deciso che il finale sarebbe stato quello, quindi per me non c’era realmente la possibilità di fare delle modifiche.

Potrebbe essere un altro motivo per cui avevi smesso di fare fumetti…

Sai, aprire il negozio è stato probabilmente il motivo principale ma mi sembrava anche di non avere ciò che mi serviva, qualunque cosa fosse, per disegnare quelle pagine, era materiale terribile per me. Avevo letto dei libri su Paul Bernardo e quindi sapevo quanto fossero tremendi quei crimini, così quando iniziai a utilizzare quel materiale nella storia di fantasia del fumetto, facendo diventare il personaggio della ragazza una vittima di Bernardo, capii che non sarebbe stato piacevole da disegnare. Non volevo che fosse eccitante, volevo che fosse orribile. E mi sentii orribile a disegnarlo, e ho parlato con persone che hanno trovato orribile leggerlo, quindi suppongo di aver raggiunto l’obiettivo se è possibile dire una cosa del genere.

Quindi finire il libro è stata una sorta di liberazione?

Sono felice di averlo finito e non ho alcun interesse a fare di nuovo quel genere di storia lì. Le storie di The Journal of The Main Street Secret Lodge hanno dei momenti violenti e piuttosto cruenti ma al tempo stesso c’è anche una componente di divertimento e di gioco, non vanno prese sul serio per la gran parte.

Sì, e anche i disegni sono molto diversi, Colville è più realistico.

Beh, a mio parere Colville è la cosa migliore che io abbia mai disegnato. Mi piacciono molto anche alcune pagine del prossimo Journal ma non penso che lavorerò così tanto a un altro fumetto come ho lavorato a Colville.

Immagino che le pagine di Colville abbiano richiesto una lavorazione più complessa rispetto a quelle del Journal, il tratteggio è molto dettagliato, soprattutto nella seconda e nella terza parte. E il tratteggio è una sorta di marchio di fabbrica per te.

Le tavole di Colville sono state disegnate per la gran parte in formato più grande e sì, ci ho messo una vita per farle. Per quanto riguarda il tratteggio, beh, non lo consiglierei a nessuno. Alcune volte i fumettisti mettono un sacco di linee sulla pagina per mascherare il fatto che non sanno disegnare. Ma nei miei fumetti i disegni brutti sono sotto gli occhi di tutti. Non c’è l’intenzione di nascondere i disegni mal riusciti, ho scelto di usare il tratteggio per creare una sorta di atmosfera. Forse nei miei primi fumetti il disegno era più stilizzato, poi è diventato più realistico e ora sto tornando a qualcosa di più stilizzato nel prossimo lavoro. Lo stamperò nei toni del grigio, disegnando in strati separati bianchi e neri, un processo diverso da quanto ho fatto in passato. Spero che sia un cambiamento positivo, anche se sono sicuro che il libro che farò dopo il nuovo Journal avrà un sacco di tratteggio, probabilmente più di tutti gli altri.

In pratica stai andando avanti e indietro…

Sì, penso proprio di sì. (ride).

One thought on “Un pomeriggio con Steven Gilbert”