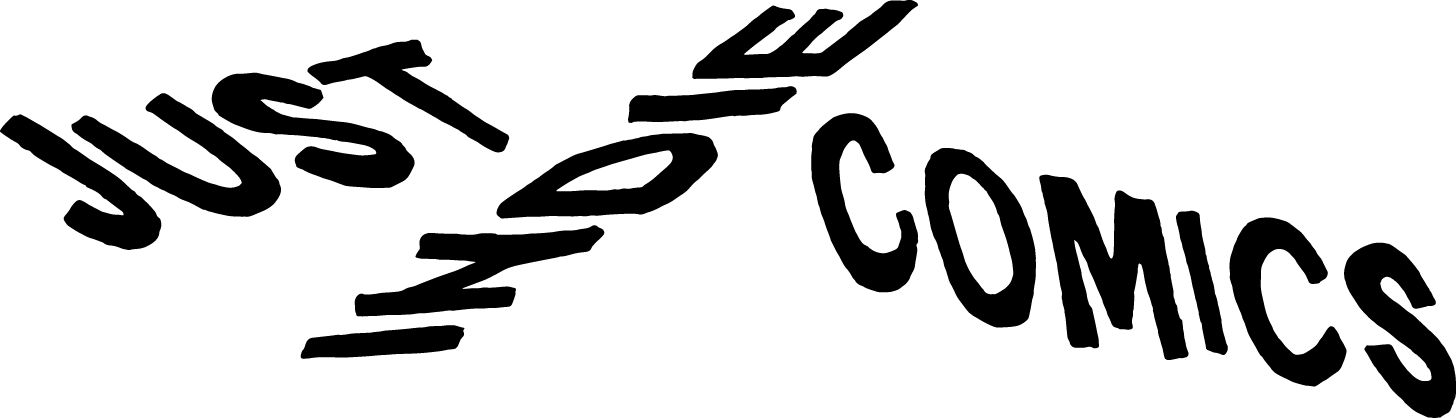

La fine dei Cocktails

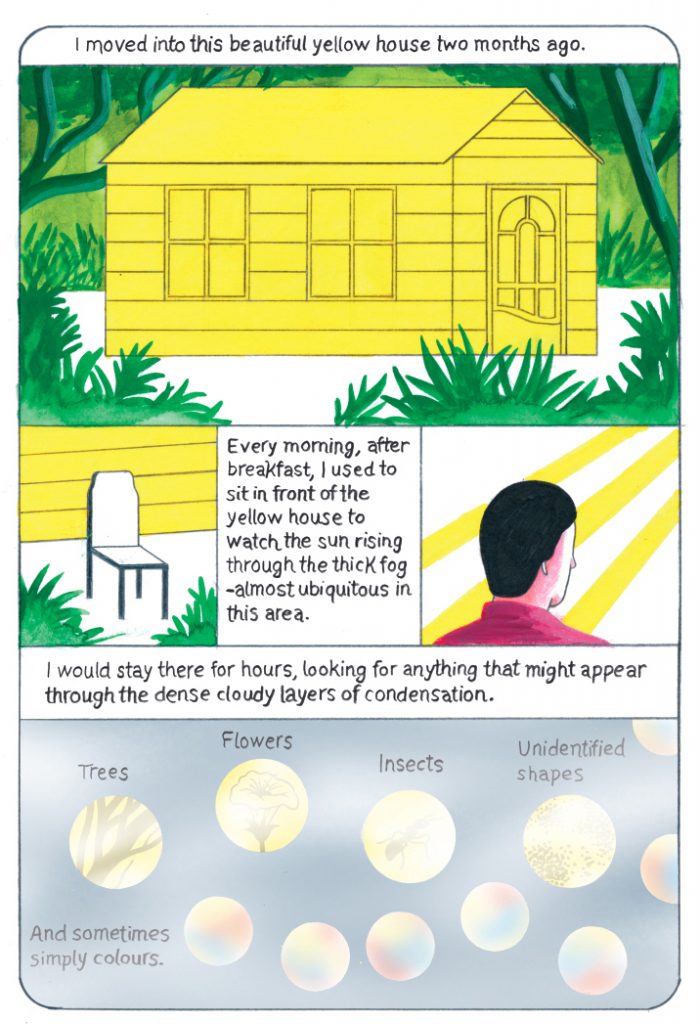

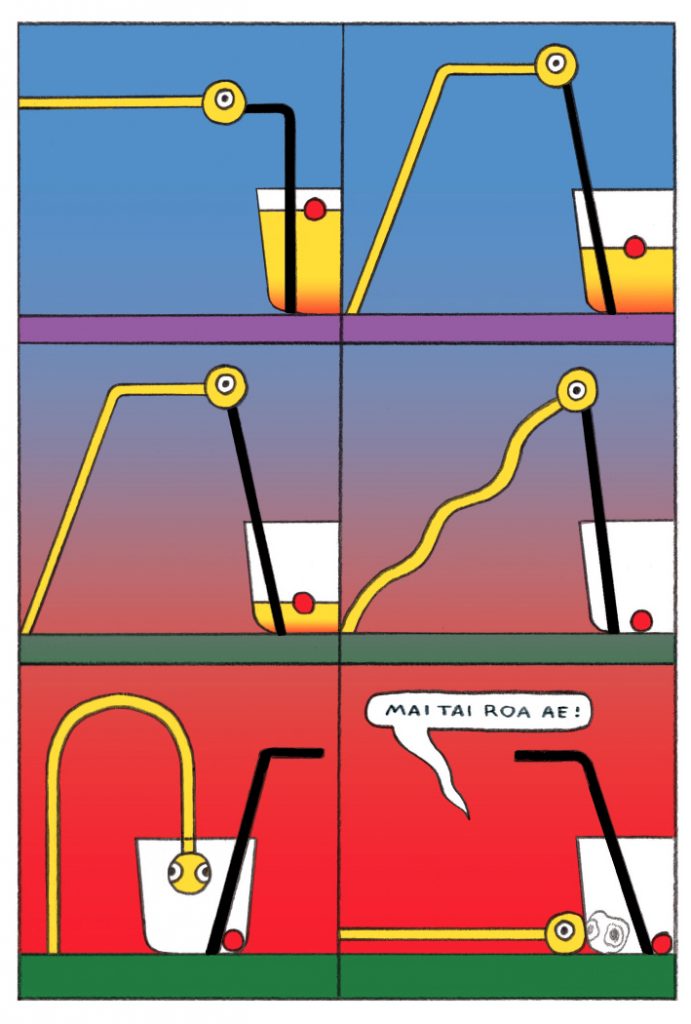

Ok, niente panico: il titolo non si riferisce alla fine dei cocktail in quanto tali, magari per qualche bizzarra iniziativa di uno dei nostri baldi parlamentari, ma alla conclusione della tetralogia a fumetti curata dai romani di Studio Pilar. Iniziata nel 2014 con Pre-Dinner, proseguita con After-Dinner e Anytime, la serie di albi antologici arriva adesso ai Long Drink, con quella che è inevitabilmente l’uscita più “lunga” del lotto, ben 128 pagine in italiano e inglese con la partecipazione di artisti internazionali. Un libro che si preannuncia ricchissimo di idee, colori e sensazioni e che mette in dubbio la teoria (mia) che un cocktail meno ingredienti ha e più buono è. In queste pagine di ingredienti ce ne sono tantissimi ma non si ha mai l’idea di dover ingurgitare un intruglio a causa di un’ordinazione azzardata.

Tra classici come un Gin Tonic, un Cuba Libre e l’intramontabile Americano e drink più sperimentali come l’Hurricane e il Blue Lagoon, si muovono i quattro illustratori di Studio Pilar (Giulio Castagnaro, Andrea Chronopoulos, Andrea Mongia, Giulia Tomai) e una schiera di altri artisti che vale la pena di citare uno a uno, in ordine di apparizione: Óscar Raña, Gio Pastori, Zane Zlemeša, Matteo Berton, Karl-Joel Larsson, Raúl Soria, Anne-Margot Ramstein, Andrés Magán, Zebu, Elisa Macellari, Viola Niccolai, Ariel Davis, Alice Wietzel e Tommi Musturi. La copertina è di Jing Wei, mentre l’introduzione di Valerio Coletta e Marco D’Ottavi fa il punto con piglio scientifico sulle cose che si possono fare mentre si beve un long drink, come assistere alla registrazione della partita di tennis tra John Isner e Nicolas Mahut (finita 70/68 al quinto set dopo 11 ore e 5 minuti) o guardare il film Satantango del regista ungherese Béla Tarr (435 minuti).

Al di là di questi ben più ingombranti impegni, per il momento ci possiamo leggere l’antologia, che sarà disponibile in anteprima al prossimo Treviso Comic Book Festival (29-30 settembre). Per il momento, bevetevi queste immagini in anteprima.

Una visita alla Roger Brown Study Collection

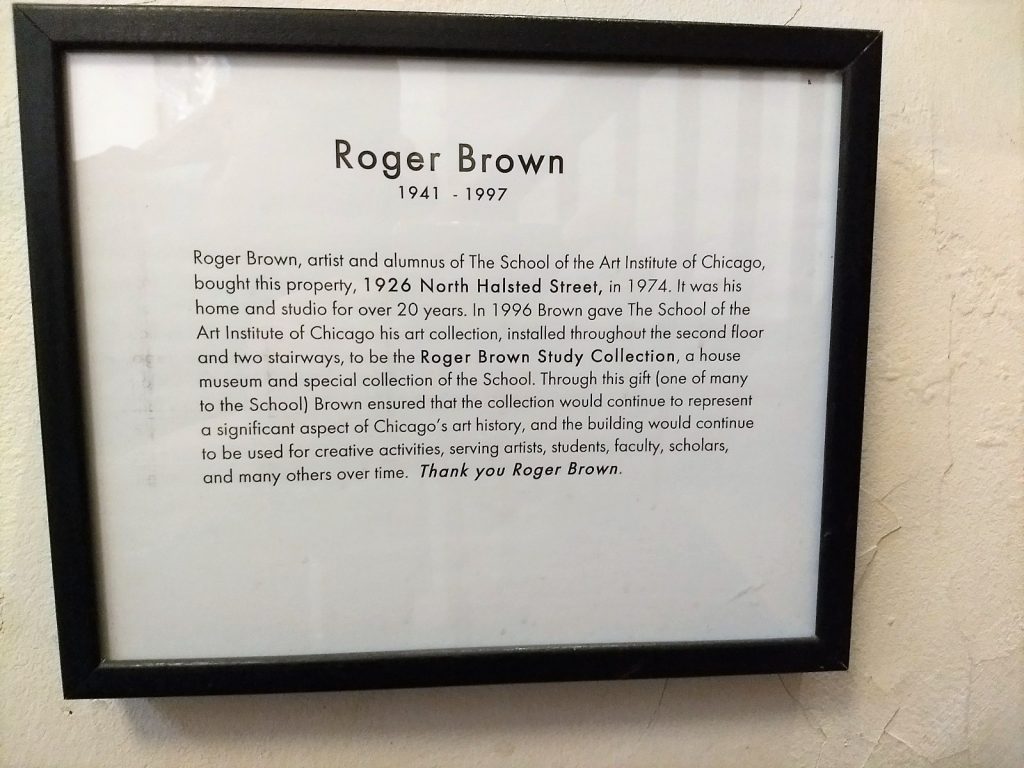

C’è un posto a Chicago che raccoglie un intero immaginario fatto di arte contemporanea, cultura pop, outsider e folk art, surrealismo, fumetto e tanto altro. E’ l’immaginario di chi ama frullare tutte queste cose insieme, di chi sa apprezzare al tempo stesso un quadro di Christina Ramberg, un busto di Elvis e un paio di pantofole. Ed è proprio questo che, dalla sua casa-studio ora diventata collezione permanente di arte e stranezze varie, faceva Roger Brown, artista attivo a Chicago a partire dagli anni ’60, dove frequentò la SAIC (School of Art Institute of Chicago), un luogo che è stato fondamentale per la cultura americana da fine ‘800 in poi, dato che vi hanno studiato registi, scrittori, artisti e ovviamente tanti fumettisti. Se le connessioni tra il mondo che troviamo all’interno della Roger Brown Study Collection e l’universo fumetto comunque non mancano, ciò che è ancora più interessante – anche a rischio di andare fuori dall’abituale e dichiarata sfera di riferimento di questo sito – è semplicemente guardare le immagini che seguono, tutte scattate in occasione della mia visita del 31 maggio 2018. E visto che ci sono confesso che le foto sono state fatte al volo con il cellulare, senza pensare effettivamente a un loro utilizzo.

Roger Brown era un artista incluso tradizionalmente nella corrente dei Chicago Imagists, termine coniato dallo storico dell’arte Franz Schulze e che è stato più volte oggetto di discussione, dato che va a descrivere un macro-gruppo neanche troppo omogeneo. Nato in Alabama nel 1941, Brown si trasferì a Chicago all’età di 21 anni, dove si iscrisse appunto alla SAIC. La frequentazione assidua dell’Art Institute e della sua incredibile collezione lo portò a conoscere sempre meglio l’arte del ‘900, con particolare attenzione a quella surrealista, su cui il museo cominciò a focalizzarsi nel secondo dopoguerra. E infatti nelle tele di Brown l’influenza dei surrealisti e in particolare di Magritte appare evidente, come d’altronde fu importante il contatto con i suoi contemporanei colleghi, in particolare con il gruppo che a partire dal 1966 all’Hyde Park Art Center fu protagonista di una serie di mostre sotto il comune nome di Hairy Who (Jim Nutt, Gladys Nilsson, Karl Wirsum, Art Green, Suellen Rocca, James Falconer) e delle cui opere la casa-studio di Brown è piena.

Grazie a insegnanti come Ray Yoshida e Whitney Halstead, Brown ampliò le sue conoscenze dell’arte “altra”, iniziando a guardare alle collezioni di arte asiatica, africana, dell’Oceania e dei nativi americani che riempivano il Field Museum, all’art brut e al mondo di artisti vernacolari come Henry Darger, Joseph E. Yoakum e Aldobrando Piacenza. Ciò è ben evidente visitando la collezione, che presenta oltre 100 opere di 36 artisti autodidatti diversi e altre di autori totalmente sconosciuti. Non mancano ovviamente i lavori di contemporanei o quasi, tra cui alcune delle fonti di ispirazione di Brown e degli Imagists come lo stesso Yoshida o H.C. Westermann.

In più Brown rivolse il suo sguardo al di fuori del mondo dell’arte propriamente detta, riprendendo dallo stesso Yoshida l’abitudine a collezionare avidamente oggetti strani e bizzarri, insegne, disegni, giocattoli e i più disparati accessori trovati nei mercatini delle pulci come quello di Maxwell Street o nei thrift store. Una nota particolare merita il materiale legato a Elvis Presley, che Brown riteneva, dopo alcune approfondite ricerche sull’albero genealogico della sua famiglia, un lontano parente.

Finiti gli studi, Brown cominciò ad affermarsi come artista negli anni ’70, grazie soprattutto al supporto di Phyllis Kind, figura chiave della scena dell’epoca che sostenne il nostro per tutta la carriera, portando le sue opere anche a New York. Nel 1972 incontrò l’architetto George Veronda, con cui iniziò una duratura relazione, comprando nel ’74 l’edificio a due piani al 1926 di North Halsted Street attualmente sede della collezione, che i due usavano sia come abitazione che come studio. Lì Brown lavorò a mille progetti artistici: quadri, oggetti dipinti, stampe, disegni per la realizzazione di mosaici, scenografie teatrali. Al contrario di quella degli Hairy Who, l’arte di Brown si concentrava soprattutto sugli ambienti, presi dalla realtà urbana e trasfigurati secondo la propria sensibilità, fino a diventare misteriosi, sognanti o irreali. I suoi classici scenari erano sale cinematografiche e teatri rappresentati con colori notturni, su cui piazzava le sue tipiche silhouette. Era un’arte coesa, in cui le fonti di ispirazione venivano rielaborate senza trapelare con evidenza, ordinata e suggestiva in un modo ben meno caotico di quanto lascerebbe pensare la sua casa-museo. L’attività di Brown fu prolifica fino alla morte, avvenuta nel 1997 per complicazioni legate all’AIDS.

Durante la visita c’è quasi da rimanere storditi per gli input numerosi e diversi a cui si è sottoposti. La collezione di opere è talmente imponente da risultare degna di un vero museo, mentre gli oggetti di uso comune sono così tanti che per ammirarli attentamente ci vorrebbero ore. Sembra quasi di trovarsi nel luogo in cui si è formato l’immaginario di tanti artisti contemporanei e di tanti fumettisti che ci piacciono da Fort Thunder in poi, che al mondo rappresentato dalla Roger Brown Study Collection hanno pagato più di qualche tributo, condividendo non solo la passione per l’outsider art, l’art brut e le espressioni più “deviate” della cultura popolare ma anche un approccio informale, intuitivo, eccentrico al processo creativo. D’altronde il legame tra gli Imagists e il fumetto è profondo sin dalla definizione stessa di questa corrente, focalizzata sul figurativismo in contrapposizione all’arte decorativa o astratta. E i fumetti – soprattutto le newspaper strip, le storie brevi della EC Comics e gli albi dei supereroi – erano suggeriti agli Imagists come fonte di ispirazione da artisti come lo svedese Öyvind Fahlström e ancora Ray Yoshida, che per le loro opere-collage utilizzarono in abbondanza materiale tratto dai comic-book (si vedano Sitting… di Fahlström del 1962 e Comic Book Specimen #2, Right Profile di Yoshida del 1968), oltreché dal già citato Westermann, la cui influenza sembra evidente nel lavoro di Nutt e Wirsum.

Più degli altri Imagists erano gli Hairy Who a subire l’influenza del fumetto e a rielaborarne i canoni espressivi, tanto da dare alle stampe per le loro mostre dei comic-book al posto dei tradizionali cataloghi. Le loro opere – ricche di corpi deformati e stilizzati, di figure misteriose e di giochi di parole, quasi a voler cercare a tutti i costi una componente testuale – sembrano vignette di dinamismo e modernità incredibili, per giunta del tutto originali, dato che non erano riproduzioni di materiale preesistente alla Lichtenstein. Degli Hairy Who si è occupato a più riprese Dan Nadel, patron dell’ormai defunta PictureBox, la casa editrice che ha fatto della pubblicazione di autori sperimentali e off la propria missione (Mat Brinkman, CF, Brian Chippendale, Matthew Thurber ecc.), promuovendo opere piene di nonsense, associazioni libere di idee, audaci trovate formali, humor nero: proprio come i quadri degli Hairy Who (per qualche notizia in più a proposito vi rimando alla mia recensione di The Collected Hairy Who Publications 1966-1969).

A questo punto ho già detto troppo, quindi concludo e vi lascio ad altre immagini dalla Roger Brown Study Collection. Buona visione.