“Late in the Years” di Henry Crane

Ho scoperto Henry Crane sul profilo Instagram di Desert Island, dove il proprietario del negozio di Brooklyn, Gabe Fowler, condivideva alcune immagini dell’autoprodotto Late in the Years. Lo stile di Crane mi ha subito incuriosito. Non era originale in senso assoluto – e poi cos’è veramente originale, oggi? – ma riusciva comunque a essere una voce fuori dal coro in un panorama fumettistico in cui i riferimenti estetici sono ben altri. Inoltre vi vedevo una serie di rimandi ad autori a me cari, che sono diventati ancor più evidenti dopo aver fatto arrivare un po’ di copie del fumetto in Italia per renderlo disponibile nella distribuzione di Just Indie Comics.

Late in the Years si presenta come una storia horror classica, degna di un Lovecraft tanto per darvi un punto di riferimento. La vita di una coppia entra in crisi quando sopra la loro casa in mezzo al bosco appare un nuvola di fumo, che rimane fissa all’orizzonte come una lacerazione nel cielo. Lui va in tilt e non riesce più a pensare a nulla se non alla cappa nera e densa sulla sua testa. E lei per cercare di far tornare in sé il marito ha la malsana idea di uscire insieme nel bosco alla ricerca delle origini del fumo. Da lì i presagi diventano orrore e poi dramma.

E’ un fumetto breve, Late in the Years: compresa la copertina sono solo 16 pagine, stampate su una carta bella spessa e dalle dimensioni importanti, ossia 36 x 28 cm. L’ampiezza del formato rende giustizia alle splendide tavole di Crane. Se è vero che vi si leggono chiaramente i riferimenti estetici (Charles Burns, Thomas Ott, Stephen Bissette e forse anche Junji Ito e Uno Moralez), è altrettanto vero che il risultato finale è totalmente appagante. E qualche citazione, persino nella costruzione delle tavole, ci può stare tenendo conto che Crane ha 25 anni e che questo è il suo primo fumetto. Il finale a colori è forse il vero punto di forza di LITY, e l’elemento che mi spinge a considerarlo tra le migliori uscite dell’anno. Sarà anche giovane ma Crane – che finora aveva lavorato soprattutto su murales, installazioni e illustrazioni – dimostra sin da subito di non compiacersi delle sue capacità. Ed ecco che mette da parte il suo bianco e nero tratteggiato e xilografico per abbracciare il colore nelle ultime stupefacenti quattro pagine dell’albo. Al cambiamento estetico corrisponde una sterzata della trama, che abbandona definitivamente ogni accenno di realismo per trasformarsi in una parabola di rinascita. Enigmatica certo, ma davanti a questi disegni anche chissenefrega.

Just Indie Comics Newsletter #0

Nasce la newsletter cartacea di Just Indie Comics, liberamente ispirata a Hype Pup di Frank Santoro. Da qualche settimana ho stampato il #0, un numero di prova che per il momento è diffuso soltanto tra persone che incontro per strada, abbonati del Buyers Club e acquirenti del sito Big Cartel. Dal #1 conto di far partire un abbonamento via posta, di cui vi spiegherò in seguito le modalità (anche perché non le conosco nemmeno io al momento). In questo primo numero trovate un editoriale, la presentazione dei fumetti del Buyers Club (Tat Rat #8 dei Forsley Brother e Zig Zag di Will Sweeney), articoletti sui fumetti muti e su San Francisco, un breve reportage dal Bada Festival e la presentazione delle recenti novità della distribuzione. La newsletter si sviluppa su un foglio A3 scritto fronte e retro e ripiegato. Le illustrazioni di questo #0 sono di Cameron Forsley.

JICBC pt. 4: “Tat Rat” #8 e “Zig Zag”

Si conclude l’edizione 2021 del Just Indie Comics Buyers Club con un’accoppiata di fumetti per donne e uomini che non devono chiedere mai. Il primo è Tat Rat #8 dei fratelli Forsley, ossia Christopher (disegni) e Cameron (testi). L’albo è del 2019 ma ho pensato di recuperarlo comunque, tanto sono rimasto convinto – oltre che dallo stile gustosamente underground di Christopher – dalla potenza della storia di apertura, Bleeding For Rent, una tagliente parabola di disperazione metropolitana. Davvero niente male sono anche le avventure di Dirty Klown, stavolta a lavoro in ospedale, mentre il resto dell’albo spazia tra storie brevissime e illustrazioni. E visto che ci sono vi segnalo che sul Big Cartel di Just Indie Comics è disponibile A Joe Story, una storia autoconclusiva realizzata dai fratelli Forsley nel 2012 che verte sui temi del conformismo, del controllo e dell’alienazione, con un approccio tendente al paradosso e un disegno irregolare che più irregolare non si può.

Come ben saprete, il primo albo è destinato a tutti gli abbonati, mentre il secondo verrà spedito solo a quelli Large. Si tratta in questo caso di Zig Zag dell’inglese Will Sweeney, coloratissimo fumetto muto pubblicato qualche mese dall’etichetta di Fantagraphics chiamata F.U. Press (dove U sta per Underground e F ovviamente per… Fantagraphics).

Entrambi gli albi, più come detto A Joe Story, sono disponibili nel negozio on line anche per i comuni mortali. E sui fumetti per ora è tutto, anche perché gli abbonati troveranno ulteriori retroscena e dettagli su… la newsletter di Just Indie Comics! Mi riferisco a una newsletter CARTACEA in bianco e nero su foglio A3 e grafica in bassa definizione che ho deciso di realizzare fattivamente circa 10 giorni fa e che ora è quasi stampata. Troverete il #0 insieme al Buyers Club, poi in futuro chissà. Maggiori dettaglio tra qualche giorno, sempre su queste frequenze. Stay tuned!

“Pseudo” di Matilde Digmann

Animali antropomorfi, incontri on line, droga, sesso, vergogna, incapacità di relazionarsi agli altri. Insomma, la solita solfa. Anzi no. Pseudo di Matilde Digmann si inserisce in un genere ormai sfruttatissimo, quello degli animali problematici che fanno cose cattive, ma riesce a dire la sua. Mat – questo il suo nome d’arte, dato che si definisce “a non-binary multidisciplinary artist and author” – innanzitutto dipinge e scolpisce. Ha uno studio a Copenaghen pieno delle sue creazioni. Entra nel mondo del fumetto da outsider e in questo Pseudo, un volume di 366 pagine in inglese con bella copertina a specchio pubblicato dalla danese Forlaget Basilisk, questo è evidente. La storia prosegue per piccoli episodi, quasi per accumulo. Non c’è grosso senso del ritmo. I disegni sono crudi, oscuri, per niente carini e comunque lontani dall’estetica dominante, calati in un bianco e nero che più nero non si può. Tutto ciò permette a Mat di uscire dal seminato del fumetto alternativo di oggi, evitando di finire nella lunga lista degli emuli di Simon Hanselmann.

La storia scritta da Mat parla della quasi omonima Cat, una gatta antropomorfa che dopo 9 anni si lascia con il fidanzato e inizia un “crazy year” fatto di nuove conoscenze, serate trasgressive e – inevitabilmente – autolesionismo. Pseudo inizia con la protagonista che si iscrive a un sito di incontri, mentre passa le giornate chiusa in casa insieme a Ted, un tradizionale gatto a quattro zampe. Le prime pagine del volume sono le più deboli e scontate, con tante situazioni che sanno di già visto. Poi dopo un po’ le cose decollano. Incontro dopo incontro assistiamo a una galleria di uomini che nella migliore delle ipotesi sono dei cretini, nella peggiore bastardi manipolatori. Davanti a loro la protagonista non riesce a reagire, anzi, il più delle volte si accontenta o addirittura si sottomette. La storia smette di essere banale e diventa un crescendo psicologico che scandaglia l’inconsapevole ricerca dell’infelicità da parte di Cat.

La trama è ispirata alle vicende personali di Matilde Digmann, che non a caso dopo nove anni di matrimonio ha cambiato vita in modo radicale. Per maggiori dettagli vi rimando a questo articolo/intervista, che giustamente inquadra Pseudo come una parabola femminista. Ma c’è di più, per noi che siamo amanti dello strano. C’è per esempio un ragno parlante che da minaccia si trasforma in spalla della protagonista. In un capitolo intitolato Bad Trip il ragno entra nel cervello di Cat per trovarvi una landa desolata popolata solamente da cazzi giganti. Verso la fine un flashback ci fa assistere all’incontro con una sorta di “dio gatto” dotato di terzo occhio: lo stesso terzo occhio che spunta ogni tanto sulla fronte di Cat prima di alcuni incontri, facendola vergognare ancor di più – se ce ne fosse bisogno – del suo corpo.

Il finale vede il confronto finale tra Cat e il suo ultimo boyfriend, persino peggiore dell’ex storico. Scopriamo che il tipo è sposato e padre di una bambina, che non può vedere da quando ha colpito la moglie con un tubo di metallo. Purtroppo le ultime pagine fanno scopa con quelle iniziali, perché – pur tenendo conto che il volume si presenta come primo di una trilogia – chiudono la vicenda in modo sin troppo frettoloso. Pseudo funziona bene da pag. 70 a pag. 341, e sono comunque 272 pagine, quindi bastano e avanzano. Che poi di questi tempi, quando gli autori esordienti tendono a cercare sempre il fumetto “rotondo” con tutti gli ingredienti giusti e il graphic novel più che un formato è un genere, fare un fumetto un po’ storto può essere anche una cosa positiva.

Il pregio principale di Pseudo rimane il suo essere un’originale parabola femminista. Mat non si lascia andare a facili tesi o a dissertazioni didascaliche. Con la tecnica dell’accumulo di personaggi e situazioni racconta piuttosto la tendenza alla sottomissione del personaggio principale e la meschinità del genere maschile, tanto da arrivare in alcuni passaggi alla pura misantropia. Al di là di questo, il libro varrebbe il prezzo di copertina solamente per i disegni, che nel loro bianco e nero catramoso ci riportano a tempi meno colorati e sicuramente più gloriosi di quelli odierni.

In conclusione ecco un po’ di link utili, ovvero il sito di Mat, la pagina Instagram e infine il suo negozio on line dove potete acquistare il volume.

Un’altra lezione ai giganti dell’e-commerce

Nuovi cambiamenti in vista per il negozio on line di Just Indie Comics: a fine anno, dopo aver fatto fuori Tictail e Shopify, taglieremo le gambe anche a Big Cartel. Dal 1° gennaio 2022 i fumetti della distribuzione saranno disponibili direttamente su questo sito, con una lista old school e pagamenti su PayPal. Addio carrello, addio check out, addio codici sconto, addio credit card. Ma perché d’improvviso questo attacco di luddismo, direte voi? I motivi sono diversi e sarebbe faticoso e inutile spiegarli tutti. Diciamo solo che in questo modo si cerca di tornare indietro per andare avanti, dando un po’ più di attenzione a justindecomics.com, sito che spesso latita di novità. Togliendo tempo al Big Cartel vorrei dunque rivitalizzare queste lande desolate, utilizzandole per aggiornarvi brevemente sulle novità disponibili nella distribuzione, vista la mancanza di tempo (e spesso di voglia) per scrivere recensioni o articoli più approfonditi. E poi non c’è niente di definitivo in questo ambito, quindi se la cosa non funzionerà potrò sempre tornare indietro e riaprire un e-commerce, magari sull’ennesima piattaforma.

In occasione di questa clamorosa novità, da qui a fine anno il Big Cartel vedrà presentare una serie di offerte e recuperi, che scandaglieranno l’archivio della distribuzione, con titoli tenuti da parte per i festival, doppie copie e via dicendo. Cominciamo con una serie di sconti, su ben 50 titoli, che ho già caricato nella sezione SALE! del sito. Si tratta di fumetti già presenti nel negozio che ora vengono riproposti con sconti dal 30 al 50% sul prezzo originale. Dateci un’occhiata e se vi interessa qualcosa procedete all’ordine, dato che le quantità sono come sempre limitatissime. E vi ricordo che, se raggiungete i 50€ di spesa, le spedizioni via corriere sono gratuite in tutta Italia grazie al magico codice ITALIA50.

“Generous Bosom” ai titoli di cosa

Giusto due righe per segnalarvi, se vi fosse sfuggita la notizia, che sta per giungere alla conclusione Generous Bosom di Conor Stechschulte, con il quarto numero edito come sempre da Breakdown Press. E la notizia va data innanzitutto perché la serie è stata finora una delle più esaltanti letture degli ultimi anni, con i primi due numeri di livello altissimo e un terzo assai spiazzante, capace di cambiare le carte in tavola ribaltando le aspettative dei lettori. Al quarto episodio, in uscita il 15 settembre, il compito di sbrogliare la matassa: una missione non certo facile, dato che per il gran finale Stechschulte ha avuto bisogno di ben 168 pagine, portando a quasi 400 il totale. Da notare che rispetto ai precedenti, stampati in risograph e caratterizzati da un uso eccellente di questa tecnica, il capitolo conclusivo utilizzerà una stampa offset a otto colori.

Ma scrivo queste righe anche per un altro motivo, ossia per comunicarvi che Generous Bosom #4 non sarà per ora disponibile nel negozio on line di Just Indie Comics: la distribuzione sta infatti attraversando una fase di cambiamento (ne saprete di più a breve) e per il momento, vista anche la carenza di festival, sto volando basso con le nuove acquisizioni. Se quindi avete comprato i tre numeri usciti finora da me, on line o dal vivo, vi invito a procedere stavolta al pre-order sul sito di Breakdown Press, dove troverete anche tutti gli altri episodi, compreso il primo esaurito da tempo e ora fresco di ristampa.

Se non sapete bene di cosa sto parlando, potete leggere invece questa recensione dei primi due volumi di Generous Bosom. E per i più volenterosi c’è anche questa intervista a Conor Stechschulte, realizzata in occasione della sua mostra a BilBOlbul 2017. Prima di chiudere una curiosità: da questa serie è stato di recente tratto un film, uscito addirittura prima della conclusione del fumetto. Scritto dallo stesso Stechschulte e diretto da Rob Shroeder, Ultrasound è stato presentato lo scorso giugno al Tribeca Festival di New York, per poi cominciare un tour tra i festival di cinema internazionali. Qui in basso la locandina, disegnata da Robert Beatty.

Facciamo il punto su Kevin Huizenga/5

Ultimo post dello speciale Kevin Huizenga, dedicato alle sue opere “minori” e a curiosità varie elencate un po’ a casaccio, proprio come piace a noi. Per i più distratti segnalo le mie precedenti incursioni nel mondo di Huizenga: uno sguardo agli esordi, una guida ai suoi fumetti più importanti, una sintesi dei temi principali della sua opera, un excursus su Il fiume di notte.

Perché Glenn Ganges? – Del buon vecchio Glenn Ganges ho parlato approfonditamente nei precedenti post ma mi accorgo di non aver svelato le origini del suo nome. Ebbene, la spiegazione arriva da una foto pubblicata sulla seconda di copertina di Or Else #4, raffigurante un’uscita dell’autostrada per Glenn e Ganges, due città del Michigan. Il cartello si trova sul tragitto che Huizenga percorreva abitualmente per tornare a casa dai genitori durante il periodo del college a Grand Rapids ed è servito da ispirazione dato che proprio in quel periodo l’autore stava cercando un nome per il protagonista della prima versione di The Wild Kingdom, pubblicata su Supermonster #12. La pubblicazione della foto su Or Else #4 è motivata dal fatto che quel numero della serie di Drawn & Quarterly contiene una nuova versione estesa della stessa The Wild Kingdom.

Huizenga dà i numeri – Da diversi anni a questa parte Huizenga ha cercato di fare ordine in un catalogo sterminato e caotico. E il sistema che ha inventato è ad uso e consumo dei completisti, che grazie a un numero preceduto dalle iniziali KH possono collezionare e dare un senso a tutti i suoi fumetti. O forse è più un vezzo, dato che a volte è difficile trovare in quale parte dei suoi albi – scritti fino all’ultimo angolo secondo la lezione di Chris Ware – questo fantomatico numero di catalogo appare? Si dà anche il caso che di tanto in tanto questa catalogazione venga omessa: se infatti non è prevista per le raccolte in volume che si limitano a ristampare materiale già edito e – soprattutto – già numerato (come per esempio The River at Night), in realtà sembra mancare anche in altre pubblicazioni, come l’albetto della serie Structures pubblicato da Uncivilized Books nel 2015. Insomma, come dice il titolo di questo paragrafo Kevin Huizenga dà i numeri. O forse li sto dando io, chissà. Comunque segnalo, per i più curiosi tra voi, che la numerazione parte con l’autoprodotto Sermons #1, prosegue con il mini – ancora autoprodotto – di note e schizzi su The Feathered Ogre e va a toccare il #3 con il debutto di Or Else. E così via…

Amazing Facts and Beyond – Tra le opere di Huizenga di cui non ho ancora parlato, un posto di rilievo è occupato da Amazing Facts and Beyond, volume uscito per Uncivilized Books nel 2013 e che raccoglie tutte le strip realizzate da Huizenga e Dan Zettwoch per un settimanale di St. Louis, il Riverfront Times. Insieme a loro anche Ted May e Ron Weaver, che contribuiscono con qualche striscia nella fase iniziale della pubblicazione. La serie ha tenuto impegnato Huizenga per diversi anni, tanto da impedirgli di concentrarsi su Ganges. Ma d’altronde i fumettisti hanno le bollette da pagare, e non si può certo rinunciare a un lavoro retribuito per un settimanale a favore di una serie la cui pubblicazione è stata interrotta dall’editore e che va rilanciata a proprie spese… Ma di cosa parla la striscia in questione? Si tratta di un fumetto umoristico pseudo-scientifico, in cui il protagonista Leon Beyond è una sorta di Piero Angela delle fake news, intento a snocciolare fatti improbabili e curiosità del tutto inventate, in una satira divertente e che oggi ha ancora più senso viste le corbellerie che ci dobbiamo sciroppare ogni giorno da amici, parenti, politici, sedicenti giornalisti su pandemia & co. L’esperimento è curioso e merita un’occhiata, anche se il consiglio è di centellinare la lettura del volume, perché lette una dietro l’altra le strisce possono annoiare. Se siete interessati il libro – che a quanto pare non ha avuto molta fortuna commerciale – è in vendita a prezzo scontato sia sul sito di Uncivilized Books che su quello dello stesso Huizenga.

Alla prima – Lo sapevate che un fumetto di Kevin Huizenga è stato realizzato appositamente per l’Italia? Grazie anche alla notorietà arrivatagli dalle strisce pubblicate su Internazionale una decina di anni fa, Huizenga ha infatti realizzato Alla prima, volumetto edito da Comma22 nel 2012. La pubblicazione aveva il compito di accompagnare la mostra Americani a Firenze. Sargent e gli impressionisti del Nuovo Mondo, tenutasi a Palazzo Strozzi dal 3 marzo al 15 luglio dello stesso anno. Protagonista è il solito camaleontico Glenn Ganges, stavolta nelle vesti di un pittore americano che arriva a Firenze nel 1878 insieme a un nutrito gruppo di connazionali. Tra serio e faceto, e tra reale e immaginario, i pittori americani si muovono in una Firenze ottocentesca di grande fascino, con Huizenga che ne restituisce la magia riuscendo a bilanciare fatti storici, invenzione, divulgazione e leggerezza. Da segnalare che le avventure e le vicende artistiche di Glenn e soci sono liberamente ispirate a quelle del pittore Frank Duveneck e dei cosiddetti “Duveneck Boys”.

Internazionale – Alcuni fumetti pubblicati da Huizenga su Internazionale vanno annoverati tra le migliori storie brevi dell’autore. Se non li avete letti vi consiglio di recuperarli, magari procurandovi l’autoprodotto The Body of Work, dove ne trovate un paio. Di recente Huizenga è tornato sul magazine italiano con un’altra delle sue Cartoline da Fielder, pubblicata nel #1414 del 18 giugno 2021. Non è una cartolina molto allegra a dire il vero, dato che in queste due pagine a colori si racconta – sempre attraverso lo “schermo” del protagonista Glenn Ganges – la malattia dell’attuale compagna di Huizenga, che si è trovata a combattere con un cancro proprio nel pieno della pandemia. Per ora la versione originale della storia è uscita in una delle fanzine che ogni mese Huizenga mette a disposizione in formato elettronico per i suoi sostentori su Patreon. Cercatela nella fanzine di maggio, che mostra anche tutto il processo creativo che ha portato alle tavole definitive, e in quella di giugno, dove invece trovate soltanto il risultato finale.

Comix School USA – Ho già accennato nei precedenti post al trasferimento di Huizenga da St. Louis a Minneapolis nel 2014, che lo ha portato a diventare insegnante di fumetto presso il Minneapolis College of Art and Design (MCAD) e a vivere nella casa abitata in precedenza da Anders Nielsen (e dove ora vive Craig Thompson). Detto che di recente il cartoonist si è nuovamente trasferito (tornando vicino ai luoghi della sua gioventù, cioè a Chicago), l’esperienza di insegnante a Minneapolis è testimoniata ampiamente dalla serie di fanzine Comix School USA, in cui Huizenga ha pubblicato appunti utilizzati per le lezioni, consigli agli aspiranti fumettisti, schizzi, disegni e quant’altro. Se siete curiosi vi segnalo che il set completo – per un totale di ben 384 pagine – è disponibile sul sito dell’autore. Personalmente non so dirvi se vale la pena recuperarlo o meno, perché non ho nemmeno uno di questi albetti didattici e perché insomma, va bene il completismo ma c’è un limite a tutto.

Fielder – La nuova serie di Huizenga è iniziata nel 2018 e ha il titolo di Fielder, luogo della mente che serve anche da base per le autoproduzioni dell’autore, visto che l’immaginaria casa editrice che produce l’albo, distribuito nelle fumetterie americane da Drawn & Quarterly, si chiama Fielder Media. Huizenga colloca la sua Fielder in un territorio di confine chiamato Michiana, dunque tra Michigan e Indiana, in modo da sottolineare l’essenza puramente midwestern di questi fumetti. Il numero uno, dallo stesso formato degli ultimi numeri di Ganges ossia 28 x 21.5 cm, consta di 32 pagine e si apre con la terza parte di Bona, il remake del comic book Kona già iniziato su The Half Men, che occupa le pagine 1-6 del comic book. La cosa bizzarra è che la seconda parte di Bona si trova più avanti nello stesso albo, da pag. 21 a pag. 25, con tanto di riassunto di quanto successo finora, come se con questo approccio Huizenga volesse sottolineare l’essenza puramente seriale e tradizionale delle sue storie, in barba alle abitudini odierne del graphic novel autoconclusivo. Il pezzo forte di questo primo numero è però il primo capitolo di Fileder, Michiana, quella che a tutti gli effetti sembra essere la nuova storia lunga di Huizenga e che prosegue le vicissitudini di Glenn Ganges ne Il fiume di notte. Ecco dunque Glenn che si sveglia finalmente dal sonno, anche se poi svegliarsi non è così facile. Seguono elucubrazioni e pensieri che riguardano non più il modo in cui ci addormentiamo ma quello in cui ci svegliamo: come l’altra faccia della medaglia de Il fiume di notte, o il “lato luminoso della luna”. In Fielder #1 troviamo anche un episodio metanarrativo di Fight or Run, che sa tanto di finale, e la riproposizione dell’eccellente G~~~~ G~~~~ in “My Career in Comics”, fumetto originariamente pubblicato sul librone per i venticinque anni di Drawn & Quarterly e che mescola – alla maniera di Huizenga – autobiografia e invenzione. Vi segnalo per concludere che il #2 di Fielder è di prossima pubblicazione (se tutto va bene entro la fine dell’anno) e che se nel frattempo volete curiosare nella vita personale e soprattutto creativa di Kevin Huizenga potete abbonarvi al suo Patreon. The End!

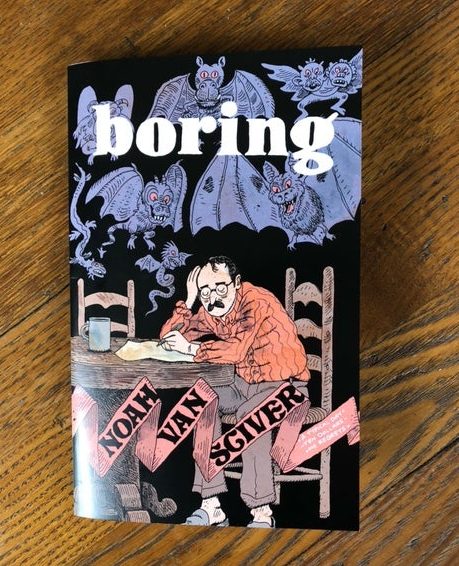

JICBC pt. 3: “Boring” e “Bloom” #4

E’ già pronta a partire la terza spedizione del Buyers Club, addirittura in leggero anticipo rispetto al previsto. L’albo comune a tutti gli abbonati, sia Large che Small, è questa volta Boring di Noah Van Sciver. Spillato autoprodotto dell’autore di Fante Bukowski, Boring è già esaurito negli USA ed è dunque ancor di più una chicca per gli abbonati. All’interno vi troviamo due storie. Quella del titolo racconta una giornata tipo di Van Sciver, dalla sveglia fino al ritorno a letto. Il protagonista appare dimesso e scompigliato, mentre indossa una maglietta con la semplice scritta in stampatello BASIL WOLVERTON. Non succede ovviamente nulla di rilevante, come già anticipato dalla descrizione fornita dallo stesso Van Sciver sul suo sito: “Tormentato dagli incubi e dall’Ansia, un fumettista senza amici cerca di lavorare, raccoglie immondizia e vaga per le strade senza meta. Una storia davvero noiosa”. Che, come immaginerete, risulta invece profonda e anche divertente, seppur con quel tono un po’ malinconico tipico dell’autore. My Own Jurassic Park ci riporta invece alle atmosfere di My Hot Date, con un ritratto del cartoonist da giovane intento a costruire dinosauri di cartone e a sopravvivere ai bulli della scuola. L’albo nel suo complesso diventa un’ennesima prova del talento di Van Sciver, del suo cartooning diretto, spontaneo, senza fronzoli. Nonostante lo stesso autore racconti quanto sia faticoso mettersi al tavolo da disegno, trovare il modo giusto per raccontare una storia, studiare le migliori soluzioni grafiche possibili, il lettore quando si trova davanti agli occhi un fumetto di Van Sciver ha sempre la sensazione che sia stato scritto e disegnato in un batter d’occhio, per come scorre e fluisce con naturalezza.

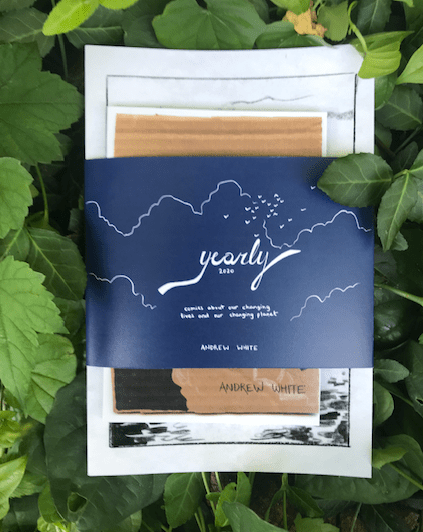

Gli abbonati Large riceveranno oltre a Boring un fumetto di Andrew White, Bloom #4. Si tratta di un curioso esperimento, ossia di una “cover” integrale di un albo di un altro autore, trovato da White tra i mucchi di arretrati che riempiono le fumetterie americane. Rintracciato l’autore originale (nel senso letterale del termine, non stiamo parlando di Alan Moore), White ha avuto il via libera e ha così deciso di ridisegnare da capo tutto il numero 4 di Bloom riscrivendo a mano persino la pagina delle lettere. Non ho ovviamente a disposizione il prototipo ma posso comunque dirvi che l’esperimento è senz’altro riuscito. L’albo di White vive di vita propria e persino la storia iniziale, terza puntata di una storia più lunga, letta per conto proprio ha una sua dimensione e anche un qualcosa di misterioso che la rende forse ancor più potente. L’altra metà dell’albo è invece occupata dalle autoconclusive Sounds e Air Bubbles: bellissima la prima, poetica come nello stile dello stesso White, ottima la seconda per come viene sviluppata graficamente in una griglia di 12 vignette.

Colgo l’occasione per segnalarvi che di Andrew White è disponibile anche il pack Yearly 2020, una raccolta di tre fumetti prodotti l’anno scorso dall’autore. Vi troviamo il fumetto/poesia Everything is Always, 94 pagine in brossura, disegnato sul cartone con tavole tendenti all’astrazione: “Do you get cold at night/Because I do/I get cold and I get scared/So come closer and tell me your secrets/(I’ll tell you mine)/Tell me what scares you most/Don’t look away/Nothing is beautiful and everything is always”. Su corde simili si muove lo spillato di 16 pagine This is an Empty Room sul rapporto tra spazio interno ed esterno, tra uomo e natura, disegnato su foto di foglie, alberi, foreste (People will tell you that important things are happening outside the room/But important things are happening inside the room too). Più narrativo invece Drowned River, brossurato di 80 pagine in bianco e nero che racconta la vita di una coppia dopo un’alluvione, tra l’adattamento a una nuova quotidianità e problemi di salute.

Tutti questi titoli sono disponibili anche per i non abbonati al Buyers Club e possono essere ordinati ai seguenti link:

Facciamo il punto su Kevin Huizenga/4

Prosegue il “punto” su Kevin Huizenga con una panoramica su Il fiume di notte, traduzione italiana via Coconino del volume The River at Night pubblicato da Drawn & Quarterly, a sua volta raccolta dei sei numeri della serie Ganges. Questi gli altri post dello speciale Huizenga: il primo sugli esordi dell’autore, il secondo sulle sue principali opere, il terzo sui temi della sua produzione. A risentirci prossimamente per il quinto e conclusivo articolo, che raccoglierà curiosità varie ed eventuali. Buona lettura.

Sabato pomeriggio, viali quasi deserti, tipici sobborghi americani. Un uomo cammina da solo, diretto in biblioteca. Pensa a quante volte ha percorso quella strada e vede se stesso nel passato fare lo stesso tragitto. Riflette sul tempo: il momento presente gli sembra eterno ma anche effimero, perché basta un attimo per farlo svanire. Raccoglie un giornale, ricorda com’era la sua vita un anno fa. Che cosa faceva? Dove andava? A cosa pensava? Alla fine decide di accelerare il passo perché la biblioteca sta per chiudere. Fine della storia. Nelle successive pagine de Il fiume di notte vedremo sempre lo stesso uomo, Glenn Ganges, osservare un ciclista che butta una cartaccia per terra, arrivare finalmente in biblioteca, farsi un caffè, leggere, chiacchierare con la moglie Wendy, andare alla ricerca della cartaccia gettata dal ciclista, riflettere sul significato della canzone She’s Leaving Home dei Beatles. E poi, alla fine del primo capitolo della storia, mettersi a letto accanto alla moglie e osservarla dormire, mentre lui inizia a vagare con la mente perché non riesce a prendere sonno.

Quanti fumetti raccontano eventi così quotidiani e ordinari? Pochi, direi. Siamo da sempre abituati a leggere di avventure straordinarie, esseri superpotenti, e – di recente – di fatti storici, di cronaca, di costume. Certo, c’è l’autobiografia, declinata da molti cartoonist come sguardo al proprio ombelico. Ma c’è spesso un’insistenza sull’autore/personaggio, sulla sua identità e sulle sue disavventure. Qui nemmeno quello, perché Glenn Ganges più che essere un alter ego di Kevin Huizenga è piuttosto un uomo qualunque. Anzi, una persona qualunque, dato che non si parla mai o quasi mai della sua sessualità, altrimenti questo fumetto sarebbe potuto diventare l’ennesima odissea del WASP egocentrico. Le opere di Kevin Huizenga, e Il fiume di notte in particolare, sono i fumetti che ci mostrano tutto ciò che gli altri fumetti abitualmente tralasciano. Gente che prende un caffè, che cerca di dormire, che legge seduta su una poltrona. Un personaggio che cammina per strada, al massimo va al funerale di un familiare e che soprattutto pensa, pensa e pensa, senza mai smettere. Che ha consapevolezza di se stesso. Vengo disegnato, dunque sono. Ma senza diventare il centro della narrazione, anzi: il protagonista qui è solo un mezzo per aprire la strada a riflessioni e digressioni sui massimi sistemi. Non ha una storia, né una personalità definita. Per cercare un’iperbole, potremmo definire Il fiume di notte come il fumetto che ha riservato al graphic novel il trattamento che la Marvel ha offerto al genere supereroistico. Se la Marvel negli anni ’60 aveva rappresentato l’umanità di supereroi con superproblemi, Huizenga qui porta alla luce la quotidianità del protagonista di un graphic novel: il suo dietro le quinte, con tutte le inevitabili derive metanarrative.

“Sono una persona molto razionale, rifletto di continuo e mi preoccupo sempre per tutti gli aspetti della mia vita – tranne che per i fumetti, che lascio che si sviluppino pian piano. Non cerco di indirizzarli verso qualcosa di predefinito, anzi, direi che li lascio andare. Mi sento come se fossi libero nei miei fumetti”. Questa frase di Huizenga è fondamentale per capire in toto la genesi e la natura de Il fiume di notte. Che nasce seriale, al pari di tanti altri fumetti dalla genesi decennale raccolti in volume nel corso di questi ultimi anni: Rusty Brown di Chris Ware, per esempio, o anche Clyde Fans di Seth. D’altronde la storia ha avuto una lunga vita editoriale, in cui l’Italia ha avuto una parte importante. Nata per la serie Ignatz diretta da Igort e coprodotta da Fantagraphics e Coconino, è stata pubblicata in doppia lingua per i primi due numeri, per poi proseguire solo in inglese nei numeri 3 e 4. Rimasta al palo dopo la chiusura di Ignatz, ha subito anche un momento di difficoltà dello stesso autore, che dopo il divorzio con la moglie si è trasferito da St. Louis a Minneapolis nel 2014 per iniziare la carriera di insegnante (di fumetto, ovviamente). I primi quattro numeri sono stati pubblicati tra il 2006 e il 2011, nel giro di cinque anni, cioè nello stesso lasso di tempo che intercorre tra il #4 e il #5, che uscirà soltanto nel 2016, autoprodotto dall’autore anche se distribuito nelle fumetterie da Fantagraphics. Del 2017 è la conclusione della storia con Ganges #6, ancora autoprodotto, mentre la raccolta in volume è uscita nel 2019 per Drawn and Quarterly, seguita dalla recente traduzione italiana per Coconino.

Si tratta dunque di un’opera che ha avuto oltre 10 anni di lavorazione: l’opera della vita, probabilmente, ma che all’inizio Huizenga non aveva concepito come tale, né strutturato per la raccolta in volume. Sono personalmente queste le opere che preferisco: perché non sembrano meccanismi perfetti ma lasciano appesi spunti, ne sviluppano di ulteriori, prendono forma una pagina dopo l’altra. Insomma, mostrano al lettore la loro stessa genesi, come un making of incluso nel prezzo. Il tema di Glenn Ganges che non riesce a dormire, infatti, è accennato alla fine del primo capitolo, ma non è centrale sin dall’inizio. Non ne troviamo traccia nel secondo capitolo, tutto dedicato ai videogiochi e in cui l’autore racconta attraverso il suo personaggio un pezzetto di autobiografia, e cioè di quando lavorava alla Xplane (qui ribattezzata Requestra). Ma dal capitolo 3 viene poi ripreso, fino a diventare il nocciolo della vicenda. Ma cosa passa per la testa di Glenn Ganges mentre cerca di prendere sonno? E di cosa parla Il fiume di notte? Beh, se ciò che ci viene mostrato è del tutto quotidiano e ordinario, i pensieri del protagonista sono tutt’altro. Non riguardano la spesa, il lavoro, o cose banali. Un tema importante è il tempo, che più dello stesso Glenn è il vero protagonista del libro, insieme alla percezione che noi abbiamo di esso: il tempo che ci si mette per prendere sonno, e quanto può sembrare lungo un solo minuto quando non si riesce a dormire, e quanto è invece insignificante in un’ottica universale. Ma di discorsi ce ne sono tanti altri, sul nostro posto nel mondo, sulla morte, sull’origine della terra. Glenn legge saggi filosofici inventati, come Metodo ed essere di Jean-Luc Heilegra (parodia di Essere e tempo di Heidegger), cercato e ritrovato con tanta fatica tra i vecchi libri per provare disperatamente ad annoiarsi e così – finalmente – dormire, e veri trattati di geologia che raccontano le teorie di James Hutton, a cui Huizenga riserva la sua abituale traduzione grafica. Le teorie di Hutton, affrontate nel quinto capitolo, sono centrali per la conclusione della storia: rappresentano quello sguardo all’universale che l’autore non tralascia mai, rapportandolo poi al suo particolare nel sesto capitolo, in cui il tempo è scomposto in “scatole da due minuti” che raccontano passato e presente del protagonista. Accanto a lui, sin dall’inizio, c’è sempre la moglie Wendy, che in questo volume è ben più che un personaggio di contorno o anche un semplice coprotagonista. Potrebbe essere perfino considerata la “vera” autrice de Il fiume di notte, visto che è una fumettista, intenta a disegnare la serie Fight or Run, che nella “nostra realtà” è un fumetto dello stesso Huizenga (pubblicato prima sull’antologia Blood Orange, poi in un albetto autonomo). Un accenno in tal senso c’è all’inizio del quinto capitolo: ma non vi dico altro, leggetelo e traete le vostre conclusioni.

Ricco di spunti e di temi diversi, Il fiume di notte poggia la sua unità non solo sul tema di Glenn Ganges che non riesce a dormire, ma anche sulla forma. Certo, tra un capitolo e l’altro sono passati degli anni a volte, e a livello estetico qualcosa cambia. Ma dal punto di vista formale le soluzioni adottate da Huizenga danno una notevole compattezza all’opera. Lo stesso autore ha spiegato in un’intervista del 2014 pubblicata online da The Comics Journal: “Quest’anno scrivere Ganges #5 è stato davvero strano. L’ho rimandato per anni perché in realtà non sapevo proprio come concludere la serie. Così mi sono seduto e ho riletto Ganges dal #1 al #4 e ho avuto questa curiosa sensazione di trovare nel mio lavoro degli elementi che non avevo mai notato prima. Mi è sembrato di capire delle cose che c’erano in questi fumetti che non sapevo di aver fatto consapevolmente. E così ho concluso che se mi concentravo sugli aspetti formali del mio lavoro potevo capire come portarlo avanti. Affronto i miei fumetti sempre con una sorta di logica in mente – pensando a ciò che ha senso dal punto di vista formale, cercando un equilibrio – e ho scoperto che se guardavo i numeri dall’1 al 4 e cercavo di comprendere cosa succedeva sul piano della forma, mi sembrava subito chiaro cosa dovevo fare dopo. Avevo già un po’ di idee in testa ma in questo modo ho finalmente capito la forma che quelle idee avrebbero dovuto prendere”. Questa dichiarazione è particolarmente importante perché ci permette di vedere l’opera di Huizenga da un punto di vista puramente estetico. Mettiamola insieme con quanto scriveva Sean T. Collins recensendo Ganges #4 sul sito di The Comics Journal: “Kevin Huizenga ha già affrontato l’incapacità di addormentarsi del suo protagonista, l’everyman Glenn Ganges, nel numero 3, riformulando i vagabondaggi della sua mente irrequieta come una serie di avventurose esplorazioni di ambienti – acqua, scarichi, alberi, le bolle e i balloons degli stessi fumetti – che renderebbe orgoglioso qualsiasi membro di Fort Thunder”. Ecco dunque che Il fiume di notte diventa un fumetto di esplorazione, non di ambienti o di uno spazio fisico appunto, ma dello spazio mentale e vitale del protagonista. Un protagonista che agisce pensando, perché la sua azione è esplorare i dungeon della mente, dove non trova altro che i suoi stessi pensieri. L’immagine ricorrente del corpo di Glenn steso a letto – la testa ovale con il naso a formare una protuberanza – si accompagna a un’altra immagine della sua mente che vaga mentre non riesce a prender sonno, rappresentata graficamente da un altro Glenn più piccolo. Questo Glenn/mente – se così vogliamo chiamarlo in opposizione al Glenn/corpo – si moltiplica all’infinito proprio nel sesto e ultimo capitolo, che inizia con una storia nella storia intitolata La galleria degli specchi della natura in cui i movimenti di questo esercito di Glenn superano ogni barriera formale, uscendo fuori dalle vignette e arrivando fino ai bordi delle pagine, in quella che è una delle sequenze più semplicemente belle – se non LA più bella – disegnata da Huizenga nella sua carriera.

E’ come se alla fine tutta la complessità crescente di questo fumetto venga riportata alla forma pura e semplice. E sulle forme ci sarebbe molto altro da dire, vista la ricorrenza di figure circolari in tutto Il fiume di notte se non in tutta l’opera di Huizenga (guardatevi le diverse copertine di Gloriana, con la rotonda luna rossa che rimanda al pallone da basket della storia in appendice, o anche il fumetto autoprodotto The Body of Work). Sull’argomento si è soffermato il fumettista Andrew White, che ha realizzato una fanzine su Il fiume di notte, poi riprodotta anche on line. Vi suggerisco di darci un’occhiata per ulteriori approfondimenti. E visto che ci siamo vi segnalo anche che nel suo Patreon Huizenga ha messo a disposizione i pdf di due fanzine intitolate Riverside Companion, con note e approfondimenti su Il fiume di notte.

Disponibile “But Is It… Comic Aht?” #3

Già da qualche giorno è disponibile nel negozio on line di Just Indie Comics il #3 di But Is It… Comic Aht?, rivista sul fumetto pubblicata da Domino Books e curata dal patron Austin English. Più ricco del solito – ben 88 pagine – questo terzo numero è una lettura imprescindibile per chi ama il fumetto e tutto ciò che ruota intorno a esso. Tre sono le colonne portanti del magazine: una lunga intervista a Mary Fleener condotta da Tim Goodyear, un altrettanto interessante dialogo tra English e il Doug Allen autore della striscia cult Steven (che meriterebbe al più presto una riedizione in volume), un approfondimento sulla distribuzione del fumetto alternativo che guarda al passato (con la ristampa di un’intervista a Dylan Williams di Sparkplug Comics, prematuramente scomparso nel 2011) e al presente (con un dialogo tra lo stesso English, deus ex machina della distro Domino Books, e John Porcellino nelle vesti di Spit and a Half). Collegato a quest’ultimo punto, e in particolare alla figura di Dylan Williams, è uno special dedicato al collettivo Puppy Toss attivo a San Francisco negli anni ’90.

Ma i contenuti non finiscono qua, come potete vedere dal sommario qui sotto. Tra le altre cose cito un bell’articolo della cartoonist Ariel Cooper intitolato But Am I A Comics Artist? e alcuni fumetti brevi, tra cui spiccano una storia della casa editrice PictureBox realizzata da Matthew Thurber e l’eccellente Nightlife di Andrea Lukic, altra presenza fissa della distro Domino. Per ordinare But Is It… Comic Aht? #3 potete cliccare qui.