Facciamo il punto su Kevin Huizenga/2

Continua il “punto” su Kevin Huizenga con un post che riassume brevemente le opere fondamentali della bibliografia dell’autore. Tralascerò per ora Il fiume di notte, che sarà oggetto di un pezzo tutto suo. Se l’avete persa potete leggere qui la prima parte di questo speciale. Via!

Gloriana – Ci eravamo lasciati qualche giorno fa parlando di Supermonster. Proprio sul quattordicesimo e ultimo numero della serie – datato 2001 – viene pubblicata Gloriana, la prima storia lunga di Huizenga e quella che definisce il suo inconfondibile stile. Sono passati pochi mesi da Supermonster #13 ma tra i due mini-comic c’è un abisso creativo. Se il numero precedente mostrava un autore ancora alla ricerca della sua voce, questo fa conoscere al mondo un cartoonist maturo, capace di arrivare al capolavoro a soli 24 anni. Sicuramente in questo cambiamento hanno avuto una grossa influenza, almeno da un punto di vista estetico, le strip che Huizenga leggeva in quel periodo, da Gasoline Alley a Thimble Theatre passando per Krazy Kat. La linea che prima era grezza e indecisa si è fatta sottile ed elegante. I dialoghi non alternano più balloon classici e totale assenza degli stessi ma vengono rappresentati costantemente con nuvolette rette da una sottile linea tremolante, quasi invisibile (alla Gasoline Alley, appunto). Anche nei contenuti possiamo notare un notevole passo in avanti, sollecitato con tutta probabilità dalla lettura dei fumetti di Chris Ware, già rielaborati in chiave del tutto originale. L’importanza di Gloriana è rafforzata dalla definitiva centralità del personaggio di Glenn Ganges, everyman alla Charlie Brown con una certa somiglianza con il Flakey Foont di Crumb e al tempo stesso alter ego utilizzato da Huizenga per abbandonare l’autobiografia pura e abbracciare una narrazione più complessa. Glenn assomiglia solo in parte al suo creatore, perché se da una parte ne riflette vicende personali, passioni e interessi, dall’altra se ne differenzia in alcuni aspetti fondamentali (non è un fumettista, tanto per fare un esempio). La storia, organizzata in capitoli più o meno lunghi che formano un discorso unico, si sviluppa in modo tutt’altro che lineare, con una scansione che segue un filo logico piuttosto che la mera cronologia. Per lunghi tratti siamo spettatori della vita di un uomo qualunque, che ritorna a casa dopo aver fatto la spesa, parla con la moglie incinta, assiste alla nascita del figlio, vive da solo (è il passato? oppure ha immaginato moglie e figlio?), chiacchiera al telefono, va in biblioteca. Nel frattempo, accanto alle piccole cose quotidiane, si muovono i grandi fenomeni della natura. Mentre è in biblioteca Glenn assiste al tramonto e da lì prendono forma una serie di vignette che rappresentano le sensazioni del protagonista di fronte al calar del sole, con tanto di paginone apribile al centro dell’albo a mostrare questa gigantesca tavola.

Nella parte finale c’è invece il tema della contrapposizione tra religione e scienza, tra irrazionale e razionale. I vicini stanno guardando una strana luna rossa pensando che sia un segno di Dio, e Glenn gli dà la spiegazione scientifica del fenomeno, aprendo la prima delle lunghe digressioni teoriche della bibliografia di Huizenga. Ad accompagnarla non ci sono più disegni in libertà ma veri e propri diagrammi. Si completa così la reazione ai fenomeni della natura – che siano rappresentati dal tramonto o dalla luna rossa – sotto i diversi aspetti dell’esperienza umana: percettivo ed emotivo (Glenn in biblioteca), religioso (i vicini), scientifico (ancora Glenn). Dopo Supermonster #14, questa storia è stata ristampata in una versione leggermente modificata dall’autore in Or Else #2 (2005) e nel volume Gloriana (2012), entrambi pubblicati da Drawn & Quarterly.

Maledizioni – Raccolta uscita nel 2006 sia per Drawn & Quarterly (con il titolo Curses) che per Coconino, Maledizioni mette insieme cinque storie con protagonista Glenn Ganges. La prima è Green Tea (2002), tratta dall’omonimo racconto di Le Fanu e pubblicata originariamente su Orchid, volumetto che conteneva adattamenti a fumetti di storie della letteratura vittoriana, a cura di Ben Catmull e Dylan Williams ed edito da Sparkplug Comics. La vicenda di un prete ossessionato dalla visione di una scimmia viene inserita da Huizenga all’interno di una cornice con protagonista Glenn Ganges. Seguono le tre storie realizzate per Drawn and Quarterly Showcase #1 (2003), tra cui spicca un altro adattamento, ossia 28th Street, una versione della fiaba dell’orco con le penne riletta da Italo Calvino in Fiabe italiane e in cui il protagonista va a caccia della penna “magica” non per guarire qualcuno ma per favorire la fertilità sua e della moglie. Il volume si chiude con l’unica storia a colori del lotto, Jeepers Jacobs, vista su Kramers Ergot #5 (2005) e con protagonista un professore di teologia. Il volume è la summa del fumetto di Huizenga, un flusso di parole e immagini libero da ogni imposizione, in cui si alternano temi, generi, registri, tecniche narrative. Green Tea e 28th Street sono tra gli apici raggiunti dall’autore, due dei suoi pezzi migliori di sempre. Sono invece meno entusiasta di Jeepers Jacobs, che ha delle trovate paradossali divertenti (Glenn Ganges visto come miscredente al pari di Hitler, Bin Laden, Giuda e Bertrand Russel, tanto per dirne una) ma che è più ordinaria ed eccessivamente pedante in alcuni passaggi teologico-filosofici.

The Wild Kingdom – Detto che le TRE opere fondamentali per conoscere Huizenga sono Gloriana, Maledizioni e Il fiume di notte, è impossibile non citare in questa sede anche The Wild Kingdom, forse il suo libro più criptico, quello che più degli altri avanza per suggestioni e spunti, come se stessimo ascoltando una suite o anche un lungo pezzo post-rock, con i suoi momenti di quiete e le esplosioni, i leitmotiv, le pause, le digressioni. Non ci troviamo di fronte a una narrazione tradizionale nel senso del termine, anzi, The Wild Kingdom è a tutti gli effetti un saggio. Lunghe sequenze mute si alternano ad approfondite riflessioni del tutto prive di immagini, come nel caso dei brani tratti da La vita delle api dello scrittore belga Maurice Maeterlinck, premio Nobel per la letteratura nel 1911. Soprattutto nella prima parte Huizenga cerca l’improvvisazione, si lascia andare al flusso dei pensieri e del disegno, all’associazione d’idee. Gli stacchi tra una vignetta e l’altra sono spesso netti, ed è il lettore che ha il compito di riempire gli spazi. In alcune tavole lo stile è meno ricercato del solito, con linee corpose e pochi dettagli. Il tema dei diversi capitoli che compongono The Wild Kingdom è la natura e l’impatto che l’uomo ha su di essa. Ma l’accento non è tanto sull’inquinamento o sulle crudeltà che gli esseri umani infliggono al regno animale (e vegetale), quanto sulla limitatezza dell’uomo stesso. Huizenga sembra ricordarci in queste pagine che se a noi sembrano piccoli e insignificanti gli animali e le piante, ancor più piccoli siamo noi esseri umani davanti al corso della natura e all’immensità del cosmo. E a rimetterci in riga c’è un finale apocalittico, in cui il “regno selvaggio” si prende la sua involontaria ma spietata rivincita. Una prima versione del fumetto è stata pubblicata in Supermonster #12 (2001). La versione estesa, come la conosciamo oggi, è uscita prima su Or Else #4 (2006) e poi nel volume cartonato The Wild Kingdom (2010), entrambi editi da Drawn & Quarterly.

Or Else – Con Supermonster, di cui ho già parlato, e Ganges, di cui parlerò dato che è stata in gran parte raccolta ne Il fiume di notte, Or Else è l’altra serie fondamentale quando parliamo di Kevin Huizenga. Si tratta di cinque comic book di diverso formato pubblicati da Drawn & Quarterly tra il 2004 e il 2008 con l’intento di riproporre alcune storie difficilmente reperibili dell’autore, in buona parte ritoccate e rivisitate, insieme a materiale inedito. Or Else #1 contiene una nuova versione di NST’04 da Supermonster #11, Chan Woo Kim leggermente modificata rispetto a Supermonster #9, l’inedita Jeezoh e una tavola della serie muta Fight Or Run, che aveva debuttato sull’antologia Blood Orange di Fantagraphics. Or Else #2 è la riproposta, con qualche leggera correzione, di Gloriana da Supermonster #14. Il #3 mette insieme March 6, 1999 e Al and Gertrude da Supermonster #12, Phone Story #4 e I Stand Up for Zen da Supermonster #13, più l’inedita A Short Stroll tratta dai diari di Kafka. Come già detto sopra Or Else #4 è la versione estesa di The Wild Kingdom, mentre il #5 è il primo con materiale totalmente inedito, tra cui spicca la prima parte di Rumbling, adattamento di una delle storie di Centuria dell’italiano Giorgio Manganelli. Nonostante i piani ambiziosi di Huizenga (nell’ultima pagina dell’albo c’era il sommario dei successivi numeri di Or Else fino al… 24), il #5 rimarrà l’ultimo. Per gli aficionados segnalo che la prima parte di Rumbling è stata riproposta dall’autore in un albetto autoprodotto stampato su carta verde. La storia ha avuto anche un seguito, prima con Rumbling #2 e poi in appendice a Ganges #6. E per la precisione vi segnalo che Huizenga ha inaugurato nel 2018 una nuova serie spillata e di grande formato, di cui è uscito finora solo il #1. Autoprodotta ma distribuita nel circuito delle fumetterie da Drawn & Quarterly, Fielder è in un colpo solo l’erede di Or Else e Ganges.

Facciamo il punto su Kevin Huizenga/1

La pubblicazione italiana di The River at Night per Coconino Press (Il fiume di notte, 216 pagine, 27€) mi dà l’occasione per fare il punto su Kevin Huizenga. In realtà stavo pensando da un bel po’ di tracciare un profilo di questo autore, a me caro innanzitutto per la qualità dei suoi fumetti, ma anche perché lo seguo praticamente dagli esordi, ossia dai tempi di Supermonster, il suo primo mini-comic autoprodotto. Ma anno dopo anno l’idea di scrivere un articolo approfondito su di lui è sembrata sempre più complessa, vista la mole di lavoro che ha prodotto, le diverse versioni esistenti delle sue storie, le collaborazioni ad antologie e riviste, i numerosi e complessi spunti offerti dalla sua opera. Insomma, se io lavorassi a Just Indie Comics nella vita non avrei problemi a mettermi lì e dedicare mesi all’analisi dei fumetti di Kevin Huizenga, ma dato che non è così che mi guadagno da vivere e che anzi, non solo nessuno mi paga per scrivere questa roba qua, ma sono addirittura io a pagare (il dominio e il server, almeno), e che oltretutto non ho nessuna particolare qualifica per scrivere di fumetti se non il fatto di essermi conferito da solo l’autorità di farlo, insomma, per tutti questi e anche altri motivi facciamo il punto su Huizenga così come viene, un po’ a casaccio. Anche perché per scrivere queste righe nemmeno mi sono riletto tutto tutto, che se mi metto a ripassare tutti i suoi fumetti, tutte le sue interviste, tutte le sue collaborazioni addio, rischio di morire prima. Quindi ok, cerchiamo di inquadrare l’autore senza troppe smancerie citando almeno le sue opere principali. Non mi perderò troppo nelle descrizioni, dandovi piuttosto riferimenti, spunti e qualche opinione. Anche perché le descrizioni hanno rotto, meglio leggersi i fumetti piuttosto che le descrizioni degli altri, che poi il più delle volte si riducono ai soliti dieci aggettivi (delicato, inquietante, bizzarro ecc. ecc.). E io ho da tempo dichiarato guerra agli aggettivi (pur essendone spesso vittima, ahimè).

In questo primo post darò un’occhiata agli inizi della carriera di Huizenga. Nel prossimo cercherò invece di darvi una piccola guida alle sue opere principali. Nel terzo cercherò di sintetizzare – cosa piuttosto complicata – i temi fondamentali dei suoi fumetti. Nel quarto parlerò invece de Il fiume di notte. In un quinto post raccoglierò note e curiosità. Saranno tutti flash, brevi excursus su un autore che meriterebbe un libro piuttosto che le mie poche e scombinate parole. Ma accontentiamoci, su.

Il mio primo fumetto di Kevin Huizenga è Supermonster #10, datato 1999. Ricordo chiaramente di averlo comprato sul sito Uss Catastrophe, lanciato proprio in quell’anno sotto forma di blog da Ted May e Warren Craghead per presentare il loro lavoro e quello di amici e cartoonist affini. Il negozio partirà qualche tempo dopo, curato proprio da Huizenga e successivamente da Dan Zettwoch, e probabilmente anche io ordinai quel Supermonster non al momento dell’uscita ma successivamente, forse nel 2002, dato che mi ritrovo anche Supermonster #13 e Supermonster #14, nonché il #3 dell’antologia autoprodotta Impossible. Tutta roba stampata tra il 1999 e il 2002, appunto. Certo, questo non spiega perché non ho Supermonster #11 e #12. Forse erano esauriti? E chi lo sa. Fatto sta che questi primi numeri di Supermonster sono perfetti per dare qualche cenno biografico sull’autore. Ci aggiungerei anche Walkin’ da Supermonster #7, che si poteva leggere gratis su Uss Catastrophe (insieme ad altre storie più o meno dello stesso periodo) e che con il noto trucchetto di viaggiare nel passato di internet potete riscoprire qui. Vi ritroviamo lo stesso Huizenga che dopo aver trascorso la notte in una nuova casa cammina per i sobborghi. La passione per la natura, che poi diventerà passione per la scienza in grado di spiegare i meccanismi della natura, è già evidente per come il nostro si concentra su piante e giardini. E poi casette, strade, pali e cavi della luce, animali, in un fumetto dominato dalla contemplazione della realtà circostante, in cui succede poco, anzi niente. O forse tutto, dato che nelle ultime tavole il panorama viene disturbato da una sorta di rumore grafico finendo per diventare astratto e alla fine l’autore/protagonista si identifica con un bambino che gioca in un parco, anticipando modalità espressive e temi – soprattutto il dualismo tra particolare e universale – tipici di tutta la sua opera. Se non sbaglio con le date, l’ambientazione dovrebbe essere a Grand Rapids nel Michigan, dove Huizenga, classe 1977, si era trasferito per studiare al college dopo essere cresciuto a South Holland, un sobborgo di Chicago popolato soprattutto dai discendenti degli immigrati olandesi e situato nella zona di confine tra Illinois e Indiana (per gli amici Illiana). Walkin’ è ambientato nella tarda estate del 1997 ed è datato 1998. E non è niente male per un 21 enne, anzi.

A un certo punto di Walkin’ si legge: “Didn’t go to church this morning”. Essì, il giovane Huizenga era religioso e in effetti il college di Grand Rapids dove studiava filosofia e – in un secondo momento – arte era una scuola cristiana. La sua formazione è infatti tutt’altro che alternativa. “Ho iniziato ben lontano dalla cultura DIY o punk – racconta in un’intervista rilasciata a The Comics Journal nel 2014 – in un sobborgo abbastanza tradizionale e cristiano. Ero ancora troppo spaventato e mi sentivo come il tipico bravo ragazzo cristiano, tanto che pensavo di non poter avere a che fare con i tipi punk o con gli artisti. Stavo in un territorio di mezzo, e ancora mi sento così, in un certo senso”. Il retroterra religioso era così importante che Huizenga meditava addirittura di farsi prete. “Penso che mi attirasse l’idea di scrivere prediche ogni settimana – racconta nella stessa intervista – come se fossero una specie di sfogo creativo. Ma poi realizzai che non ero tagliato per quella vita, anche se ero ancora molto serio e convinto a proposito della mia fede cristiana al tempo”. Che questa idea fosse reale nella testa del giovane Kevin e tra i suoi familiari è testimoniato da Supermonster #10, sottotitolato Like Pure Being, che nel suo piccolo formato 14×11 cm scarsi e una copertina che è ancora cartolina dei tipici sobborghi USA adatta una lettera della nonna dell’autore. “Kevin I really think you should go to the Seminary – leggiamo – I think you’d make a good preacher. There is a real shortage of preachers in the denomination. We need them”. Ma, come già sappiamo, i piani della nonna di Kevin verranno rovinati, dato che il nostro dedicherà la sua vita ai fumetti più che a Cristo & Co.

Saltiamo a questo punto a Supermonster #13. All’interno vi troviamo I Stand Up for Zen, in cui l’autore/protagonista è ancora a Grand Rapids, colto subito dopo la fine del college, mentre lavora nel settore marketing di un distributore di oggettistica. E infatti tutta la storia è incentrata sulla sua riluttanza a definire un dozzinale braccialetto con la descrizione fornitagli dai suoi capi, ossia “fashionably zen”. Tra la realizzazione del fumetto e la pubblicazione dell’albo Huizenga lascia Grand Rapids per trasferirsi a St. Louis nel Missouri, dove grazie al collega fumettista Ted May aveva trovato lavoro come designer presso la Xplane, una “visual thinking company” specializzata nel creare rappresentazioni grafiche di vari prodotti (soprattutto software). “I moved to St. Louis this summer and everything was new and blowing my mind” leggiamo infatti a pag. 1 del mini. Siamo nel 2000 per la precisione, e Huizenga si trova molto bene a St. Louis, tanto che ci rimarrà per 15 anni. A lavoro incontra la sua futura (ma ormai ex) moglie, e nel tempo libero inizia la sua prima storia lunga, intitolata Gloriana, che occupa tutto il #14 di Supermonster, l’ultimo della serie, e che ha come protagonista non più lo stesso autore ma il personaggio/alter ego che lo accompagna ancora oggi, Glenn Ganges. Ma di Gloriana, e delle altre opere fondamentali della bibliografia di Kevin Huizenga, parlerò nel prossimo post.

Mettere il corpo sulla pagina/2

Si conclude il saggio di Alessio Trabacchini tratto da Prendere posizione. Il corpo sulla pagina, catalogo del festival BilBOlbul 2020 che è possibile acquistare a questo link. Qui trovate invece la prima parte dell’articolo. Buona lettura.

Costruire, distruggere, sognare

La centralità della presenza corporea, l’utilizzo autoterapeutico della narrazione disegnata e un esempio particolarmente consapevole ed efficace dell’uso della self-deprecation come strumento di affermazione di sé. Queste caratteristiche distinguono l’opera di Kominsky-Crumb da quella di molte tra le iniziali compagne di strada, dove la questione del corpo viene nondimeno consapevolmente affrontata, ma con diversi esiti. Le eroine disegnate da Trina Robbins (analogamente a quelle reali da lei studiate) hanno l’obiettivo di riposizionare le donne sul piano del fumetto. Si tratta per lei di lavorare su figure tipiche, rinnovare i miti. Più che distruggere gli stereotipi, l’intenzione sembra quella di farli slittare verso archetipi utili a un percorso di emancipazione.

Melinda Gebbie (1937-), per fare un altro esempio, condivide alla base il programma di Robbins per un rinnovamento della figura femminile in chiave mitica, ma ne sposta il campo dalla luce piena della collega a un territorio di lampi e tenebre, il campo di un desiderio incontrollato e di un disordine famelico. Il corpo ritorna con prepotenza, mentre in Robbins appare come depurato, ma l’intento dell’apollinea Robbins e della dionisiaca Gebbie rimane la creazione di modelli femminili forti, che attacchino frontalmente la tradizione patriarcale del fumetto. La via di Kominsky-Crumb è inizialmente marginale e marginalizzata – a chi può interessare la vita privata di una ragazza qualsiasi, per di più mostrata in quel modo? – , ma diventerà la strada maestra del graphic novel e, in generale, del fumetto non seriale.

Già nella generazione immediatamente successiva, diverse autrici seguono la direzione tracciata da AKC, come Dori Seda (1951-1988), giunta al fumetto dalla pittura e dalla scultura. Nel suo caso, è il gesticolare ampio e disarmonico della protagonista che scuote uno stile grafico piuttosto tradizionale, con i contorni definiti, le ombre portate e un realismo mimetico solidale con la sintesi del cartoon. Il gesto caricato dona qui la misura emotiva del fumetto, ma diventa anche spesso il principio ordinatore della tavola, che sembra assemblarsi attorno ai movimenti della protagonista, sempre in scena. In altre parole, è il corpo che regola (non subisce) caoticamente lo spazio. Sincera provocazione e divertimento esibizionistico che nelle ultime storie assumeranno una direzione chiaramente politica, dove la sincerità risiede in una disponibilità dialogica verso il lettore, disponibilità che si manifesta nelle parole, ma che comincia proprio nel disegno. Qui, il mimetismo dettagliato di Seda si allontana dalla brutalità grafica di Kominsky-Crumb come dal grottesco armonico e rifinito di Crumb per affidarsi a un gesticolare inquieto, sempre in sovraccarico di energia vitale e autodistruttiva: la conquista dello spazio come guerra e come gioco.

Phoebe Gloeckner (1960-) arriva al fumetto molto presto, negli anni della sua traumatica adolescenza. Contemporaneamente, si dedica all’illustrazione medica, che diventa nelle sue mani un esercizio di crudeltà grafica praticato sulla forma e le funzioni del corpo, specificatamente femminile. Nelle illustrazioni per La mostra delle atrocità di James Ballard (RE/Search, 1990), la presunta asetticità dei corpi in sezione accoglie azioni di natura sessuale: erotismo disturbante e ironia freddissima che si accompagnano bene alle suggestioni ballardiane, ma spingono oltre. L’Autoritratto con pemphigus vulgaris (1987) che apre Vita da bambina, esposizione dei traumi vissuti durante l’infanzia e l’adolescenza, vale come prefazione. Porta in collisione i due sguardi oggettificanti sul corpo femminile – dell’arte e della scienza – dirigendo l’attenzione, con un close-up della pustola, sul disgusto. E, mentre mima gli occhi chiusi, se ne prende gioco con un ambiguo sorriso che confonde il dolore con l’ironia.

La malattia è il mezzo della rivolta, e Phoebe Gloeckner ha definito la pratica autobiografica da lei utilizzata come un processo di autodistruzione, contestando l’identificazione con il suo alter-ego Minnie e descrivendolo piuttosto come un processo di sostituzione: “The process is destructive – I must die so that Minnie can live”. La cura (attraverso l’arte) e il sacrificio (per l’arte?) si trovano così in sovrapposizione, mettendo in dubbio la funzione salvifica del racconto sul piano narrativo, ma soprattutto su quello visuale, dove la deformazione cartoonesca innestata su un illusionismo quasi fotografico, la focalizzazione oscillante e l’alterazione delle proporzioni rendono incerta la mappatura del corpo e disorientano lo sguardo e la lettura. L’autobiografia disegnata prenderà, in generale, altre e più comode direzioni.

Nell’opera della canadese Julie Doucet (1965-), una delle fondamentali figure-ponte tra l’eredità dell’underground e l’attuale dominio dell’autofiction, si fondono suggestioni americane e francofone. Nella serie di albi Dirty Plotte, che raccoglie le sue storie dal 1988 al 1998, Doucet mescola comicità e angoscia, volgarità ostentata e una malinconia sottile che avvolge le cose. Anche in questo caso un’influenza crumbiana può sembrare evidente, tanto da portare la storiografia (che spesso nasconde una sorta di criptomaschilismo dietro il nazionalismo palese) a oscurarne altre non meno limpide e chiarificatrici, come, per citarne una, le visioni della francese Nicole Claveloux. In ogni caso, al di là delle fonti d’ispirazione, il percorso di Doucet dalle prime autoproduzioni fino al proclamato abbandono del fumetto – dunque tra la fine degli anni Ottanta e i primi Duemila – ha portato il linguaggio in territori inesplorati. Il suo approccio al racconto di sé – mosaico di intimismo, provocazione, onirismo e fantasticheria – offre una mappatura del corpo e delle sue opzioni profonda e articolata (per approfondire: Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt, Uncivilized Books, 2018).

Generalizzando un po’ brutalmente, l’autobiografia confessionale può essere orientata dalla ricerca dell’identità o dall’affermazione del desiderio: l’una definisce l’altro o viceversa. Doucet sembra scegliere la seconda opzione: Julie attraversa il quotidiano, l’onirico e il simbolico venendo volta per volta ridefinita dal contesto e dalle sue azioni, il genere e il sesso vengono continuamente messi in questione, con l’alter ego disegnato dell’autrice che sperimenta a più riprese l’opportunità di avere un pene, oppure si diverte a scompigliare gli stereotipi della mascolinità. Ma è anche il piano della realtà a essere instabile: uno spazio sporco e rigoglioso, ora confortevole ora carico di minacce inquietanti, brulicante di oggetti pronti a prendere vita.

L’intimità che nasce dal contatto con la mente della protagonista, illuminata anche negli angoli che di solito si preferisce lasciare in ombra, convive con la cruda rappresentazione di una violenza che aleggia tra le cose e incombe sui corpi, sul suo. Un corpo che, a cominciare dal piacere di disegnarsi, reagisce e desidera. Ma la manifestazione del desiderio non è l’autogratificazione crumbiana, non è un gioco neutro della fantasia: è la battaglia quotidiana per la conquista della propria agentività, è una performance che si mette in scena pagina dopo pagina dentro e contro le condizioni sociali avverse. In questa incarnazione dell’autofiction disegnata, il corpo è un insieme di abilità, non ha confini precisi, è fragile e malleabile allo stesso tempo, e ogni sua parte – come ogni parte dello spazio che lo circonda – è suscettibile di rivolta.

Decorare, curare, mutare

Kominsky-Crumb, qui eletta a ideale capostipite, Gloeckner, Seda e Doucet si sono trovate nella necessità di inventare i modi per rappresentarsi e per rappresentare le donne nei fumetti. Le loro scelte – che comportano anche una ridefinizione dei concetti di bellezza, espressività corporea, presenza nello spazio – risultano ancora vitali e, soprattutto nel caso di Doucet, hanno influenzato generazioni di autrici e autori. Tuttavia, nel recente affermarsi dell’autobiografismo, si è visto con quanta facilità la rappresentazione si ricodifichi e lo stereotipo si riaffacci, così come la narrazione tenda a riadagiarsi nel convenzionale e nel consolatorio.

Ma infrangere le convenzioni e riportare il disegno alla propria originaria corporeità – sia liberandone l’istinto come Kominsky-Crumb o attraverso una più meditata strategia come Gloeckner – non è certo la sola via percorribile. C’è ad esempio quella di Lynda Barry (1956-), che, al pari di Chris Ware per quanto nettamente meno celebrata, esplora le forme e le funzioni della memoria nella narrativa disegnata. Barry ricostruisce il passato attraverso i suoi detriti in un gesto, reale e simbolico, di risarcimento della perdita e del dolore. Nella densità visiva di One! Hundred! Demons!, forse il suo libro più celebre, l’autorappresentazione è estroflessa verso gli oggetti, sparsa tra le cose: non può essere contenuta dal corpo, ma vive nella cura con cui sono dislocate le cose che tocca e ricorda.

O ancora, agli antipodi della brutalità espressiva di Kominsky-Crumb, c’è la tensione decorativa di Geneviève Castrée (1981-2016), disegnatrice e musicista, discendenza diretta della connazionale Julie Doucet. Castrée decora il segno nelle storie brevi – fatte di pause, ellissi, rime visive – e anche nell’autobiografico Susceptible, storia della sua crescita al fianco della madre dipendente dall’alcol e dalle droghe. E “decorazione” sembra il termine più adatto anche se poggia sul gradino più basso nella gerarchia delle arti occidentali, come qualcosa di alieno alla struttura e all’ipotetica essenza di un oggetto. La parola non indica qui l’orpello ornamentale, ma un consapevole e articolato atto di risignificazione del trauma. Anche se si pone il compito di curare le ferite del passato, l’autobiografismo di Castrée è coniugato al presente: privo di nostalgie, condanne o assoluzioni, procede con lo stupore dell’infanzia che racconta e punta a liberarsi del suo peso. Ma è prima il disegno che dà linfa alla storia, con le figure umane racchiuse da una linea netta, i gesti un po’ scomodi, marionette in cerca di una loro armonia. La linea vale come strumento di comprensione, nel senso che racchiude e aspira alla chiarezza, secondo la lezione di Hergé, e a una ricerca di bellezza nuova e da condividere. La stessa volontà coinvolge corpi, spazi e lettering: una calligrafia sottile che, come un parlare sottovoce, costringe il lettore ad avvicinarsi.

Ridefinire la bellezza e rivendicare la bellezza appaiono questioni sempre più centrali. Particolarmente emblematico è il caso della statunitense Tara Booth (1988-), artista che spazia dalla pittura al fumetto fino alla creazione di pattern da indossare e che dichiara programmaticamente l’intenzione terapeutica della sua creatività. L’autrice disegna se stessa ostentando una canonica bruttezza: sproporzionate le membra, goffe le posture, deformati i tratti del volto, mentre nelle storie, brevi tranches de vie, intimismo, comico e disagio quotidiano procedono abbracciati. Ma l’effetto è opposto, con la composizione e la vitalità del tratto che, al di là dell’evidente autoironia nel raccontare le angosce personali, comunicano vera gioia visiva e partecipazione. Soprattutto nel colore, Booth esalta le qualità terapeutiche della decorazione, riscontrabili nei risultati come nel processo: pattern costruiti strato dopo strato alla ricerca della giusta, singolarmente armonica, combinazione di forme e di toni.

Si può andare oltre. Lisa Hanawalt (1983-), autrice celebre se non altro per la collaborazione alla serie Bojack Horseman, ha portato ad un nuovo livello la tradizione zoomorfista del fumetto, facendone il campo di un’incessante oscillazione dell’identità. Nelle sue pagine – che slittano secondo necessità dal fumetto al racconto illustrato, dal fantastico puro al diarismo diretto – la trasmutazione fisica o nei comportamenti dall’umano all’animale si accompagna all’instabilità dello stile, in perenne fibrillazione tra il realismo e l’astratto. Per certi artisti l’ossessione è la sostanza dello stile, qualcosa di stabile che segna i confini della loro lingua e gli dà sapore e direzione. Per Hanawalt, il principio ordinatore è un interesse di tipo feticistico che si concentra sempre sul particolare – si tratti di storie, reportage, divagazioni, illustrazioni – assecondando, per parafrasare il titolo di una sua raccolta, uno sguardo sporco e scemo.

È, alla base, una ricerca del piacere, libera e non per questo meno attenta e politicamente responsabile. E la figura dell’autrice? Quando le capita di disegnare se stessa, Hanawalt lo fa sempre in maniera diversa, senza una sintesi, quasi con informale disinteresse, a meno che non scatti l’identificazione equina, la sua ossessione primaria: “dagli otto ai quattordici anni sono stata un cavallo”, “I cavalli sono il mio interesse principale”. Ma la sua non è una proiezione né una maschera o una metafora. è l’impronta del desiderio, come se Hanawalt volesse essere un cavallo.

Nel fumetto contemporaneo, più facilmente al di fuori dell’area del graphic novel, le modalità di rappresentazione del corpo finalmente sono esplose. Cadono, in particolare gli scarni ma rigidi codici che costringevano nello stereotipo i corpi delle donne, ma anche gli schemi di una rappresentazione binaria del sesso/genere. Nell’interzona dove convivono realismo e astrazione, il disegno è lo strumento perfetto per scompaginare i dualismi e, se ogni rottura del codice si presta a essere codificata, si crea lo spazio per nuove rotture.

La carrellata di autrici successive all’esperienza pionieristica di Aline Kominsky-Crumb vuole rendere conto di alcune di queste rotture e di un’epoca in cui ci si interroga in profondità sulle modalità della sua rappresentazione, sulle sue radici culturali e discriminanti, sulle sue conseguenze politiche ed esistenziali. La domanda non dovrebbe però riguardare il modo in cui si “devono” rappresentare i corpi sulla base di nuove e più inclusive categorie, anticamera di nuovi stereotipi, ma i modi in cui si “possono” rappresentare i corpi per impedirne la codifica, per aprire spazi sempre nuovi al nostro sguardo.

Alla domanda sulle influenze nel suo modo di disegnare le donne, Lale Westvind, geniale creatrice di mondi futuri e possibili, risponde: “Disegno le donne nel modo in cui vorrei fossero state disegnate nei fumetti quando ero bambina. Ero così invidiosa del modo in cui erano disegnati gli uomini. […] Soprattutto, forse perché sono più androgini, amavo i personaggi che avevano una testa di animale. Vedi, se hanno una testa di animale non sono ovviamente maschi o femmine” (Brian Nicholson, This Amazing Mechanism She Can Control With Her Mind: An Interview with Lale Westvind, tcj.com, agosto 2020).

Postilla

L’area geografica a cui si è fatto riferimento è limitata, con rare eccezioni, all’America del Nord. È stata certamente la scelta più facile, considerata la ricchezza del materiale disponibile, e forse la più adatta per cominciare a muoversi in un campo ancora poco esplorato. Bisogna nondimeno guardare altrove e, soprattutto con occhi diversi. Anche se autrici e lettrici si sono moltiplicate, il graphic novel “non-maschile” corre più di un rischio di essere ridotto a genere (letterario) a sé stante, confinato nella sua riserva… L’organizzazione della cultura, sovrapposta a quella della produzione, impedisce alle differenze di manifestarsi come dinamica vitale di possibilità volta per volta realizzate, servendosene invece come ulteriore occasione per diversificare i prodotti, costruire schemi, apporre etichette.

Bibliografia

– Tara Booth, How to Be Alive, Retrofit Comics, 2017

– Geneviève Castrée, Susceptible, Drawn & Quarterly, 2012

– Julie Doucet, Dirty Plotte: The Complete Julie Doucet, Drawn & Quarterly, 2018

– Phoebe Gloeckner, A Child’s Life and Other Stories, Frog Books, 1998 (ed. it. Vita da bambina, Topolin Edizioni, 1999 e Fernandel, 2007)

– Lisa Hanawalt, My Dirty Dumb Eyes, Drawn & Quarterly, 2013

– Aline Kominsky-Crumb, Love That Bunch, Fantagraphics, 1990 e Drawn & Quarterly, 2018

– Trina Robbins (a cura di), The Complete Wimmen’s Comix, Fantagraphics, 2016

– Dori Seda, Dori Stories, Last Gasp, 1999

– Lale Westvind, Grip, Perfectly Acceptable, 2020

JICBC pt. 2: “Bat-Man is Lost in a Woods” e “Headache” #3

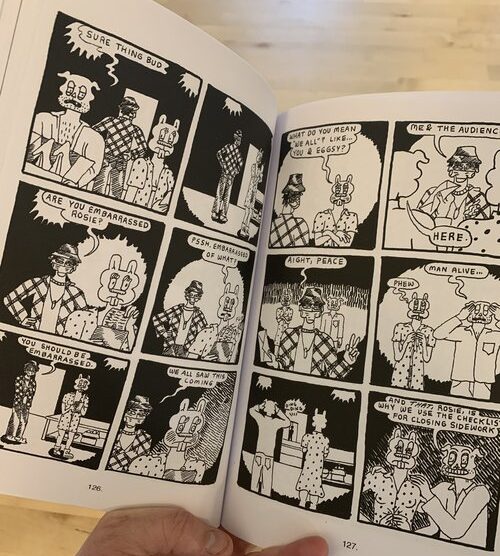

Partirà subito dopo Pasqua la seconda spedizione del Just Indie Comics Buyers Club, l’abbonamento che permette di ricevere durante l’anno fumetti accuratamente selezionati dal sottoscritto. Guardando il titolo di questo post, i più attenti (bravi!) tra i non abbonati (cattivi!) si chiederanno perché a costituire l’albo principale dell’invio di aprile è Bat-Man is Lost in a Woods, fumetto che è servito a pubblicizzare l’edizione 2021 dell’abbonamento e che doveva essere originariamente spedito a gennaio. Ebbene, come gli onorevoli abbonati già sanno, i ritardi nell’arrivo dagli USA delle copie di Bat-Man mi hanno costretto a sostituirlo con un altro albo, rimandandone la spedizione ad aprile. Ed eccolo qui, dunque, come promesso: le copie si sono finalmente materializzate e posso procedere dunque a inviare a tutti gli iscritti il fumetto di David Enos uscito nel 2016 per l’etichetta California Clap.

Bat-Man is Lost in a Woods è il classico bootleg di supereroi, filone molto diffuso nella microeditoria statunitense. Ma non si tratta della solita parodia dissacrante, né di un riverente omaggio. L’autore sceglie un approccio tutto suo al mito di Batman, raccontandoci un supereroe spaesato, alla disperata ricerca della moglie scomparsa. “Il più grande mistero mai affrontato da Bat-Man è probabilmente la scomparsa di sua moglie Amity – si legge in quarta di copertina – Il folto bosco che circonda il loro castello mette a disposizione pochi indizi, e mesi di ricerche non lo hanno portato più vicino alla verità. In un caso del genere anche le sue ineguagliabili tecniche investigative potrebbero non essere sufficienti”. Ed ecco dunque un Batman (anzi, Bat-Man) che vaga senza darsi pace, che rimane a dormire fuori di notte scavandosi un rifugio sottoterra, che si reca in preda a un presagio in una cittadina sul mare facendo le conoscenze di un’avvenente signora. Tra una ricerca e l’altra si dipanano i dubbi morali e le riflessioni esistenziali del ben poco eroico supereroe, oltreché una serie di incontri con un sottobosco di criminali e colleghi provenienti addirittura dal roster dei cugini della Marvel. E non vi dico altro per non rovinarvi la sorpresa… Bat-Man is Lost in a Woods è un delizioso omaggio alla figura dell’uomo pipistrello, una sua lettura postmoderna come tante ne abbiamo viste dagli anni ’80 in poi, ma che sostituisce l’epica e la seriosità con una buona dose di divertita malinconia. Perfetti in tal senso anche i disegni, che con i colori pastello e un approccio televisivo fatto tutto di primi piani e mezzi busti rimandano alle atmosfere dell’indimenticabile serie con Adam West.

Se Bat-Man verrà inviato a tutti gli iscritti al Buyers Club, il secondo fumetto è come sempre destinato ai soli sottoscrittori della versione Large dell’abbonamento. Si tratta del #3 dell’antologia Headache, con base tra la Svezia e la Cambogia, ossia i paesi dove risiedono gli editor Dennis Lindfors e Nicolas C. Grey, quest’ultimo visto di recente su Mineshaft. I testi sono ovviamente in inglese, mentre il cast di autori è internazionale, e comprende anche un certo Robert Crumb. Vi dico subito per dovere di cronaca che di Crumb ci sono solo 5 pagine tratte dagli sketchbook, ma la sua presenza, insieme alla copertina dello stesso Grey, vi farà capire subito il tono del magazine, che riprende il classico spirito underground di una volta attualizzato in chiave contemporanea. Oltre ai due autori già citati si susseguono così VATO & Gil Alonso Jr., Stephen Grey, Alma Lefverström, Jason Atomic, Louis Brawley, Dennis Worden. I temi spaziano dal lucido trattato sociologico e un po’ apocalittico di Nicolas C. Grey Life is Meaningless and Then You Die alle estemporanee e dissacranti vignette di VATO e Alonso, dalle illustrazioni delle strade londinesi di Soho (ancora Grey) a una storia lunga di Jason Atomic con protagonista un uomo con il pene di legno… E insomma, avete capito l’antifona. Per concludere vi segnalo che di Headache è già uscito anche il #4, ma io ho deciso di includere nell’abbonamento il #3 semplicemente perché… è più bello.

Per chi non è abbonato al Buyers Club qualche copia dei due fumetti è già disponibile per essere ordinata separatamente nel negozio online di Just Indie Comics. E ne approfitto per ricordarvi che per gli ordini superiori a 50€ basta inserire al momento del pagamento il codice ITALIA50 per avere spese di spedizione gratuite in tutta Italia.

Mettere il corpo sulla pagina/1

Pubblichiamo in questo e in un successivo post un saggio di Alessio Trabacchini che analizza il lavoro di autrici sicuramente care a chi segue questo sito. L’articolo è tratto da Prendere posizione. Il corpo sulla pagina, catalogo del festival BilBOlbul 2020. Buona lettura.

Premessa teorica

Il foglio bianco è lo spazio, un campo aperto di relazioni possibili limitato da convenzioni, regole, condizionamenti. I segni che tracciamo sul foglio sono l’estensione, la dislocazione, la riorganizzazione di noi stessi nello spazio, ma anche il luogo possibile dove “noi stessi” riconosciamo la perdita del nostro confine. Il disegno, che qui consideriamo nella sua funzione narrativa, è un’opportunità e, dunque, una responsabilità.

Aline Kominsky-Crumb e le altre autrici che incontreremo per riflettere sulla rappresentazione del corpo nel fumetto inscenano modi diversi di cogliere questa opportunità, modi che sono stati scelti più in virtù del loro radicalismo che della capacità di indicare una tendenza. Si parlerà soprattutto di autorappresentazione, di autobiografia disegnata, ma questa deve essere una traccia e non un limite, nel tentativo di rendere più nitida la riflessione. Disegnare se stessi è da una parte un istinto, in qualche misura “naturale”, che va oltre il modo in cui ci vediamo, proprio per una questione di continuità con il corpo; dall’altra, comporta un esercizio di autocoscienza che può condurre chi disegna a mettere in prospettiva tutta la sua strategia espressiva.

Per comprendere la posta in gioco può essere utile, a costo di apparire stucchevoli, chiarire secondo quali relazioni i termini “disegno”, “corpo” e “fumetto” dovrebbero sostenere il discorso.

Le immagini provocano una risposta che è fisica prima che mentale, all’inverso della scrittura. Ed esistono immagini, come quelle disegnate, che sono insieme immagine e gesto: la traccia di un gesto, oppure la sua eco. Il disegno passa dunque attraverso la mano, che possiede una sua indipendenza, un suo “pensiero”.

Quanto alla separazione tra corpo e mente, così come ci è stata inculcata nei secoli, non è certo scrivendo che potremo liberarcene. Ma se ci sforziamo almeno di allentarne la presa, guardando, allora il disegno cessa di essere mera rappresentazione, il più o meno ubbidiente riflesso di noi e di quanto ci circonda, nella incessante ridefinizione del margine tra realismo e astrazione. Disegnando, e soprattutto disegnando noi stessi, possiamo guardarci, sentirci, costruirci, frammentarci, perderci, dissolverci, nasconderci, ibridarci, mutare. Vale per la mano che crea, ma anche per l’occhio che guarda, che nondimeno appartiene al corpo.

Il fumetto, semplicemente, complica le cose: mescola il racconto e l’immagine, traduce il tempo in spazio… E’ un linguaggio confuso, dove confusione è quello stato in cui non è possibile discernere l’uno dall’altro, in maniera certa e definitiva, gli elementi di un insieme. Ma è senza dubbio il disegno – che ora non si riferisce solo al tracciare linee, ma anche all’articolarsi delle figure sulla pagina – che porta nel fumetto il calore e la tensione del corpo, quella parte che può eccedere il progetto, contraddire l’intenzione oppure infonderla di vita e di verità.

Se il disegno produce corpi – ovvero rappresenta la loro produzione –, il disegno narrativo ne mette in questione l’integrità a ogni gesto. O meglio: può compiere con moltiplicata complessità tutte le operazioni sopra elencate – costruire, frammentare, dissolvere… – perché è un’arte di relazioni e di confusioni. Il senso del disegno, in misura della sua potenzialità narrativa, è che non esistono segni o figure autosufficienti. Quando ci disegniamo e/o ci raccontiamo, possiamo confermare la nostra identità oppure disporci a perderla, o quanto meno a metterla in gioco.

Nei paragrafi a seguire si farà riferimento ad alcuni fumetti, in diversa misura autobiografici, realizzati da donne. Come si è detto, le opere non sono state scelte in virtù di una loro rappresentatività delle tendenze trascorse o attuali: si tratta anzi, in più di un caso, di singolarità “eccessive”. Queste singolarità offrono inoltre un campo disponibile per interrogarci sulle differenze, sulle difficoltà e sulle opportunità di un fumetto non-maschile e femminista; dove il femminismo, se non è sempre identificabile con una volontà militante, comporta comunque la coscienza profonda di una condizione. L’obiettivo non è proporre tesi o azzardare sintesi, ma portare l’attenzione su un campo largamente inesplorato, almeno per quanto riguarda il fumetto, una forma espressiva in cui l’egemonia maschile è stata a lungo schiacciante.

Occorre forse ancora ricordare – dopo due secoli di scrittrici e qualche generazione di pittrici e di fotografe impegnate a raccontarsi e ritrarsi – che l’atto autobiografico delle donne non può essere sbrigativamente ridotto allo scambio utilitario tra il narcisismo dell’autore e il voyeurismo di chi legge e guarda. Si tratta sempre di confrontarsi con un disequilibrio millenario nella narrazione e nello sguardo, e poi che il personale sia politico, nonostante l’abuso dell’espressione, è un fatto che non può essere ancora riposto nel cassetto dell’ovvio.

Sul piano del linguaggio, le autrici qui in evidenza sono – a diverso titolo ma almeno in questo piuttosto rappresentative – fumettisticamente impure. Vale a dire, in primo luogo, che per loro il fumetto è un linguaggio artistico possibile, magari d’elezione, ma non il solo che sono interessate a praticare. Un approccio più “laico” e meno maniacale, che non vuol dire meno appassionato, di quello riscontrabile nella media degli autori maschi. Le arti plastiche praticate da Aline Kominsky-Crumb o Dori Seda, quelle applicate di Tara Booth, la musica per Gènevieve Castrée, l’animazione per Lisa Hanawalt non sono attività secondarie. Analogamente, l’abbandono del fumetto da parte di Julie Doucet non è tanto il risultato di una resa creativa quanto una decisione rilevante sul piano della poetica.

In effetti, è l’idea stessa di fumetto che emerge a essere impura, naturalmente disponibile a contaminarsi con tecniche plastiche e narrative (dal collage al racconto epistolare) per produrre oggetti che la norma del fumetto si ostina a identificare, senza ironia, come ibridi o “di confine”.

Premessa storica

Il fumetto è stato – e in qualche misura è ancora – un’arte marginale, dunque potenzialmente eversiva, se non altro perché ai margini esiste lo spazio utile per l’eversione. Ma, in quanto oggetto culturale storicamente situato, è anche un ingranaggio, oramai piuttosto arrugginito, dell’industria dell’intrattenimento, vale a dire un ricettacolo degli stereotipi e uno specchio – deformato e deformante, a volte, ma sempre specchio – della cultura dominante.

Che la produzione del fumetto sia stata a lungo quasi esclusivamente affidata agli uomini è un dato inequivocabile, mentre lo sviluppo della sua fruizione è stato più articolato e attende uno studio approfondito. Una storia possibile del fumetto sarebbe quella della sempre meno lenta erosione di questo predominio, e c’è chi, come la pioniera dell’underground Trina Robbins (1938-), ha iniziato a raccontarla in un’intensa attività di saggi, recuperi ed eventi. Ma attestare la presenza femminile e testimoniarne la crescita non basta, l’obiettivo dovrebbe essere anche quello, al di fuori di una prospettiva binarista, di evolvere la visione collettiva del fumetto, riconoscere e rivalutare le crepe che in passato sono avvenute nella sua norma, dare valore alla varietà sempre più ampia di possibilità che oggi si sta aprendo.

All’inizio degli anni Settanta, negli Stati Uniti, quella che era stata una storia puntiforme di eccezioni variamente significative assume i contorni della scena controculturale. Le donne che si muovono all’interno degli Underground Comix colgono l’opportunità di una libertà creativa fino a quel momento impensabile e partecipano, pur con diverse intensità di adesione e militanza, dello spazio teorico, esistenziale e operativo del femminismo second wave.

Il primo albo antologico interamente fatto da donne, It Aint Me, Babe Comix, curato da Trina Robbins, esce a San Francisco nel 1970 per Las Gasp, il più importante tra gli editori underground. Nel 1972 cominciano la loro aperiodica pubblicazione le riviste Wimmen’s Comix, opera di un collettivo nel quale emerge per impegno militante la figura di Robbins, e Tits & Clits, diretta da Joyce Farmer e Lyn Chevli.

La misura dell’entusiasmo che caratterizza questa fase possono darla, per contrasto, gli ostacoli e le pressioni che le autrici si trovano ad affrontare: praticamente un turbine di processi di marginalizzazione tra loro intrecciati. La consueta marginalizzazione che pesa sul fumetto come linguaggio artistico e oggetto culturale, quella settoriale imposta dall’ambiente del fumetto mainstream sull’allora giovane fenomeno underground e quella operata da molti colleghi maschi che – ironicamente, distrattamente o criticamente misogini – guardavano spesso con sufficienza alle compagne di strada. Su un altro fronte, il movimento femminista aveva più di un motivo per sospettare delle giovani e militanti autrici: i soliti motivi riguardanti la gerarchizzazione delle arti, la potenzialmente ingestibile natura eversiva di cui si è detto, i contenuti che potevano prestare il fianco all’accusa di pornografia (una cosa è scrivere del “personale” e una cosa è mostrarlo a fumetti…) e magari, sul piano teorico, un sospetto generale verso il visivo che ha lungamente caratterizzato molte filosofie femministe e che rimane oggetto di discussione. La crescente temperatura del dibattito all’interno del movimento femminista si rifletteva peraltro sulle discussioni interne alle prime riviste, provocando scissioni e precisando i percorsi delle singole artiste. Non bastasse, una stretta censoria pone fine nel 1973 al periodo classico dell’underground, e le cartoonists ne fanno le spese in maniera speciale.

Disegnare nel sangue

La pubblicazione nel marzo 1972 di Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary di Justin Green può essere considerata come data di nascita del fumetto autobiografico. L’evento, che avviene all’interno del circuito underground, segnerà un punto di svolta per molti autori, a cominciare da Robert Crumb, che aveva a sua volta ispirato la conversione al fumetto dello studente di pittura Green.

Green mette in scena i disastri che una rigida educazione cattolica provoca nella psiche del suo alter ego adolescente, una fenomenologia del senso di colpa che adotta le sperimentazioni grafiche e l’estensione dei confini del rappresentabile degli Underground Comix per metterle al servizio di qualcosa che ha il peso e l’urgenza del vissuto.

Nelle poche pagine di Binky Brown emerge quella qualità disforica del fumetto che, per decenni, era rimasta sottotraccia, coperta dalle euforie del comico e dell’avventura. È un fumetto confessionale, per usare l’aggettivo che nei decenni precedenti aveva indicato quella poesia nordamericana caratterizzata dall’esplorazione e dall’esposizione esplicita della realtà interiore e dei traumi personali. Con il termine “confessionale” indichiamo qui un approccio autobiografico nel quale lo scavo e la messa in scena dell’interiorità sono in primo piano rispetto ai fatti e alle relazioni della propria vita, così come alla realtà esterna. È un genere che si farà lentamente strada nel “decennio dell’io” per proseguire e infine esplodere nei successivi e non meno narcisisti decenni, diventando il cardine del futuro graphic novel.

In questa fase, tuttavia, l’introversione ha il potere di rovesciarsi con estrema facilità nella presa di posizione politica. È il caso di Green come di Aline Kominsky (1948-, in seguito Kominsky-Crumb), che in quello stesso 1972, sul primo numero di «Wimmen’s Comix», pubblica Goldie: A Neurotic Woman, inaugurando una serie di storie destinate a superare l’esempio di Green in radicalismo estetico e, forse, in una sua selvaggia maniera, anche politico.

In cinque pagine, AKC riassume la vita della prima delle sue alter-ego. Il punto di vista è frontale, con lo sguardo della protagonista ripetutamente puntato verso il lettore, il narrato in prima persona, la scansione in classiche vignette, che però l’autrice comincia già a mettere in crisi, come a pagina 5, dove il naso caricaturalmente pronunciato della quarta vignetta invade la terza. È il corpo che eccede, sarà un motivo di poetica costante.

Le prime parole sono “In the beginning I feel loved…”, dove la eco biblica appare carica di sarcasmo, anche in relazione alle immagini, già minacciose, che seguono, con i genitori che guardano Goldie di fatto isolata nello spazio, costretta com’è in una vignetta interna alla vignetta principale, dove la sua figura intera entra a fatica. “We made her”, dichiarano. È l’inizio di una catena di traumi, insicurezze, promiscuità e autolesionismo che termina tuttavia con un’affermazione di autostima: “I have a lotta putencial”, e con un proposito: “I set out to live in my own style”. Nel complesso e con il senno di poi, si tratta di un manifesto, il cui programma verrà rispettato con singolare coerenza negli anni successivi.

Il linguaggio visivo è già ricco di soluzioni e sicuro nelle scelte, considerando che si tratta di un esordio e che la competenza da lettrice di AKC è, in questo momento, irrisoria. Alle sue spalle ci sono naturalmente Green e Crumb e gli studi di pittura nell’orizzonte dell’espressionismo astratto, che al tempo era il mainstream dell’arte statunitense e che in tema di espressione frontale della soggettività aveva lasciato un’impronta. Il disegno di AKC è quello che allora poteva essere automaticamente identificato come “brutto”, in rapporto a una norma condivisa di piacevolezza, e anche “sgrammaticato”, in base ai codici settati sull’uso industriale del fumetto. Le proporzioni sono opzionali, mentre i volti, a cominciare da quello sempre in scena della protagonista, cambiano di vignetta in vignetta e l’equilibrio della tavola rimane precario, per quanto evidentemente mai casuale. Soprattutto, ogni sgradevolezza fisica viene amplificata senza per questo essere accolta in una nuova sintesi coerente, e dunque accettabile, come accade solitamente nella caricatura. Per quanto faccia uso della deformazione, la sua è una forma di realismo, che si affida a una linea sottile, tremolante, “tormentata” (tortured), come l’ha definita l’autrice.

In un’intervista concessa a Hillary Chute nel 2009 (Hillary L. Chute, Outside the Box. Interviews with Contemporary Cartoonists, University of Chicago Press, 2014), AKC ammette che tutti i suoi studi artistici e i suoi tentativi di controllare il gesto non sono riusciti a influenzare il modo in cui disegna i fumetti: “Sono così carica emotivamente che non riesco davvero a controllare cosa viene fuori”. Dopo aver sottolineato come la crudezza del segno sia specifica del fumetto (confessionale) e non si manifesti con la stessa violenza nella sua pittura, a una domanda diretta di Chute: “I tuoi fumetti non sono una tortura da disegnare, vero?”, risponde: “Sì. È quasi come se mi stessi disegnando nel sangue”.

Da una parte, dunque, il fare fumetti, prima ancora del risultato, viene qui eletto a strumento ideale per lo scavo interiore, uno strumento tanto forte da richiedere una misura di passività da parte dell’autrice, che si lascia guidare da un istinto specifico. In secondo luogo, è in questione prima di tutto il disegnare (comprese le parole) come parziale automatismo o latente autonomia della mano. La mano è proprio l’elemento di contiguità diretta tra il corpo e il disegno, o più precisamente tra il corpo e la sua rappresentazione, cosa che nell’autoritratto diviene particolarmente evidente ma può valere in generale. Il disegnatore si trova continuamente a dover fare riferimento al proprio corpo – anche solo per correlazione e disponibilità – nel tracciare le figure, usandolo variamente come modello e modulo. Infine, questo processo viene qui descritto con un’immagine drammaticamente carnale, che sarebbe fuorviante interpretare come esclusivamente dolorosa. In questo sangue si mescolano le due facce dell’arte di AKC: disgusto e desiderio. E se il processo può essere doloroso, l’obiettivo è il piacere, attraverso la trasmutazione del trauma coi mezzi del fumetto.

Rimanendo al livello del disegno, c’è senza dubbio un piacere liberatorio – e in qualche misura provocatorio – nella deformazione, ma ancora di più si nota nella meticolosità ossessiva, apparentemente randomica, di certi particolari e certe texture. Ad esempio, nella resa dei capelli, dove la linea sottile si moltiplica laboriosamente per creare una massa ondulata e volumetrica, laddove il resto del corpo si stacca appena dallo sfondo. E poi c’è la dichiarata ricerca del piacere, che in prima istanza è quello erotico e sessuale, che AKC pone come sfondo e obiettivo delle sue storie, dove le fantasie sadomasochistiche strutturano il quotidiano mentre il corpo è insieme origine del disagio e campo da gioco.

AKC sarebbe rimasta per poco sulle pagine di Wimmen’s Comix, vessata dalle critiche di molte compagne di strada e insoddisfatta dell’immagine idealizzata delle donne che ai suoi occhi si stava cristallizzando nella rivista: “Non voglio romanticizzare la vita, e non penso che romanticizzare le donne le faccia sentire meglio”. Soprattutto, il problema era quell’attitudine confessionale così ostinatamente perseguita e, per l’epoca, difficile da accettare. Un confessionalismo, come si è detto, disforico – tutto sbalzi, crudezze, malinconie, risate, aggressività e vergogna – che si poneva agli esatti antipodi delle eroine di Trina Robbins.

Nel corso degli anni, AKC perfezionerà i suoi errori, li renderà più precisi. Un nuovo alter ego, “The Bunch”, assumerà il ruolo di Goldie, e quel primo abbozzo di storia prenderà la forma di una vasta saga biografica che, mentre implacabilmente scava nel passato, racconta il presente, quasi il traguardo di un’educazione sentimentale, dove la rivendicazione del proprio masochismo trionfante viene offerta come un’affermazione di agentività.

Lo stile grafico evolve in funzione del corpo, sempre instabile e proteiforme nella sua rappresentazione, compresa l’occasionale presenza, all’interno del suo corpo, di un alter ego maschile, che non rovescia la dinamica della degradazione ma ne estende lo spettro. Intanto gli sfondi si riducono spesso a una sorta di sgranato occhio di bue che, cominciando da una cornice nera dai bordi della vignetta, procede verso il centro in un pulviscolo diradante di puntini: il corpo è sempre più in evidenza, quasi una sfida al lettore.

Non si tratta di trasgressione fine a se stessa, che pure è una parte costitutiva degli Underground Comix. Il gusto per la provocazione è anche una maschera, un’esca per il lettore. L’arte di Robert Crumb, compagno e dal 1978 marito di AKC, è interamente devota al suo desiderio e da esso guidata, tutto gli è subordinato. È una poetica tanto potente, e indefinitamente generativa, quanto immediatamente comprensibile. AKC naviga in acque più incerte, nella zona grigia del desiderio, dove il piacere rischia sempre di cozzare con il disgusto, dove la forza ha continuamente bisogno di confrontarsi con la fragilità e dove la vergogna diventa uno strumento di conoscenza. O meglio, non la vergogna in sé, ma l’atto di superarla ogni volta, il mostrarla, il raccontarla e il viverla in un movimento, che ambisce a essere unico, di vita-arte.

Un territorio rischioso, comunque lo si guardi: alle critiche più o meno circostanziate delle femministe si aggiungono gli insulti degli uomini. E non staremo a chiederci se questi fossero più disturbati dall’autonomia estetica del disegno o dall’affermazione perentoria di una soggettività padrona del suo sguardo, anche perché qui le due cose coincidono.

AKC, che pare veramente riuscita a “vivere nel suo stile”, alza le spalle. E il fatto di avere al fianco un gigante del fumetto, per di più accusato di misoginia, non solo non pare essere per lei un problema, ma diventa uno stimolo creativo. Aline e Robert creano insieme Dirty Laundry Comix, progetto aperiodico dove ognuno disegna se stesso e insieme raccontano la loro provocatoria, potenzialmente imbarazzante e in definitiva tenera quotidianità. Ancora, più che le storie, è la strana armonia che si crea tra i due segni teoricamente incompatibili, ognuno un corpo nello stesso spazio condiviso, che stabilisce e racconta la relazione. I due desideri, per via del disegno narrativo, s’intrecciano.

Mettere il corpo sulla pagina, seguendo l’espressione di Hillary Chute (Hillary Chute, Graphic Women. Life Narrative and Contemporary Comics, Columbia University Press, 2010), è per AKC un processo di liberazione orientato verso l’esterno, non una semplice terapia, ma qualcosa che chiede di essere condiviso. Per i lettori di qualunque genere, è un impegno che inizialmente può richiedere fiducia e tempo, ma apre numerose strade. Dove conducono?

“Dog Biscuits” di Alex Graham

Sensazione web del 2020, almeno nel limitatissimo circuito del fumetto alternativo USA, è da circa un mese uscito anche nel più tradizionale formato cartaceo Dog Biscuits di Alex Graham. Si tratta di un volume di 400 pagine reso disponibile dall’autrice sulla piattaforma di print on demand Lulu, che raccoglie integralmente il serial pubblicato in origine su Instagram. Sono sincero, pur essendo un fan della prima ora della Graham non ho seguito Dog Biscuits on line, semplicemente perché seguire un fumetto di 400 tavole serializzato su un social network mi sembra una tortura, anzi, direi una roba da inferno dantesco. E non mi venite a dire che è moderno, che è gratis, che c’è la gente che commenta (peggio!) ecc. ecc., perché tanto risponderei con due semplici parole: che palle. Ok, la pianto, che forse è ancora presto per trasformare questo sito in ciò che prima o poi diventerà: il susseguirsi dei mugugni di un vecchio lamentoso intento a ripetere di continuo che “fa tutto schifo” e che “si stava meglio prima”. Ma forse, per allora, il sito avrà anche cambiato nome (si chiamerà Fuck Indie Comics, ovviamente).

Lo dico subito per essere chiaro: Dog Biscuits è un grande fumetto, che riesce già a parlare con estrema lucidità di cosa significa vivere ai tempi della pandemia. Affrontando per altro il tema sotto molteplici punti di vista, in primis quello delle relazioni sociali, sentimentali e ovviamente sessuali. Come si fa a uscire con qualcuno ai tempi del Covid? E’ giusto frequentare più partner mettendo a rischio la salute altrui? Meglio l’astinenza o la paranoia? Domande attuali, senz’altro. Ma non solo, perché di cose attuali in Dog Biscuits ce ne sono tante e tra i temi trattati – più o meno a fondo – troviamo le relazioni tra generazioni differenti, l’identità sessuale e la fluidità di genere, la violenza delle forze dell’ordine e il movimento Black Lives Matter, le elezioni presidenziali americane. Immagino che leggere di queste cose in diretta su Instagram sia stata un’esperienza davvero strabiliante, per chi l’ha fatta. Sicuramente tra questi Simon Hanselmann, che ha consigliato a più riprese il serial facendo da cassa di risonanza per un’autrice fino a quel momento relegata all’underground puro e semplice.

La cosa che stupisce di più di Dog Biscuits è la maturità raggiunta dalla Graham. La cartoonist anticonvenzionale, istintiva, anarchica di Cosmic Be-Ing e Angloid si è trasformata in un’autrice matura, consapevole, persino ordinata, capace di raccontare con ritmo e pathos le vicende di tre cani antropomorfi e in particolare di Gussy, l’assoluto protagonista che gestisce una “boutique” di biscotti per cani. Sicuramente il fatto di serializzare la storia sui social le ha dato una mano, spingendola a scegliere un formato fisso (la tavola di sei vignette) e una regolarità di scansione che consentisse al lettore di apprezzare anche il singolo post (c’è sempre una sorta di conclusione nella vignetta finale di ogni pagina). Il risultato è limpido, tanto che il volume – se si facesse vivo qualche editore – potrebbe trovare tranquillamente la strada delle librerie di varia. Certo, il disegno non è accattivante o “carino” come prescrive oggi il mercato, però non è neanche sgraziato come in passato.

Per quanto mi riguarda, pur ribadendo il fatto che si tratta di un grande fumetto che ritroveremo senz’altro in certe classifiche di fine anno (e chissà, magari anche nella mia), mi sento in dovere di interpretare la parte dello snob. Mi aspettavo infatti grandi cose da questo libro, e sono rimasto soddisfatto soltanto in parte. Dog Biscuits manca della felice e frizzante anarchia che trovavamo in Angloid e in altre opere precedenti della Graham, ed è il tipico prodotto che ha tutti gli ingredienti giusti per piacere. Così giusti che sembrano messi lì apposta, come se ci fosse troppa consapevolezza, troppa premeditazione. Come se fosse stato fatto per piacere a un certo tipo di pubblico. Dicevo un paio di anni fa presentando Angloid agli abbonati del Buyers Club: “Angloid è un libro profondo, che viene da dentro, nato da un’autrice ai massimi della sua ispirazione. Mi ha ricordato, fatte presenti le debite differenze e proporzioni, Agony di Mark Beyer, ma forse è più che altro perché iniziano entrambi con la A. Con Beyer la Graham condivide di certo il suo essere evidentemente off, proponendo un cartooning tutto suo, apparentemente poco o per niente meditato ma che appare pagina dopo pagina perfetto, equilibrato, denso seppur ironico, poco pretenzioso, persino umile. La densità è ciò che più colpisce in Angloid, il suo aspetto crudo fatto di un minuzioso quanto scombinato tratteggio incrociato, le sue pagine dense di vignette e di testo che rimandano alla tradizione underground di antologie post-Sixties come Wimmen’s Comix e che niente fanno per facilitare il compito del lettore, stordendolo piuttosto con idee, contenuti, spunti a non finire”. Ecco, forse è proprio questo il punto. Angloid era un libro che comunicava pur non facendo niente per andare incontro al lettore, mentre Dog Biscuits va decisamente incontro al suo pubblico, lo cerca in maniera ossessiva. E’ un fumetto che chiede disperatamente attenzione. Non a caso è stato serializzato su Instagram, dove il successo si misura a “mi piace”.

A proposito di essere snob, concludo dicendovi che comunque Dog Biscuits è molto meglio di quasi tutto ciò che esce in Italia al giorno d’oggi. E vale la pena leggerlo, perché tra una vignetta e l’altra vengono dette tante cose vere e intelligenti. E perché al momento nessun altro fumetto parla dell’attualità in modo così autentico. Lo potete fare ordinandolo su Lulu, che ve lo spedisce a casa direttamente dall’Europa, in modo da evitare lunghe attese, spese di spedizione esagerate, dogana. L’edizione non è male, pur essendo un print on demand: buoni gli interni, un po’ meno la copertina che ha bei colori ma è troppo sottile. Ma insomma è un difetto secondario, cercate di passarci sopra. Non fate gli snob.

In arrivo “Lagon” #5

Si chiama Torrent ed è il nuovo numero della rivista Lagon, antologia francese d’avanguardia che unisce fumetto e illustrazione in volumi dalla confezione a dir poco pregiata. Ne ho parlato più di qualche volta da queste parti, per esempio in occasione del lancio di Volcan oppure della pubblicazione di Dôme, numero fuori serie realizzato in collaborazione con Breakdown Press ad Angoulême 2016. Oppure della più recente uscita di Marécage, finora l’ultimo nato in casa Lagon. Dopo un anno sabbatico che li ha visti dedicarsi per lo più ai propri progetti personali, il duo composto dai fumettisti Alexis Beauclair e Sammy Stein torna in pista – con il solito aiuto di Jean-Philippe Bretin al design – per proporre una nuova antologia.

Lagon #5 alias Torrent sarà un volume 16 x 24 cm di ben 304 pagine a colori stampate su carte differenti utilizzando anche inchiostri metallici e al neon. La sovraccoperta in serigrafia verrà realizzata interamente con inchiostri vegetali, mentre il libretto con le traduzioni dei testi (il volume principale alternerà, come di consueto, francese e inglese) sarà in risograph. Insomma, come al solito non manca la fantasia in sede di stampa, anche se questa volta sembra che il team di Lagon sia stato più attento del solito a contenere i costi, scegliendo di stampare l’interno in offset ed evitando così di arrivare ai 56€ del prezzo di copertina di Marécage. Torrent costerà infatti 35€, niente male considerando tutto quello che c’è dentro.

E sì allora, che c’è dentro? Un sacco di nomi ovviamente, noti e meno noti e cioè: Acacio Ortas, Alexis Beauclair, Antoine Marchalot, Antoine Marquis, Bettina Henni, CF, Élisa Larriere, Flor Chemin & Martin Carolo, François Fléché, Hélène Jeudy & Antoine Caecke, Jaakko Pallasvuo, Jean-Philippe Bretin, Jonathan Castro & Delphine Lejeune, Jul Quanouai, Jose Quintanar, Kevin Bray, Lala Albert, Leomi Sadler, Louka Butzbach, Marie-Luce Schaller, Marijpol, Margot Ferrick, Mira Carleen, Makiko Furuichi & Jon Chandler, Quentin Chambry, Paul Descamps, Péixe Collardot, Pierre Vanni, Sammy Stein, Séverine Bascouert, Victoria Palacios, Wo Shibai, Yuichi Yokoyama. Dato che mi sono deciso troppo tardi a scrivere queste righe, il pre-order è ormai finito ma il volume tornerà disponibile on line sul sito di Lagon al momento dell’uscita, prevista per il prossimo maggio. Tenete d’occhio la situazione dunque, e non fatevelo sfuggire.

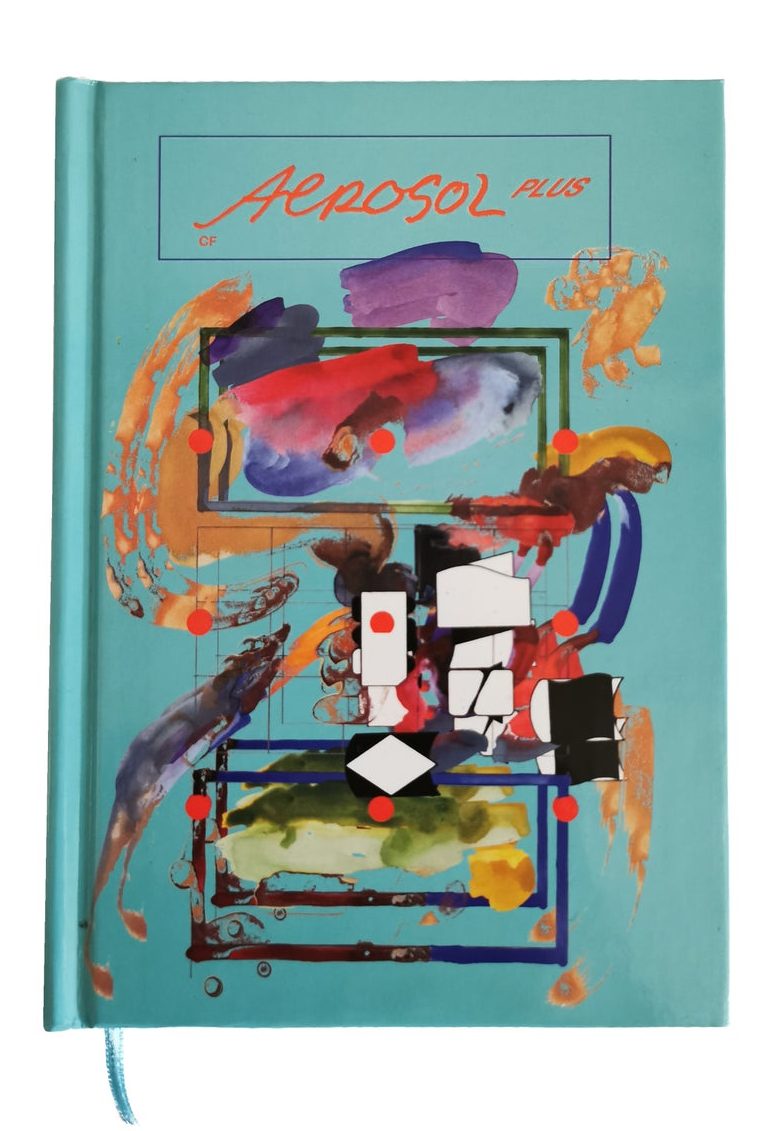

“Aerosol Plus” di CF

Dopo Pierrot Alterations (2019) e William Softkey & the Purple Spider (2020), arriva dal nulla un altro nuovo libro di CF. Anzi, a dirla tutta non è proprio “nuovo”, nel senso che Aerosol Plus è in gran parte una raccolta di storie già viste negli scorsi anni tra riviste, antologie e albi autoprodotti. Ed è insomma una sorta di cronaca del periodo “non collegato” di Christopher Forgues, quello tra la fine di PictureBox e l’inizio di una nuova recentissima era che lo ha visto tornare in pianta stabile sugli scaffali. A far uscire il volumetto è Mania Press, micro casa editrice francese che di CF aveva già pubblicato la raccolta di illustrazioni Relay.

Aerosol Plus si presenta come un elegante tascabile di 12,6 x 17,6 cm, hardcover con bordi verde acqua come la copertina e segnalibro rilegato all’interno. Tra le pagine troviamo: Binoculars (Weird Magazine #4, 2013 e poi ristampata su Lagon #3 alias Gouffre, 2017), Untitled (Lagon #2 alias Volcan, 2015), Is (Mould Map #3, 2016), due pagine tratte da Airports (albo pubblicato da Nieves nel 2015), la “title-track” Airport (autoprodotto, 2013), quattro tavole di Untitled Watercolors (inediti, 2018), Face It (The New York Times, 2013), Liquid on Neutral (Kramers Ergot #10, 2019), Pin Change (pubblicato da Yui Gallery, 2018). Se nel complesso il libro è una meravigliosa raccolta di storie brevi di uno degli autentici geni del fumetto contemporaneo (quando ci vuole ci vuole), alcuni lavori perdono un po’ con il formato ridotto: è soprattutto il caso di Is, con qualche tavola di difficile leggibilità, e di Liquid on Neutral, che nel formato gigante di Kramers Ergot #10 era uno spettacolo per gli occhi mentre qui sembra quasi “normale” (ne avevo parlato in questa recensione dell’antologia curata da Sammy Harkham).

In realtà niente è normale nel mondo di CF ed è questa la sua grandezza. Prendiamo appunto Aerosol, che non avevo letto prima d’ora. Si tratta di una storia su un gioco che ha luogo “in dimensioni che non possiamo percepire o comprendere”. Ancora una volta, dunque, una storia che si regge tutta su se stessa, con una propria logica, senza appiglio alcuno per il lettore. Penso che sia questo il merito e la grandezza di autori come CF e di quelli che l’hanno preceduto, la generazione dei Brinkman, Chippendale, ecc. Quello di fare la propria cosa, senza preoccuparsi del lettore, senza assecondarlo, anzi quasi cercando l’incomunicabilità, una dimensione criptica, oscura, enigmatica, indecifrabile. Ma è proprio questa autonomia totale da ogni logica della comunicazione – e del mercato – che oggi comunica ancora di più in un mondo in cui tutti strizzano l’occhio alla disperata ricerca del consenso e dell’applauso.

La varietà delle storie, e i differenti periodi della loro realizzazione, ci restituiscono inoltre i molteplici usi del segno, del colore e della struttura della tavola da parte di CF. Cito su tutte Binoculars, otto pagine giocate sulla moltiplicazione del punto di vista in cui forma e contenuto sono inscindibili: le diverse inquadrature riflettono l’alternanza di dramma e comicità creando una sorta di loop in cui potremmo essere incastrati all’infinito, e senza percepire il minimo accenno di banalità. Oppure, da un punto di vista estetico, è da sottolineare l’incredibile lavoro cromatico/compositivo della storia senza titolo pubblicata nel 2015 su Lagon #2.

Per leggere qualcosa in più su CF vi rimando a questa recensione di Pierrot Alterations. William Softkey era invece tra i miei dieci fumetti del 2020. Per acquistare Aerosol Plus c’è invece il webshop di Just Indie Comics.

La newsletter (cartacea) di Frank Santoro

Frank Santoro, cartoonist noto ai più per Storeyville, Pompei (arrivato anche in Italia per 001 Edizioni) e Pittsburgh, è da sempre anche un agitatore della scena fumettistica statunitense, di volta in volta nelle vesti di critico, insegnante, editore, commerciante e chissà cos’altro. Dopo la conclusione delle esperienze di Comics Comics e Comics Workbook, Santoro torna a condividere il suo amore per il fumetto con un’altra iniziativa. Si chiama Hype*Pup ed è una newsletter mensile. E sì, è una newsletter CARTACEA, che viene inviata per posta agli abbonati. Strano parlare oggi di un progetto del genere, quando le notizie siamo abituati a leggerle su internet, il mezzo che è in grado di veicolarle più in fretta di tutti gli altri. Ma al nostro Frank poco interessa della velocità, anzi, ciò che gli interessa è creare qualcosa che resti. Un oggetto fisico, che piaccia agli appassionati della carta stampata come me e probabilmente come voi che leggete queste righe. E quindi non possiamo che dire EVVIVA, a questo punto. Evviva perché Hype*Pup è un oggetto gustoso, bello da vedere e da maneggiare. Si tratta di un foglio colorato poco più grande di un A3 ripiegato in più parti, che nella sua forma ridotta mostra la copertina e, sul retro, lo spazio per indirizzo del destinatario e affrancatura. Quando si apre, da un lato ci sono le sezioni di testo, dall’altro due disegnoni di Connor Willumsen, che ci regala le sue versioni di Paperino e Zio Paperone. Willumsen sarà l’artista “residente” sulla newsletter per tutti i 12 numeri. Dopo chissà, anche perché non si capisce bene se ci sarà un seguito a questo primo anno di Hype*Pup. A quanto ci dice Santoro, un suo amico di New York ha aperto una “dog treat company” e ha deciso di spendere un po’ di soldi destinati alla pubblicità facendone disegnare il logo a Connor Willumsen e finanziando questa iniziativa, ossia un newsletter sul fumetto con lo stesso nome della società e la durata di un anno. Wow. Che bel modo di spendere i soldi, anche se fosse per un anno soltanto.

Per quanto riguarda la facciata “scritta”, i contenuti sono ovviamente di alta qualità. L’obiettivo principale è aggiornare sulle novità nel campo dei cosiddetti “art comics”, qui ribattezzati “fart comics”, con una lista di uscite recenti e future, più un elenco di negozi dove andare a comprarli. Poi ci sono i testi di Santoro che parla dei fatti suoi, un editoriale, l’ormai classica lista di Good Cartonists Gone (fumettisti di cui si sono perse le tracce o quasi) e via dicendo. C’è anche una sezione riservata alle novità dall’Italia a cura di Valerio Stivè e in cui si parla di Notte rosa di Francesco Cattani, uscito di recente per Coconino, con Santoro che interviene con la sua calligrafia per raccontare l’incontro con lo stesso Cattani a Pittsburgh. Insomma, il tono è da fanzine, e di quelle buone. E ci si può abbonare anche dall’Italia, all’irrisorio prezzo di $22 per un anno. Il #1 è già uscito ma chi si abbona riceve anche tutti gli arretrati, quindi state tranquilli che non è mai troppo tardi. Potete mandare il vostro denaro via PayPal a phantoropress@gmail.com con causale Hype*Pup International Subscription e il vostro indirizzo chiaro e completo. E riceverete ben 12 numeri di newsletter, pieni di informazione e intrattenimento. A soli 22 dollari. Per me è un affare. Poi fate un po’ voi.

“Bubbles” intervista John Vasquez Mejias

Gli abbonati del Just Indie Comics Buyers Club 2020 già conoscono The Puerto Rican War, l’albo autoprodotto pubblicato dal cartoonist statunitense di origini portoricane John Vasquez Mejias, di cui ho detto in questo post. Oltre ad essere stato protagonista del nostro abbonamento preferito, il fumetto si è guadagnato di diritto un posto nella mia Top Ten dell’anno appena passato per come traduce in palpitante vicenda artistica – interamente realizzata in xilografia – una questione politica come la lotta per l’indipendenza di Porto Rico dagli USA. E ora mi fa piacere constatare di non essere l’unico ad aver dato particolare attenzione a questo albone di 96 pagine, che – dopo essere stato distribuito da una realtà di riferimento per l’underground USA come Domino Books – arriva anche sulla copertina della fanzine Bubbles, pubblicazione che seguo sin dagli esordi e di cui trovate ogni numero disponibile nel webshop. Mi sembra dunque doveroso segnalare da queste parti che l’ottavo numero di Bubbles presenta una lunga intervista a John Vasquez Mejias, condotta dall’editor Brian Baynes e dal suo amico Steven Casanova, esperto di storia portoricana. In essa vengono approfondite le dinamiche artistiche e produttive dell’opera, su cui Mejias ha lavorato nell’arco di sei anni tra una lezione e l’altra ai ragazzini della scuola pubblica, i temi legati alla storia di Porto Rico e in particolare alla vicenda dell’attentato al presidente statunitense Truman, e l’adattamento del fumetto in uno spettacolo di marionette che insieme alla madre e ad alcuni amici Mejias ha rappresentato prima dal vivo e poi in streaming. Ma non è tutto, perché la chiacchierata occupa sette fittissime pagine della fanzine. Ve ne propongo qui di seguito un piccolo estratto tradotto in italiano, a mo’ di anteprima, ricordandovi che sul webshop di Just Indie Comics potete ancora acquistare The Puerto Rican War, almeno per ora esaurito invece negli USA, e il #8 della fanzine Bubbles, di cui sono disponibili anche tutte le uscite precedenti.

Bubbles: La tua scelta di stampare il fumetto su carta di giornale lo fa sembrare un oggetto di letteratura radicale, fatto per diffondere informazioni. Volevi dare questa idea?

John Vasquez Mejias: Dire proprio di sì. Faccio fanzine dagli anni ’90, e in questo ambito è molto importante come le cose vengono fatte e che tipo di carta decidi di usare. Raggiungi dei risultati molto diversi se usi una carta piuttosto che un’altra, oppure a seconda di che formato scegli: sono i piccoli dettagli del lavoro artigianale. Per esempio ai lettori è piaciuta molto la rilegatura con lo spago, anche se io non pensavo che avrebbe generato tutte queste reazioni positive.

B: Hai pensato subito allo spago come soluzione per rilegare l’albo? La mia copia ha uno spago rosso che sta molto bene vicino al bianco e nero del fumetto.

JVM: Penso che lo spago rosso sia il più bello. E’ come quando vuoi far uscire un disco e vuoi provare più vinili colorati (ride). “Ne esistono soltanto 5 gialli!”. Inizialmente ho chiamato la tipografia, una tipografia tradizionale del Queens, dove si stampano i quotidiani, e gli ho chiesto un preventivo. Poi ho iniziato a rompergli le scatole con una serie di domande, tipo “E se me li taglio da solo?” oppure “E se non li spillate?” e dopo tutto ciò ho risparmiato 500 dollari rispetto alla cifra iniziale. Ma mi sono anche dovuto mettere a casa a finire il lavoro per conto mio.

B: Quindi hai dovuto tagliare la carta di giornale?

JVM: Sì signore, e ho risparmiato 200 dollari! (ride) Lo so, sembra assurdo, ma anche il fatto che la carta non sia tagliata perfettamente, che sia più irregolare rispetto a come sarebbe venuta se l’avessero tagliata in tipografia, aggiunge qualcosa all’aspetto finale del libro.

B: Sì infatti, il mio ha delle frange nella parte superiore dove è stato tagliato, si vede che è stato fatto tutto a mano.

JVM: Ah, allora hai una delle prime copie. Penso di aver tagliato la tua copia con le forbici, ne avrò tagliate un centinaio così. E poi mi sono detto “Ok, mi devo comprare un tagliacarte”.