Due giorni a Lucca Comics 2018

Non dovevo esserci ma alla fine ho ceduto alla tentazione. E perché mai, direte voi? Non so, è una domanda difficile a cui rispondere e forse è meglio lasciar stare. D’altronde non ho intenzione di dire la mia sul solito dibattito Lucca sì vs. Lucca no in questo parzialissimo reportage con le solite foto in bassa fedeltà fatte con il cellulare perché non ho voglia di portarmi dietro la fotocamera che pesa. E per quanto riguarda le mie motivazioni, quest’anno erano legate principalmente alla presenza di ospiti internazionali come Walt Simonson, Arthur Adams e Neal Adams – miti della mia gioventù a fumetti – e di alcuni cartoonist di maggiore attualità come Nick Drnaso e Charles Forsman.

Arrivato a Lucca sabato 3 novembre intorno a mezzogiorno, mi dirigo verso la Chiesa di San Giovanni, dove era stata allestita la Sala Robinson di Repubblica ed era in programma l’incontro con Nick Drnaso, autore di Beverly e Sabrina (ne avevo parlato rispettivamente qui e qui) usciti in Italia per Coconino Press. Drnaso è arrivato in Italia insieme alla moglie, che ha un negozio di fiori, in quello che da quanto ho capito è stato il suo primo viaggio fuori dagli Stati Uniti. Schivo, molto chiuso sin dalla posizione che assume mentre risponde alle domande di Luca Valtorta, Drnaso non si vergogna di definirsi cinico, anche se adesso si ritiene meno pessimista rispetto a qualche anno fa. Sulla sua formazione e sui suoi interessi taglia netto, dicendo di non essere mai stato un appassionato di fumetti di supereroi, al contrario della gran parte degli adolescenti americani, e di interessarsi per lo più alle news e alla saggistica. Curiosità ulteriore, di tanto in tanto lavora in una fabbrica di spillette, per sbarcare il lunario. Interrogato sulla candidatura di Sabrina al Manbooker Prize, ha sentenziato: “Quando ho saputo della nomination, la notizia non ha avuto grande impatto su di me né ho pensato che avrebbe comportato un aumento dell’attenzione del pubblico nei miei confronti. In realtà non ero al corrente dell’esistenza di questo premio. Quella mattina mi sono svegliato, sono andato a lavoro e all’improvviso ho cominciato a ricevere richieste di interviste. Comunque, e non lo dico per apparire ingrato, questa cosa non mi ha molto toccato né ha cambiato il mio approccio al lavoro o la mia personalità. Sinceramente non mi sento orgoglioso di essere candidato a questo premio”.

Nick Drnaso (al centro)

Dopo il rituale giro per i padiglioni degli editori e per l’area Self, quest’anno dislocata in una nuova posizione che sembra aver accontentato la maggior parte degli espositori, alle 17.30 passo a un altro incontro, il tradizionale Cinque buone ragioni per fare fumetti coordinato da Matteo Stefanelli, che come sempre riesce a coinvolgere autori di provenienze geografiche e culturali diverse, dal cinese Li Kunwu ad artisti mainstream statunitensi come James O’Barr e Walt Simonson fino al nostro Marco Corona e all’altro americano, ma di area indie, Charles Forsman. Le differenze che ne sono emerse sono ovviamente notevoli, soprattutto tra Li Kunwu e i due americani, con il primo che quasi commosso si rallegrava per la possibilità di esprimersi e di viaggiare liberamente dopo anni difficili, mentre i secondi parlavano di assegni e diritti cinematografici. Simonson rimane comunque uno di quegli autori che mi hanno fatto davvero appassionare al fumetto fino a rimanerci incollato a vita, con le sue storie di Thor e dei Fantastici Quattro. Dopo, sinceramente, ho perso le sue tracce. A Lucca arrivava, accompagnato dalla moglie e collega Louise, come ospite di Editoriale Cosmo che ha pubblicato in volume i suoi Starslammers e Ragnarok. Dal vivo è un signore sorridente e alla mano, molto americano nel modo di porsi e nel cercare la battuta ad effetto.

Da sinistra Li Kunwu, O’Barr, Simonson (con gli occhiali), Forsman (in blu), Corona (cappello e cravatta)

Forsman ha risposto così quando gli è stato chiesto di raccontare il momento in cui ha capito che avrebbe fatto il fumettista: “Come ha già detto qualcun altro prima di me, fare fumetti non è una scelta, ma è qualcosa che devo fare, altrimenti faccio male a me stesso o a qualcun altro. Sembra una battuta ma c’è un fondo di verità… Il momento in cui ho capito che avrei fatto fumetti come lavoro è quando sono stato ammesso al Center for Cartoon Studies, anche se sono stato l’ultimo in graduatoria tra gli studenti del mio corso. In quei due anni mi sono sentito parte di una comunità e così mi sono accorto che stavo diventando un fumettista”. Simonson ha invece raccontato una strana fase del suo processo creativo: “A volte la mattina mi alzo, mi metto a lavoro e all’improvviso mi accorgo che mi sono dimenticato come si disegna. E’ una cosa davvero fastidiosa. E penso: ho fatto questo lavoro per 40 cazzo di anni, com’è possibile? Quello che ho imparato è che mi devo mettere a disegnare, anche se non ricordo come si fa. E ho anche imparato, grazie anche al supporto della mia fantastica moglie che mi sta vicina, è che tutto quello che riesco a fare dal momento in cui mi è sembrato di aver dimenticato come disegnare è migliore di quello che ho fatto prima. Probabilmente succede che il mio occhio migliora molto più velocemente di quanto facciano le mie mani e così quando riguardo il mio lavoro ciò che mi andava bene una settimana prima all’improvviso non mi piace più. E ho bisogno di tempo affinché le mani si abituino a queste nuove esigenze dell’occhio”. A questo punto James O’Barr chiede a Simonson se sente mai il bisogno di correggere il suo lavoro. “Quando sento il bisogno di farlo, di solito penso a due cose, ossia alle scadenze e al fatto che ho altro lavoro da fare. E poi adesso, dopo aver fatto fumetti per così tanti anni, vedo tutto il mio lavoro, da Alien a Thor a Ragnarok, come un unico disegno che ho iniziato quando ero un bambino di due o tre anni e che finirà quando non potrò più disegnare. E comunque, soprattutto nel fumetto, non tutte le tavole devono essere dei capolavori, c’è sempre modo di migliorare nelle opere successive”. Da segnalare anche le risposte dei quattro stranieri alla domanda finale su quali fumettisti italiani conoscono e ammirano: Forsman ha dimostrato di essere piuttosto aggiornato facendo il nome di Nicolò Pellizzon, Simonson ha scelto Sergio Toppi, O’Barr ha raccontato della sua passione per i fumetti europei pubblicati su Heavy Metal ma ha confessato di non sapere chi fosse italiano o meno, mentre Li Kunwu ha dichiarato di ammirare gli autori italiani ma di non riuscire a nominarne nemmeno uno perché in cinese si scrivono in maniera diversa.

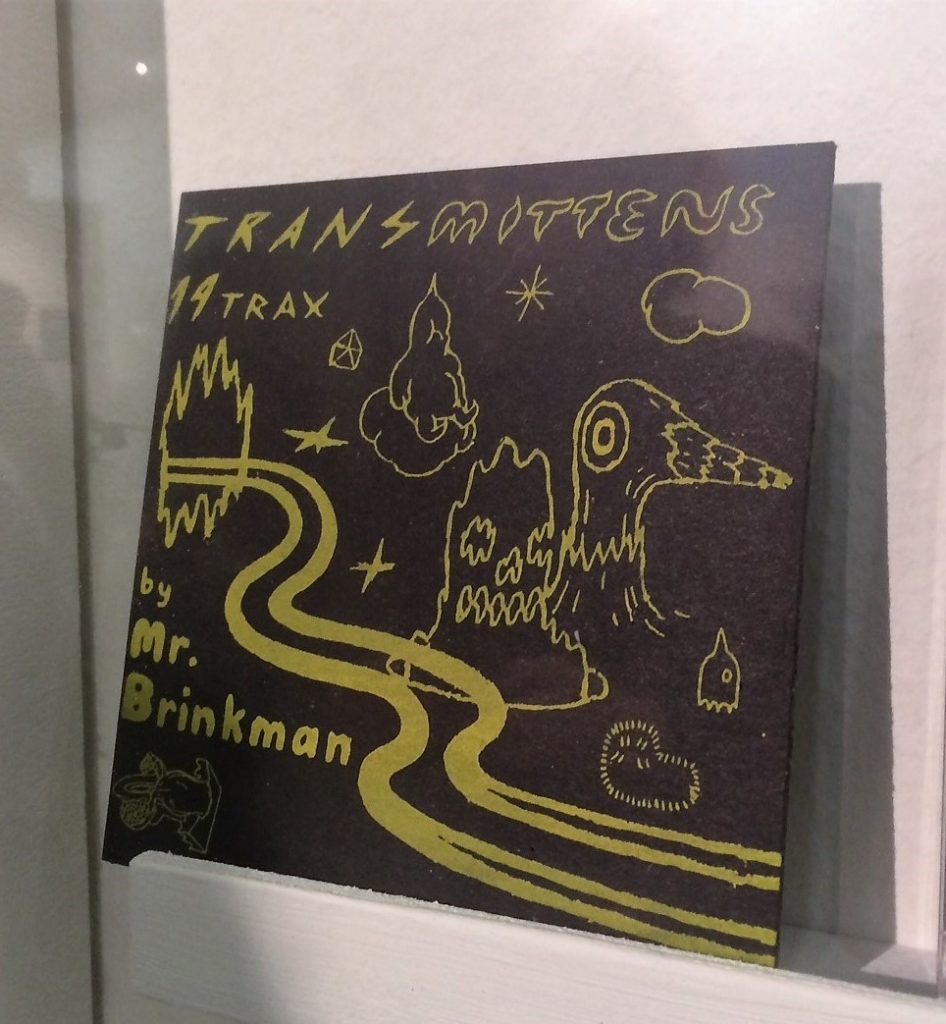

E dopo questa full immersion nel mainstream, non poteva che essere salutare oltreché obbligata una visita al Borda Fest, l’altro festival di Lucca – gratuito, indipendente, underground – con la solita abbondanza di autoproduzioni e pubblicazioni alternative. Localizzato sotto il baluardo San Martino, con una parte degli eventi serali che si tenevano al Foro Boario, il Borda vantava come ogni anno una programmazione musicale e culturale di tutto rispetto, con concerti, incontri, tavole rotonde e quant’altro. Purtroppo ci sono stato poco, dato che la mia visita a Lucca quest’anno è stata davvero una toccata e fuga, ma l’aria che si respirava era davvero rinfrescante rispetto al caos dell’evento principale. Non vi sto a dire chi c’era e chi non c’era, perché ho più che altro chiacchierato e non sono riuscito nemmeno ad arrivare in fondo per vedere tutto. Segnalo soltanto la presenza del bravissimo messicano Abraham Diaz, già ospite al Crack! in passato. Oltre alle sue produzioni, e in attesa del nuovo numero di Suicida che si preannuncia a tema science-fiction (del primo avevo parlato qui), Abraham portava anche un bel po’ di fumetti e albi illustrati dalla scena sudamericana, con parecchi autori sconosciuti ai più e che è sempre un piacere scoprire.

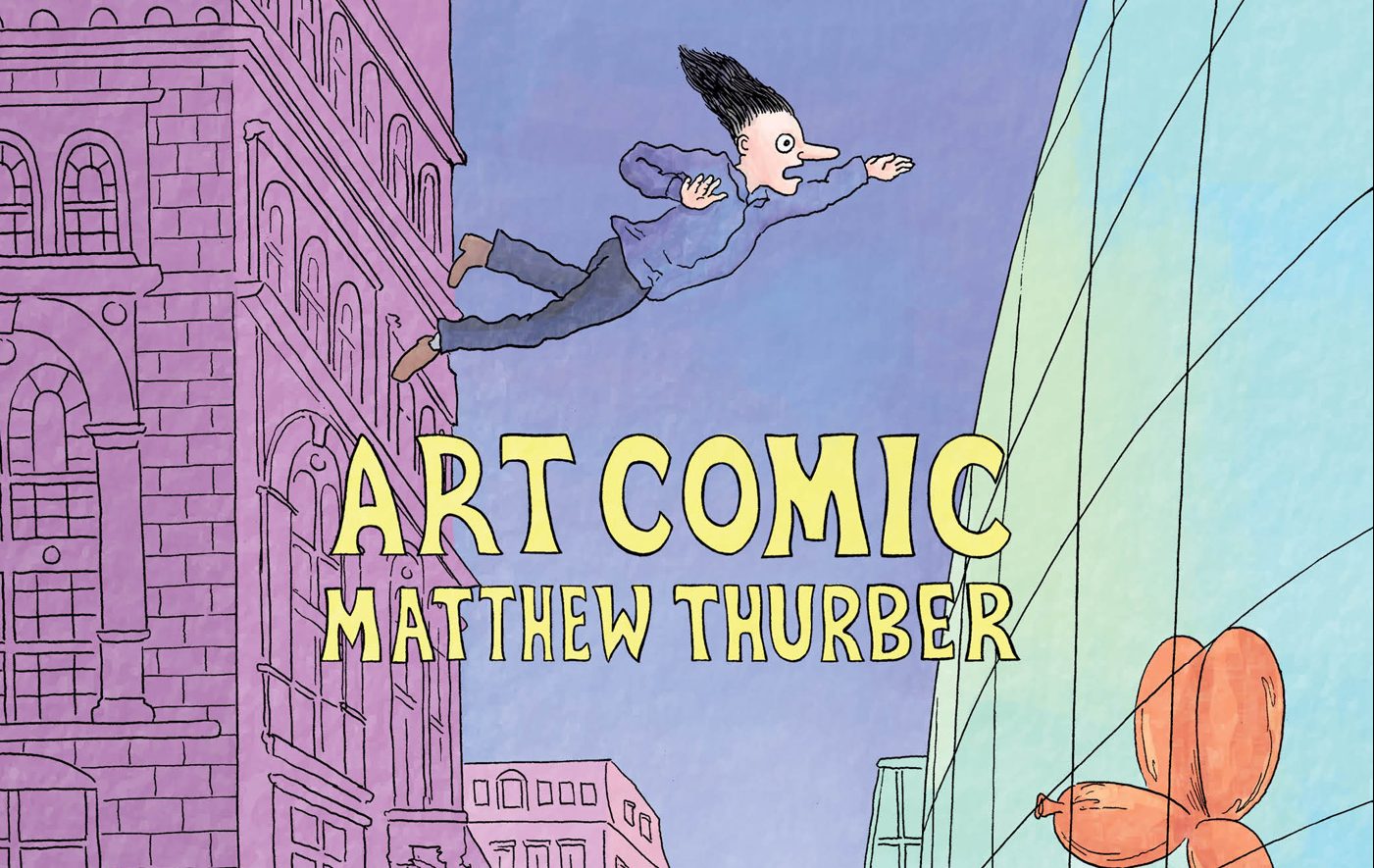

A questo punto si è fatta ora di cena ma evito dettagli sulla serata anche perché che ve ne frega. E siamo alla domenica, che inizia con un altro giro ai padiglioni e un salto alla Chiesa dei Servi, che invece della self-area ospitava quest’anno i venditori di tavoli originali, tanto guardo e basta perché il vizio degli originali ancora non ce l’ho. L’offerta è comunque di rilievo anche se ho la mente offuscata e l’unica cosa che ricordo di aver ammirato con gli occhi sgranati sono un paio di pagine di Bill Sienkiewicz da Big Numbers, che poi sono sempre le solite che guardo ogni anno se non erro. Alle 12 incontro “All American” con Neal Adams, Arthur Adams e ancora Walt Simonson ma sorpresa Arthur Adams non c’è, è dovuto tornare a casa con un giorno di anticipo per motivi personali. Peccato, mi sarebbe piaciuto vedere dal vivo uno dei miei disegnatori Marvel preferiti di quando c’era la continuity. Sto diventando nostalgico? Boh, forse sì, o forse è che certo fumetto contemporaneo mi butta giù e quindi tanto vale rifugiarsi nel passato. Moderati da Andrea Antonazzo, ci hanno pensato i soli Neal e Walt a tenere banco e non si sono certo fatti pregare, tanto che a un certo punto hanno cominciato ad autogestirsi facendosi domande tra loro e parlando l’uno dell’altro. Non vi tedio con altri estratti dall’incontro perché capisco che andrei di nuovo fuori tema, se siete su Just Indie Comics e siete arrivati a leggere fin qui un motivo ci sarà, altrimenti vi leggevate l’ultimo numero di West Coast Avengers. Simonson si è dilungato sui suoi primi passi nel mondo del fumetto e sulla sua smisurata ammirazione per Jack Kirby, mentre Adams ha detto che non si sente di aver rivoluzionato il personaggio di Batman ma solo di averlo disegnato meglio di quelli prima di lui.

Divisi dal traduttore Neal Adams (sinistra) e Walt Simonson (destra)

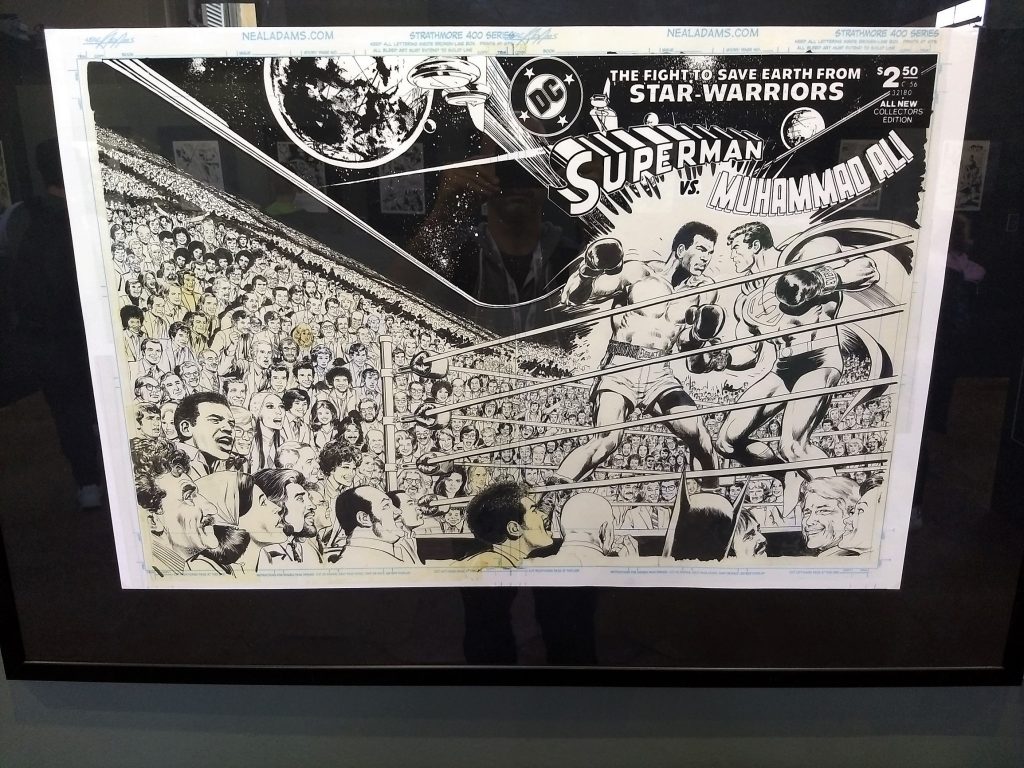

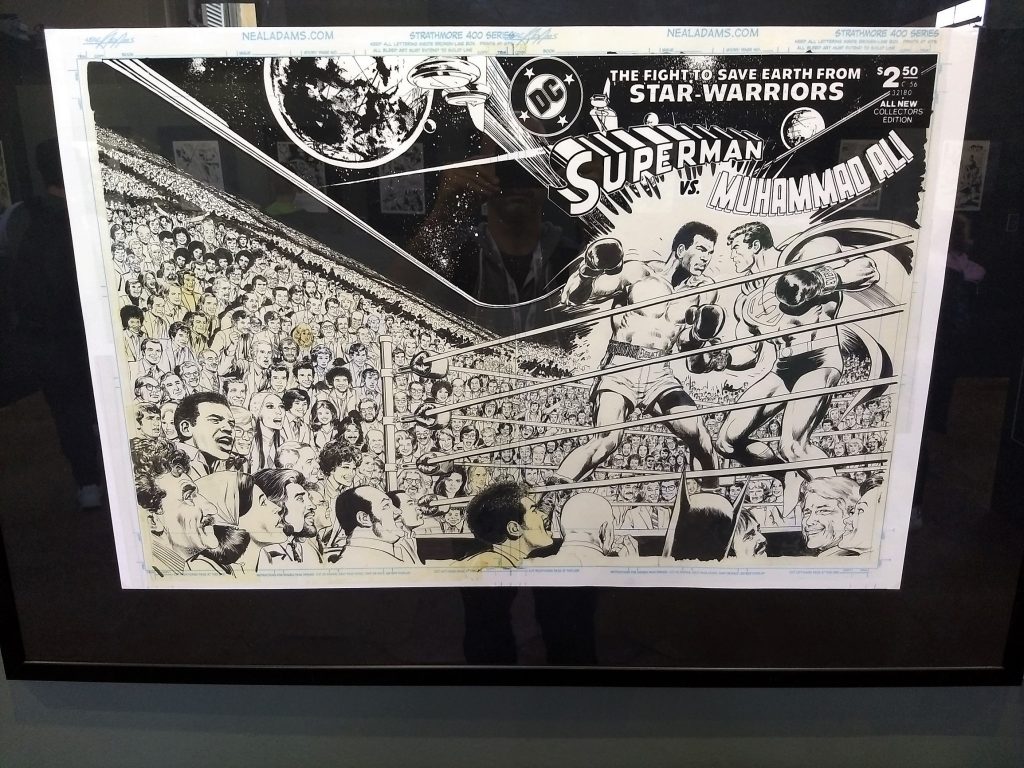

Mentre si riavvicina l’ora della partenza, è ora di farsi largo tra la folla per arrivare a Palazzo Ducale e vedere le mostre, ovviamente meno frequentate dei padiglioni e quindi solita piccola isola felice del festival. Che dire, quest’anno mi è sembrato che fossero allestite con maggiore cura e attenzione del solito. Peccato per la mostra di Neal Adams, che per il materiale storico di Batman faceva ricorso esclusivamente a riproduzioni “in alta qualità” delle tavole, ma immagino che la cosa sia dovuta al fatto che il grosso di quel materiale sia in mano a collezionisti privati americani. C’erano però l’originale della famosa copertina di Superman vs. Muhammad Ali, una tavola da The Brave and The Bold #81 del 1969, una da The Avengers #95 del 1972 e un paio di cose minori sempre anni ’70. Il resto era tutto materiale più recente e non molto interessante. Devo poi tessere frasi di lode per le mostre di Leiji Matsumoto e Junji Ito, su cui sono tutto tranne che esperto, dato che capisco più di calcio tedesco anni ’90 che di fumetto giapponese. Le tavole di Matsumoto erano davvero strabilianti, mentre la mostra di Ito… Beh, che dire, di Ito sapevo l’esistenza e poco più, invece sono rimasto catturato dalla potenza dei suoi originali, dai pattern che riesce a creare sfigurando volti e paesaggi e rendendoli di un orrore assoluto, quasi matematico. Da approfondire, anzi, peccato non averlo fatto prima visto che era uno degli ospiti principali della manifestazione.

La mostra di LRNZ

Neal Adams, copertina di Superman vs. Muhammad Ali

Leiji Matsumoto

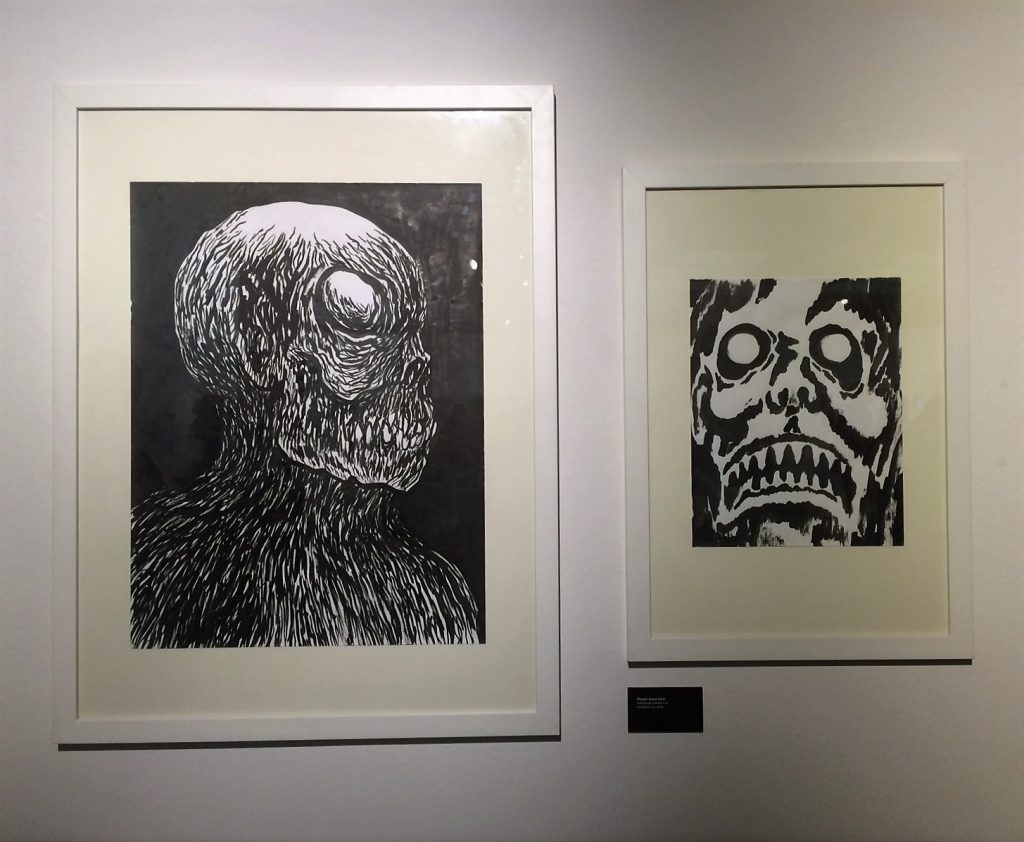

Junji Ito

Ancora Junji Ito

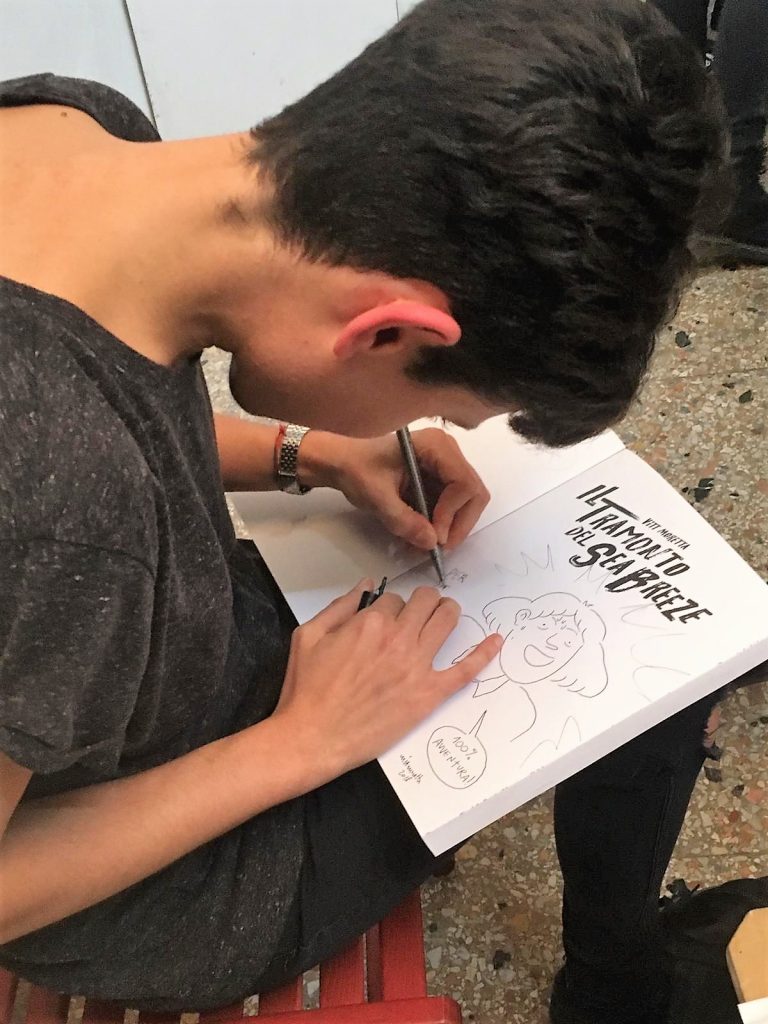

Sono talmente rimasto catturato dalle mostre che alla fine ho perso anche gli eventi delle 14, tanto ce n’erano ben tre interessanti tutti in contemporanea (showcase di Forsman, altro incontro con Drnaso sul tema fake news, presentazione de Il futuro è un morbo oscuro, dottor Zurich! di Lise&Talami) e così mi sono risparmiato l’imbarazzo della scelta. Alla fine sono riuscito a seguire soltanto l’ultima parte dello showcase di Forsman, per pochi intimi ma con lui sempre entusiasta e disponibilissimo a disegnare e a parlare del suo lavoro. Dopo di che, la mia Lucca è praticamente finita.