Toronto Comic Arts Festival 2016

Sono stato al Toronto Comic Arts Festival approfittando dell’ospitalità di Michele Nitri della Hollow Press, che presentava all’evento canadese Tract di Shintaro Kago alla presenza dell’autore, con tanto di mostra delle tavole originali del volume. Oltre a presenziare al tavolo e alla mostra, ho ovviamente approfittato dell’occasione per vagabondare per Toronto (ma vi risparmio i dettagli) e per vedere un po’ di eventi collegati al festival, ricchissimo di ospiti e di appuntamenti. Di seguito un breve reportage, per lo più fotografico, di quanto di fumettistico è successo dal mio punto di vista. Più in là, con molta calma, troverete sul sito una serie di approfondimenti, in primis sul negozio The Beguiling e Steven Gilbert. Le foto sono mie e di Michele Nitri, che ringrazio per la collaborazione.

Iniziamo proprio da The Beguiling, punto di riferimento per la scena fumettistica cittadina e non solo. Non ho una conoscenza così vasta dei negozi di fumetti del nostro pianeta, ma so che The Beguiling straccia tutti quelli da me visitati in precedenza con estrema facilità, grazie a un catalogo costruito con passione e dedizione dal proprietario Peter Birkemoe, principale organizzatore del TCAF insieme a Christopher Butcher, e dai preparatissimi ragazzi che lavorano nella sede di Markham Street. Qui sotto un paio di foto, antipasto di un più ampio servizio che potrete leggere dopo che l’avrò scritto.

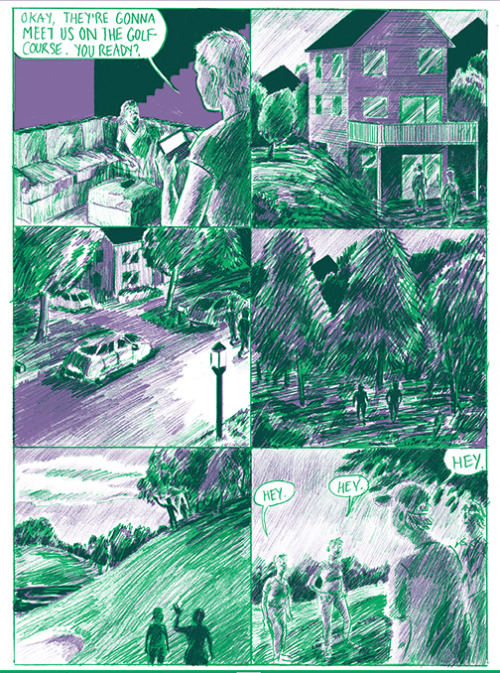

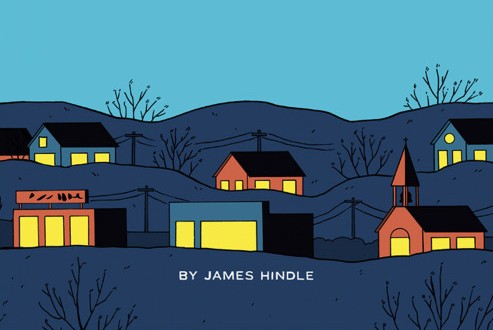

Ma facciamo un po’ di cronologia. Arrivato a Toronto la sera di sabato 7 maggio, la mia prima visita da The Beguiling è stata domenica 8. Il giorno successivo l’ho invece dedicato a Steven Gilbert, l’autore di Colville, fumetto che alcuni di voi conosceranno e avranno anche letto (ne aveva parlato Ratigher su queste pagine). Gilbert gestisce un negozio di fumetti a Newmarket, una cittadina facilmente raggiungibile in auto da Toronto. Ho così colto la palla al balzo per dedicargli una lunga intervista, che spero di riuscire a trascrivere presto, e per fare un giro nei luoghi in cui ha ambientato The Journal of the Main Street Secret Lodge, libro del 2013 di cui è previsto il seguito per l’anno prossimo. In basso le foto dell’esterno e dell’interno del negozio, quest’ultima con Gilbert tra i “suoi” fumetti.

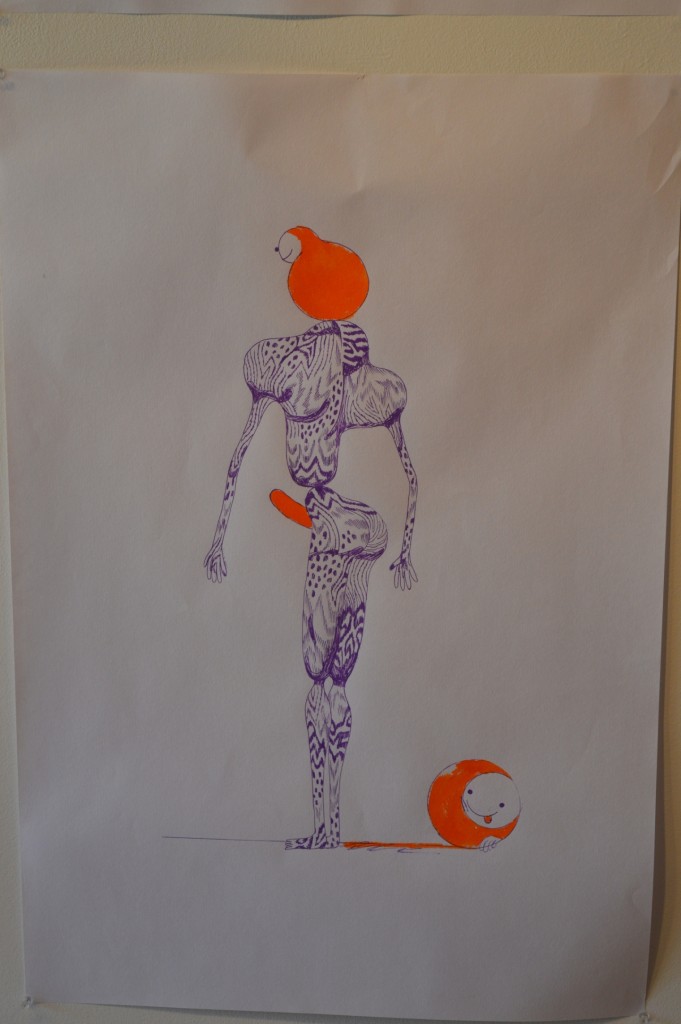

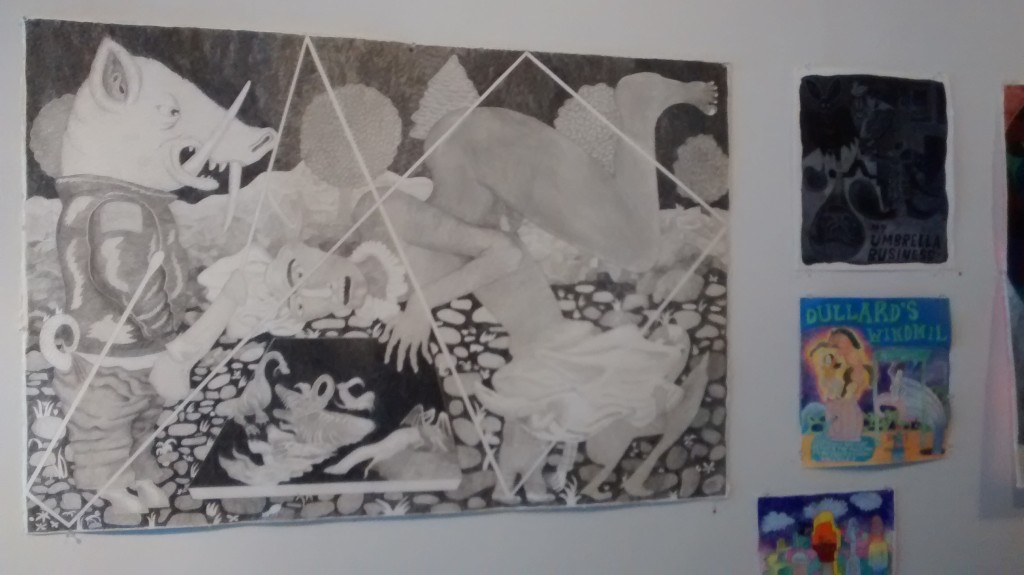

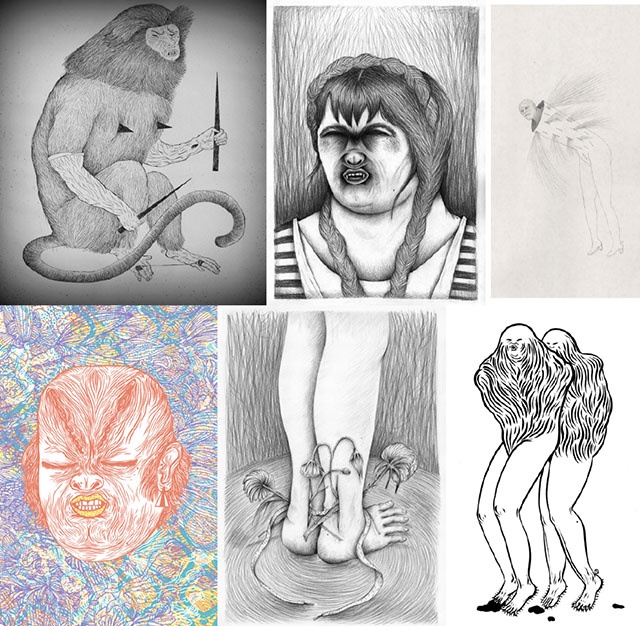

Non ricordo alla perfezione gli eventi di martedì 10, probabilmente poco significativi per voi lettori. Invece il giorno successivo ho visitato la galleria Weird Things, che tenendo fede al nome unisce originali di artisti/cartoonist più o meno famosi a svariate chincaglierie e a un onnipresente gatto. A gestire la baracca è Jonathan Petersen, scultore, fumettista e illustratore che ha pubblicato qualche tempo fa Space Basket per la Domino Books di Austin English. Mercoledì 11 maggio era tra l’altro l’ultimo giorno per vedere la mostra di Patrick Kyle e Michael DeForge. Belli soprattutto gli originali di Kyle, geometrici e a volte colorati, mentre quelli di DeForge rappresentavano una serie di figure umane in piedi, distorte e tappezzate dai ghirigori tipici del cartoonist canadese.

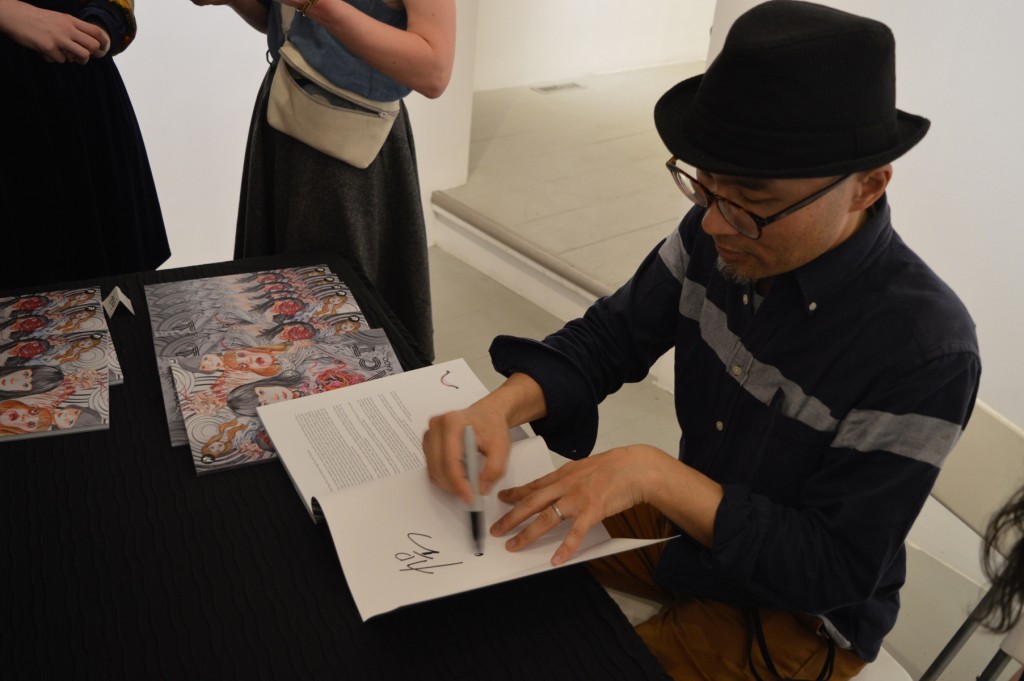

E siamo così a giovedì 12, giorno dell’inaugurazione della mostra di Shintaro Kago alla Narwhal Gallery, organizzata da The Beguiling, TCAF e Hollow Press. Per la prima volta si potevano ammirare tutti gli originali del nuovo, devastante e apocalittico Tract, raccolta di quattro storie brevi interamente a colori. Tanti i presenti all’evento, con le 45 copie disponibili del libro andate a ruba nel giro di un’ora o poco più e Kago sempre pronto a firmare dediche con la sua imperturbabile cortesia.

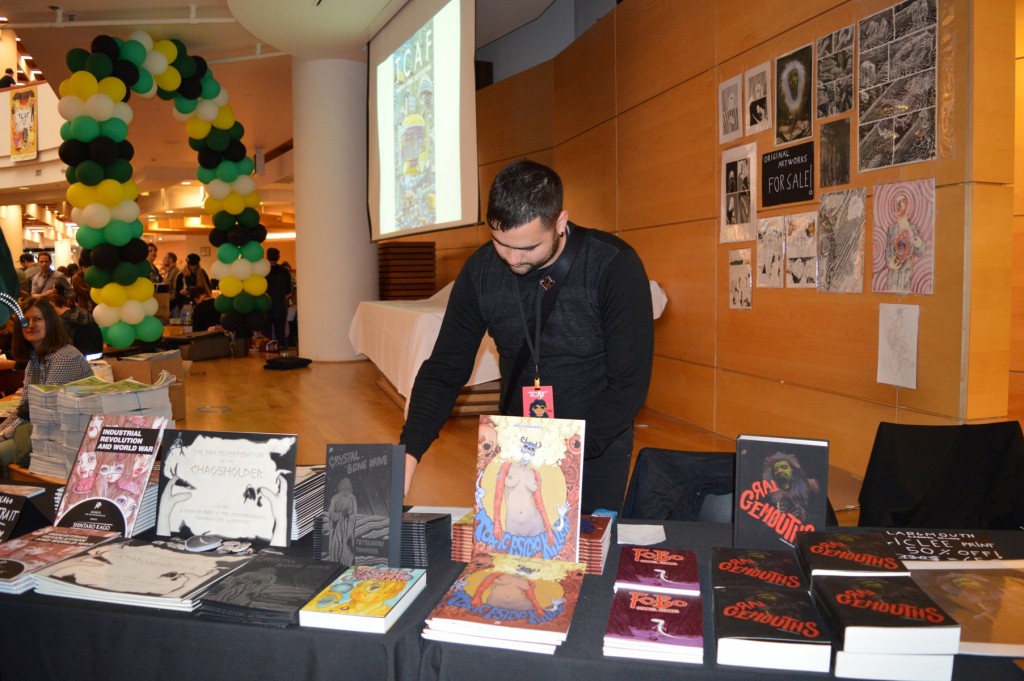

Eccoci dunque a venerdì 13. Con il TCAF alle porte è ormai tempo dell’allestimento dei tavoli e di qualche evento-antipasto, come un reading di fumetti organizzato da Hazlitt e 2D Cloud con cartoonist come MariNaomi, Mark Connery, Andy Burkholder e Gina Wynbrandt (sono riuscito a vederne soltanto una parte). Ho mancato invece completamente l’inaugurazione di Manuele Fior all’Istituto Italiano di Cultura e mi è dispiaciuto molto non riuscire a recuperare la mostra neppure in seguito (o meglio, ci ho provato ma sono arrivato quando era già chiusa). Il TCAF si svolge nella Toronto Reference Library, la biblioteca centrale della città, un edificio immenso a più piani con scale, ascensori e corridoi che scorrono sinuosi. Di seguito qualche foto della mattina di sabato 14, dagli ultimi preparativi fino all’arrivo del pubblico, numerosissimo (tra l’altro l’ingresso è libero) ma che non impedisce comunque la fruizione del festival. Magari non proprio una scampagnata all’aria aperta ma nemmeno Lucca Comics, per capirci.

Qui sopra una foto del tavolo della Hollow Press, che ha esaurito l’80% delle pubblicazioni il primo giorno. In particolare i libri di Kago hanno registrato un rapidissimo sold out, segno che il cartoonist giapponese era davvero atteso da quelle parti. Qualche coda per le firme delle maggiori guest star del festival (come Seth e Chester Brown, nonostante qui siano di casa) e tante novità al debutto tra i tavoli degli editori, che rappresentavano il meglio dell’editoria nord-americana di settore. Numerosi anche gli ospiti e gli espositori internazionali. L’Italia era rappresentata anche dalle ragazze di Teiera, che in questa occasione nessuno è riuscito a fotografare. Le ricordiamo dunque così, all’Elcaf di Londra del 2015.

Dopo questa immagine degna di un Intervallo Rai, torniamo al TCAF per dire che erano tre i piani della biblioteca occupati da case editrici e fumettisti, mentre in contemporanea una serie di artisti più mainstream esponevano nel vicino Masonic Temple (una ex sede della Massoneria locale) e una serie di presentazioni, interviste e dibattiti avevano luogo nell’adiacente Hotel Marriott di Bloor Street. Insomma, impossibile riuscire a vedere e a seguire tutto, soprattutto per chi, come me, doveva anche stare dietro a un tavolo e tenendo conto degli orari di apertura piuttosto ridotti (dalle 9 alle 17 il sabato, dalle 10 alle 17 la domenica). Non ho capito molto di quello che è successo ma la cosa sicura è che c’erano un sacco di gente e un sacco di fumetti. E che l’organizzazione è veramente impeccabile, fatta di persone squisite e disponibilissime. Tra gli eventi serali segnalo il bel concerto di sabato con i Creep Highway del duo Michael DeForge/Patrick Kyle, Mickey Zacchilli alias Dungeon Broads e Brian Chippendale in versione Black Pus per il gran finale tutto drones e percussioni. Nei giorni successivi al festival sono invece riuscito a tornare da Weird Things per vedere la mostra di Matthew Thurber, autore di 1-800-Mice e Infomaniacs, che esponeva con il suo suggestivo progetto parallelo MT Shelves, fatto di strani animali in bianco e nero, lucine, macchie colorate. E con questo è tutto.

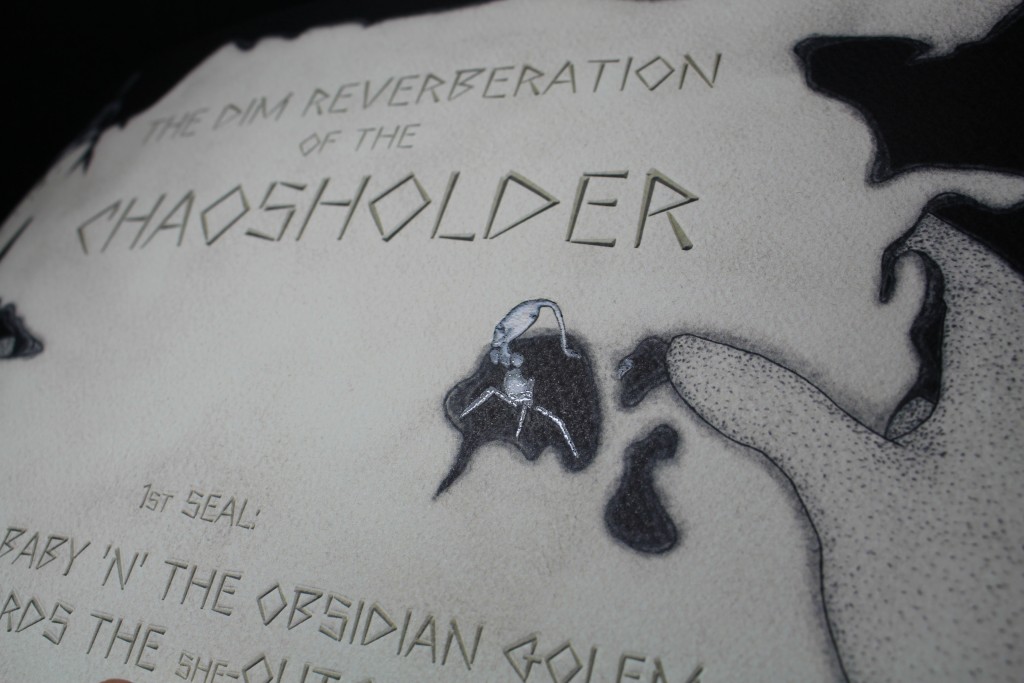

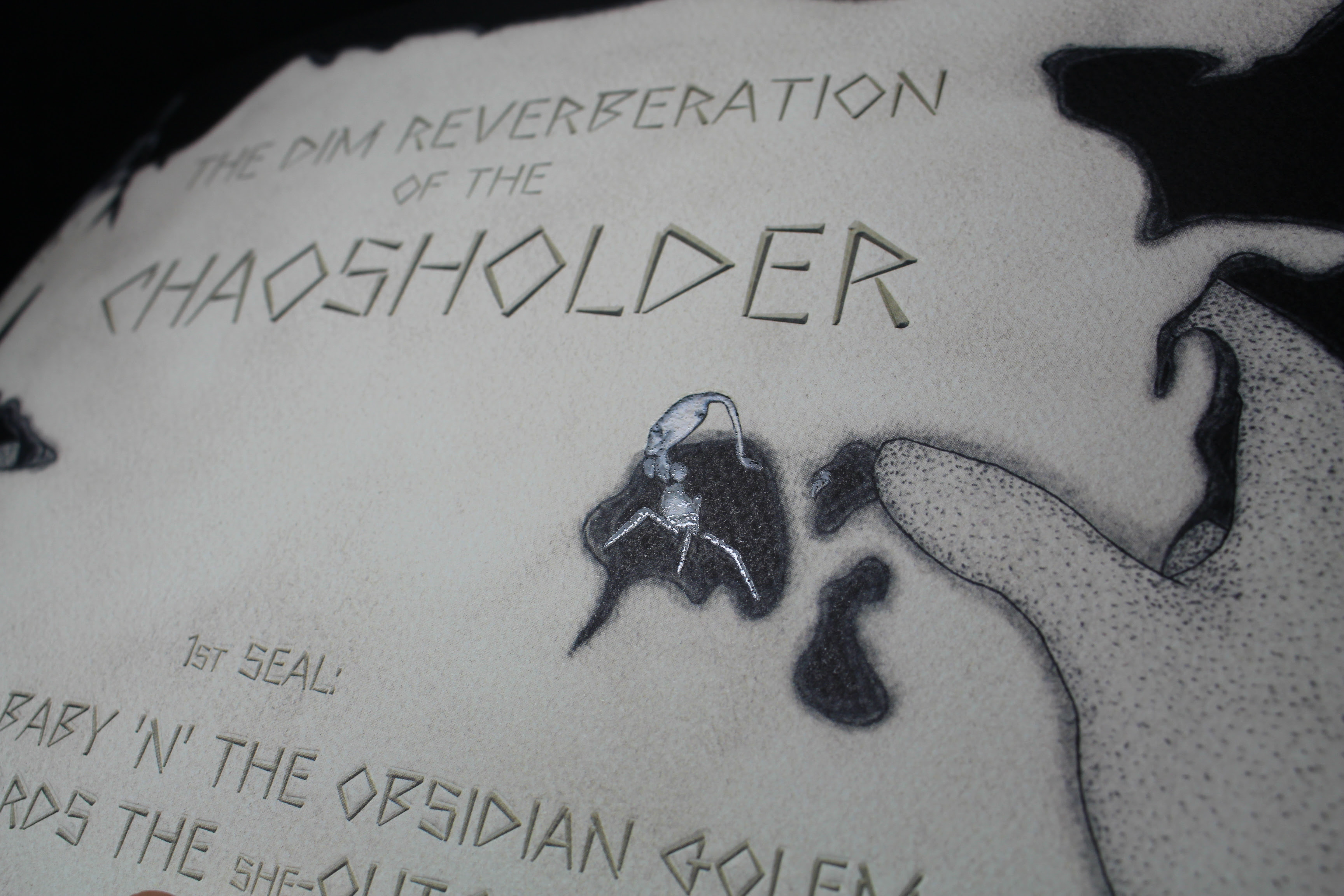

“The Dim Reverberation of the Chaosholder”

by Arallū, Hollow Press, January 2016, stapled, 32 pages, 34 x 24 cm, 17 euros

After Largemouths by Gabriel Delmas, a wordless opus of nearly 700 pages, Italian publisher Hollow Press tries a new editorial challenge with an eight-part saga created by an obscure artist, known only as Arallū. The first “seal” of The Dim Reverberation of the Chaosholder came out last January under the heading A Crippled Baby ‘n’ the Obsidian Golem, Towards the She-Outcast, confirming the inclination for long titles already highlighted by Under Dark Weird Fantasy Grounds anthology.

Note: The book is on sale, like other Hollow Press titles, in the Just Indie Comics online store. I’ve also collaborated with the publisher for Paolo Massagli’s Toxic Psycho Killer.

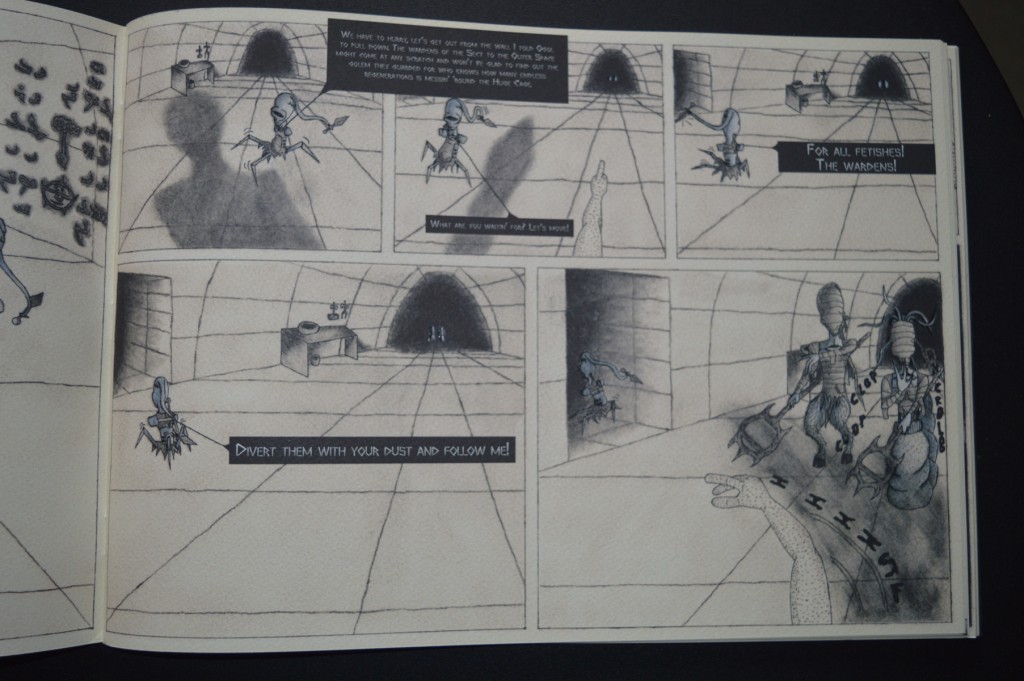

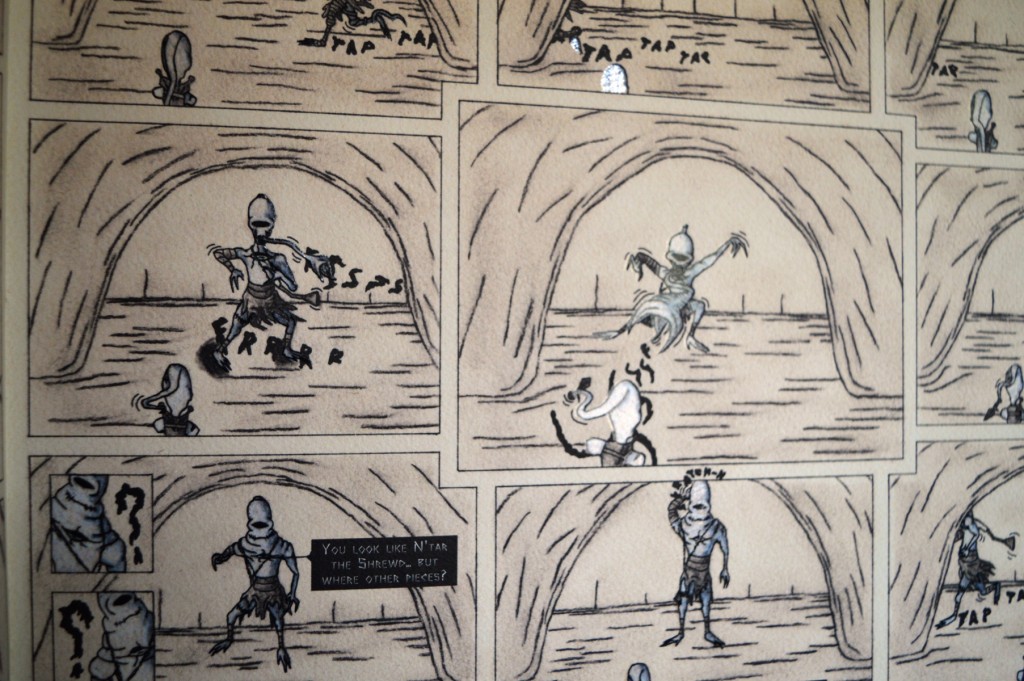

Presented by the publisher as a “dungeon crawler comic”, The Dim Reverberation of the Chaosholder is an alienating trip in an underground and diverse reality. This effect of claustrophobic derangement is achieved by Arallū through two basic narrative stratagems. The first and most obvious is the use of first-person perspective, similar to that of some shooter or fantasy videogames, which makes the reader one with the main character, the Obsidian Golem. The second is represented by the obsessive monologues of N’tar, a long-winded little monster who leads the Golem in the tunnels of the dungeon, carrying out the task assigned to him by the mysterious Hasabbāh. The reader is involved in a totally immersive experience, so that while turning the pages he can almost breathe the dust and humidity of the underground setting. He is essentially in the same situation of the protagonist, still silent, passive, able only to follow N’tar and to listen to his thick litany, full of singular words and of references to events yet undefined but probably essential for the development of the plot. The most intriguing seems the “Disorder”, an expression probably indicating an apocalyptic event of the past.

Arallū doesn’t dwell on explanations but he takes us immediately in his universe, full of connections to mythologies certainly unusual compared to the common background of mainstream comics, as he looks to the East using Persian, Armenian, Turkish or Babylonian terms deliberately mangled: a good example is Hasabbāh, whose name is a crasis of Hassan-i Sabbah, head of the sect of the Assassins formed in Persia in the late 11th century and frequently quoted by William Burroughs. However, these elements aren’t enough to get an accurate connotation of the era and even of the world in which the story is set. But we know this is such a retrograde and dark reality that people are measuring the passage of time according to the regeneration of the wounds they inflict on themselves.

The Dim Reverberation strikes not only for the story – full of text, intricated and intriguing – but also for the ability to join the Hollow Press vein, helping to give strength and cohesion to the catalog of Michele Nitri’s imprint. Here we find particular points in common with the work of Mat Brinkman and Miguel Angel Martin, the first for all his works but in particular for Multiforce – set in an underground world all of its own, although depicted with a more ironic and less solemn approach – the second for the story serialized in the Under Dark Weird Fantasy Grounds anthology, especially for the sexual subtext also present here with allusions to “fetishes” and “excitations of the anomaly”.

Original, almost alien in the context of today’s indie and underground comics, the book confirms its singularity in the package. Stapled, in a horizontal format of 24 x 34 cm, it is in fact characterized by a high-quality 200 grams tintoretto paper and by the use of a translucent paint that enhances some details for every of the 32 pages of the book. The cover with the flaps is just another element that gives a truly remarkable elegance to the whole object. Inside the graphical approach is disturbing in drawing obsessively the desolate landscape of the dungeon and its weird inhabitants. If some details, especially in the anatomy of the characters, are a little rough, the artist takes more and more confidence page after page, managing to build a style still basic but pleasantly unmistakable that culminates in the final scene, where the Obsidian Golem and N’tar meet the She-Outcast. Even the double-page reproduction of the Adwicked’s Creek is particularly successful and reminds Most Ancient’s Scaffold, a comic that for the mood and the nearly abstract drawings has some points of contact with The Dim Reverberation.

As for other Hollow Press titles, the comic is published in English but this time there is an Italian and a Japanese translation included to give it a widespread distribution. And a huge diffusion would be really deserved, for courage, originality and ability to fit into an increasingly dense catalog, which now includes also three new books: Crystal Bone Drive by Tetsunori Tawaraya, Fobo by Gabriel Delmas and Tract by Shintaro Kago, debuting at the Toronto Comic Arts Festival next 14-15 May at the presence of both the artist and the publisher.

Misunderstanding Comics #4

Come promesso nella precedente puntata di questa rubrica, torno a scrivere di un po’ di fumetti che mi sono stati inviati/consegnati dai lettori di Just Indie Comics. Si tratta di una selezione del materiale che ho trovato più interessante, perché purtroppo non ho davvero il tempo di occuparmi di tutti e tutto. Ci aggiungo Hax di Lale Westvind, uscito già da un po’ per Breakdown Press ma che ci tengo a recuperare. Terrò questa volta fede al titolo della rubrica parlando di tutto con estrema brevità, me ne scuso con gli interessati e con voi che leggete.

NOTA: Alcuni di questi fumetti potrebbero essere in vendita nel negozio on line di Just Indie Comics. In questo caso il link sul titolo vi porterà direttamente alla relativa pagina del negozio. I miei giudizi cercheranno di essere comunque obiettivi, ammesso che ciò sia possibile. Buona lettura.

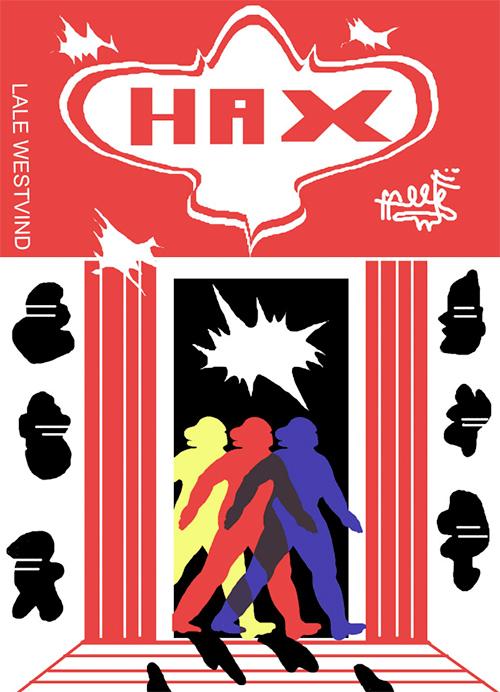

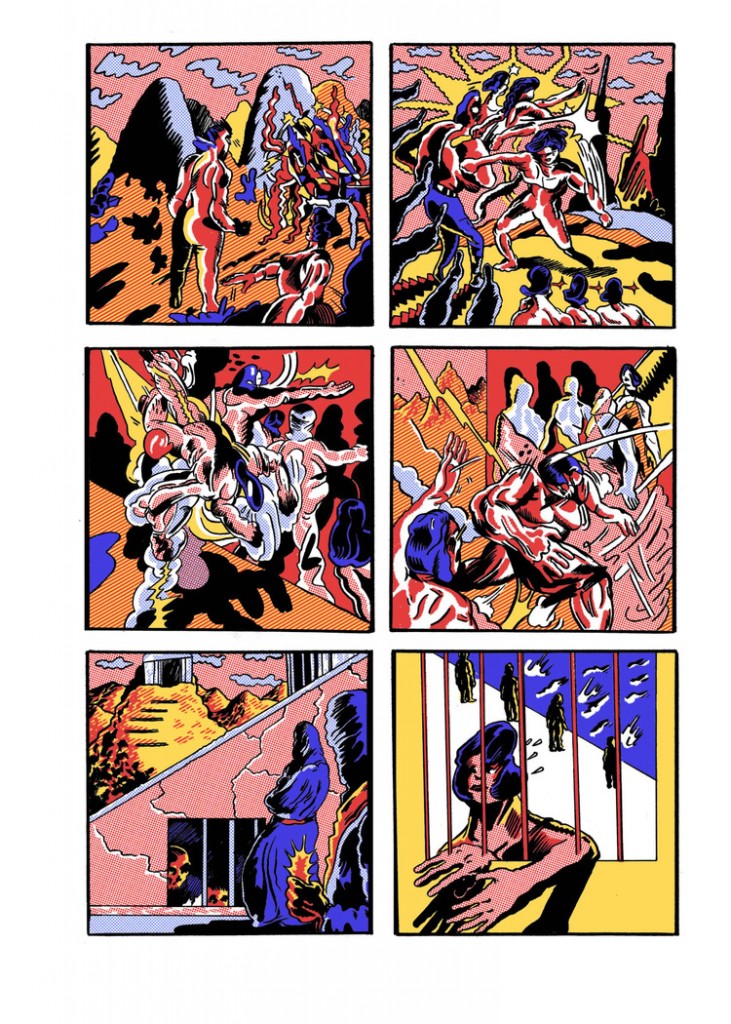

Iniziamo proprio da Hax, ennesimo pirotecnico esperimento di un’artista che è una delle voci più originali nel fumetto contemporaneo, espressione di una sensibilità altra che oserei definire ballardiana per come lavora sull’incontro/scontro tra corpi e macchine, oltreché sui concetti di movimento, velocità, azione. Ossessiva nel riproporre temi, immagini, contenuti come lo è per esempio lo spagnolo Gabriel Corbera, la Westvind realizza con Hax un esperimento coloratissimo che sfrutta appieno, come è ormai tradizione in casa Breakdown, le sovrapposizioni di colori tipiche della stampa in risograph. Il riferimento più immediato è il video che l’artista di Brooklyn ha realizzato per The Metal East dei Lightning Bolt, un viaggio bidimensionale che sembra la versione animata di Mad Max: Fury Road. Anche Hax è un viaggio ma il tono è più algido rispetto al video. La storia si dispiega muta e misteriosa per 24 densissime pagine in cui tre o anche più personaggi femminili affrontano prove e battaglie in uno scenario di guerra, con esplosioni continue, aerei che volano, macchine luccicanti.

Alla fine arrivano in un museo, appare un telefono e dall’altro capo della linea c’è un minaccioso signore della guerra vestito di nero. La trama è labile, siamo più dalle parti di un trip psichedelico ricco di associazioni di idee. Eppure viene voglia di sfogliarlo e risfogliarlo per afferrare sempre nuovi dettagli e possibili interpretazioni. Bellissimo.

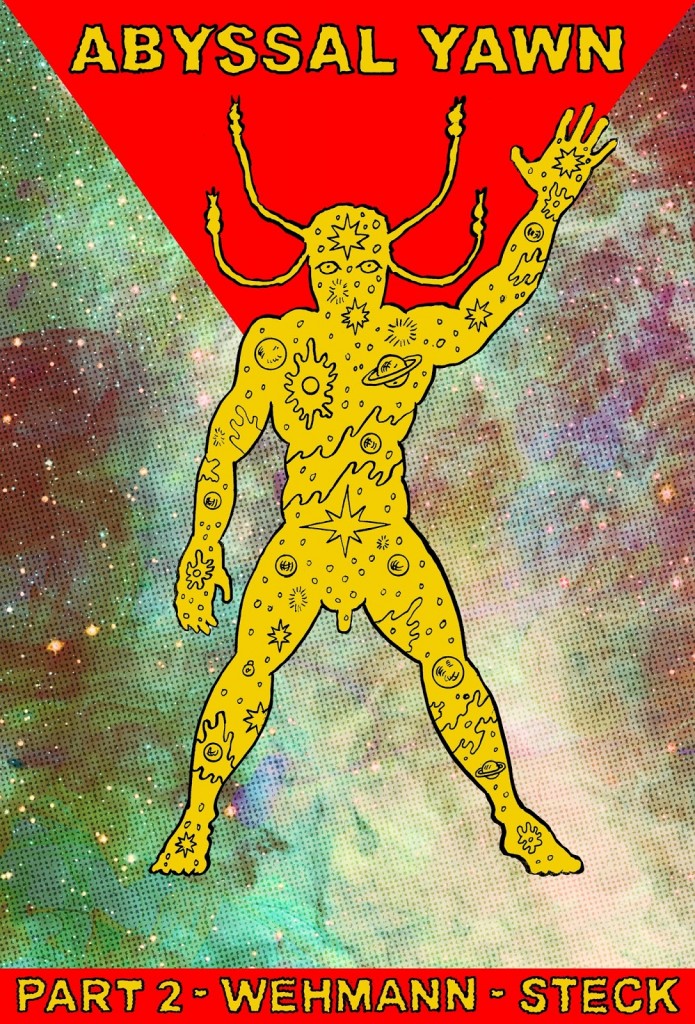

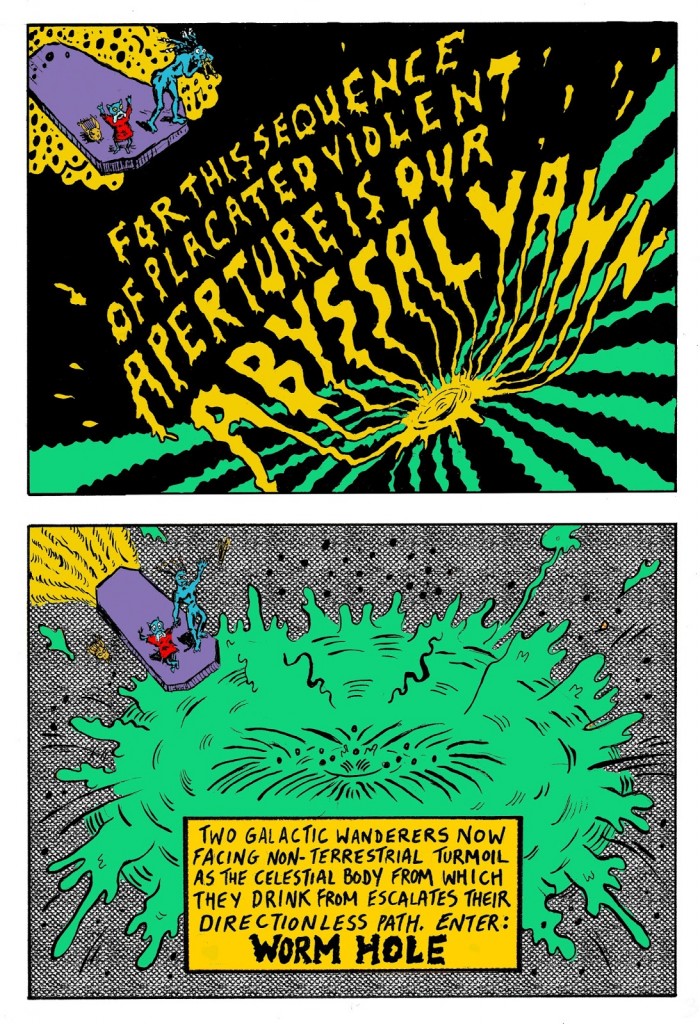

Psichedelico anche se di tutt’altro genere è il secondo numero di Abyssal Yawn di Bill Wehmann e Ed Steck, autoprodotto sotto il marchio Pacific Reverb Society. Se volete farvi un’idea del tono e delle tematiche di questa saga cosmica vi rimando alla mia recensione del primo numero, qui mi limito a segnalarvi l’uscita, dopo due anni di attesa, del secondo capitolo delle avventure di Birch Twig (“un Silver Surfer con trecce rasta e senza slip né misteriosi vuoti in mezzo alle gambe”, autocit.) e del cane parlante Max, pronti finalmente a dare battaglia alla malvagia Mother Sky Corporation. Abyssal Yawn continua a intrigare per la prosa ricca e pomposa di Steck, che rimanda alle saghe kyrbiane, e per l’approccio visionario. Se il primo numero era ambientato su un pianeta frutto della proiezione mentale di Max, in questa seconda uscita i due protagonisti entrano in un wormhole già a pagina tre e devono affrontare delle versioni alternative di se stessi.

Niente è come sembra da queste parti, nemmeno nello spazio, e la dimensione fantascientifica è innanzitutto mentale. Il disegno volutamente “zozzo” di Wehmann, la colorazione da saga cosmica made in Marvel, i riferimenti socio-politico-ambientalisti e i personaggi da cartoon fanno il resto, creando un ibrido difficilmente definibile, al tempo stesso saga cosmica e parodia di se stessa.

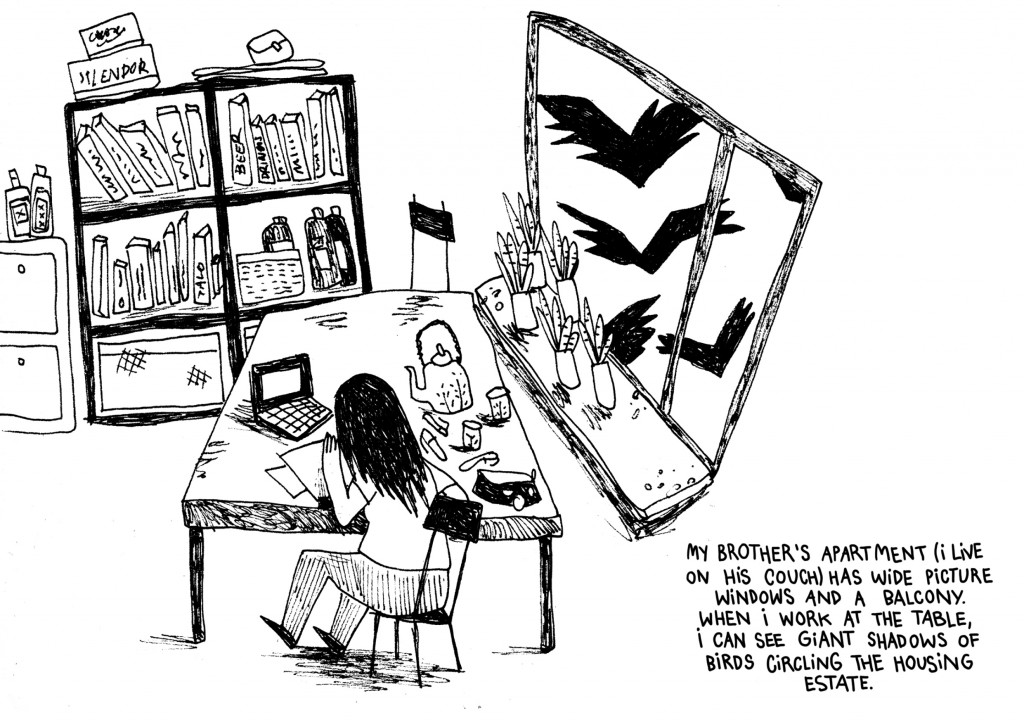

Torniamo decisamente sulla terra con un fumetto autobiografico, First Weeks della polacca Anna Krztoń, che avevo già notato su SW/ON #2 per un bel contributo graficamente arzigogolato. Ho seguito pian piano la sua crescita tra albi autoprodotti e contributi a varie antologie internazionali e credo che questo First Weeks, mini-comic in bianco e nero uscito a gennaio in 100 copie, sia la sua cosa migliore fino a oggi. Lo stile naif sintetizza perfettamente l’anima astratta e quella figurativa dei precedenti lavori dell’autrice, rappresentando con essenzialità ma anche con poesia le sue prime settimane a Varsavia. Siamo dalle parti di John Porcellino e dei comics-as-poetry per capirci, con un approccio diaristico che non è mai didascalico ma cerca sempre la poesia nel quotidiano. E alla fine della lettura rimane un pizzico di malinconia, segno che l’autrice ha centrato l’obiettivo. Di seguito qualche tavola per rendere meglio l’idea.

L’albetto è ovviamente in inglese e per richiederlo potete scrivere a krztonia@poczta.onet.pl. Oppure aspettare che arrivi nel negozio on line di Just Indie Comics, cosa che spero accada al più presto.

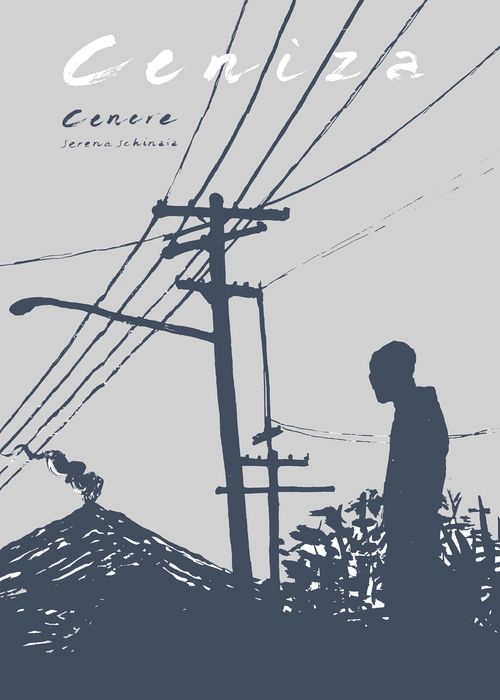

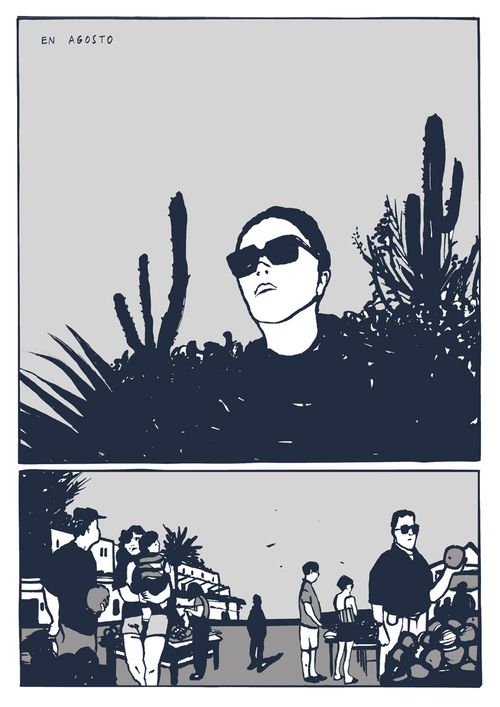

Se First Weeks lascia un senso di malinconia, Ceniza/Cenere di Serena Schinaia restituisce un senso di abbandono come pochi fumetti riescono a fare. E ci riesce in sole 16 pagine e poche, pochissime parole. Anche qui il fumetto è poesia e il riferimento più prossimo è l’ermetismo. D’altronde la Schinaia aveva già dimostrato in Deriva, albo autoprodotto che raccoglieva le sue storie brevi, di prediligere una scrittura fatta di frasi essenziali ma pregne di significato, lasciate a mò di didascalia sotto disegni carichi di un bianco e nero intenso. Ceniza/Cenere sviluppa questo stile in qualcosa di nuovo e diverso. Il tratto è più definito, la linea regolata e meno spigolosa, il bianco e nero viene abbandonato a favore del blu e del grigio.

A dialogare sono due piani temporali, il presente e il passato, il primo caratterizzato da una partenza, e quindi dalla malinconia, il secondo da un addio, e dunque dal dolore. E solo il fumetto può unire con tale sintesi e brevità emozioni così complesse, in quella che è una storia essenzialmente sull’andare avanti lasciandosi alle spalle non solo le difficoltà ma anche le proprie radici. Bellissima anche l’ambientazione, con il paesaggio vulcanico, il villaggio, le sue strade, i pali della luce, i pescatori. L’albo è pubblicato dalle Ediciones Valientes di Martin López Lam, in spagnolo e italiano. Ne trovate qualche copia nel mio negozio on line, e credo che al momento sia l’unica distribuzione italiana.

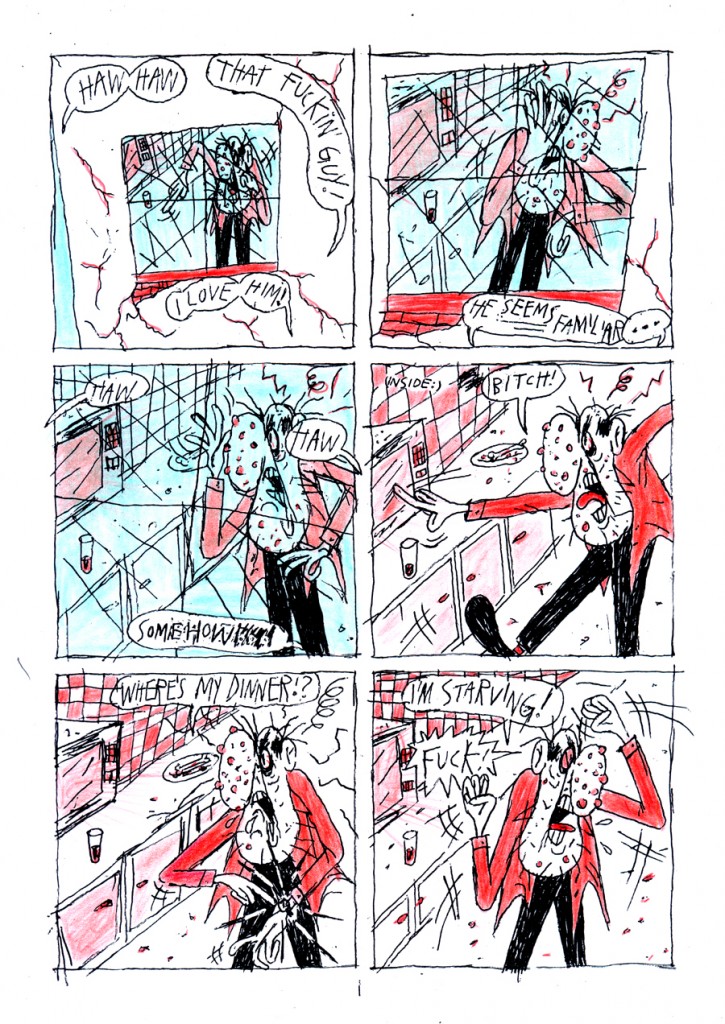

Concludo questa rassegna parlando di Rhizome, antologia spillata in risograph con testi in francese pubblicata dai belgi de La Boîte À Zines, in cui ogni numero trovano spazio gli artisti del collettivo più un ospite speciale. Dopo averne curiosamente spiato le vicissitudini on line, ho infine messo le mani sull’undicesima uscita, ormai risalente a un paio di mesi fa, che sceglie come tema un’immagine (una luce rossa nella neve, rappresentata in copertina) ispirata a un haiku di Michel Onfray (Un feu rouge/Dans un chaos de flocons/Soleil miniature) dando luogo a interpretazioni molto diverse tra loro. A spiccare, almeno da quanto ho capito grazie al mio francese tutt’altro che perfetto, sono i contributi di Antoine Houcke con Vacuité, una storia ricca di immagini suggestive e squisitamente meditativa, di Gilles T con Cassandra, il fumetto più sghembo del lotto con il suo mix di fantasy postmoderno e ironia, dell’ospite Blaise Dehon con Hors les clous, quattro fascinose pagine mute che illustrano un vagabondaggio per le strade della città sovrapponendo una figura umana in rosso alle vignette in blu. Gli altri contributi sono di Didier Vander Heyden ed Emilie Maidon. Nel frattempo vi segnalo che è già uscito il dodicesimo numero, che vede come ospite la finlandese Anna Sailamaa.

“š!” #24 + “mini kuš!” #38-41

In uno dei miei Best Of del 2015 avevo incluso š! #23, un’uscita particolare dell’antologia lettone, che rompeva il tradizionale canovaccio per raccontare con cinque storie più lunghe e impegnative del solito il tema delle vittime del nazismo. Chiusa quella parentesi si torna all’antico con un nuovo numero, introdotto da una bella cover di Līva Kandevica e contenente oltre venti fumetti brevi di artisti internazionali, questa volta sul tema Urban Jungle. Se il tono generale di questi volumetti formato A6 è giocoso, estemporaneo, ironico, personalmente mi diverto sempre a cercare in ogni numero di š! qualche voce off, che sia grezza, meditativa o astratta. Per esempio in una delle uscite più recenti, quella dedicata al tema Fashion (š! #22), c’erano i contributi di Hetamoé e Léo Quievreux a spiccare su tutti per il modo in cui rileggevano il tema “fashion” come fascinazione legata ai corpi e alla carne. E la stessa Marie Jacotey, che curava la copertina e firmava la storia di apertura, è una cartoonist piacevolmente atipica, dato che il suo stile a matita nasconde sotto la facciata rassicurante una spigolosità sia nel tratto che nel contenuto.

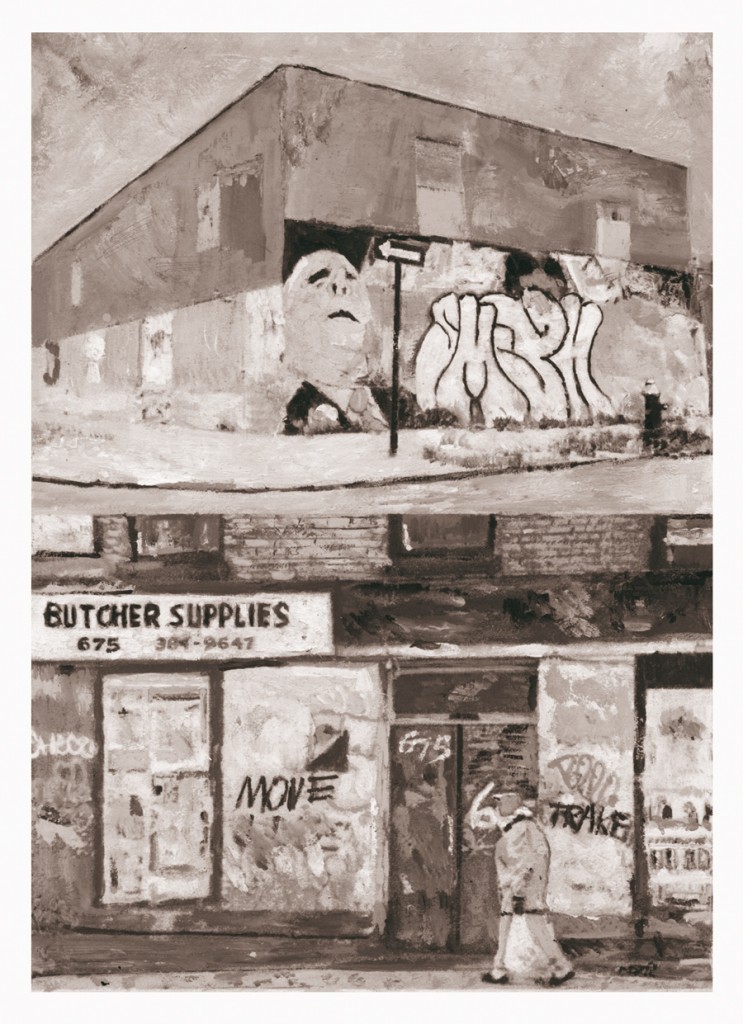

Quali sono dunque le voci off di questa nuova uscita? La mia preferenza va senz’altro ad Abraham Diaz, cartoonist messicano classe 1988 di cui sentirete riparlare su Just Indie Comics a proposito del suo Suicida #1. Diaz ha un tratto cartoon scombinato come piace a me e disegna personaggi dalle teste enormi e dalle espressioni tra lo stupido e l’incazzato. Le sue tavole sono piene di righe che vanno per conto loro, di colori che non riempiono mai del tutto lo spazio, di un lettering sgraziato che racconta vicende ironiche e assurde. Esteticamente alieno rispetto al resto è anche G.W. Duncanson, con un bel contributo pittorico in stile urban art, bianco e nero intenso fatto di graffiti, metropolitane, grattacieli: è questo uno di quei fumetti che mi piacerebbe rivedere un giorno in un formato più grande.

Sia Diaz che Duncanson sono al debutto sulla rivista, segno che gli editor David Schilter e Sanita Muižniece hanno successo nel ricercare nomi nuovi da aggiungere a quelli abituali. Il che è confermato da altri due debuttanti, più in linea con il tono generale dell’antologia ma non per questo meno interessanti. Mi riferisco in primis a Sami Aho del collettivo finlandese Kutikuti, con un tratto cartoon (ma più armonico rispetto a quello di Diaz) e colori sparatissimi: Fooled Again ricorda esteticamente il lavoro di Anya Davidson ed è un esempio di storia breve divertente e compiuta con un bel feeling underground d’altri tempi. E poi c’è la belga Mathilde Van Gheluwe di Tieten met Haar, con colori acquerello caldi, uno stile affascinante che ricorda l’altro fiammingo Brecht Evens e uno storytelling preciso ed efficace. Non mancano comunque contributi interessanti anche da parte di qualche habitué: penso soprattutto a Dace Sietiņa, il cui stile in costante crescita è sempre più vicino esteticamente all’arte russa degli anni ’50-’60, ad Amanda Baeza che per una volta abbandona la geometria per un bel contributo figurativo in bianco e nero, a Jean de Wet che conferma quanto di buono già aveva fatto vedere nel mini-kuš! #20 (ne parlavo qui).

E a proposito di mini-kuš!, il 17 marzo scorso ne sono usciti altri quattro, tutti di artiste donne. Ne approfitto per darvi una rapida occhiata, a partire dal #38, Three Sisters di Ingrīda Pičukāne, storia appunto di tre sorelle che trovano un uomo nudo in mezzo alla foresta, probabilmente ubriaco. Le donne parlano in francese, l’uomo in russo. E non ci sono sottotitoli, cosa che rende l’albetto un oggetto alieno, una favola moderna che si sviluppa tutta in orizzontale, lasciando i bordi superiore e inferiore della pagina in bianco, in modo da ritagliare una cornice dove raffigurare la coloratissima foresta con un effetto mosaico. Il dualismo femminile/maschile è qui più contrasto che dialogo e la rappresentazione delle protagoniste è quasi esplosiva, con i loro occhi grandi e una sensualità raffinata e intensa. Potremmo quasi opporre questo stile “caldo” e dionisiaco alle atmosfere algide e rigorose del mini-kuš! #40 di Hanneriina Moisseinen. 1944 racconta, come suggerisce il titolo, un episodio di guerra e precisamente l’evacuazione della Carelia, che la cartoonist finlandese mette in parallelo con il parto di un animale, rappresentando la crudeltà della natura e della guerra insieme. Alla storia lineare, seppur a modo suo brutalmente poetica, manca l’impennata decisiva e le matite della Moisseinen sono gradevoli ma troppo didascaliche per i miei gusti.

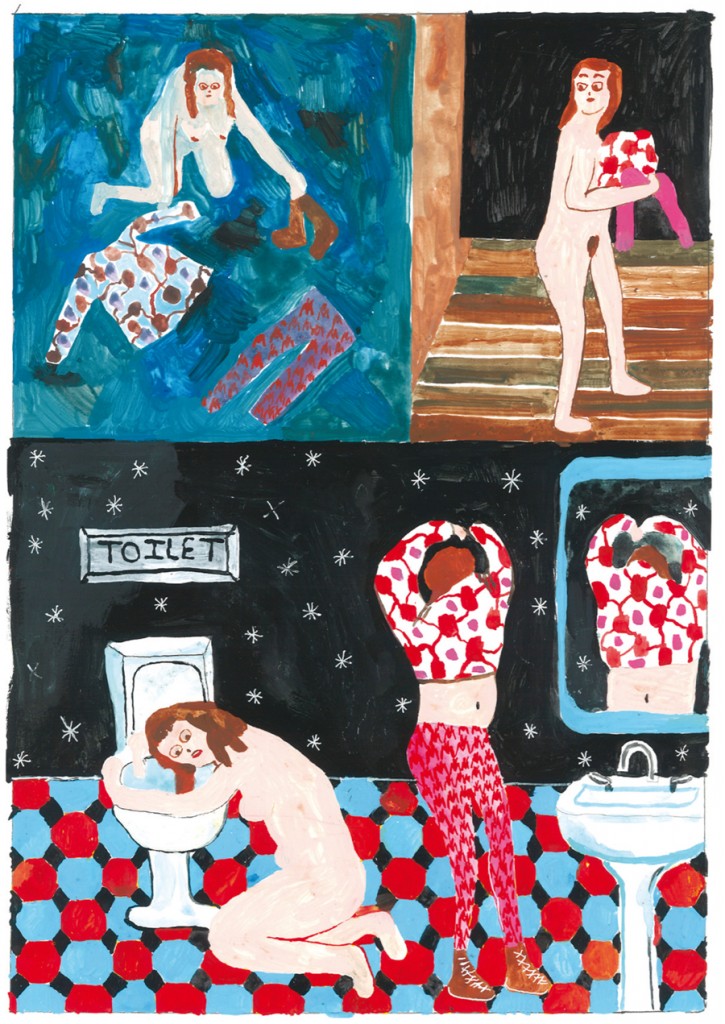

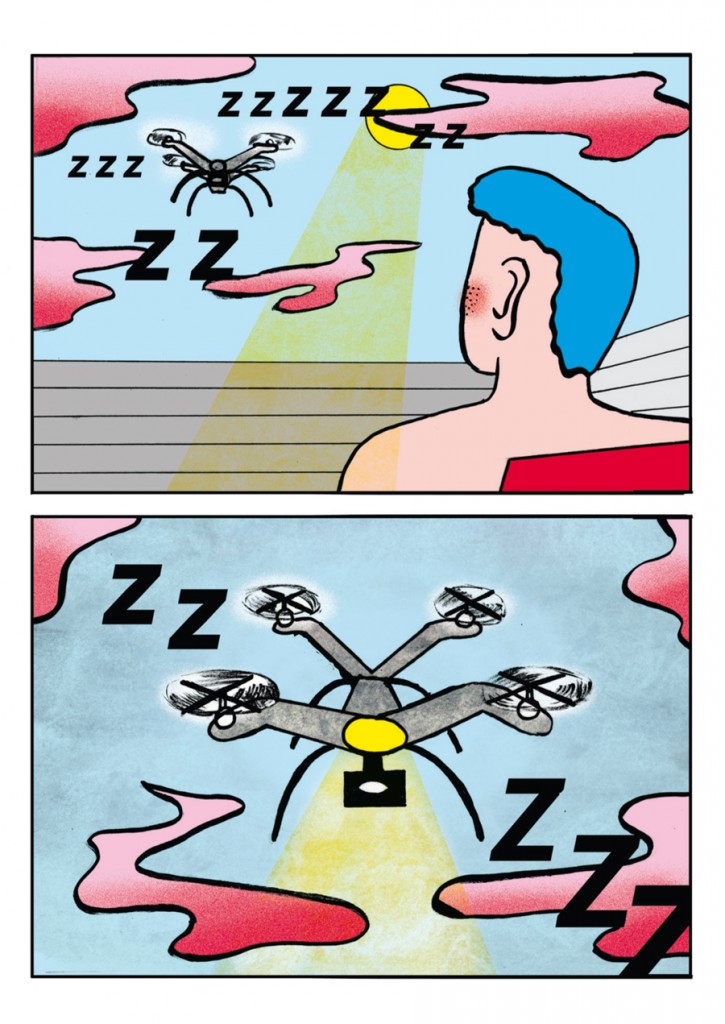

I mini-kuš! #39 e #41 sono entrambi senza parole e sono per me anche i migliori del lotto. Il primo è opera dell’americana Tara Booth, che ha fatto il suo debutto nella famiglia lettone proprio su Urban Jungle. Tipica storia di “a day in the life”, Unwell è tutto tranne che ordinaria. La protagonista si risveglia al fianco di un improbabile hipster, sgattaiola via non prima di avergli vomitato nella toilette, inforca la bicicletta, ripensa a quando ha messo gli slip in testa all’amante, dipinge un quadro letteralmente con il culo, esce di casa con il cane, incontra un maniaco in un parco, si ubriaca di nuovo… Non vi svelo il finale ma tutto funziona alla perfezione in questo divertentissimo fumetto che potrebbe sembrare un film muto, disegnato con uno stile patchwork da cartone animato alla South Park e con un bell’uso del colore. La pagina è completamente al servizio della protagonista e dei suoi movimenti, tanto che la scansione in vignette è spesso rotta dai suoi movimenti in verticale. Consigliatissimo, proprio come il mini-kuš! #41, in cui ammiriamo una Aisha Franz in versione technicolor disegnare i contorni di un futuro-non-così-futuro tecnologico, tra droni, identità sessuali cangianti, macchine del piacere. Meno narrativo rispetto al lavoro della Booth, EYEZ punta tutto sull’approccio visivo e su un disegno semplificato rispetto ai lavori precedenti della Franz, che in questa versione iper-pop affascina non poco.

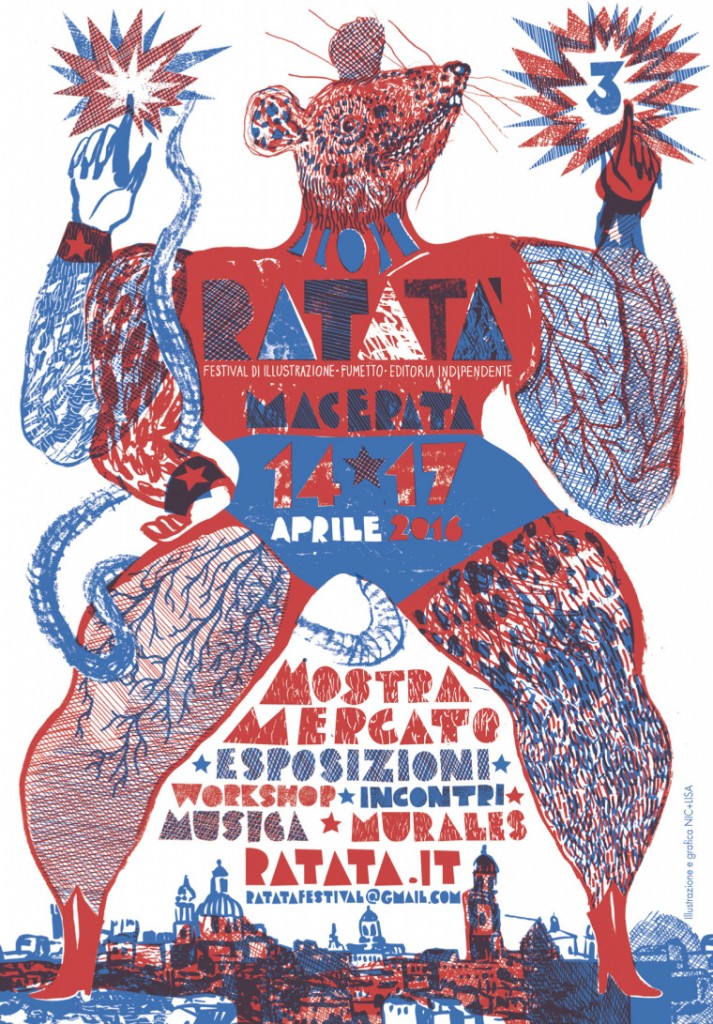

Per maggiori dettagli sulle nuove uscite e qualche immagine in più vi rimando al blog e al sito di kuš!, ricordandovi che l’editore lettone sarà ospite al Ratatà Festival del 14-17 aprile a Macerata, con un banchetto dove troverete tutte le pubblicazioni e una mostra dedicata alle artiste lettoni Anna Vaivare, Ingrīda Pičukāne, Līva Kandevica e Zane Zlemeša.

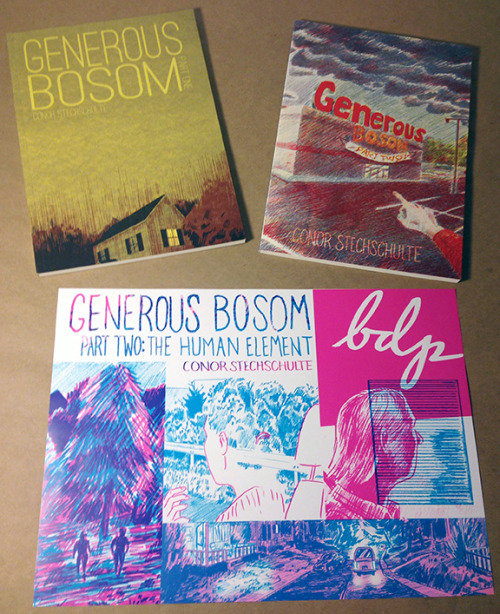

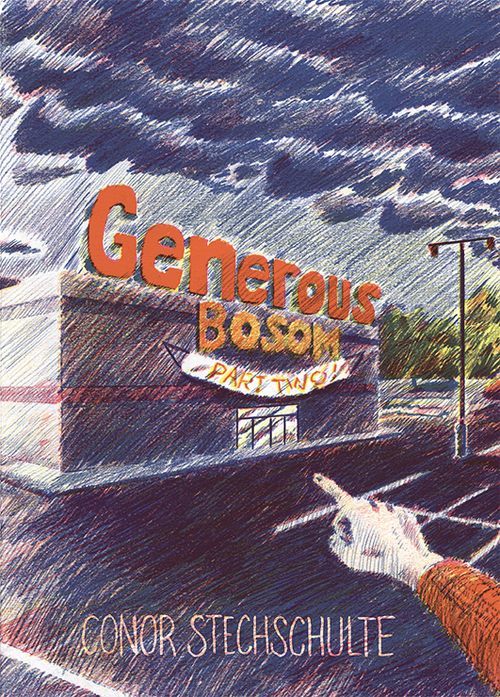

“Generous Bosom” #1-2 di Conor Stechschulte

Ho parlato più volte di Conor Stechschulte su Just Indie Comics ma senza entrare finora nei dettagli. Sin dall’edizione autoprodotta di The Amateurs, Stechschulte mi ha colpito per la potenza e l’integrità del suo stile, in quell’occasione al servizio di una storia ironica e brutale al tempo stesso, quella di due macellai che all’improvviso dimenticano come fare il proprio mestiere. Ristampato da Fantagraphics, The Amateurs è uno dei fumetti migliori degli ultimi anni ma è in realtà soltanto un tassello di una produzione che si conferma passo dopo passo eccelsa, dalle storie brevi pubblicate sulle antologie del collettivo Closed Caption Comics, di cui Stechschulte è stato uno dei principali animatori, ad albi autoprodotti come gli splendidi The Dormitory e Glancing, quest’ultimo interamente realizzato con l’acquerello. Non c’è dunque da stupirsi se l’autore statunitense, che di recente ha vissuto tra Baltimora e Chicago, è stato messo sotto contratto dall’inglese Breakdown Press, attentissima a quanto di meglio arriva dagli Stati Uniti e non solo.

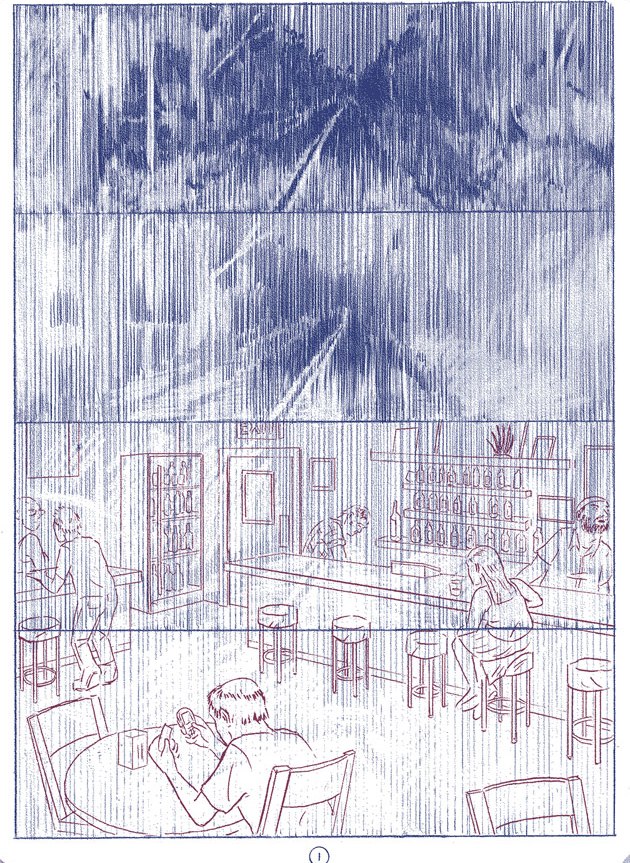

Aperto da una citazione di Abe Kobo (“The night is not an invited guest but rather the air that fills this room”), il primo numero di Generous Bosom inizia con una pagina a quattro vignette orizzontali, le prime due segnate da un intenso tratteggio blu a matita volto appunto a raffigurare la notte, il buio e la pioggia, le altre due in cui la pioggia si assottiglia e lascia spazio alla cornice del racconto, il protagonista di spalle seduto in un bar, il cellulare in una mano e un foglietto di carta nell’altra. Lui è Glen, che mesi prima di stare in quel bar, di ritorno da un matrimonio in una notte buia e tempestosa, ha bucato due gomme in un colpo solo davanti alla casa di Art e Cyndi, marito e moglie, lui molto più avanti con gli anni di lei. Art lo invita a entrare e persino a passare la notte lì, ma basta poco perché dalla gentilezza si passi a quel senso di stranezza, di inquietudine, di disagio che è tipico dei fumetti di Stechschulte e che trasuda dalla pagina fino a entrare nel tessuto nervoso del lettore. Ecco appunto che la notte entra nella stanza, diventa aria e dà il via a una strana situazione tra i tre personaggi che culmina in una delle scene di sesso più realistiche mai viste in un fumetto, 13 tavole su una griglia fissa di otto vignette, sfondo sporcato di blu, tanti primi piani con i volti dei protagonisti presi dalla paura e dall’imbarazzo più che dall’eccitazione. Gli sguardi, le espressioni, le inquadrature riescono a esprimere alla perfezione quel senso di desiderio misto a imbarazzo che si trovava già in Glancing, una storia muta in cui i rapporti tra i tre protagonisti, intenti a fare un bagno di notte, erano raccontati semplicemente attraverso i loro occhi.

In Generous Bosom #1 Stechschulte sfrutta appieno le potenzialità della stampa in risograph, alternando pagine su sfondo bianco, in cui il disegno è di solito in blu e a volte anche in marrone, ad altre tratteggiate e riempite di un intenso blu a matita, in cui la rappresentazione della pioggia e del vento è sorprendentemente simile agli scenari di Flowering Harbour di Seiichi Hayashi, uscito sempre per Breakdown. Soltanto il flashback delle due pagine centrali è in verde, che invece sarà il colore dominante del numero successivo (per un resconto dettagliato sulla realizzazione di Generous Bosom date un’occhiata a questo post sul Tumblr della Breakdown Press).

Generous Bosom #2 esce nel novembre del 2015 ed è ancora stampato in risograph. Ambientato mesi dopo il primo episodio, ne segue i diretti e inquietanti sviluppi, che sembrano tutto fuorché coincidenze. D’altronde già alla fine del numero precedente Glen aveva sentito Art e Cyndi parlare di un “piano” e anche il lettore aveva avuto gli strumenti per capire, sin dalle primissime pagine, che la sosta del protagonista a casa della coppia non era dettata dal caso. Adesso però si va oltre, perché se inizialmente Glen deve misurarsi con le conseguenze di quanto accaduto nel primo episodio, il finale ribalta ogni nostra possibile convinzione, introducendo nuovamente il tema del controllo che era centrale in The Dormitory. E torna anche quel senso di voyeurismo costante che aleggia nei fumetti di Stechschulte, con il lettore che si trova a guardare personaggi che guardano altri personaggi, come nella scena del VHS mostrato da Art a Glen, con qualche difficoltà tecnica (dove trovare un videoregistratore, oggi?) che spezza con il solito humor nero le atmosfere lynchiane del racconto (soprattutto Lost Highways mi sembra qui una chiara fonte di ispirazione, ma anche il cinema di Brian De Palma è senz’altro un’influenza). Il confine tra “realtà”, “piano” e “messa in scena” è sempre più labile e l’identificazione del lettore con Glen – spaesato, confuso ma a tratti anche eccitato – è totale.

Mentre buona parte dei dialoghi si svolgono come nel numero precedente su sfondo bianco, le soluzioni grafiche e di stampa più raffinate sono riservate ai flashback, in cui Stechschulte riesce a dimostrare la sua tendenza a raccontare con le immagini ancor più che con i testi. L’autore si concentra in questo secondo episodio sul passato di Art e Cyndi, in una serie di scene dominate da un tratteggio verde per lo più diagonale e dai toni del blu, creando un effetto onirico, che alla scena principale sovrappone corpi e volti, come se fossero fantasmi. E quando vengono descritti i primi incontri tra i due, l’uomo è appunto un fantasma, dato che il suo volto – di solito tondeggiante, delineato di volta in volta da un sorrisetto sardonico, dalla bocca spalancata e da marcate espressioni facciali – diventa indefinito, cancellato dai raggi del sole e forse anche dal desiderio, da parte della moglie, di dimenticare il passato. Quando non c’è Cyndi riusciamo invece a vedere Art in un flashback cronologicamente più vicino agli eventi narrati, in cui si scoprono le sue abilità di ipnotista, con tutta probabilità rilevanti nel prosieguo della storia. Se Generous Bosom #1 è compatto, strutturato, denso come già erano i precedenti fumetti di Stechschulte, il seguito esce da questi schemi perfetti e controllati aggiungendo divagazioni, fughe, assoli e trasformando così quella che finora era una riuscitissima canzone in una suite polifonica e sperimentale. Con Generous Bosom #2 l’autore alza l’asticella e sfida se stesso a creare qualcosa di più complesso. E soltanto le prossime uscite – la vicenda dovrebbe svilupparsi almeno per un paio di altri albi – potranno dirci se il tentativo è riuscito.

Mi capita spesso di chiedermi cos’è che rende certi fumetti migliori rispetto ad altri e la risposta è ovviamente di volta in volta diversa, a seconda delle cose lette di recente, del momento, dell’umore. Ma una delle risposte che mi do più di frequente è che, quando si parla di fumetti che vogliono raccontare una storia (e non è detto che i fumetti debbano sempre farlo), hanno una marcia in più quelle opere in cui ogni mezzo (testi, disegni, stampa, ecc.) contribuisce con la stessa dignità alla creazione di un unicum compatto e indivisibile. E Generous Bosom appartiene senz’altro a questa categoria.

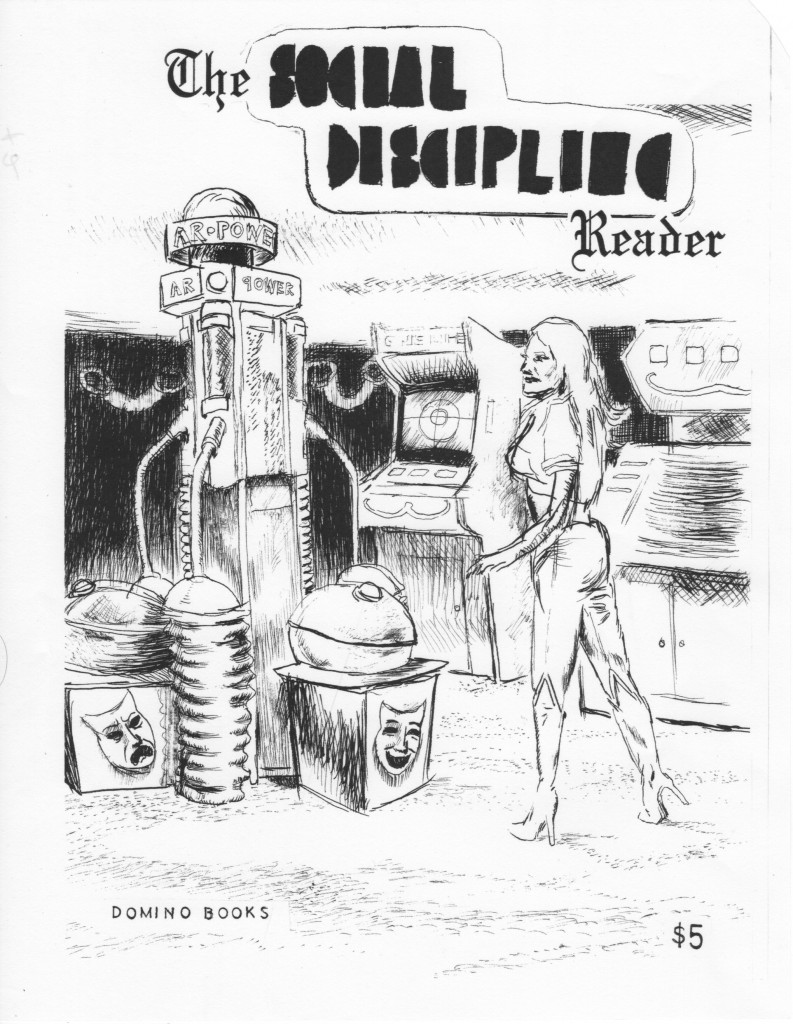

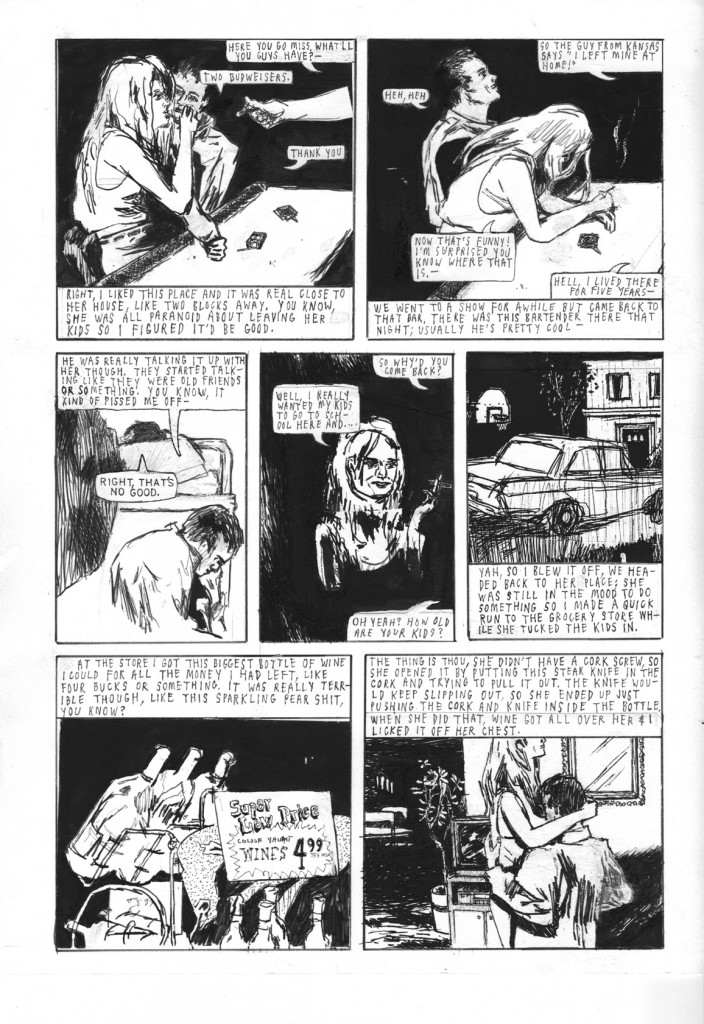

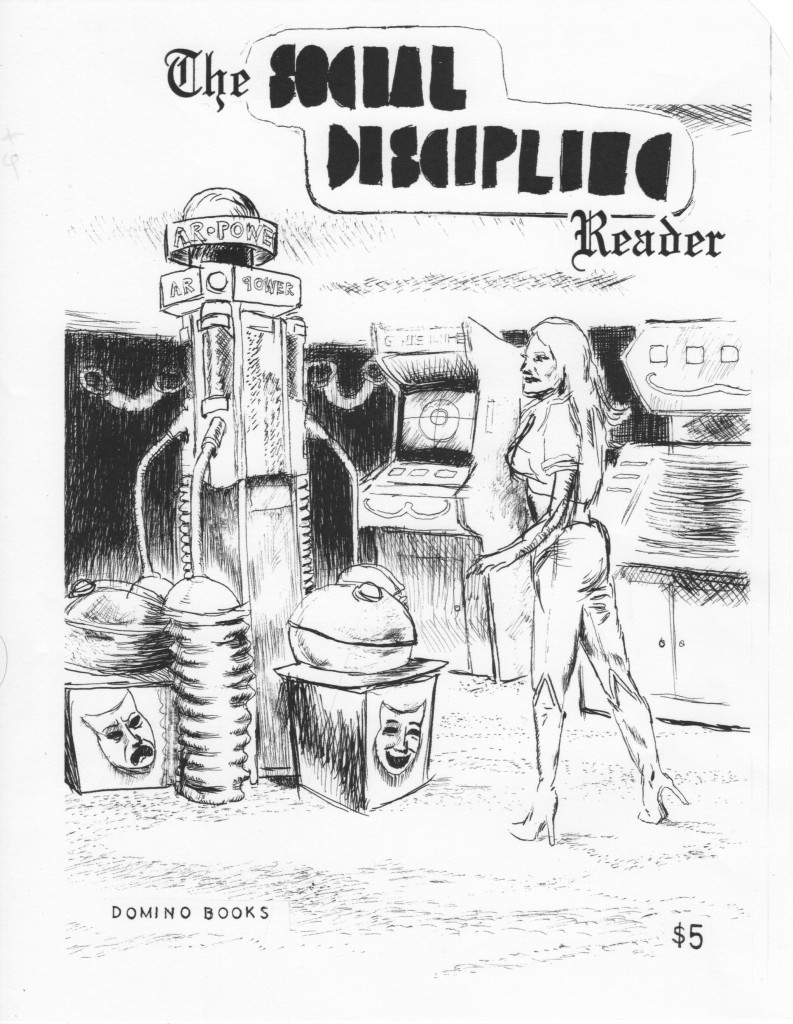

“The Social Discipline Reader” by Ian Sundahl

Steadily devoted to publish comics standing out as raw, far from any contemporary pattern and without commercial ambitions, Brooklyn-based Domino Books is one of the most interesting small presses of the US scene. Founded by Austin English, Domino looks just like his patron at a rough and spontaneous line, able to record odd situations and ambiguous feelings on the page, neglecting the cute aesthetics of most of today’s comics. In a world where every style, even if different from the dominant one, tends to become canon to the point of sterilizing itself, Domino’s artists are genuine examples of purity and expressive uniqueness with few equals. I think at the works of E.A. Bethea, of which I have already spoken some time ago in this post, or at Ian Sundahl‘s art, between comics, poetry and literature, marked by a deliberately raw sign, the result of an original aesthetics. Sundahl can really draw and this is obvious especially when he chooses free and intense lines, but sometimes he prefers to rely on sketchy and imperfect forms, in harmony with the material of these comics – dense stories of outsiders, prostitutes and misfits set in darkly lit bars, dusty suburban roads, smoke filled casinos. Sundahl is a Portland-based artist who self-released so far eight issues of his zine Social Discipline. English noticed him and put together The Social Discipline Reader, a 40-page “best of” published in an edition that is the mirror of a direct and no-frills approach.

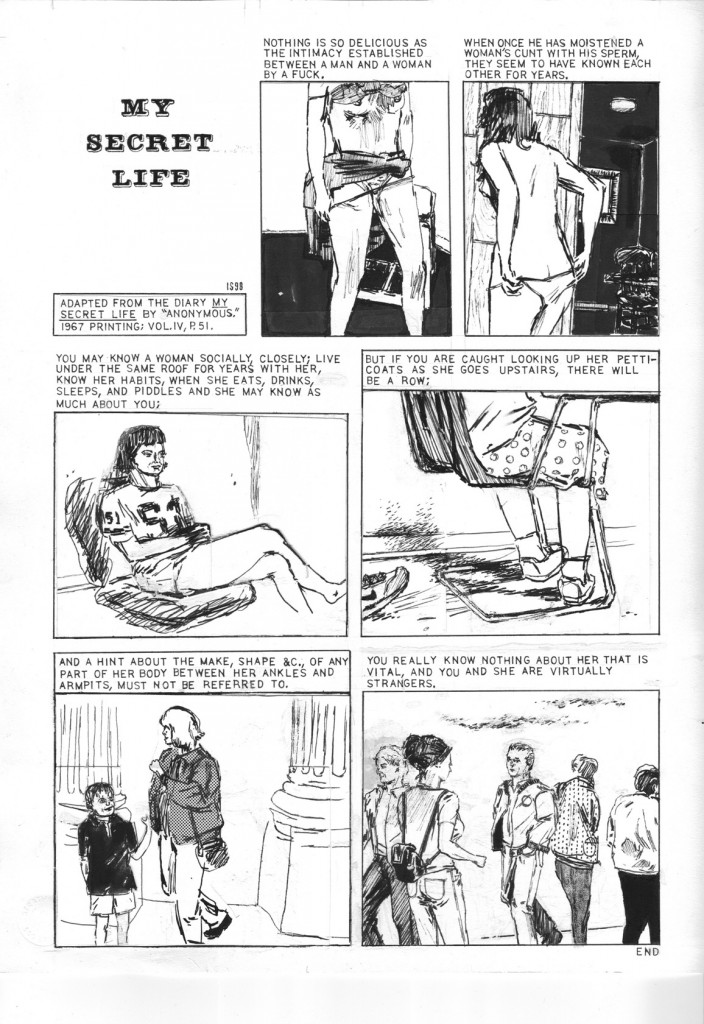

The book is a jumble of short stories, illustrations, drawn essays. They range from the modern adaptation of the nineteenth-century memoir My Secret Life to Where You Are King – four packed and dark pages in which a prisoner tells a story of sex, jealousy and at the end violence – passing through a series of illustrations of people sitting in front of slot machines, reproductions of pictures taken on the road, two pages about heels (a recurring theme in Sundahl’s art, since he also released an issue of Heelage zine and a new one is on the way). The mood is sometimes very prosaic (“Nothing is so delicious as the intimacy established between a man and a woman by a fuck” begins one of the pieces from My Secret Life), other almost transcendental in depicting men and women as toys in the hands of fate, whether they are subjugated by the impressive shapes of Nevada slot machines or they witness mysterious apparitions of phantom ships.

Fascinated by the world as told by Ian Sundahl – pulp and visceral as a certain literature and a few comics can be – I made available some copies of The Social Discipline Reader in Just Indie Comics online shop, where you can also find a section with other fine titles by Domino Books.

Fascinated by the world as told by Ian Sundahl – pulp and visceral as a certain literature and a few comics can be – I made available some copies of The Social Discipline Reader in Just Indie Comics online shop, where you can also find a section with other fine titles by Domino Books.

Just Indie Comics Buyers Club, pt. 2

Lo scorso mese di dicembre ho lanciato un abbonamento meglio noto come Just Indie Comics Buyers Club, ovviamente collegato ai fumetti di cui si parla su questo sito e a quelli disponibili nel negozio on line di Just Indie Comics. Non si è trattato di un successo strepitoso, ma i dieci coraggiosi che si sono abbonati hanno consentito di mandare avanti senza troppa fatica la distribuzione di fumetti che ho inaugurato nel settembre scorso e per questo avranno la mia eterna (memoria permettendo) gratitudine.

Gli ignari possono rileggersi il post in cui parlavo del Buyers Club, perché qui mi limiterò semplicemente a dire che è in partenza la seconda tornata di fumetti. Se la prima spedizione è stata caratterizzata per tutti gli abbonati dalla presenza di Frontier #10 di Michael DeForge, la seconda avrà come comune denominatore The Social Discipline Reader di Ian Sundahl, di cui ho parlato recentemente in un’apposita recensione. Ho scelto questo titolo per poter dare a tutti la possibilità di affrontare un fumetto diverso, ruvido o propriamente “raw” come dicono gli americani, ampliando in questo modo i confini solitamente definiti dall’editoria, a volte anche da quella “alternativa” o che dir si voglia.

Per chi ha scelto la versione Small del Buyers Club insieme a The Social Discipline Reader ci sarà una piccola sorpresa, mentre gli abbonati formato Large avranno un secondo fumetto, che varierà a seconda dei casi. Giusto per dare un’idea a chi non è entrato nella legione di Just Indie Comics, tra i titoli che hanno fatto e faranno parte delle prime due tornate di questo esclusivissimo club ci sono, in ordine sparso, Pope Hats #4 di Ethan Rilly, Blammo #8 1/2 di Noah Van Sciver, Fedor di Patt Kelley, Immovable Objects di James Hindle, Rough Age di Max de Radiguès, Ganges #5 di Kevin Huizenga, Windowpane #3 di Joe Kessler.

Se qualcuno di voi desiderava ardentemente uno di questi fumetti e non l’ha ricevuto, basterà scrivermi e cercherò di includerlo nella spedizione di luglio. Per i non abbonati, alcuni di questi titoli sono disponibili nello shop, quindi date un’occhiata lì se siete interessati. L’iniziativa è comunque stata positiva e conto di ripeterla il prossimo anno, con la speranza di estenderla anche a tutta Europa invece che alla sola Italia. Intanto buona lettura.

“The Social Discipline Reader” di Ian Sundahl

Sempre attenta a proporre un fumetto crudo nel senso vero del termine, fuori dagli schemi della contemporaneità, senza alcuna ambizione commerciale, la Domino Books di Brooklyn è una delle piccole case editrici indipendenti più interessanti del panorama statunitense. Creatura di Austin English, la Domino guarda proprio come il suo patron-cartoonist a un segno grezzo e spontaneo, capace di incidere emozioni e sensazioni sulla pagina rinunciando a ogni tentativo estetizzante e alle carinerie di tanto fumetto odierno. In un mondo in cui ogni stile, anche se diverso da quello dominante, tende a farsi canone fino al punto di sterilizzarsi, gli artisti pubblicati dalla Domino si propongono come esempi di purezza e unicità espressive con pochi eguali. Ne è esempio la produzione di E.A. Bethea, che ho già analizzato tempo fa in questo post.

Non poteva sfuggire alle attenzioni di English l’arte di Ian Sundahl, al confine tra fumetto, poesia e letteratura, pregna di un segno volutamente grezzo, frutto di una ricerca estetica originale. Sundahl sa disegnare e si vede, soprattutto quando sceglie linee libere e intense, ma a volte preferisce affidarsi a forme soltanto abbozzate e imperfette, in armonia con la materia di questi fumetti – storie torbide di outsider, prostitute e balordi ambientate tra bar poco illuminati, strade polverose ai confini della città, sale da gioco. Sundahl è un artista di Portland che finora si è autoprodotto otto numeri della sua zine Social Discipline. English l’ha notato e ha messo insieme questo The Social Discipline Reader, una sorta di “best of” di 40 pagine pubblicato in un’edizione spillata forse sin troppo essenziale ma che è comunque specchio di un approccio diretto e senza fronzoli.

L’albo è uno zibaldone di storie brevi, illustrazioni, saggi disegnati. Si va dall’adattamento in chiave moderna del torbido memoir ottocentesco My Secret Life a Where You Are King – quattro pagine dense e notturne in cui un carcerato racconta una storia di sesso, gelosia e infine violenza – passando per una serie di illustrazioni di persone sedute davanti a slot machine, riproduzioni di foto scattate per strada, due pagine sui tacchi che riprendono il tema della fanzine Heelage curata dallo stesso Sundahl. Il tono è a volte assolutamente prosaico (“Niente è così delizioso quanto l’intimità che si stabilisce tra un uomo e una donna con una scopata” inizia uno dei brani tratti da My Secret Life), altre quasi trascendentale nel raffigurare uomini e donne come giocattoli in mano al fato, che si tratti di personaggi soggiogati dalle forme imponenti delle slot machine del Nevada o di misteriose apparizioni di navi fantasma.

Affascinato dal mondo raccontato da Ian Sundahl, viscerale come solo certa letteratura e poco fumetto sanno essere, ho deciso di inviare una copia di The Social Discipline Reader a tutti gli abbonati del Just Indie Comics Buyers Club. Gli altri possono invece trovarlo nella sezione Domino Books del webshop. Buona lettura.

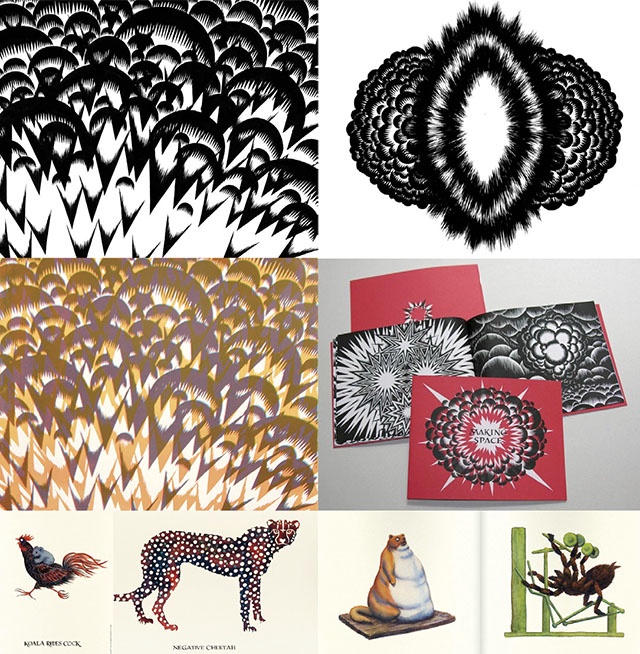

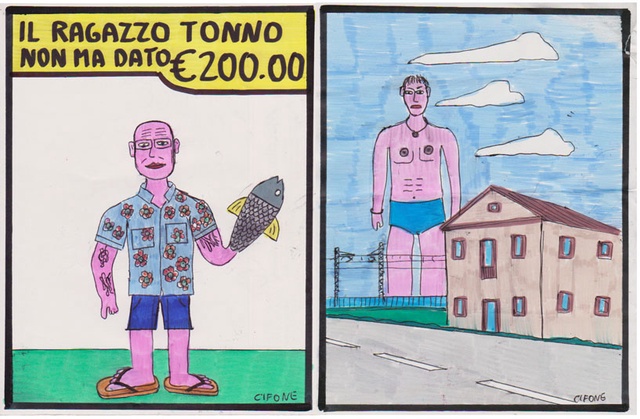

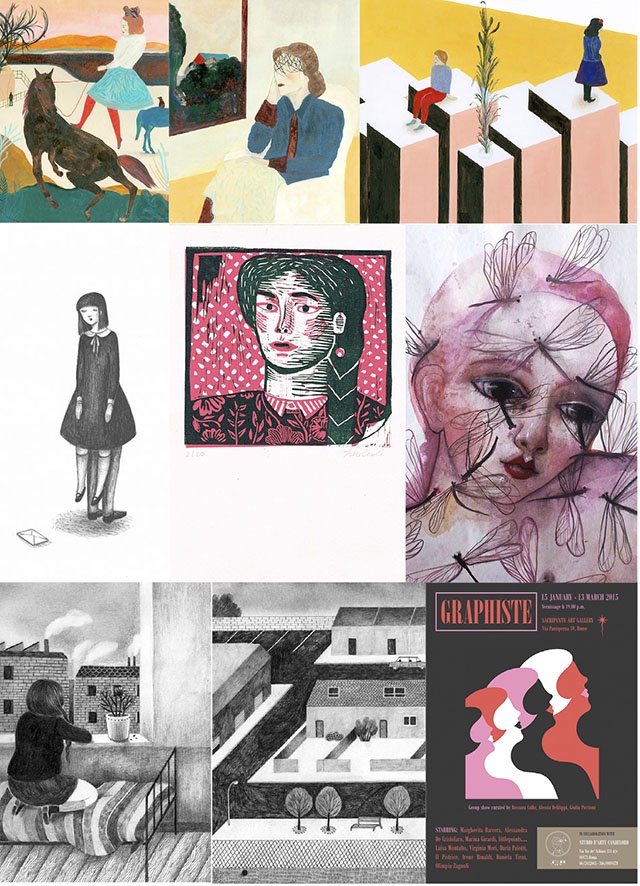

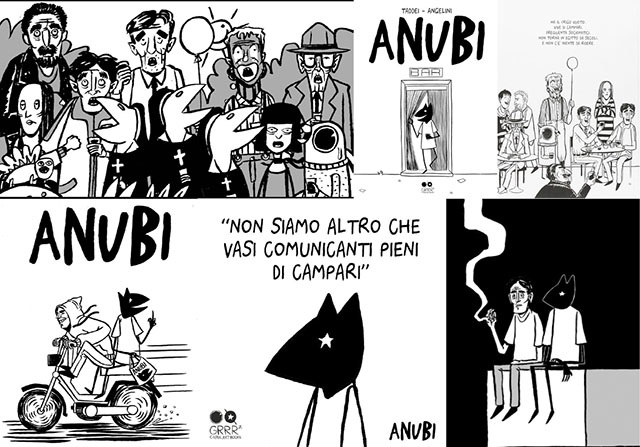

A Macerata è di nuovo Ratatà

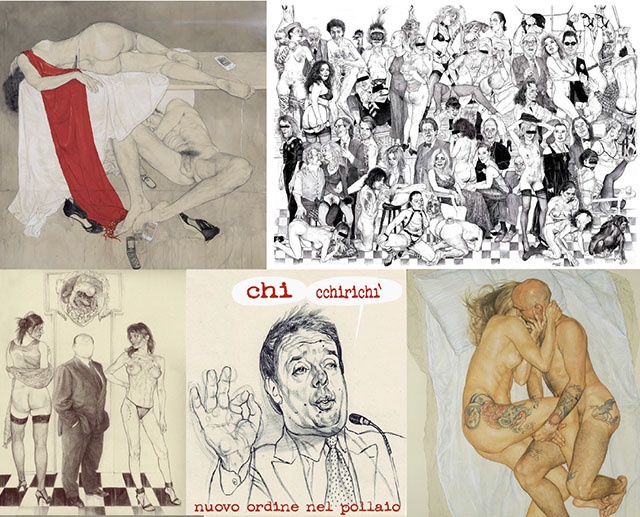

La terza edizione del Ratatà è in programma dal 14 al 17 aprile ed è destinata a confermare il festival di Macerata come un appuntamento immancabile per il fumetto e l’illustrazione in Italia. Tanti i motivi di interesse, tra le esposizioni, il mercato delle produzioni indipendenti, gli spettacoli, i workshop, i concerti, per un evento che diventa itinerante intrecciandosi al tessuto urbano della città. Le mostre di quest’anno spaziano nello scenario italiano ed europeo con una lista di artisti davvero notevole: Blexbolex, Riccardo Mannelli, Igor Hofbauer, Céline Guichard, Bill Noir, Andy Leuerberger, Arianna Vairo, Cifone, Taddei e Angelini. In più i lettoni di kuš! con la collettiva delle artiste Anna Vaivare, Ingrida Picukane, Liva Kandevica e Zane Zlemeša, B-Comics a cura di Maurizio Ceccato, La Trama che presenta le tavole della terza serie di Coppie Miste, la rassegna di illustratrici femminili Graphiste a cura della Sacripante Gallery di Roma, Le Beffe delle donne con il lavoro del collettivo toscano Le Vanvere, Crack! Fumetti dirompenti featuring Martin Lopez Lam, Bambi Kramer e Sonno. Per la lista completa delle mostre, oltreché per tutti gli altri eventi, vi rimando alla pagina Ulule, dove trovate il programma in continuo aggiornamento e dove potete inoltre partecipare alla campagna di crowdfunding per sostenere Ratatà. E ne varrebbe veramente la pena, dato che si tratta di un festival nato solamente dalla voglia di fare e dall’impegno dei suoi ideatori, sempre più interessante e inoltre gratuito sia per i visitatori che per gli espositori. Tra questi ultimi ci sarà anche il sottoscritto con un po’ di fumetti che trovate abitualmente su justindiecomics.tictail.com, quindi se avrete la buona e giusta idea di venire a Macerata approfittatene almeno per dire ciao. Di seguito un po’ di immagini degli artisti in mostra. E buon Ratatà a tutti.

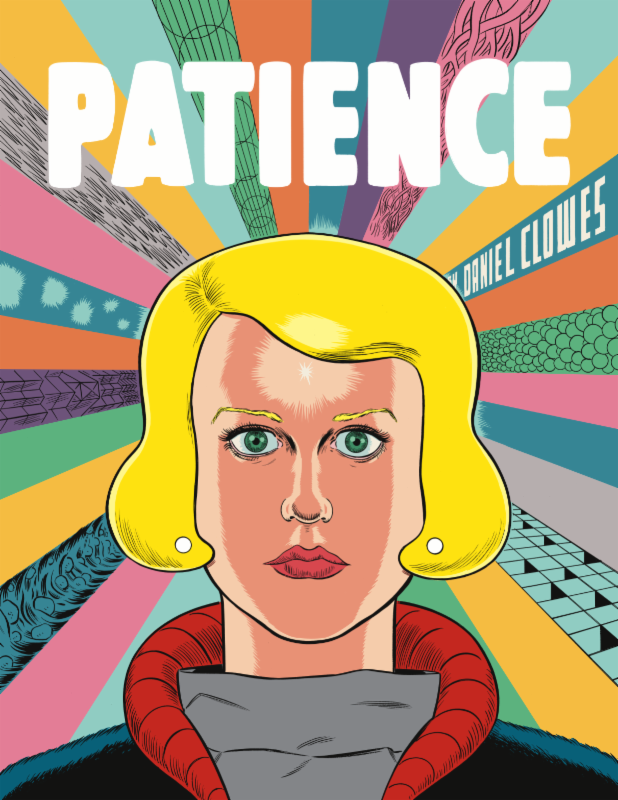

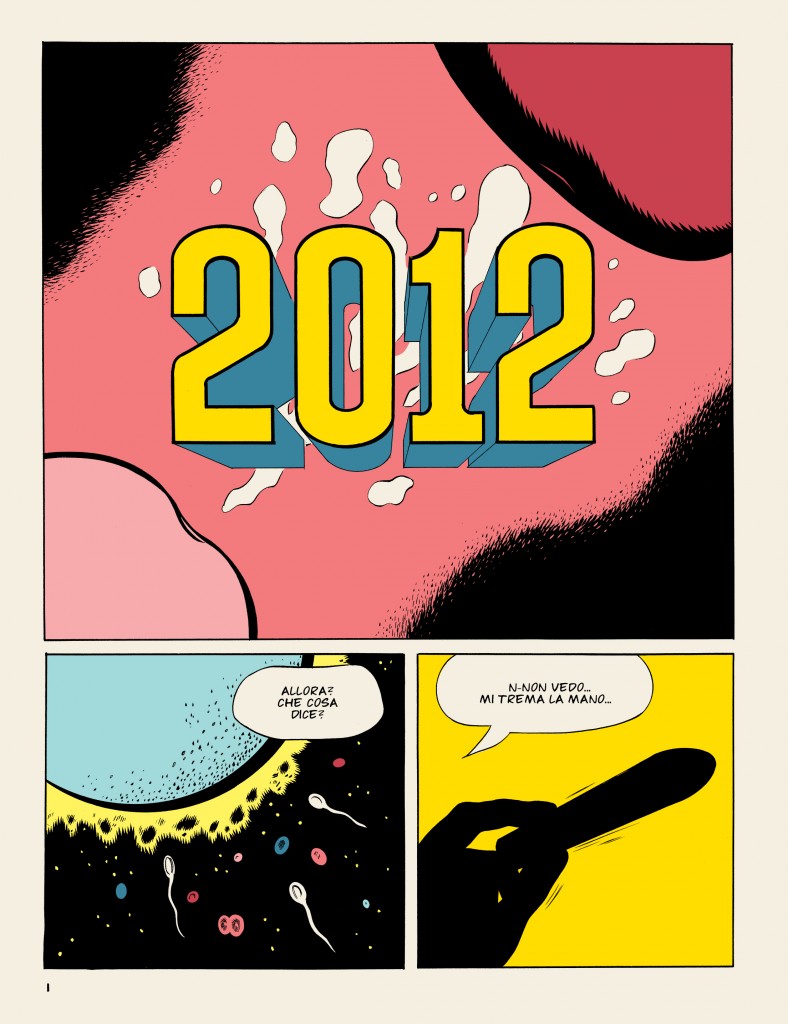

“Patience” di Daniel Clowes

di Daniel Clowes, Bao Publishing, marzo 2016, cartonato, 180 pagine a colori, 19 x 25 cm, euro 25

Dopo cinque anni di lavorazione arriva finalmente il nuovo fumetto di Daniel Clowes, la sua opera più lunga, impegnativa, ambiziosa. Uscito negli Stati Uniti da qualche settimana ma solo nel circuito delle librerie specializzate, dove Clowes sta portando avanti anche un lungo tour di presentazione, grazie a Bao Publishing sbarca in Italia oggi 24 marzo, in contemporanea alla distribuzione nelle librerie di varia del Nord America. L’attesa era talmente tanta per Patience che prima della lettura – pur affascinato dalla bellissima confezione, dai disegni di un Clowes in gran forma, dai colori gustosamente “flat” eppure scintillanti – avevo un certo scetticismo, causato anche da quanto visto in giro negli ultimi giorni. Qualche opinione si era già affacciata sui siti specializzati statunitensi e ne avevo sbirciato degli scampoli senza approfondire troppo, per evitare fastidiose anticipazioni. E lì si faceva cenno a un’opera più tradizionale rispetto a quanto Clowes ci aveva abituati in passato, più lineare che geniale, come se l’autore di Like a Velvet Glove Cast in Iron, Ghost World e David Boring avesse perso negli anni la brillantezza che ce lo aveva fatto apprezzare in passato. In realtà Patience è sì un’opera più classica rispetto alle precedenti, ma nel senso migliore del termine. E’ classica infatti come i grandi film, i grandi romanzi e i grandi fumetti sanno esserlo, perché riesce a utilizzare le atmosfere, le trovate grafiche, le caratterizzazioni dei personaggi di cui Clowes si è servito nel corso della sua carriera per metterli al servizio di una grande, bellissima e commovente storia.

La storia, appunto. Dato che pubblico questo articolo il giorno dell’uscita del libro, penso che parecchi di voi debbano ancora leggerlo. Eviterò dunque di anticiparvi troppo, raccontandovi nel dettaglio solo quello che succede nelle prime trenta pagine. E’ il 2012 quando Patience scopre di aspettare un bambino. Jack, suo marito, non riesce a trovare un lavoro decente e si deve accontentare di distribuire “volantini porno”. Sia Jack che Patience sono preoccupati di mettere al mondo un figlio, soprattutto per motivi economici. Ma questo è in realtà l’ultimo dei loro problemi, perché pochi giorni dopo aver avuto la notizia della gravidanza Jack rincasa dal lavoro e trova Patience a terra, morta, vittima di una non meglio precisata aggressione. Da qui si mette in moto la vicenda, che vede Jack prima nei panni del presunto colpevole e poi in quelli del vedovo inconsolabile, alla ricerca di una spiegazione. Dopo i primi inutili tentativi, avvenuti subito dopo l’omicidio, Clowes fa un salto temporale e ci porta nel 2029. Jack è seduto in un bar, intento a bere da un contenitore a forma di provetta e a raccontare quanto successo 17 anni prima. E’ un futuro piuttosto simile al nostro mondo, se non fosse per qualche schermo dalle linee più sinuose, i colori al neon e le prostitute dalla pelle blu. Ma la differenza più importante è che uno scienziato ai margini della società ha scoperto come tornare indietro nel tempo. Ed ecco così che può iniziare il “mortale viaggio tra distorsioni temporali verso l’infinito primordiale dell’amore eterno” annunciato in quarta di copertina.

Patience è un fumetto raccontato con una fluidità mai vista prima in Clowes. Dimenticate l’impostazione da serie tv di Ghost World, la complessità letteraria di David Boring, le strutture spezzettate di Ice Haven e The Death Ray, l’impianto da newspaper strip di Wilson. Qui siamo all’esatto opposto di Like a Velvet Glove Cast in Iron, che apriva nel 1989 il primo numero di Eightball con un episodio scritto di getto, tutto in una notte. Finiti gli esperimenti punk, Clowes ha voluto mettersi al tavolo da disegno e dedicarsi per cinque anni a un libro dalla struttura ariosa, con spazi più ampi rispetto al solito, splash page, lunghe vignette doppie che si aprono come in cinemascope. La trama potrebbe essere degna di un film, da Ritorno al futuro a una commedia sentimentale hollywoodiana, con qualche inevitabile riferimento a Hitchcock. Non sarà magari originalissima, ma ho l’impressione che sia la “storia della vita” di Clowes, quella che più di tutte voleva raccontare.

Il risultato è un impatto emotivo che Clowes non raggiungeva da tempo sulla pagina, forse dal finale di Ghost World. Ma se quel finale ci aveva detto tanto sull’amicizia e sul diventare adulti, Patience si esprime su temi ancora più forti e importanti. E lo fa, è bene dirlo, senza risultare una versione annacquata della poetica dell’autore, perché in quella che è sostanzialmente una storia d’amore non mancano le situazioni morbose, i personaggi storti, gli sfigati, gli scienziati pazzi, i megalomani. Non manca una certa durezza nella costruzione del personaggio di Jack, che è caratterizzato in maniera eccelsa, passando dalla figura di giovane marito devoto fino a quella di acido uomo di mezza età in cerca di vendetta, il tipico paranoico dei fumetti di Clowes, tanto che a un certo punto si chiede “voglio davvero salvare il nostro bambino, tornare alla mia vecchia vita, o sono solo una scimmia assetata di sangue che rivuole la sua mascolinità?”. E alla fine lo stesso Jack ha un momento di umanità realistico, forte, quasi imbarazzante per la capacità con cui è costruito. Un momento che non posso raccontarvi, pena la rivelazione di dettagli troppo importanti, ma che capirete leggendo il libro. E’ questo dettaglio che rende la caratterizzazione di Jack anche più riuscita di quella della stessa Patience, su cui però Clowes lavora comunque abilmente, mostrandoci il suo passato da provincia americana, la sua famiglia problematica, i compagni di scuola balordi. Non è un personaggio particolare Patience, è semplicemente “un angelo” con “un cuore d’oro puro” e un passato problematico, ma nel suo sviluppo, nella sua crescita (come in quella di Jack d’altronde) c’è tutto il peso della vita che scorre, degli anni che passano. I personaggi maturano da una pagina all’altra, spesso con dei salti improvvisi avanti e indietro, in Patience. E con il tempo è maturato anche il loro demiurgo che ora, a 55 anni, non racconta più le storie di quasi 30 anni fa. Eppure riesce ancora a comunicare alla sua audience, quella che è cresciuta con lui. E sicuramente anche a qualcun altro, vista la diffusione a cui è destinato questo libro.

La trovata del viaggio nel tempo è anche un modo per rendere Patience la summa artistica del lavoro di Clowes, come un’enciclopedia dei molteplici mondi raccontati finora dall’autore. Se il riferimento grafico più prossimo è Mister Wonderful per il modo in cui le vignette e i personaggi respirano a volte in maniera sontuosa – lontana dai non detti, dalle ellissi, dai minimalismi del passato – qui troviamo anche le atmosfere malate della provincia americana di Like a Velvet Glove Cast in Iron, i vicoli oscuri e le strade anonime di David Boring, il retrofuturismo di Lloyd Llewellyn nelle scene ambientate nel 2029, il richiamo a Steve Ditko e ai maestri della EC Comics nelle numerose sequenze psichedeliche (che qui guardano anche a Swamp Thing). Clowes si diverte a citare se stesso anche in modo più esplicito, per esempio quando il protagonista si veste come Andy di The Death Ray, diventando così l’ennesima figura mascherata dal look rétro ad affacciarsi nella bibliografia dell’autore. Tutto ciò non può che generare un lavoro multiforme, che si alimenta di diversi immaginari riunendoli sotto il marchio di un tratto inconfondibile, meno dettagliato e più essenziale rispetto al solito, come se fosse una versione massimalista del Clowes che conosciamo. Massimalista proprio come la storia che racconta.

Scrivevo tempo fa, a proposito di Here di Richard McGuire, che si trattava di un’opera capace al tempo stesso di raccontare la Storia e le storie, il grande e il piccolo, il grave e l’irrilevante, il serio e il faceto. Patience entra come Here tra le pieghe del tempo, dimostrando questa stessa qualità ma guardando più agli aspetti emotivi che a quelli formali della narrazione. E così facendo conferma Clowes come uno dei più grandi cartoonist di sempre.