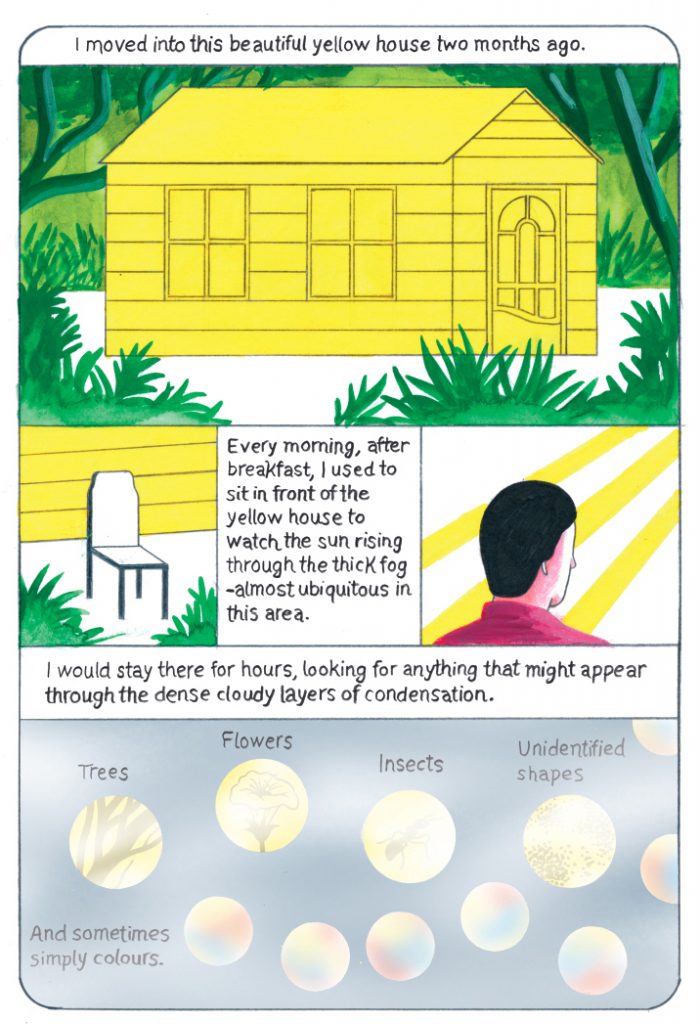

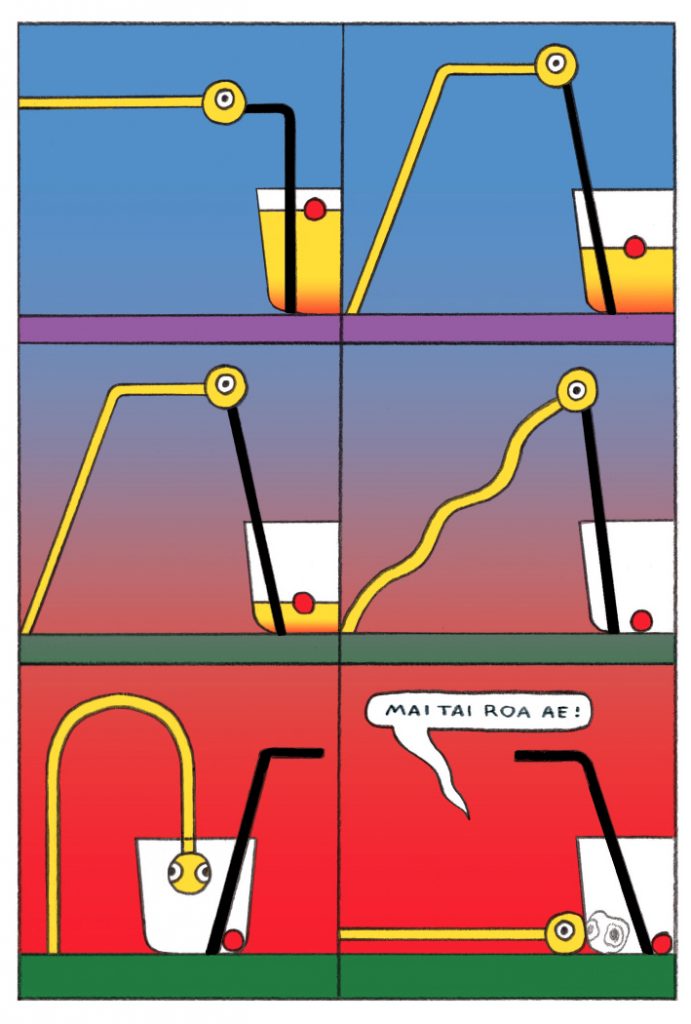

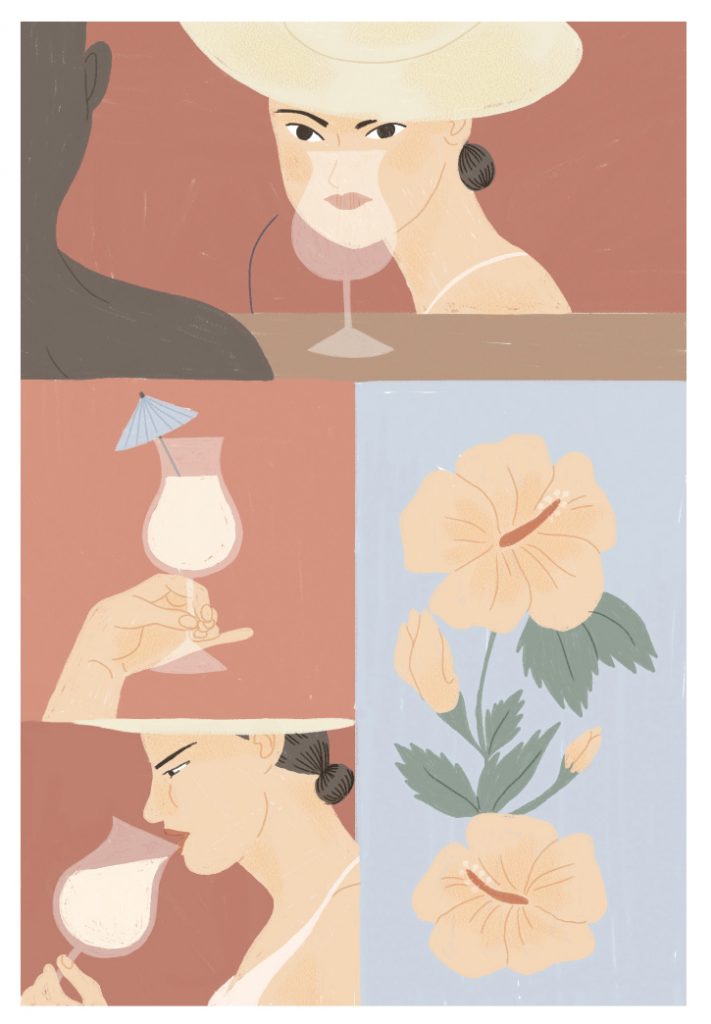

La fine dei Cocktails

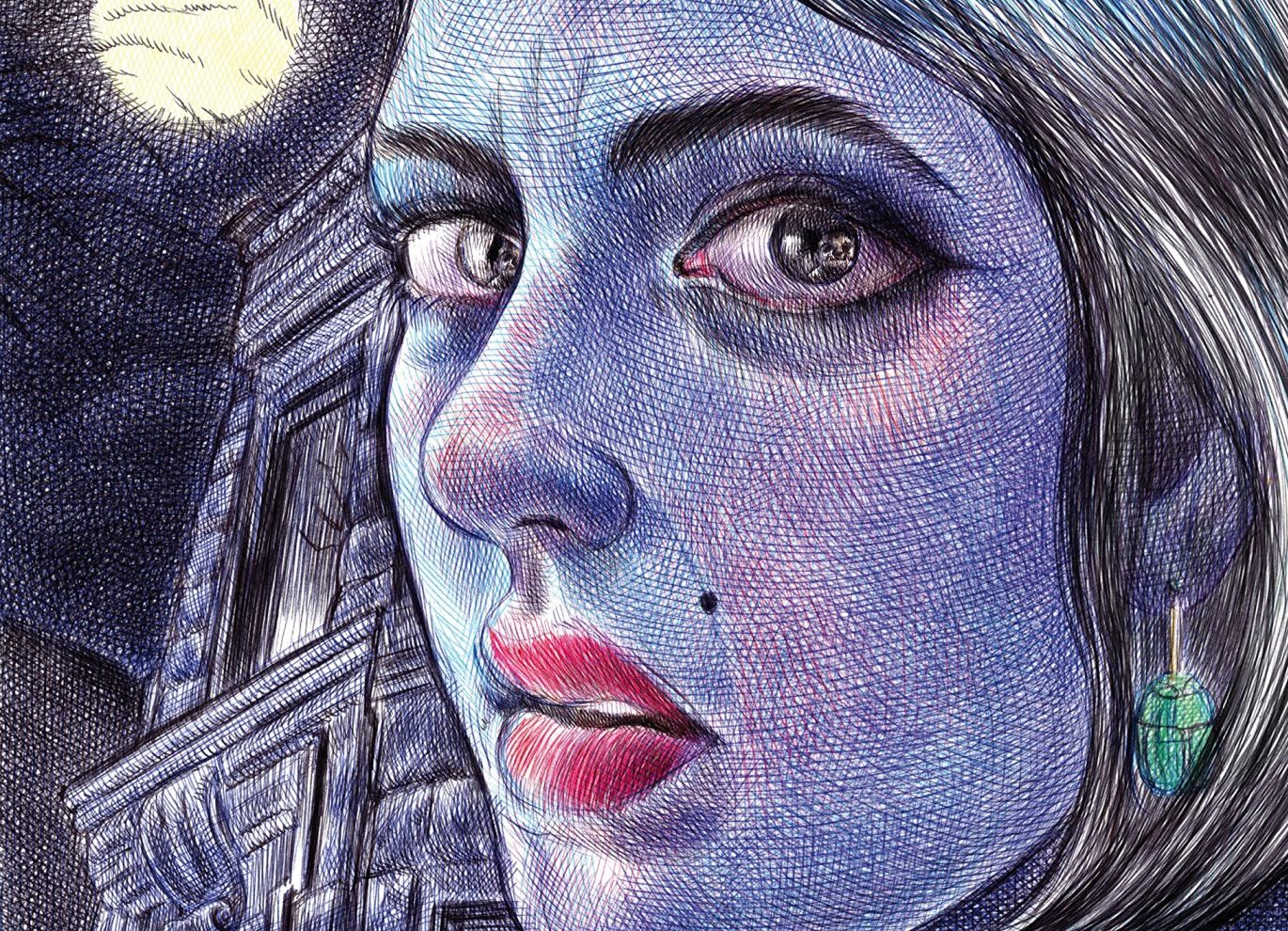

Ok, niente panico: il titolo non si riferisce alla fine dei cocktail in quanto tali, magari per qualche bizzarra iniziativa di uno dei nostri baldi parlamentari, ma alla conclusione della tetralogia a fumetti curata dai romani di Studio Pilar. Iniziata nel 2014 con Pre-Dinner, proseguita con After-Dinner e Anytime, la serie di albi antologici arriva adesso ai Long Drink, con quella che è inevitabilmente l’uscita più “lunga” del lotto, ben 128 pagine in italiano e inglese con la partecipazione di artisti internazionali. Un libro che si preannuncia ricchissimo di idee, colori e sensazioni e che mette in dubbio la teoria (mia) che un cocktail meno ingredienti ha e più buono è. In queste pagine di ingredienti ce ne sono tantissimi ma non si ha mai l’idea di dover ingurgitare un intruglio a causa di un’ordinazione azzardata.

Tra classici come un Gin Tonic, un Cuba Libre e l’intramontabile Americano e drink più sperimentali come l’Hurricane e il Blue Lagoon, si muovono i quattro illustratori di Studio Pilar (Giulio Castagnaro, Andrea Chronopoulos, Andrea Mongia, Giulia Tomai) e una schiera di altri artisti che vale la pena di citare uno a uno, in ordine di apparizione: Óscar Raña, Gio Pastori, Zane Zlemeša, Matteo Berton, Karl-Joel Larsson, Raúl Soria, Anne-Margot Ramstein, Andrés Magán, Zebu, Elisa Macellari, Viola Niccolai, Ariel Davis, Alice Wietzel e Tommi Musturi. La copertina è di Jing Wei, mentre l’introduzione di Valerio Coletta e Marco D’Ottavi fa il punto con piglio scientifico sulle cose che si possono fare mentre si beve un long drink, come assistere alla registrazione della partita di tennis tra John Isner e Nicolas Mahut (finita 70/68 al quinto set dopo 11 ore e 5 minuti) o guardare il film Satantango del regista ungherese Béla Tarr (435 minuti).

Al di là di questi ben più ingombranti impegni, per il momento ci possiamo leggere l’antologia, che sarà disponibile in anteprima al prossimo Treviso Comic Book Festival (29-30 settembre). Per il momento, bevetevi queste immagini in anteprima.

Una visita alla Roger Brown Study Collection

C’è un posto a Chicago che raccoglie un intero immaginario fatto di arte contemporanea, cultura pop, outsider e folk art, surrealismo, fumetto e tanto altro. E’ l’immaginario di chi ama frullare tutte queste cose insieme, di chi sa apprezzare al tempo stesso un quadro di Christina Ramberg, un busto di Elvis e un paio di pantofole. Ed è proprio questo che, dalla sua casa-studio ora diventata collezione permanente di arte e stranezze varie, faceva Roger Brown, artista attivo a Chicago a partire dagli anni ’60, dove frequentò la SAIC (School of Art Institute of Chicago), un luogo che è stato fondamentale per la cultura americana da fine ‘800 in poi, dato che vi hanno studiato registi, scrittori, artisti e ovviamente tanti fumettisti. Se le connessioni tra il mondo che troviamo all’interno della Roger Brown Study Collection e l’universo fumetto comunque non mancano, ciò che è ancora più interessante – anche a rischio di andare fuori dall’abituale e dichiarata sfera di riferimento di questo sito – è semplicemente guardare le immagini che seguono, tutte scattate in occasione della mia visita del 31 maggio 2018. E visto che ci sono confesso che le foto sono state fatte al volo con il cellulare, senza pensare effettivamente a un loro utilizzo.

Roger Brown era un artista incluso tradizionalmente nella corrente dei Chicago Imagists, termine coniato dallo storico dell’arte Franz Schulze e che è stato più volte oggetto di discussione, dato che va a descrivere un macro-gruppo neanche troppo omogeneo. Nato in Alabama nel 1941, Brown si trasferì a Chicago all’età di 21 anni, dove si iscrisse appunto alla SAIC. La frequentazione assidua dell’Art Institute e della sua incredibile collezione lo portò a conoscere sempre meglio l’arte del ‘900, con particolare attenzione a quella surrealista, su cui il museo cominciò a focalizzarsi nel secondo dopoguerra. E infatti nelle tele di Brown l’influenza dei surrealisti e in particolare di Magritte appare evidente, come d’altronde fu importante il contatto con i suoi contemporanei colleghi, in particolare con il gruppo che a partire dal 1966 all’Hyde Park Art Center fu protagonista di una serie di mostre sotto il comune nome di Hairy Who (Jim Nutt, Gladys Nilsson, Karl Wirsum, Art Green, Suellen Rocca, James Falconer) e delle cui opere la casa-studio di Brown è piena.

Grazie a insegnanti come Ray Yoshida e Whitney Halstead, Brown ampliò le sue conoscenze dell’arte “altra”, iniziando a guardare alle collezioni di arte asiatica, africana, dell’Oceania e dei nativi americani che riempivano il Field Museum, all’art brut e al mondo di artisti vernacolari come Henry Darger, Joseph E. Yoakum e Aldobrando Piacenza. Ciò è ben evidente visitando la collezione, che presenta oltre 100 opere di 36 artisti autodidatti diversi e altre di autori totalmente sconosciuti. Non mancano ovviamente i lavori di contemporanei o quasi, tra cui alcune delle fonti di ispirazione di Brown e degli Imagists come lo stesso Yoshida o H.C. Westermann.

In più Brown rivolse il suo sguardo al di fuori del mondo dell’arte propriamente detta, riprendendo dallo stesso Yoshida l’abitudine a collezionare avidamente oggetti strani e bizzarri, insegne, disegni, giocattoli e i più disparati accessori trovati nei mercatini delle pulci come quello di Maxwell Street o nei thrift store. Una nota particolare merita il materiale legato a Elvis Presley, che Brown riteneva, dopo alcune approfondite ricerche sull’albero genealogico della sua famiglia, un lontano parente.

Finiti gli studi, Brown cominciò ad affermarsi come artista negli anni ’70, grazie soprattutto al supporto di Phyllis Kind, figura chiave della scena dell’epoca che sostenne il nostro per tutta la carriera, portando le sue opere anche a New York. Nel 1972 incontrò l’architetto George Veronda, con cui iniziò una duratura relazione, comprando nel ’74 l’edificio a due piani al 1926 di North Halsted Street attualmente sede della collezione, che i due usavano sia come abitazione che come studio. Lì Brown lavorò a mille progetti artistici: quadri, oggetti dipinti, stampe, disegni per la realizzazione di mosaici, scenografie teatrali. Al contrario di quella degli Hairy Who, l’arte di Brown si concentrava soprattutto sugli ambienti, presi dalla realtà urbana e trasfigurati secondo la propria sensibilità, fino a diventare misteriosi, sognanti o irreali. I suoi classici scenari erano sale cinematografiche e teatri rappresentati con colori notturni, su cui piazzava le sue tipiche silhouette. Era un’arte coesa, in cui le fonti di ispirazione venivano rielaborate senza trapelare con evidenza, ordinata e suggestiva in un modo ben meno caotico di quanto lascerebbe pensare la sua casa-museo. L’attività di Brown fu prolifica fino alla morte, avvenuta nel 1997 per complicazioni legate all’AIDS.

Durante la visita c’è quasi da rimanere storditi per gli input numerosi e diversi a cui si è sottoposti. La collezione di opere è talmente imponente da risultare degna di un vero museo, mentre gli oggetti di uso comune sono così tanti che per ammirarli attentamente ci vorrebbero ore. Sembra quasi di trovarsi nel luogo in cui si è formato l’immaginario di tanti artisti contemporanei e di tanti fumettisti che ci piacciono da Fort Thunder in poi, che al mondo rappresentato dalla Roger Brown Study Collection hanno pagato più di qualche tributo, condividendo non solo la passione per l’outsider art, l’art brut e le espressioni più “deviate” della cultura popolare ma anche un approccio informale, intuitivo, eccentrico al processo creativo. D’altronde il legame tra gli Imagists e il fumetto è profondo sin dalla definizione stessa di questa corrente, focalizzata sul figurativismo in contrapposizione all’arte decorativa o astratta. E i fumetti – soprattutto le newspaper strip, le storie brevi della EC Comics e gli albi dei supereroi – erano suggeriti agli Imagists come fonte di ispirazione da artisti come lo svedese Öyvind Fahlström e ancora Ray Yoshida, che per le loro opere-collage utilizzarono in abbondanza materiale tratto dai comic-book (si vedano Sitting… di Fahlström del 1962 e Comic Book Specimen #2, Right Profile di Yoshida del 1968), oltreché dal già citato Westermann, la cui influenza sembra evidente nel lavoro di Nutt e Wirsum.

Più degli altri Imagists erano gli Hairy Who a subire l’influenza del fumetto e a rielaborarne i canoni espressivi, tanto da dare alle stampe per le loro mostre dei comic-book al posto dei tradizionali cataloghi. Le loro opere – ricche di corpi deformati e stilizzati, di figure misteriose e di giochi di parole, quasi a voler cercare a tutti i costi una componente testuale – sembrano vignette di dinamismo e modernità incredibili, per giunta del tutto originali, dato che non erano riproduzioni di materiale preesistente alla Lichtenstein. Degli Hairy Who si è occupato a più riprese Dan Nadel, patron dell’ormai defunta PictureBox, la casa editrice che ha fatto della pubblicazione di autori sperimentali e off la propria missione (Mat Brinkman, CF, Brian Chippendale, Matthew Thurber ecc.), promuovendo opere piene di nonsense, associazioni libere di idee, audaci trovate formali, humor nero: proprio come i quadri degli Hairy Who (per qualche notizia in più a proposito vi rimando alla mia recensione di The Collected Hairy Who Publications 1966-1969).

A questo punto ho già detto troppo, quindi concludo e vi lascio ad altre immagini dalla Roger Brown Study Collection. Buona visione.

Le sette storie di O Panda Gordo

Cosa hanno in comune il Portogallo e la Scozia? Sì, di sicuro le scogliere e magari anche il clima ventoso di alcune parti esposte alle intemperie dell’oceano. E forse anche molto altro ancora, ma dopotutto io che ne so, questo non è mica Turisti per Caso. Se però devo dirvi cosa accomuna questi due paesi nel modesto ambito del fumetto, la prima cosa che mi viene in mente è O Panda Gordo. Nato nel 2011 in Portogallo, il progetto ideato e curato da João Sobral si è spostato in quel di Glasgow dal 2014. Le sue attività si dividono più o meno equamente tra pubblicazioni di artisti emergenti, collaborazioni editoriali, la cura dell’antologia Seven Stories e una distribuzione di fumetti che ha più di qualche similitudine con il webshop di Just Indie Comics.

Era dunque scontato che prima o poi nascesse un asse Italia-Scozia e infatti da qualche mese alcuni titoli O Panda Gordo sono disponibili anche da noi attraverso la distribuzione collegata a questo sito. Mi è sembrato così doveroso, pur con i soliti tempi sudamericani più che scozzesi, riportare la notizia e al tempo stesso presentare brevemente alcuni degli albi – sette, guarda caso – tra quelli che mi ha inviato João.

Seven Stories #1 e #2 – E sette sono infatti le storie dell’antologia manifesto di O Panda Gordo, in cui Sobral si riserva il ruolo di editor. Non si tratta di una rivista come tante altre, perché come suggerisce il titolo gli albi in questione si dedicano a sviluppare i conflitti che secondo lo scrittore Arthur Quiller-Couch sono alla base di ogni possibile storia: Uomo contro Uomo, Uomo contro Natura, Uomo contro Se Stesso, Uomo contro Dio, Uomo contro Società, Uomo preso nel mezzo, Uomo e Donna. L’idea di base, più che un pretesto o un gioco, è un modo per affrontare temi primari e scegliere di conseguenza fumettisti dotati di uno stile essenziale e crudo, stimolandoli ulteriormente a guardare oltre il figurativismo, tanto da raggiungere spesso l’astrazione. Le uniche eccezioni sono quelle di Teresa Ferreiro e, in parte, di Marie Weber, che firmano i contributi più tradizionali. Per il resto ciò che si cerca qui è un “bad drawing” che possa essere espressione di istinti ed emozioni profonde, come spiega lo stesso Sobral nell’introduzione al secondo numero dell’antologia, manifesto editoriale e anche di vita. Venendo ai contenuti, i due numeri presentato una notevole coerenza interna ma anche la tipica alternanza delle antologie autoprodotte tra contributi riusciti e altri più involuti, con la notevole partecipazione di Amanda Baeza nella prima occasione e un bel risultato complessivo nella seconda, dove si distinguono il primitivismo di Bruno Borges, l’outsider art di Nick Norman, le figure femminili corpose e scomposte di Giana Ganassin. Ma a giustificare il prezzo del biglietto sono soprattutto la coesione e la profondità del progetto, accompagnati per altro da una cura editoriale e da un confezionamento davvero notevoli.

Living Room di Chris Kohler – Il mio fumetto preferito tra quelli fatti uscire finora da O Panda Gordo viene da Glasgow ed è a firma di Chris Kohler. Living Room si è aggiudicato il secondo posto nella Comics Workbook Composition Competition del 2017, un concorso che invita i partecipanti a realizzare un racconto di 14 pagine utilizzando una griglia fissa strutturata su tre linee orizzontali, la prima e la terza suddivise in due vignette e quella centrale che invece può averne una o due. Kohler sfrutta queste regole al meglio, utilizzando le costrizioni formali per riproporre a distanza di qualche pagina frasi e situazioni apparentemente identiche ma in realtà inserite in un’ottica tutta nuova, facendo diventare la ripetizione in un nuovo contesto espressione di cambiamento. Una coppia lavora da anni in un grande magazzino stile Ikea ma a un certo punto gli affari cominciano ad andare male, tanto che dai vertici dell’azienda non arrivano nemmeno più le indicazioni su come montare i mobili e allestire gli ambienti. Il capo però è ostinatissimo e inizia a disegnare le istruzioni a mano, continuando l’attività anche nel momento del tracollo. E alla fine mostrerà un’umanità non certo comune nei confronti dei suoi ormai ex dipendenti… Non vi anticipo altro per non rovinarvi gli sviluppi di una piccola storia che con lievità riesce a toccare temi importanti come le relazioni umane e il passare del tempo, inserendo il tutto in un contesto di crisi economica che sarà familiare a più di qualcuno. Caratterizzato da una narrazione limpida e una linea pulita, Living Room è l’albo più convenzionale tra quelli del lotto, ma è talmente ben fatto da risultare un piccolo gioiello.

No Mouth’s The Hum di Gore Krout – Questo promette di essere il primo numero di una serie a firma Gore Krout, misterioso autore qui al debutto. Ma dal canto mio sarebbe bello se tutto finisse così e sinceramente ho anche il presentimento che la narrazione seriale promessa nella descrizione di questo albetto di 20 pagine uscito nell’ottobre 2017 sia in realtà una boutade. No Mouth’s The Hum è infatti uno di quei fumetti che hanno la loro forza nell’essenzialità dell’idea che ne sta alla base e nella lucidità con cui essa viene portata a termine. Un tizio vestito di nero cammina in un deserto bianchissimo mettendo subito in chiaro che sì, lo chiamano “senza bocca” ma a lui non sembra giusto essere definito per qualcosa che non ha. E infatti lui preferisce farsi chiamare “naso a due occhi”. Poi alla fine arriva pure il “brusio” del titolo e il fumetto finisce. Perfetto, sintetico, nichilista, forse demenziale ma d’altronde non si può certo dire che l’albo non mantenga le promesse. La composizione è tutt’altra cosa rispetto al precedente Living Room, se là c’era una struttura predefinita qui Krout lavora con libertà estrema e sempre a tutta pagina, con un approccio da albo illustrato più che da fumetto classico. I disegni sono a dir poco scarni, esaltandosi nella rappresentazione dell’edificio razionalista a cui il protagonista arriva nel finale.

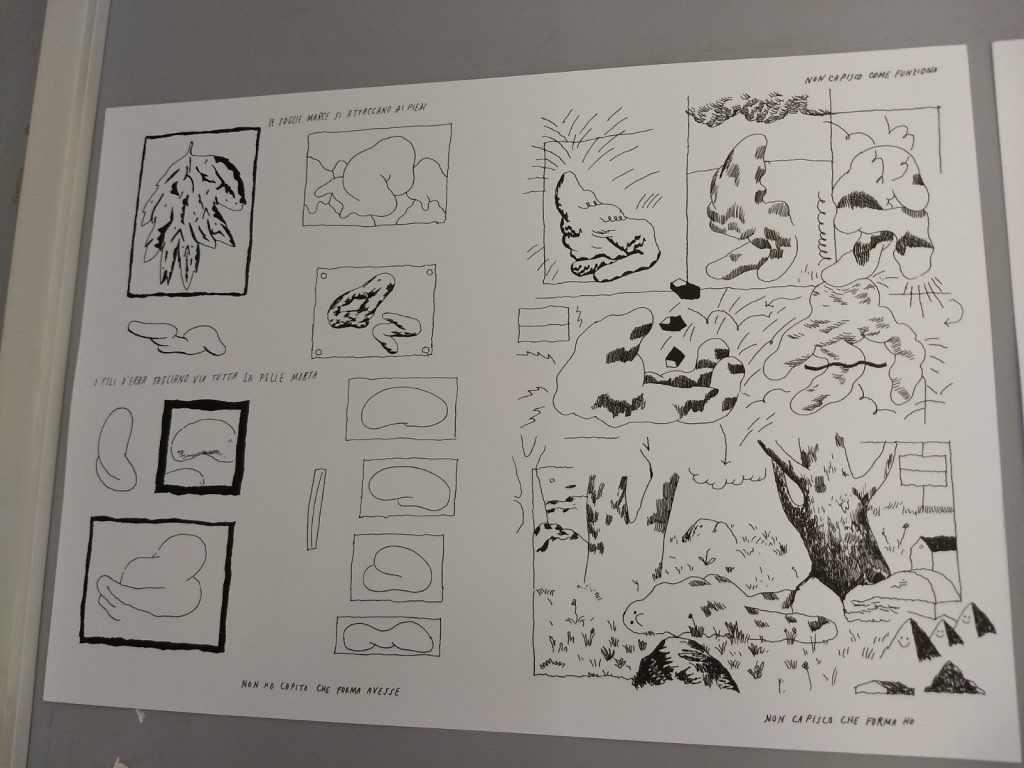

Spare Me di Disa Wallander – Altro esempio di cartooning coeso e autoconsapevole è quello di Disa Wallander, che in questo albo di grande (anzi direi lungo) formato uscito nell’agosto 2017 continua il suo percorso creativo. L’alternanza tra foto ritoccate dall’autrice e disegno a matita stilizzato ai limiti dello schizzo caratterizzava già il precedente Help Yourself, pubblicato da Perfectly Acceptable Press di Chicago nel 2016, ma qui il ping pong stilistico avviene all’interno della stessa pagina. Le tavole sono infatti divise in due sezioni: la prima, ben più ampia per dimensioni (più o meno 1/5 del totale), è occupata per lo più da foto ritoccate in digitale, cui si aggiungono di volta in volta testi e illustrazioni, mentre la seconda è un semplice disegno a matita su sfondo bianco accompagnato da una breve frase. All’alternanza stilistica corrisponde una dicotomia concettuale tra natura e uomo, con le immagini di piante e paesaggi della parte superiore che si oppongono ai personaggi in fuga della striscia inferiore, impegnati a correre per sfuggire ai loro demoni interiori o, più prosaicamente, per non farsi raggiungere dalle e-mail. E anche la parte più visivamente suggestiva ha spesso un elemento decadente, tanto da comunicare una visione negativa dell’esistenza umana contemporanea, capace di andare quasi sempre contro la natura, rovinandone la bellezza. Pagina dopo pagina non può che venire un certo senso di angoscia, anche se nel finale un raggio di sole lascia un po’ di speranza.

Money Worries #1 e Graite Stuff #1 di João Sobral – Concludiamo questa rassegna con lo stesso Sobral, a sua volta autore di fumetti che non mirano a sviluppare delle storie, preferendo lavorare sui concetti. I due titoli in questione presentano in realtà scelte diametralmente opposte. Money Worries è infatti un saggio sull’ossessione per il denaro raccontato con stile geometrico e una suddivisione della pagina estremamente schematica. La copertina, in gran parte occupata dal testo, definisce subito i toni del discorso: “Il denaro è qualcosa che puoi scambiare per le cose che vuoi o di cui hai bisogno, come cibo, libri o giocattoli. Per guadagnarlo, devi trovare qualcosa da fare (lavoro). Ma deve essere qualcosa di abbastanza utile e importante per essere chiamato un lavoro. Le persone che hanno il potere di decidere se qualcosa è utile o no sono quelle veramente ricche, che vogliono diventare ancora più ricche. E quindi le cose considerate utili sono quelle che possono rendere i ricchi ancora più ricchi”. A partire da queste premesse marxiste si seguono i movimenti di un personaggio che pensa sempre al denaro, prima di andare a letto, appena sveglio e anche nei sogni, fino a sviluppare un’etica del lavoro di certo non facile da seguire ai giorni nostri. Per niente peregrino, Money Worries è un’altra conferma che i fumetti di O Panda Gordo, pur con un approccio il più delle volte sperimentale, riescono di tanto in tanto a guardare dritta in faccia la realtà quotidiana e a indagare le scelte – artistiche, etiche e politiche – che ci troviamo a fare.

Graite Stuff fa invece interagire due personaggi – uno fin troppo entusiasta, l’altro ben più pragmatico – in un contesto totalmente astratto e utilizza una maggiore libertà stilistica. Un tizio che si guadagna da vivere assemblando collane fa cadere delle pietre in terra. L’altro si sveglia a causa del rumore, saluta i lettori, augura buon anno a tutti e tenta di fare amicizia con l’imprenditore (così si definisce) che però non se lo fila. In mezzo, due pagine su sfondo nero che fungono da commento alla storia, come un coro greco. L’ironia la fa qui da padrona, come d’altronde l’amore per un fumetto non convenzionale capace sempre di essere ricerca, stimolando il lettore con scelte formali di volta in volta diverse. Particolarmente da apprezzare sono le prime tre pagine, in cui il corpo dei due personaggi viene tagliato e scomposto con spirito cubista dalla suddivisione tra le vignette. Nel complesso si tratta di due albi brevi (rispettivamente 18 e 16 pagine) ma che colpiscono per la loro semplicità estetica e di intenti.

“Sabrina” di Nick Drnaso

E’ estate, fa caldo e le recensioni ultimamente mi sembrano solo parole. Quindi salto ogni preambolo e dico subito che Sabrina di Nick Drnaso, uscito da un paio di mesi per Drawn & Quarterly e di prossima pubblicazione in Italia per Coconino Press, non solo non delude le aspettative ma riesce addirittura a superare il precedente Beverly, per me una delle migliori raccolte di racconti brevi a fumetti di sempre. E visto che ci sto evito anche di dilungarmi su Beverly, tanto ne avevo già parlato qua.

Veniamo così alla trama, incentrata sulla sparizione della Sabrina del titolo, che vediamo soltanto nelle prime dieci pagine, prima di uscire misteriosamente di scena. Il suo ragazzo, Teddy, lascia Chicago per trovare ospitalità e conforto in un vecchio compagno di scuola, Calvin, militare in carriera in una base del Colorado. Tra i due nasce un rapporto algido e imbarazzato come solo certe amicizie maschili sanno essere. Se Teddy ha perso Sabrina, Calvin ha perso la moglie, che lo ha mollato per trasferirsi in Florida insieme alla figlioletta. Lo scenario sembra proprio quello di Beverly ed è lecito aspettarsi un’altra galleria di goffaggini, meschinità e indifferenza, scandita da pagine schematiche e da un disegno piatto, volutamente monocorde. Tutto ciò in effetti lo troviamo anche in Sabrina ma a un certo punto il libro si spinge oltre, passando dal privato al pubblico quando la sparizione della ragazza diventa un fatto di cronaca oggetto di servizi televisivi, programmi radiofonici cospirazionisti, discussioni sui forum. Drnaso non si limita a scavare nel vuoto interiore dei suoi personaggi, che ormai è già palese agli occhi dei lettore, e inizia a descrivere la sua nazione, tagliata a fette dall’odio, dalla paura dell’altro, dallo scetticismo a ogni costo.

Sabrina diventa così un’indagine in forma di fiction non tanto sull’era Trump – il libro conta ben 200 pagine ed era in gestazione da tempo – ma su tutti gli Stati Uniti post 11 settembre, con una particolare attenzione al mondo delle fake news e alle teorie del complotto, qui portate all’eccesso al punto da diventare retorica reazionaria, ossessione e soprattutto paranoia, una sensazione che cresce sottilmente ma inesorabilmente pagina dopo pagina. E non è un modo di dire, perché Drnaso riesce a coinvolgere come pochi, a trasmettere al lettore un’angoscia capace di penetrare nel suo tessuto nervoso e di rimanerci per un bel po’. La sua penna non cerca più come in precedenza il sorriso sardonico e la derisione che avevano fatto accostare i suoi fumetti al cinema di Todd Solondz, ma delinea un’umanità arrendevole e apatica con un’intensità finora inedita e quasi stupefacente se pensiamo alla freddezza dello stile e della composizione. Una freddezza che tuttavia comunica, con vignette e pagine costruite come un quadro di Hopper e dei personaggi che non sono semplici larve chiuse in se stesse ma che sembrano reali al punto da lasciare anche qualche speranza di redenzione. Infatti, pur nella negatività del quadro complessivo, a volte qualcuno fa addirittura una buona azione, mentre noi stiamo lì ad aspettarci – ormai paranoici, appunto – una violenza sessuale, un’efferatezza o almeno un goffo tentativo di far male. A tal proposito ci sono un paio di sequenze che varrebbe la pena prendere da esempio, ma di più non dico per non rovinarvi una lettura che vale assolutamente la pena di fare.

Nick Drnaso è nato nel 1989 a Palos Hills, nell’Illinois, e ora vive a Chicago con la moglie e tre gatti. A nemmeno 30 anni ha già smesso di essere una promessa del fumetto americano e ne è diventato una realtà, al livello dei suoi più blasonati colleghi.

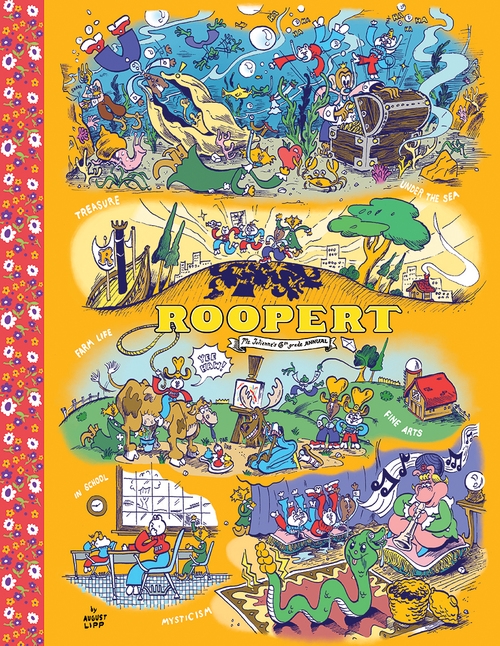

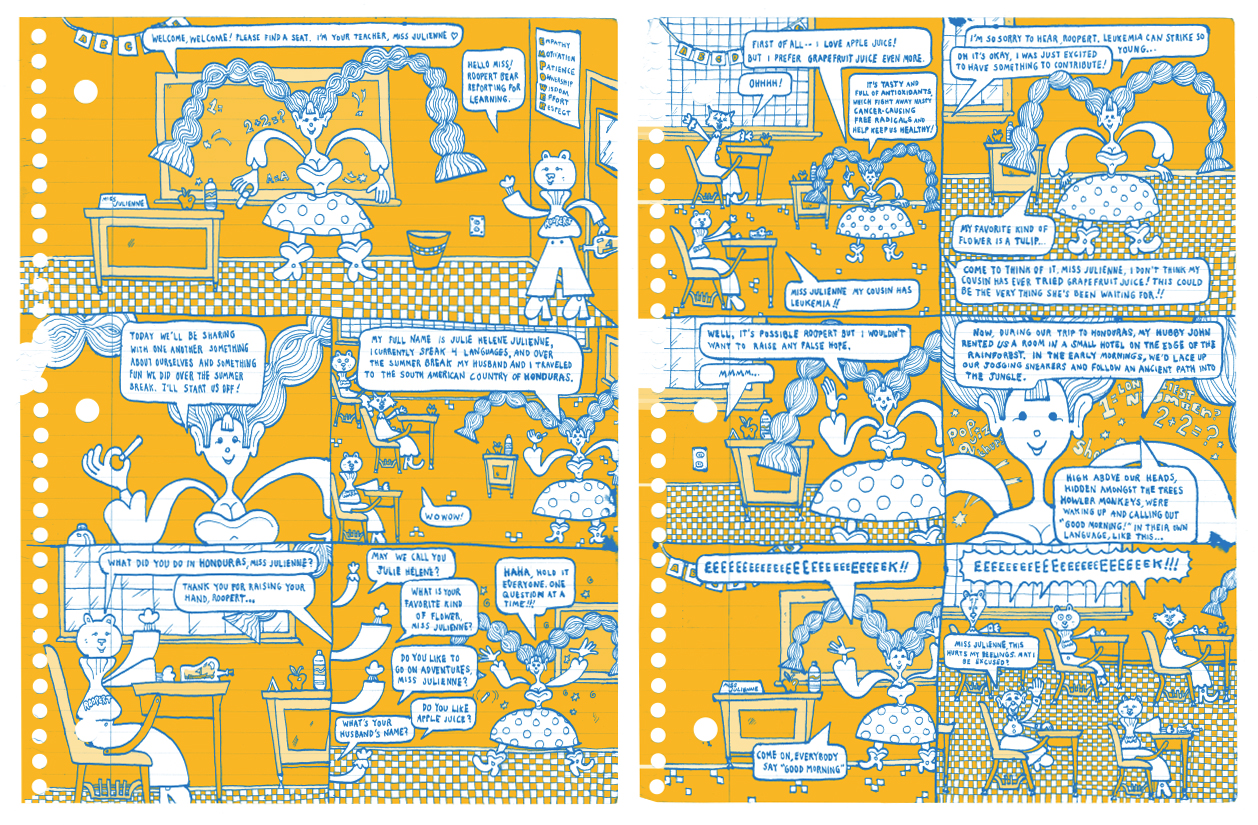

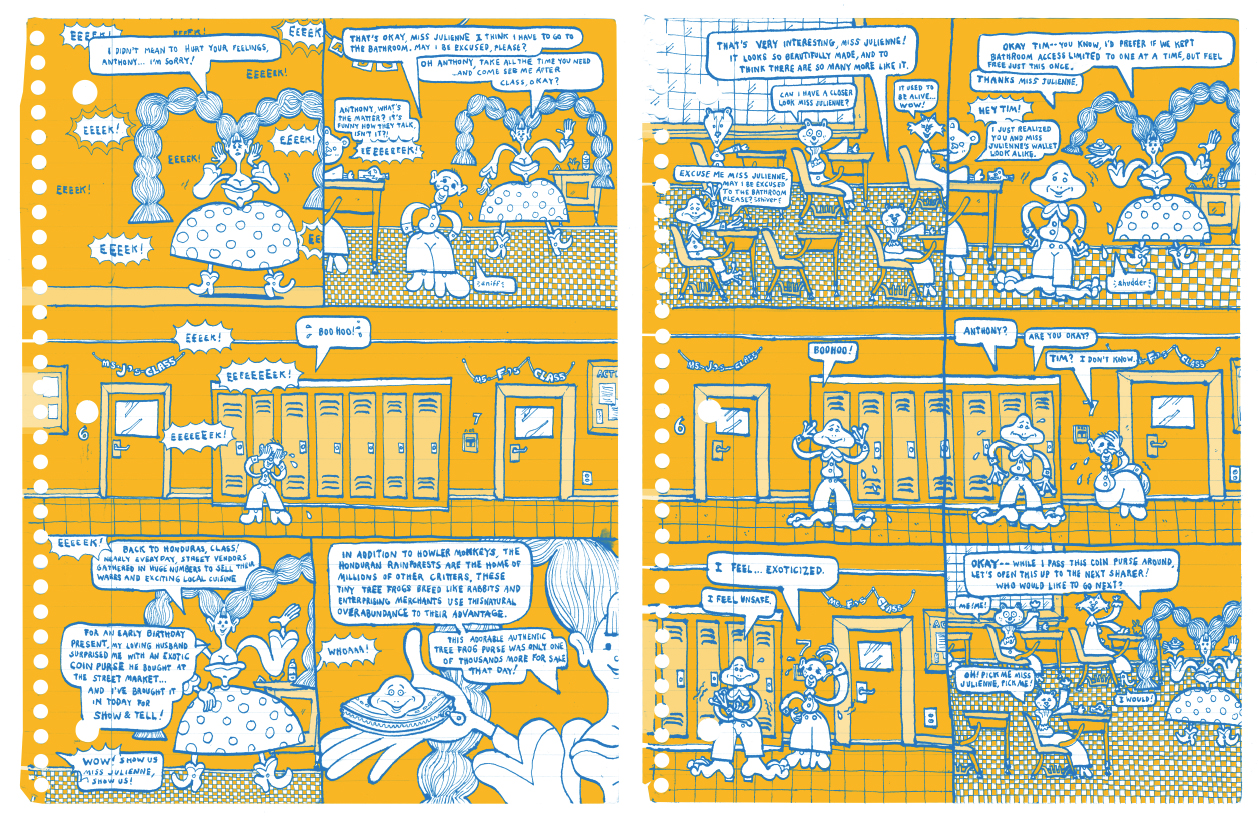

JICBC pt. 3: “Roopert” di August Lipp

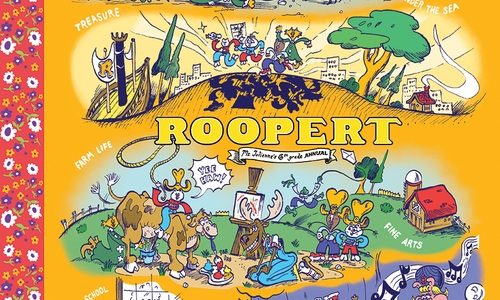

Dopo il primo numero dell’antologia Now della Fantagraphics e Book of Daze di E.A. Bethea edito da Domino Books, il terzo fumetto “uguale per tutti” del Just Indie Comics Buyers Club è Roopert di August Lipp, pubblicato da Revival House Press. Avevo inserito questo corposo spillato di 56 pagine già nel mio Best Of 2017 ma solo recentemente sono riuscito a procurarmene una quantità più massiccia e a renderlo così disponibile a tutti gli abbonati. Roopert è innanzitutto un fumetto divertentissimo ma ancor di più è un fumetto intelligente, apparentemente bizzarro e fuori di testa ma in realtà geniale nel modo in cui stravolge situazioni e convenzioni per stupire e far sorridere il lettore.

La storia, disegnata con tratti blu e cartoon su sfondo giallo, vede protagonisti buffi animali antropomorfi che tornano a scuola dopo le vacanze. C’è Roopert appunto, un orso insolente e leader carismatico del gruppo, il tasso Clyve segretamente innamorato di un suo compagno di classe, la volpe Hannah fissata con le mele giganti coltivate dal padre e così via. E soprattutto c’è la nuova insegnante del gruppo, l’unica umana di questa classe-zoo: si chiama Miss Julienne, parla un linguaggio forbito e usa toni zelanti ma non ne azzecca una, offendendo già nelle prime pagine la rana Timothy e la scimmia Anthony. Da lì i due studenti si “innervosiscono” e partono una serie di situazioni paradossali, con l’apparizione di altri personaggi fuori di testa come la svampitissima professoressa d’arte Miss Calomine, il preside T-F che ogni tanto sente il bisogno di abbaiare (è un cane, d’altronde), il coccodrillo Clarissa che ha mangiato una gamba a un compagno… Dietro tutto ciò si nasconde un sottotesto profondo che deride gli adulti mostrandoli sempre disattenti nei confronti dei bambini, stigmatizza il razzismo e l’autoritarismo e innalza un inno gioioso di libertà e diversità. Non vi dico altro per non togliervi il divertimento, anche perché presto chi è abbonato al Buyers Club potrà leggere l’albo nella sua interezza. Gli altri trovano invece qui sotto le prime pagine del fumetto, che si può anche ordinare nello shop on line di Just Indie Comics.

Una giornata al CAKE

Il CAKE (Chicago Alternative Comics Expo) è uno dei principali festival statunitensi dedicati al fumetto alternativo, indipendente, underground e che dir si voglia. Ne avevo già parlato da queste parti, con report e foto dalle edizioni 2015 e 2016 e un’intervista agli organizzatori, ma quest’anno sono invece andato lì di persona per vedere se era tutto vero. Con un po’ di ritardo, visto che il festival si è svolto sabato 2 e domenica 3 giugno scorsi, vi riporto un po’ di foto e impressioni della mia esperienza, con qualche nota sui fumetti comprati tra i tavoli del Center On Halsted, la comunità LGBTQ situata nel quartiere Boystown che ospita la manifestazione.

Il CAKE ha la tipica conformazione dei festival di fumetto americani, una grande sala in cui vengono disposti i tavoli messi a disposizione di case editrici, small press, collettivi e autori. L’ingresso è gratuito per i visitatori, mentre gli espositori pagano lo spazio. L’atmosfera è rilassata, spesso festosa, gli autori sono a diretto contatto con il pubblico senza sentire la necessità di darsi un tono. Dentro si trova di tutto, dall’area Fantagraphics con ospiti i vari Jim Woodring, Ivan Brunetti ed Emil Ferris (qui sotto in foto) al giovane cartoonist che ha iniziato a fare fumetti 6 mesi fa, passando per l’ospite d’onore Eddie Campbell, che ho visto ma non fotografato (presentava Bizarre Romance, realizzato con la moglie Audrey Niffenegger). Il livello medio è elevatissimo, i tavoli sono occupati in larghissima parte da fumetti anche se non mancano stampe, magliette, albi illustrati, fanzine fotografiche, esperimenti pop-up e quant’altro. Anche la cura delle edizioni è notevole e tra le varie tecniche domina di gran lunga la stampa in risograph.

Oltre a Fantagraphics, tra le case editrici maggiori del Nord America c’era al CAKE anche una rappresentanza Koyama Press, con alcuni titoli più recenti come A Western World di Michael DeForge, Soft X-Ray/Mindhunters di A. Degen e Winter’s Cosmos di Michael Comeau. Mancava invece la Drawn & Quarterly, anche se Nick Drnaso – conosciuto in Italia per Beverly pubblicato da Coconino – non si è lasciato sfuggire la possibilità di presentare e firmare nella sua città il nuovo Sabrina, così voluminoso che non sono ancora riuscito a leggerlo.

Tappa obbligata il tavolo della Domino Books di Austin English, che al CAKE portava il primo numero di But is it… Comic Aht?, rivista di critica fumettistica e non solo contenente tra le altre cose una lunga intervista a Megan Kelso, un reportage di Inés Estrada sulla scena messicana e un articolo di Matthew Thurber: per me assolutamente da non perdere, vista anche la difficoltà di trovare in giro al giorno d’oggi un magazine old school. Tra i titoli della distro Domino, che trovate elencati e illustrati qui, segnalo invece una nutrita selezione di fumetti recenti di Steve Ditko, il nuovo numero di Cosmic Be-Ing di Alex Graham e l’ultimo fumetto dello stesso English, The Enemy From Within edito da Sonatina, una riflessione su un tema più che una storia, decostruzione in immagini e parole dell’idea classica di fumetto. E a proposito di riflessioni e digressioni, altra chicca era la ristampa di Five Perennial Virtues #2 di David Tea, misconosciuto cartoonist (o pseudonimo?) che con questo albo spillato in bianco e nero utilizza disegno abbozzato, fotografie, pattern e intere pagine di testo per parlare di giardinaggio, numismatica e altro ancora. Davvero una delle cose migliori lette negli ultimi tempi, se vi piace il genere (anche se non saprei ben dire che genere è).

Altro must era Grip #1 di Lale Westvind, albo brossurato edito da Perfectly Acceptable di Chicago, 68 pagine senza testo stampate in risograph utilizzando blu, rosso e giallo. Il terreno è quello già tracciato da Hax, pubblicato qualche tempo fa per Breakdown, anche se la storia è qui lineare, con le origini di una moderna supereroina che dopo un inspiegabile incidente acquisisce la capacità di manipolare tutto con le proprie mani. Dopo tavole di assoluta meraviglia grafica e ipercinetismo, la nostra si lancia in un viaggio aereo che la porta in una foresta ricca di colori psichedelici, in cui – come accade spesso nei fumetti dell’autrice – la dimensione materiale lascia spazio al trascendente. Nelle due foto in basso la Westvind mentre firma la mia copia e alcune sue stampe in vendita al CAKE.

Ed eccoci così al tavolo della Spit and a Half di John Porcellino, che presentava il nuovo numero della sua serie autoprodotta King-Cat Comix, giunta alla 78esima uscita. In più la solita selezione della sua distribuzione, con i titoli di Kuš, Retrofit Comics, l’ultimo Mineshaft ecc. ecc. John è quello con il cappello, mentre vicino a lui troviamo il fumettista e musicista Zak Sally, che portava al CAKE il secondo numero del romanzo in forma di fanzine Folrath, contenente le sue avventure nei primi anni ’90, tra concerti, incontri con cartoonist, viaggi in Greyhound.

Questo qui sotto è invece Peter Faecke con le sue autoproduzioni e il materiale Hidden Fortress Press, la casa editrice di Paul Lyons nota per l’antologia Monster, che riprende l’eredità di Fort Thunder, e per la più recente Screwjob, tutta a tema wrestling. Se già avevo quasi tutti gli albi Hidden Fortress, mi sono invece aggiornato sui fumetti di Peter, che rileggono in maniera originale i generi classici del fumetto americano, dalla fantascienza supereroistica di The Hand of Misery al western rifatto in chiave gay di Pardners. Il suo progetto più pazzo è però The Werewolf Hunter, albo in cui l’autore disegna da capo una serie anni ’40 aggiungendo qualche “shit” e “ass” nei testi. L’approccio complessivo è a volte dissacrante, altre rispettoso ma sempre e comunque ok.

La 2d Cloud proponeva invece tutte le novità già presentate al Toronto Comic Art Festival a maggio, ancora esclusive americane dato che la distribuzione in Europa avverrà solo nei prossimi mesi. Tra queste segnalo Lost in the Fun Zone, ritorno al fumetto di Leif Goldberg, uno degli animatori di Fort Thunder nonché membro di Forcefield. Potremmo definirlo un buddy movie in forma di fumetto (buddy comic?), un romanzo picaresco sui generis o una serie di gag e giochi di parole spesso senza senso, il tutto disegnato splendidamente e messo insieme con una spontaneità tanto estrema da stordire il lettore. Forse ricorda un po’ Agony di Mark Beyer, anche se quello in confronto era un esempio di linearità. Da segnalare la malinconica introduzione a firma Brian Chippendale, piena di riferimenti alla scena di Providence. Altra novità 2d Cloud è Nocturne di Tara Booth, che insieme alla Westvind sta dando davvero dignità al genere fumetto muto, riuscendo come pochi altri a “raccontare con le immagini”. La Booth fa parte di quei fumettisti (un altro che mi viene in mente è Simon Hanselmann) che sembrano fare sempre la stessa cosa e invece no, riescono a stupirti ogni volta, anche se forse stanno veramente facendo la stessa cosa. O no? L’atmosfera appunto notturna comporta la netta predominanza dei toni del blu, resi con colori a tempera gouache, marchio di fabbrica della cartoonist statunitense. Sono solo 64 pagine ma confezionate in un bel cartonato.

Altra novità 2d Cloud era lo spillato It Felt Like Nothing di Fifi Martinez, artista debuttante (a destra nella foto qui sotto) che aveva anche un suo spazio insieme a Carta Monir (a sinistra). Carta è il 50% (insieme a Carolyn Nowak) di Diskette Press, minuscola etichetta che per il CAKE ha fatto uscire It’s You, Beautiful and Sad della stessa Fifi, un bell’albetto in bianco e blu in cui la giovane autrice tenta di descrivere le dinamiche di un rapporto ricorrendo a linee astratte dove la razionalità non riesce ad arrivare. Breve ma intenso.

Di seguito un po’ di foto varie scattate durante la giornata di sabato 2 giugno.

Si potrebbe continuare a scrivere a lungo del CAKE, da dove ho portato in Italia anche altri bei fumetti oltre a quelli appena citati, come Blammo #10, nuovo fittissimo numero dell’antologia personale di Noah Van Sciver, Blue Onion #1, altro spillato di Chris Cilla per Revival House Press dopo Labyrinthectomy/Luncheonette (ne avevo parlato qui), Dead Flame di Chloë Perkis, mini-comic sperimentale, viscerale, a tratti horror per come deforma i volti, i capelli e anche i sentimenti della protagonista. Sicuramente dimentico e ometto molte altre cose, per esempio gli incontri con gli autori, che non ho visto nonostante un programma ben articolato. Ma sono stato al festival soltanto un giorno, sabato 2 giugno, mentre ho utilizzato la domenica per vedere altro, dato che Chicago è una città piena di punti d’interesse, con l’Art Institute, il museo di outsider art Intuit, la Roger Brown Study Collection, per non parlare di Quimby’s, delle librerie dell’usato, dei negozi di dischi… Ma questa è un’altra storia.

Le foto del CAKE sono di Serena Dovì

“La mia cosa preferita sono i mostri” vol. 1

di Emil Ferris, Bao Publishing, aprile 2018, brossurato, 416 pagine a colori, 20.5 x 25.7 cm, euro 29

Karen Reyes è una bambina di 10 anni che vive con la madre e il fratello più grande nella Chicago dei tardi anni ’60. Appassionata di film fantasy e horror, è affascinata dall’immaginario dei b-movie e delle riviste a tal punto da rappresentarsi nel suo diario illustrato come un lupo mannaro. Un giorno la bella vicina di casa Anka Silverberg viene trovata morta nell’appartamento al piano di sopra. La polizia parla di suicidio ma Karen non è per niente convinta. Inizia così un’indagine che la porterà ad esplorare il passato della donna, fino a scoprirne le sofferenze patite nella Germania pre-nazista, tra povertà, prostituzione minorile e deportazione in un campo di concentramento. Nel frattempo la mamma di Karen si ammala, il fratello va dietro a ogni donna che incontra, la stessa ragazzina comincia a comprendere la propria sessualità. E, nel finale di questo primo volume, viene ucciso Martin Luther King.

E’ questa a sommi capi la trama di La mia cosa preferita sono i mostri, il finto diario di Karen Reyes raccontato da Emil Ferris, autrice classe 1962 che ha debuttato con la prima opera lunga proprio con questo fumetto. Pubblicato dalla Fantagraphics Books di Seattle alla fine del 2016, il libro è rimasto bloccato per diverse settimane a causa di problemi legati alla spedizione delle copie dalla Corea, dove si trovava la tipografia. Uscito di fatto nel 2017, è stato il fumetto più citato nelle classifiche di fine anno scorso negli USA, oltreché un caso editoriale che ha portato Fantagraphics a ristampare più volte la prima tiratura. Ma di My Favorite Thing Is Monsters si è parlato anche per la tormentata storia della sua autrice, capace di realizzare una titanica opera di 400 pagine (in attesa del seguito, per giunta) dopo essere rimasta paralizzata a 40 anni in seguito a un pizzico di zanzara con cui ha contratto il virus del West Nile. Ma non vi tedierò ulteriormente con questa storia, che alcuni di voi già conosceranno (gli altri la possono leggere in questo fumetto realizzato dalla stessa Ferris).

Ho pensato più e più volte a come considerare La mia cosa preferita sono i mostri, sin dalla sua uscita negli USA. Ci ho pensato anche quando ho stilato il mio Best Of del 2017, in cui alla fine non ho inserito il libro di Emil Ferris perché la prima lettura mi aveva lasciato interdetto. Così quando, all’inizio di aprile, Bao Publishing lo ha pubblicato in Italia in un’edizione identica all’originale, mi è sembrata l’occasione giusta per rileggerlo e rivedere eventualmente il mio giudizio. E invece sono rimasto nuovamente interdetto, perché ai suoi innegabili pregi l’opera unisce più di qualche difetto.

In parte forse è un mio problema. Problema con quei fumetti che pur servendosi delle soluzione tipiche del medium – come le nuvolette, i dialoghi, le vignette – tendono a utilizzare le immagini più per accompagnare il testo che per raccontare. Da anni imperversa ormai il termine graphic novel, che i più utilizzano per dare maggiore dignità al fumetto, spesso per prodotti che di “novel” hanno ben poco. Qui per una volta si potrebbe utilizzare il termine a proposito perché siamo di fronte a un vero romanzo grafico, un’opera al cui centro c’è un fiume di parole e in cui le immagini sono al servizio di queste. Un romanzo di formazione che sembra rimandare più alla narrativa americana contemporanea che ad altri fumetti, anche se un riferimento diretto potrebbe essere Fun Home di Alison Bechdel, non a caso chiamata a dire la sua in quarta di copertina.

Ma anche provando a mettere da parte questa mia idiosincrasia per la narrativa a fumetti nel senso più stretto del termine – ed è una cosa del tutto personale, perché il fumetto può ovviamente essere anche questo – La mia cosa preferita sono i mostri non funziona sotto diversi punti di vista. E’ soprattutto il lungo flashback nella Germania pre e poi nazista a lasciare perplessi, tanto è pieno di luoghi comuni e di personaggi artificiosi. Il parallelismo tra la protagonista e la giovane Anka, suggerito dall’autrice, non regge. Tanto è ben delineata e interessante la prima, tanto risulta macchiettistica la seconda. E, pur volendo sospendere l’incredulità sull’io narrante nelle diverse fasi della storia, sembra difficile accettare che il punto di vista di Karen risulti in molte parti più maturo di quello di Anka, che racconta su nastro le traumatiche esperienze d’infanzia con il punto di vista di un’adulta, poco prima della sua morte. E’ forse lì che il racconto cede il passo, si appesantisce, smette di appassionare, come se l’autrice si trovasse a suo agio con il suo mondo – la Chicago dei tardi anni ’60 in cui è cresciuta – ma non con qualcosa a lei estraneo come la storyline sul passato di Anka, intrisa di atmosfere alla Dickens ma al tempo stesso di manierismo. Anche il disegno, che nella parte moderna unisce immaginario da b-movie, richiami a maestri dell’illustrazione come Sendak e splendido realismo nella rappresentazione dei volti umani, si concede momenti sin troppo ordinari nelle pagine ambientate in Germania, a volte naif nel senso peggiore del termine. E in realtà è tutto il libro che alterna a livello grafico momenti alti e bassi, tra tavole stupefacenti ed altre funzionali al racconto ma sin troppo abbozzate per risultare finite. Tra l’altro le più riuscite si trovano per lo più nella prima parte, come se a un certo punto per portare a termine la titanica impresa la Ferris sia stata costretta ad accelerare il passo e semplificare il disegno.

Detta così, La mia cosa preferita sono i mostri sembrerebbe uno di quei libri belli soltanto da sfogliare. Di sicuro la mole, l’iconografia e l’indiscutibile fascino di alcune tavole hanno influenzato la maggior parte di critici e lettori, che hanno gridato al capolavoro ancor prima di leggerlo. Eppure non è tutto qua, perché di cose positive il libro ne ha eccome. C’è innanzitutto il mondo visto dagli occhi di una bambina che in alcuni passaggi restituisce atmosfere di romanzi come Il Giovane Holden o Molto forte, incredibilmente vicino, con la riflessione finale su chi sono i veri mostri che solo una bambina può fare con tanta lucidità. C’è la riuscitissima sequenza onirica iniziale, con la protagonista che sogna di essere un lupo mannaro e una folla inferocita che la bracca per ucciderla. Ci sono i turbamenti sessuali di Karen, il suo difficile rapporto con il proprio corpo e le difficoltà relazionali che ogni ragazzo ha avuto in un momento o nell’altro della crescita. C’è l’atmosfera della Chicago anni ’60, le sue strade, i quartieri e la metropolitana, così vividamente realistici. C’è la riproduzione delle copertine di fumetti e riviste di genere, materiale con cui la Ferris è tremendamente a suo agio. Com’è a suo agio quando fa percorrere a Karen i corridoi dell’Art Institute, non limitandosi a ricreare brillantemente con penne e matite colorate alcuni classici della pittura, da Seurat a Delacroix, ma entrandoci dentro in modo da restituirne la magia al lettore. Tutte cose che valgono senz’altro il prezzo del biglietto ma che al tempo stesso lasciano anche un po’ di amaro in bocca. Come il sapore di un’occasione sprecata.

Ratatà 2018, un festival diagonale

Che cosa fa di un festival di fumetto un bel festival di fumetto? E soprattutto, qual è la missione di un bel festival di fumetto? A mio parere le risposte a quest’ultima domanda possono essere principalmente due: stimolare il pubblico, presentando una proposta culturale che sappia cogliere le migliori tendenze della contemporaneità e non, oppure assecondare chi al festival partecipa, lasciando libero spazio alla creatività e alle istanze di chi fa fumetto e illustrazione, spesso partendo dai bassifondi dell’autoproduzione. Il dubbio su quale strada scegliere è lecito e in Italia abbiamo festival che vanno chiaramente in una direzione o nell’altra, nel primo caso fornendo una visione dall’alto e a volte persino accademica, nel secondo non proponendo uno specifico punto di vista ma abbandonandosi piuttosto all’ispirazione di chi al festival partecipa da espositore e a volte da ospite. E poi c’è, come sempre, una terza via, che è quella di costruire un evento al tempo stesso verticale e orizzontale, insomma diagonale. Ed è questa terza via che ormai da qualche anno sceglie il Ratatà di Macerata, festival di illustrazione, fumetto ed editoria indipendente che a una proposta culturale di livello – con mostre sempre più curate, ricercate e variegate – unisce uno spirito spontaneo che mette alla pari organizzatori, espositori e pubblico. E questa non è sicuramente una cosa da poco, perché non è poi così facile essere diagonali.

La quinta edizione di Ratatà si è svolta dal 12 al 15 aprile a Macerata, tra il centro storico della città e il Mercato delle Erbe, dove da venerdì 13 hanno trovato spazio i banchetti di autoproduzioni, case editrici, illustratori e fumettisti. Premetto che le cose da vedere erano tante, che io sono arrivato soltanto il venerdì per l’apertura della mostra mercato e che per la gran parte della manifestazione sono stato incollato al tavolo di Just Indie Comics. Mi è difficile dunque scrivere un reportage completo, come sarebbe d’altronde difficile per chiunque fare un lavoro “oggettivo” vista la varietà della proposta, aperta ancor più che in passato a territori extra rispetto a quelli che rappresentano il cuore del festival e ricca di eventi collaterali. Cercherò dunque di raccontarvi, con l’aiuto di qualche foto in bassa fedeltà, ciò che più mi ha colpito per quello che ci ho capito.

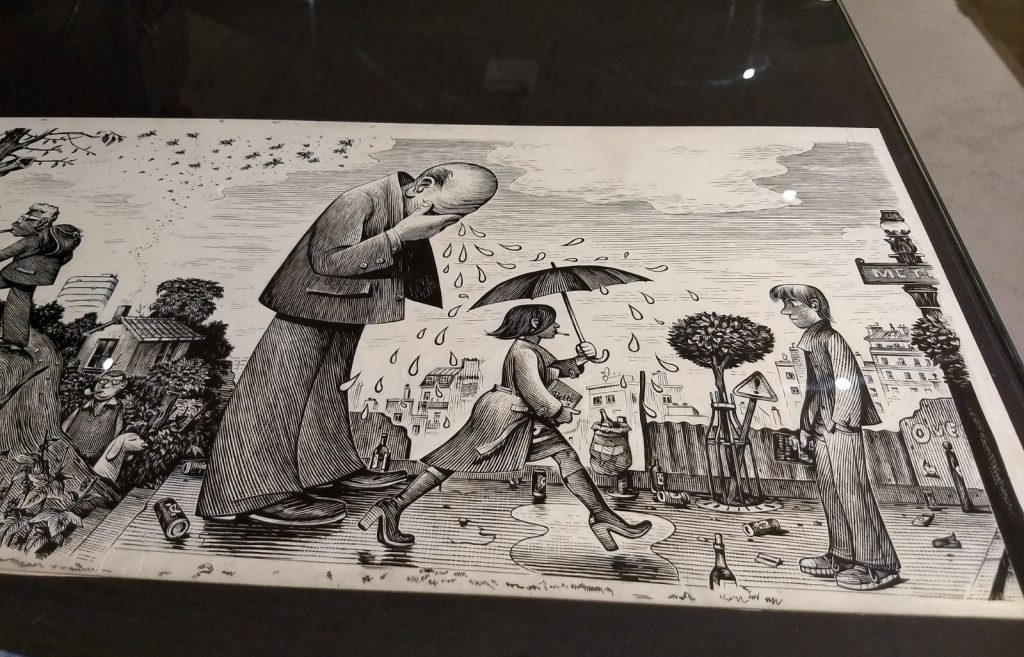

Una delle mostre principali era Ogni traguardo porta con sé una perdita, personale di Matthias Lehmann organizzata presso lo spazio Duma in collaborazione con 001 Edizioni, in occasione della pubblicazione in Italia di un altro libro (dopo La favorita) dell’autore francese, Le lacrime di Ezechiele. La mostra spaziava nell’opera dell’autore, dalle tavole curatissime se non addirittura maniacali di HWY 115 a La favorita e Le lacrime d’Ezechiele, mostrando inoltre illustrazioni a colori, quaderni e sketchbook così perfetti da sembrare stampati. Dal vivo il lavoro di Lehmann impressiona per l’estrema cura, la quantità di linee, soprattutto della prima fase, caratterizzata da un gusto barocco poi abbandonato a favore di uno stile più arioso, in cui il bianco della pagina è territorio fertile per dare forma a soluzioni grafiche originali ma sempre funzionali alla narrazione. E a tal proposito Le lacrime d’Ezechiele si propone come interessante riflessione autobiografica e metanarrativa nel personaggio di Adelphi Gaillac, intento a lavorare da otto anni su un interminabile fumetto inciso interamente nel linoleum.

Oltre ai libri di 001, alla mostra erano disponibili anche i tre numeri della fanzine autoprodotta Lampiste, la serigrafia realizzata con Strane Dizioni come manifesto del festival e il vinile dei Raw Death, gruppo country in cui Lehmann e compari si divertono a coverizzare in versione scarna, anzi “death” potremmo appunto dire, brani country, blues e simili. Il vinile che vedete qui sotto, con cover del nostro stampata da Le Dernier Cri, mette insieme brani di Johnny Cash (Wayfaring Stranger, Ring of Fire), Tom Waits (Chocolate Jesus) e Ralph Stanley (O Death).

Altra mostra cult, ma di tutt’altro genere, era quella di Enrico Pantani, illustratore, scrittore e performer da Pomarance, provincia di Pisa. Presso la libreria Quodlibet erano raccolti i “libri d’autore” realizzati in copia unica nel corso degli anni, efficaci sin da titoli programmatici come La vita mi ha rotto i coglioni ma non mi ammazzo, Tette, Spacco tutto, Tempus fugit ma senza problemi e così via. Tra outsider art, artigianato creativo, provocazione e puro divertimento, il progetto riporta alla materialità del libro e si propone come esempio creativo di arte istintiva. C’era anche un’altra mostra di Enrico Pantani ma purtroppo l’ho persa (frase che potrebbe essere benissimo il titolo di un libretto di Enrico Pantani).

Autodafé, presso gli spazi degli Antichi Forni, era invece una collettiva che presentava lavori di artisti di diversi paesi con l’obiettivo di costruire un ponte tra loro, in un’epoca come la nostra (e come tante altre, purtroppo) in cui concetti come “identità” e “appartenenza” diventano motivo di scontro più che di dialogo. In questo contesto spiccava il bell’allestimento dell’Ufficio Misteri, il trio bolognese composto da Marco Bassi, Daniele Castellano e Bruno Zocca che si avvaleva per il loro Mistero n.5: Il Bosco dei Gatt’Orchi della collaborazione di Marco Taddei ai testi e della sonorizzazione di Steve Scanu e Carlo Aromando. Al festival era disponibile anche un catalogo della mostra, limitato a 50 copie con tanto di cofanetto e stampa a colori allegata. Le altre mostre, tra cui spiccava un’ampia retrospettiva del lavoro dell’illustratore spagnolo Isidro Ferrer, si tenevano invece nei luoghi più disparati penetrando nel tessuto pubblico e privato della città, tra gallerie, locali, spazi abbandonati e tanti tanti negozi che hanno collaborato ospitando i materiali espositivi sui loro scaffali. Di seguito un mix di foto, con qualche – ahimè – omissione, come ad esempio la personale di Giulia Conoscenti al Csa Sisma che tra una cosa e l’altra non sono riuscito a visitare.

Quelle che vedete qui sopra sono le tavole di Lu Spiritu, progetto scritto ancora da Marco Taddei, che al Ratatà è tipo Zerocalcare ma senza fila, e splendidamente illustrato da Simone Manfrini, fresco di stampa per Incubo alla Balena. L’albetto racconta una storia – storta come piace a noi – di un parroco di provincia tentato dal diavolo nelle sue diverse e soprattutto sinuose forme ed è stato uno dei titoli più acquistati alla mostra mercato. E, appunto, eccoci al cuore del festival, il Mercato delle Erbe, dove trovavano spazio i banchetti delle autoproduzioni ma non solo, dato che Ratatà ospita ormai anche realtà internazionali (citiamo per esempio gli spagnoli di Ediciones Valientes e i polacchi con base a Londra di Centrala) ed editori italiani (Eris, MalEdizioni, Hollow Press, Barta). Di seguito un po’ di foto varie ed eventuali senza modifiche o filtri, per rappresentare al meglio la realtà – a volte anche sfocata – dei fatti.

Bello il banchetto qua sopra, eh? Però se proprio vi devo dire la mia il tavolo che mi è piaciuto più di tutti è quello di De Press, la mini casa editrice guidata da Andrea De Franco che ha iniziato da qualche tempo a sfornare vorticosamente fumetti, albi illustrati, fanzine fotografiche e quant’altro. Al Ratatà i ragazzi di De Press erano coinvolti in due mostre, una tutta loro negli spazi dell’ex Copisteria che dava conto della gran parte della produzione del gruppo, l’altra nel negozio di fotografia Tandem dedicata invece a Fontanesi, oscuro magro di Instagram che ha visto raccolte le sue giustapposizioni di foto in vena di surrealismo in una fanzine edita appunto dal collettivo di base a Bologna. Tra le altre produzioni portate al Ratatà cito anche il recente Piccolo niente dello stesso De Franco, riuscitissimo esempio di minimalismo grafico intriso di poesia esistenzialista, un albo illustrato da Beatrice Bertaccini che mette insieme Van Gogh e i Puffi su testi di Fabio Cesaratto, il Trittico di Puccini riletto in ASCII da Chiara Polverini, una fanzine che raccoglie foto scattate da uno smartphone con fotocamera rotta ecc. ecc. Insomma, sembra una raccolta di bizzarrie ma in realtà si tratta di edizioni curate fatte con lo spirito giusto di chi vuole divertirsi e sperimentare, regalando al tempo stesso qualcosa di bello e interessante al pubblico. De Press è un progetto finalmente innovativo, d’avanguardia, sghembo come in Italia non se ne vedevano da tempo, che salutiamo con gioia aspettando nuovi pirotecnici sviluppi futuri.

Ci sarebbero tante altre cose da dire sul Ratatà ma molte sono già state dette in questa intervista agli organizzatori a cura di Andrea Provinciali, pubblicata su Minima & Moralia qualche giorno prima del festival. La quinta edizione ha confermato l’impegno degli organizzatori a interagire con la realtà di Macerata, sfociato nella parata di sabato pomeriggio per le strade del centro, e al tempo stesso la difficoltà nel portare avanti questa nobile missione. Gli eventi serali e le situazioni sociali vedono infatti la partecipazione di un pubblico vasto e interessato, che per fortuna va al di là dei soliti noti, ma una buona parte della popolazione maceratese sembra indifferente se non diffidente nei confronti del festival e dei suoi partecipanti. Nota ancora più dolente è la scarsa collaborazione delle istituzioni, che sta scoraggiando gli organizzatori a portare avanti la manifestazione. Ma sarebbe davvero un peccato, perché Ratatà è un festival unico in Italia, che non vogliamo e non dobbiamo perdere. E dunque appuntamento all’anno prossimo, speriamo.

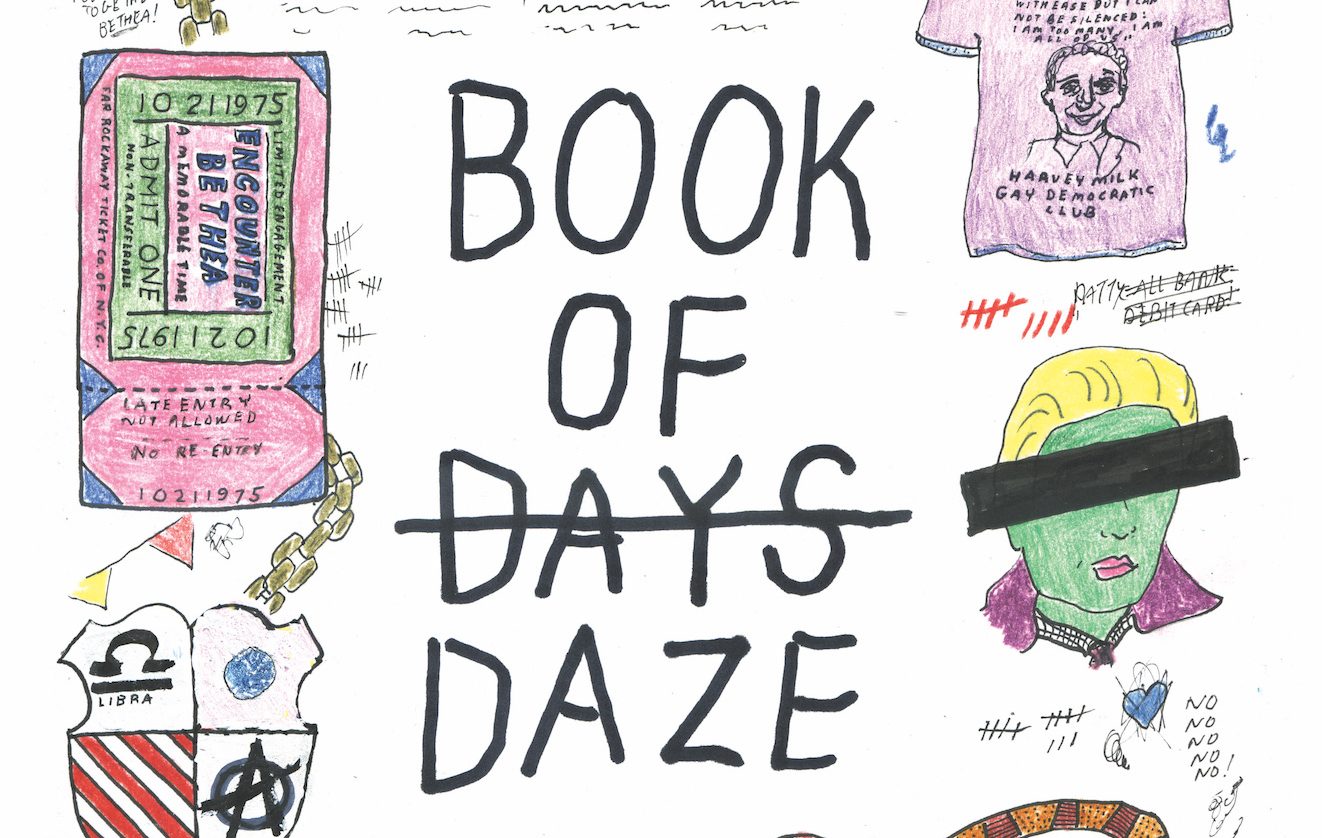

JICBC pt. 2: “Book of Daze” di E.A. Bethea

Seconda spedizione dell’anno per il Just Indie Comics Buyers Club, l’abbonamento che dà modo di ricevere con cadenza trimestrale fumetti per lo più americani ma a volte anche europei di difficile reperibilità in Italia. Dopo il primo numero dell’antologia Now della Fantagraphics, inviato a gennaio, ad aprile toccherà a Book of Daze di E.A. Bethea, antologia monografica pubblicata alla fine dello scorso anno dalla Domino Books di Brooklyn. I più affezionati lettori di Just Indie Comics dovrebbero già conoscere il lavoro della Bethea, a cui ho dedicato ai tempi del blog, e precisamente nel luglio 2014, un articolo nella gloriosa (ben due puntate) rubrica Comics People. Allora si dava conto soprattutto del materiale apparso nella corposa raccolta Bethea’s Illustrated uscita nel 2009 per la Sad Kimono Books e nel primo numero della rivista a fumetti formato tabloid Tusen Hjärtan Stark, targata ancora Domino. Da allora la Bethea ha contribuito al secondo numero di Tusen e a svariate antologie, non solo a fumetti. Mancava però da tanto una pubblicazione interamente a suo nome e adesso è finalmente arrivata grazie alla volontà di Austin English, mente e braccio dietro Domino ed estimatore del lavoro dell’artista di Brooklyn (ma originaria di New Orleans).

Non credo ci siano tanti altri casi come questo in cui possiamo definire “unica” l’opera di una fumettista. Anzi, in questo caso non è nemmeno giusto definire E.A. Bethea semplice “fumettista”, dato che la sua scrittura al tempo stesso secca e musicale è più vicina alla letteratura e alla poesia, mentre la sua linea affilata e via via sempre meno grezza guarda al cinema e alla fotografia, con continui close-up su piccoli pezzi di mondo apparentemente insignificanti ma riempiti di volta in volta di malinconia, rabbia, meraviglia, ironia. Eppure testo e immagine dialogano, si arricchiscono l’un l’altro come accade proprio nei migliori fumetti.

In Book of Daze, che oltre a nuove opere per lo più datate 2017 raccoglie qualche pagina già vista in precedenza, non troverete storie nel senso più classico del termine, ma riflessioni, ricordi, biografie, polaroid, descrizioni, poesia beat, riferimenti letterari e cinematografici, il tutto fuso con pari dignità e spesso anche nella stessa pagina in uno stile e un registro unico, quello di E.A. Bethea. Un registro che sembra provenire dal passato, come una cartolina da un’altra America fatta di strade polverose, bar malandati, vecchie sale cinematografiche, libri tascabili, pacchetti di sigarette accartocciati e poca pochissima tecnologia. Non si tratta di materiale semplicissimo da proporre né da affrontare, non ha l’appeal scintillante di tanto fumetto a cui siamo abituati oggi, ma vi assicuro che sa affascinare. Buona lettura.

Misunderstanding Comics #10

Nuova puntata di Misunderstanding Comics, rubrica che si occupa di letture varie senza necessariamente parlarne con dovizia di particolari. Dato che siamo stanchi di novità, colgo l’occasione per recuperare qualche fumetto non proprio recentissimo.

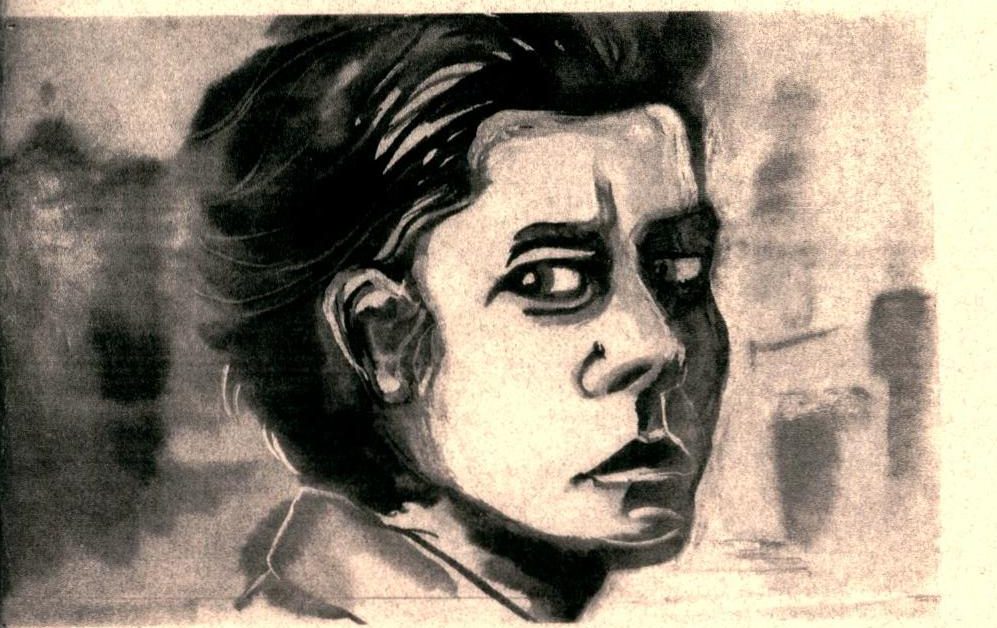

I Never Promised You a Rose Garden è una serie a firma Annie Murphy di cui al momento sono stati pubblicati due soli numeri. La Murphy, classe 1978, è attivista queer, diplomata del Center for Cartoon Studies, autrice di una biografia di Achsa Sprague, curatrice dell’antologia Gay Genius e molto altro ancora. A vederli on line gli altri suoi fumetti sembrano più ordinari rispetto a questo, una cronaca politica e culturale incentrata sulla sua città, Portland. E anzi, I Never Promised non è nemmeno un fumetto nel senso più tradizionale del termine, dato che si tratta in realtà di un saggio illustrato, un quaderno in cui immagini sporche di inchiostro e dalle linee tremolanti si uniscono a lunghi testi trascritti a mano nella più idiosincratica tradizione del do-it-yourself.

Il primo numero, intitolato My Own Private Portland, si apre con la morte di River Phoenix e si sofferma inizialmente sulla carriera dell’attore, per arrivare ben presto alla genesi e all’analisi di My Own Private Idaho, ricca di interessanti retroscena. La Murphy descrive con abilità il clima culturale di quegli anni, la fine degli ’80, le storie di ragazzi di strada, prostituti, tossicomani che in alcuni casi avevano frequentato lo stesso liceo dell’autrice e da cui Van Sant rimase affascinato al punto da mescolarsi a loro nel quotidiano. L’eroina ha una parte importante in queste pagine, ed è solo uno dei tanti aspetti che ci fanno capire, come suggerisce il titolo, che almeno all’epoca la cosiddetta “City of the Roses” non era quella terra promessa che noi europei siamo soliti immaginare. Il primo numero si conclude con un parallelismo tra Phoenix e Kurt Cobain, ripreso senza soluzione di continuità nel secondo, in cui viene approfondita la biografia personale dell’attore e in particolare la sua educazione nella setta Children of God, dove gli abusi sessuali sui minori erano all’ordine del giorno. Murphy non risparmia nessuno, sviscera temi, fa domande, mettendo in dubbio anche l’operato di Van Sant, tacciato di “hispter racism”. Da lì si passa alla parte più politica del racconto, una rappresentazione critica del Pacific Northwest che si sofferma stavolta sui rigurgiti razzisti di una zona per tradizione tutt’altro che multietnica, come testimonia l’assassinio di Mulugeta Serraw, membro della comunità etiope di Portland ucciso nel 1988 da tre skinhead. Tra questi Kenneth “Ken Death” Mieske, personaggio noto nell’underground di strada della città dell’Oregon e fonte di ispirazione per Drugstore Cowboy. L’eco di quel fatto portò anche al processo contro Tom Metzger, militante razzista fondatore della White Aryan Resistance, documentato nell’ultima parte dello spillato.

Avrete capito a questo punto la densità dei fatti raccontati dall’autrice con scrittura piena, consapevole, dettagliata, appassionante ma mai eccessiva. La messa in scena trasuda spontaneità e ben si adatta a disegni che descrivono e a volte commentano con tono sardonico, come cartoline di un artista di strada disegnate sul momento, senza ripensamenti o rifiniture di troppo. Purtroppo non si hanno notizie se mai si vedrà un terzo numero, dato che l’ultimo risale al 2016 e che il blog dell’autrice è fermo allo stesso anno. Magari se mi decido a mandarle una mail scoprirò se questo piccolo gioiello nascosto avrà prima o poi un seguito.

Cambiamo totalmente mondo e passiamo a un autore che ha fatto del disegno – e che disegno – la sua peculiarità, dando forma a fumetti che difficilmente possono essere tradotti in soggetto, trama o semplicemente parole. Sto parlando di Walker Tate, cartoonist di Los Angeles abile nello scomporre pagine e vignette, a tracciare inusuali prospettive, ad accanirsi sui corpi con piglio cubista seppur con una linea pulita e tondeggiante. C’è qualcosa nelle sue creazioni, finora tutti comic-book autoprodotti autoconclusivi e di poche pagine, che ricorda Ruppert & Mulot, anche se non saprei dire se si tratta di un’influenza o di affinità elettiva. Del 2015 sono Waiting Room, rappresentazione di una sala d’attesa e degli oggetti che la abitano, ed Extract, storia paradossale di un uomo che decide di dividere il suo appartamento in tante porzioni diverse in modo da poterle affittare. Channel, del 2016, seguiva invece le evoluzioni di una pallina da golf. In tutti e tre i casi la trama – se così vogliamo chiamarla – era una scusa per dar vita a virtuosismi stilistici di ogni tipo, come le prospettive in movimento di Waiting Room e le scomposizioni di Extract, che interessavano prima l’appartamento (e di conseguenza la pagina) e poi il corpo del protagonista.

Ma è il più recente Procedural, uscito lo scorso anno, a cambiare le carte in tavola. I dialoghi stavolta hanno una parte importante nello sviluppo del racconto, le vignette sono regolari, il paradosso che prima ero per lo più visivo viene sviluppato in chiave narrativa. Un idraulico viene chiamato a fermare una perdita d’acqua proveniente dal soffitto, che ha costretto il proprietario di casa a portare il suo divano in un deposito. Lasciato a lavorare da solo, l’idraulico si accanisce contro la perdita senza successo, mentre il suo cliente non riesce più a trovare il divano, spostato di luogo in luogo per motivi sempre più assurdi. Nel frattempo un corriere deve consegnare delle confezioni di trota sott’olio… Lo so che detto così sembra puro nonsense, o un film di Alain Resnais, ma vi assicuro che Procedural funziona e lascia la curiosità di vedere che cosa si inventerà Tate la prossima volta.

Altra autrice che prosegue indefessa la sua ricerca stilistica è Lale Westvind, di cui avevo parlato brevemente qui in occasione del suo Hax uscito per Breakdown Press. I suoi fumetti meriterebbero ben altra attenzione di quella che gli sto dedicando io su Just Indie Comics e prima o poi sono convinto che riuscirò a parlarne meglio, magari insieme a lei. Qui mi limito a segnalare l’uscita del quarto numero di Hot Dog Beach, che trovo particolarmente interessante per una serie di motivi. Se infatti negli albi autoconclusivi e nelle storie per le antologie la Westvind adotta uno stile letterario denso e complesso, in cui il testo è spesso avvicinato all’immagine come descrizione, delirio, puro lirismo, in questa serie aperiodica autoprodotta troviamo invece uno stile più cartoon e dei dialoghi che spesso scelgono le vie della commedia.

Sia chiaro che le tematiche ricorrenti della Westvind – velocità, dinamismo, interazioni tra uomo e macchina, visioni lisergiche – rimangono costanti ma questa volta più che dalle parti di un futurismo cyberpunk siamo in un mondo alla Mad Max, con personaggi che si rincorrono senza ben sapere il perché verso la spiaggia del titolo. Ma la cosa che a me più interessa in questi quattro numeri qui è il modo in cui sono realizzati, ossia con un approccio spontaneo che non ha alle spalle una precisa pianificazione, una trama liquida che si può prendere da qualsiasi punto senza aver necessariamente letto il resto, i disegni che cambiano di volta in volta stile (e non potrebbe essere altrimenti, dato che il primo numero è datato 2010 e l’ultimo è dell’anno scorso). Anche la storia si evolve, inizia in un modo e prosegue in un altro, accelera, rallenta, riparte, prende deviazioni, tanto che probabilmente potrebbe durare all’infinito, soprattutto se l’autrice continuerà a costellarla di momenti visionari come le due spettacolari sequenze onirico-psichedeliche di questa quarta uscita. Hot Dog Beach ci riporta ai tempi in cui i fumetti non erano una cosa così seria e si poteva anche decidere di pubblicare qualcosa a puntate senza preoccuparsi della futura raccolta in volume. Ed è per questo una vera boccata di ossigeno.

Concludiamo con un’altra donna, se così si può dire, dato che Laura Pallmall è in realtà lo pseudonimo di Jason Lee, cartoonist (e non solo) trasferitosi di recente da Los Angeles – che rimane comunque lo scenario di riferimento dei suoi fumetti – a Pittsburgh. Lee pubblica da qualche tempo la serie di fanzine Nothing Left to Learn, caratterizzate dall’approccio do-it-yourself e dalla libertà con cui vengono messi insieme saggi, fiction, illustrazioni, poesie e ovviamente fumetti, come testimonia l’omonimo Tumblr. Nell’ambito del progetto ha trovato spazio anche una sotto-serie chiamata Sporgo e attribuita a tale Laura Pallmall, di cui sono usciti due numeri “rilegati” con l’elastico e caratterizzati da un tratto crudo, a volte sin troppo elementare nella sua semplicità, e da una divisione della tavola regolare.

Sporgo #1 si apre con Picaresque, realizzato per la Comics Workbook Composition Competition del 2015 e scelto tra i migliori fumetti dell’anno nell’ultima edizione di The Best American Comics, 16 pagine che rappresentano al momento il vertice dell’ancora limitata produzione dell’autore/autrice. L’apertura è un sogno dai contorni horror, che ci cala subito in un’atmosfera plumbea, oppressiva, angosciante. A pagina 2 un uomo viene svegliato dal suono del campanello, è un suo amico che è andato a trovarlo. Dal dialogo tra i due capiamo che il protagonista riempie le sue giornate di nulla, impegnato più che altro a comprare il cibo e a preparare i pasti per i vicini, che hanno deciso di passare la luna di miele chiusi in casa per smettere di fumare. Fuori le strade sono deserte, c’è solo un opossum sdraiato sul marciapiede che si dà per morto, oppure che è morto davvero. Doveva piovere quel giorno ma il sole continua a splendere. Forse prima o poi succederà qualcosa ma intanto si sta buttati sul divano o in strada, mentre si avvicina la notte. Non vi racconto tutto tutto anche perché c’è poco da raccontare ma il nulla di cui è fatta questa piccola riuscitissima storia risuona nella mente del lettore e lo avvolge in una spirale di inchiostro sempre più nera fino al suo notturno finale. E un’ombra nera, stavolta in senso non metaforico, è protagonista di From Eden to Hill, secondo racconto dell’albo, una ghost story meno efficace della precedente e che per trasmettere inquietudine sceglie strade non così originali. Eppure l’assonanza di temi e situazioni dà unità al tutto creando un corpus unico. Sporgo #2, pubblicato nel 2017 a due anni di distanza dal precedente, non si allontana molto da queste coordinate e segna l’inizio di una storia lunga intitolata Pyramid Inch, incentrata su un giovane filmmaker impegnato a scrivere sceneggiature puntualmente lasciate a metà. Anche qui mare, palme e grattacieli costituiscono lo sfondo di una vicenda che dal reale scivola nell’onirico, con sequenze simili a quelle già viste in From Eden to Hill. In più qui troviamo riflessioni sull’industria culturale che nei dialoghi finali dell’albo assumono quasi i contorni del saggio. Pur con qualche approssimazione nel disegno, Pyramid Inch si fa leggere con curiosità e lascia un senso di inquietudine e paranoia che è vera cifra stilistica.