Crack! a Roma dal 20 al 23 giugno

Anche quest’anno Just Indie Comics sarà al Crack!, il festival del fumetto dirompente e dell’arte stampata che si tiene ogni anno al Forte Prenestino a Roma. Da giovedì 20 a domenica 23 giugno ci troverete dalle 18 fino a notte più o meno inoltrata nei tunnel del Forte, insieme a una miriade di altri artisti, produttori, stampatori ecc. da tutto il mondo, che riempiranno anche le celle sotterranee dell’edificio di via Federico Delpino 187. Noi saremo al piano di sopra, quindi cercate il nostro banchetto nei tunnel, speriamo più o meno vicino alle aperture laterali (così arriva un po’ di fresco). Troverete come sempre una ricca selezione di produzioni internazionali e anche italiane. Per farvi un’idea tra il materiale straniero avremo i due numeri dell’antologia olandese Scratches, l’edizione francese di How To Stay Afloat/Surnager au Quotidien di Tara Booth, qualche copia delle ultime uscite della storica zine underground Mineshaft, il volume che raccoglie la prima serie della linea All Time Comics più il numero zero della nuova “stagione” (ne ho parlato qui), le pubblicazioni di piccole realtà editoriali straniere come O Panda Gordo, One Percent Press, kuš!, Domino Books, qualche numero dell’antologia Now della Fantagraphics. Tra gli italiani troverete fumetti di tantissime case editrici e autoproduzioni, come Canicola, Hollow Press, De Press, Doner Club, Delebile, B Comics, Muscles Edizioni Underground, Super Squalo Terrore, Uomini nudi che corrono e via dicendo.

L’invito è dunque quello di venire a trovare noi e ovviamente di visitare tutto il festival. Il Crack! sembra quest’anno davvero internazionale come non mai, con ospiti da tutto il mondo, dal francese Yvan Alagbé alla libanese Sandra Ghosn autrice del manifesto, dall’afgana Malina Suliman al messicano Iurhi Peña. E tanti tanti altri da Tunisia, Iraq, Cina, Spagna, Brasile, Portogallo ecc. Non a caso il titolo dell’edizione 2019 è APERTO e vuole ricordare l’uccisione del sudafricano Jerry Masslo avvenuta trent’anni fa a Villa Literno, suggerendo con forza l’idea di un festival che possa essere rifugio per tutte le genti, di tutte le nazioni, al di là di ogni divisione, con inevitabile riferimento a quanto sta succedendo sul fronte sbarchi e rifugiati nell’Italia di oggi. Partecipare significa anche contribuire a questo ideale e al tempo stesso entrare in contatto con autori mai visti prima, voci fuori dal coro, realtà del tutto diverse dalle nostre, che spesso non sono schiave della logica dei “mi piace” e dell’autopromozione ma che fanno le cose vecchio stile, per il piacere di farle e per quello, altrettanto importante, di incontrarsi.

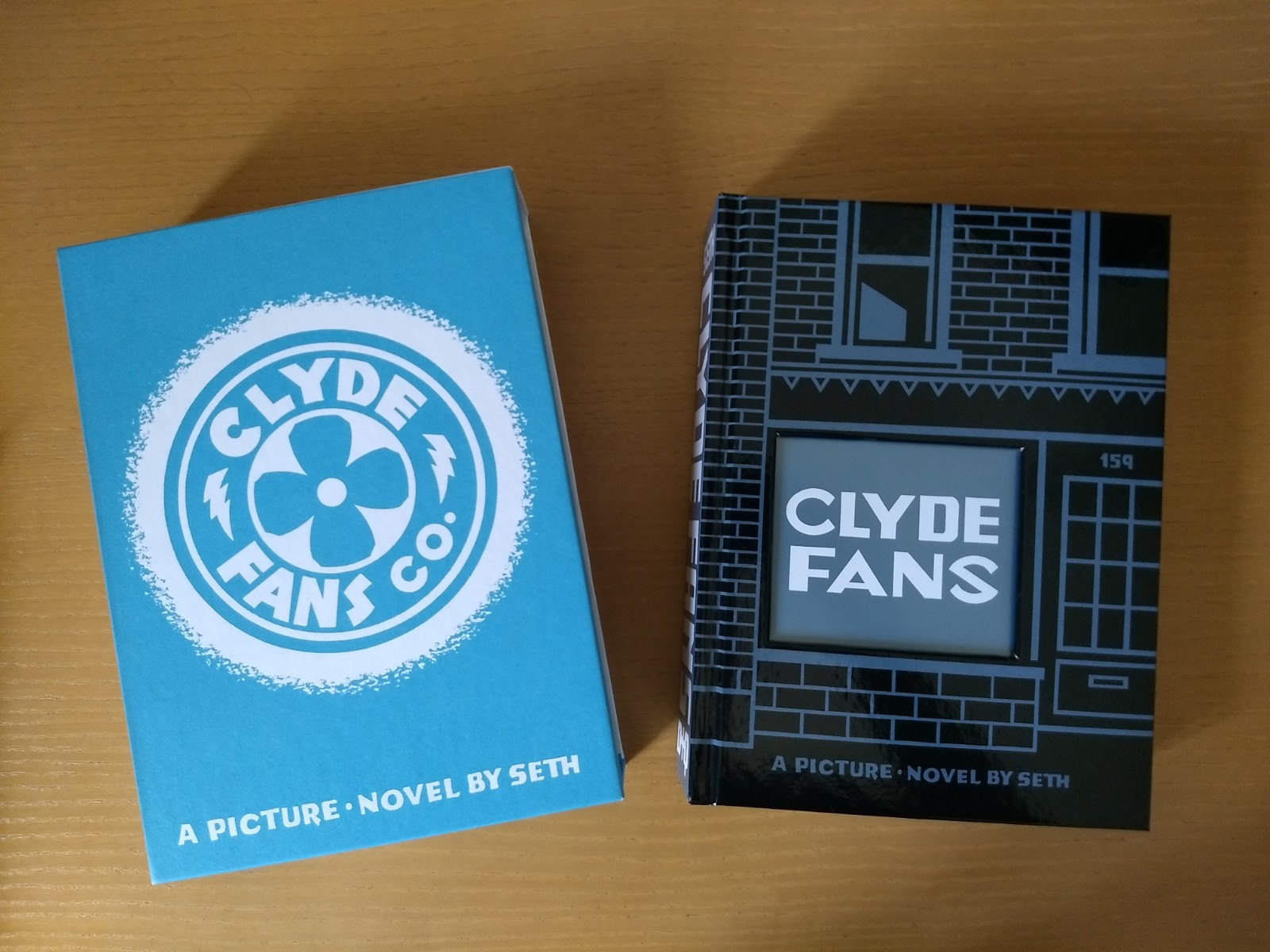

“Clyde Fans” di Seth

E’ arrivato da qualche giorno nelle mie mani il volume di Clyde Fans di Seth, la storia serializzata dall’autore canadese sulla sua serie Palookaville nel corso degli ultimi vent’anni. Era infatti il 1997 quando usciva per Drawn & Quarterly Palookaville #10, con il primo capitolo dei “Ventilatori Clyde”. Seth aveva appena finito la sua prima narrazione lunga, It’s a Good Life, If You Don’t Weaken, già raccolta in volume nel settembre del 1996. E se non sbaglio fu proprio quel volume il mio primo acquisto di un’opera interamente a firma Seth, anche se forse avevo già visto qualcosa di suo in qualche antologia Drawn & Quarterly. La storia mi colpì immediatamente. Al tempo andavano tantissimo i fumetti autobiografici, su cui la stessa casa editrice di Montreal aveva costruito la sua fortuna, ma Seth andava oltre, raccontando una vicenda apparentemente reale ma basata su un pretesto del tutto inventato. Ora non ricordo di preciso quando esattamente acquistai questa prima edizione della “picture novella” di Seth, fatto sta che per un motivo o per l’altro persi i numeri dal 10 al 12 di Palookaville, che contenevano appunto la prima parte di Clyde Fans. Cominciai infatti a collezionare la serie, allora spillata, dal #13, per poi recuperare quei primi tre numeri in una raccolta fatta uscire da Drawn & Quarterly poco dopo. La stessa raccolta fu pubblicizzata in Palookaville #16 come un “giant-sized comic book” in cui “un vecchio parla da solo per 70 pagine. E potrebbe essere noioso proprio come sembra”. Ed era proprio così. In quel primo capitolo Abraham Matchcard raccontava la sua storia camminando per casa sua. E il monologo era andato avanti, esattamente uguale, con lo stesso ritmo, per tre comic book. Chi aveva fatto prima qualcosa del genere? Chi era stato così coraggioso da tentare in tutti i modi di annoiare il lettore? Non ho una cultura fumettistica così ampia da affermarlo con sicurezza, ma probabilmente nessuno. Il primo capitolo di Clyde Fans è come il finale dell’Ulisse, Blue di Derek Jarman, The Sraight Story di Lynch o la lunghissima nota a margine di Infinite Jest di David Foster Wallace. Un esperimento formale che sfida il pubblico nel tentativo di catturarlo oppure perdendolo per sempre. Un esperimento che per altro è stato anche adattato sotto forma di monologo teatrale, con protagonista l’attore William Webster, in occasione della presentazione del volume di Clyde Fans lo scorso 8 maggio all’Art Gallery of Ontario di Toronto (qui un breve reportage fotografico).

Non è tutto così Clyde Fans, anzi. Ognuno dei cinque capitoli ha un tema e una forma diversa, creando una macro-struttura più ampia incentrata sulla vita dei due fratelli Matchcard, Abraham e Simon, proprietari di una società di ventilatori. Sulla psiche estremamente complessa di entrambi, le loro dinamiche interpersonali e il rapporto con la madre si dilungano queste 450 pagine che rappresentano uno dei capolavori del fumetto di sempre. Seth approfondisce una serie di temi: la solitudine e l’isolamento innanzitutto, ma anche la depressione, la chiusura in se stessi, la difficoltà nell’affrontare gli aspetti più pratici della vita, il tempo che passa, i cambiamenti tecnologici, il fascino quasi perverso della nostalgia, la suggestione per una dimensione che potremmo definire “mistica” e che esiste (forse) al di là della realtà tangibile. L’autore mette in mostra nei due fratelli Matchcard aspetti della sua personalità e della sua biografia, estremizzandoli e rendendoli di nuovo fiction, come già aveva fatto in It’s A Good Life. Non succede niente di così clamoroso e tragico nel senso tradizionale del termine in Clyde Fans eppure alla fine sembra che tanto sia successo, almeno dentro noi lettori. Si tratta di una storia graffante, che smentisce ancora una volta la visione di Seth come un autore nostalgico e leccato mostrando gli aspetti più aspri e visionari della sua arte.

Mi fermo qui, anche perché questa non vuole essere una recensione: Clyde Fans è un’opera così complessa che per renderle un degno servizio bisognerebbe dilungarsi per pagine e pagine. Ma magari ne riparleremo, anche perché è già prevista un’edizione italiana del libro per Coconino Press.

“Pierrot Alterations” di CF

Pierrot Alterations è l’ennesimo e come sempre sporadico capitolo della scombinata ed episodica bibliografia di Christopher Forgues, noto ai più come CF. Creatore con Ben Jones del magazine Paper Radio, collaborò al più famoso Paper Rodeo e fu uno degli autori sperimentali più noti della scena post Fort Thunder, contribuendo ad antologie come la seminale Kramers Ergot #4. Con PictureBox si imbarcò in un’epica saga fantasy dal titolo Powr Mastrs, arenatasi al terzo numero dopo la chiusura della casa editrice. Inizialmente pianificata in dieci volumi, Powr Mastrs doveva continuare per Fantagraphics, che annunciò anche l’uscita di un quarto episodio. Poi a un certo punto l’autore decise che basta, non aveva più voglia di farlo. Nel corso degli anni CF ha fatto musica con il suo progetto Kites e pubblicato una serie di fanzine poi raccolte in un paio di volumi sempre per PictureBox, qualche storia breve per svariate antologie, un fumetto formato rotolo, libretti per piccoli editori come Nieves, Le Dernier Cri, Mania Press e adesso appunto Anthology Editions, casa editrice costola dell’etichetta discografica Mexican Summer e che partendo dal mondo dell’arte e della fotografia si sta pian piano affacciando al fumetto.

Pierrot Alterations è stato presentato come una rilettura dell’archetipo del “clown triste”, sulla scia di quanto fatto da figure d’avanguardia come Picasso, Kenneth Anger e David Bowie. O almeno così si legge sul sito di Anthology. In realtà la figura di Pierrot c’entra ben poco, ed è chiamata in causa più che altro per la sua somiglianza con i personaggi tutti e in particolare con Cygnus e Vega, il duo che dava il titolo al libretto di CF uscito per Le Dernier Cri nel 2016, oltreché per alcuni disegni che occupano la seconda parte del libro. C’è poco qui che possa essere ricondotto a un “significato”, a un “concetto” o anche a una trama nel senso tradizionale del termine, come d’altronde succede quasi sempre nei fumetti di CF. Di lui Sammy Harkham, che continua a chiamarlo in causa a ogni nuova uscita di Kramers Ergot, ha detto: “Non so proprio perché il suo lavoro risulti così incisivo. Davvero non lo so”.

Qui c’è una storia di uomini che costruiscono una città. Mettono mattone sopra mattone, mangiano, bevono, giocano, litigano, coltivano piante. Quando trovano un’inspiegabile cavità nel terreno la marcano con una bandierina, come se fosse una buca del golf. Alla fine uno di loro, Regulus, dai poteri telecinetici, si trasforma in un uccello e vola nel buco. Un buco, vero nella carta, appare sulla pagina. Se si guarda dall’altro lato si vede un vaso di fiori. Fine della storia. Seguono una serie di disegni a mo’ di sketchbook che alternano colore e bianco e nero, alcuni (bellissimi) sulle pagine di un calendario. E un altro taglio, questa volta rettangolare, su un’altra pagina del volume. Alla fine un testo su Pierrot e la poesia, che meglio di tutto il resto riesce a spiegare l’inspiegabile, sia a proposito di questo libro che sull’arte di CF. Un’arte che risuona nella mente del lettore dopo aver chiuso il volumetto, tanto che vi troverete a leggerlo e rileggerlo nel tentativo di svelarne il mistero, facendovi strada tra disegni meno dinamici rispetto al recente passato e una palette di colori quasi magnetica, scene che sembrano quadri di Hopper versione CF, temi e situazioni che ben conosciamo da vent’anni a questa parte ma che vengono riletti con piglio avanguardista e uno sperimentalismo senza forzature, naturale soltanto per chi sta sempre avanti agli altri.

Da notare che Pierrot Alterations è rilegato a vista con colla e filo e ha due angoli tagliati. Il tutto lo rende un oggetto ancora più particolare e difficilmente classificabile. Ne ho portato qualche copia al bookshop di Just Indie Comics al Comicon di Napoli e tutti lo guardavano e lo sfogliavano, anche chi passava lì per caso e niente sapeva di CF. E infatti è andato esaurito, come d’altronde è successo alla prima edizione del libro, comunque già ristampato e facilmente reperibile on line. Approfittatene finché siete in tempo.

“Marécage” di Lagon Revue

La nuova antologia prodotta dal collettivo editoriale francese Lagon Revue, dal nome della prima rivista-libro uscita ormai 5 anni fa, si chiama Marécage ed è senz’altro il loro progetto più impegnativo a oggi. Con la cura di Alexis Beauclair e Sammy Stein, Marécage mette insieme una serie di autori contemporanei per lo più europei in un librone brossurato di grande formato (23 x 33 cm), per un totale di 212 pagine in francese e in inglese (c’è un libretto di traduzioni in allegato), di cui 128 in offset su carta patinata e 84 in risograph. La cover serigrafata completa questo tour de force di tecniche di stampa e di packaging, aspetto che nei prodotti targati Lagon è tutt’altro che secondario, assumendo un’importanza pari a quella del processo creativo degli autori coinvolti.

Veniamo dunque ai nomi degli artisti presenti nel volume, venduto on line al prezzo inevitabile di 56 euro spese di spedizione incluse (ma se volete fare l’investimento vi consiglio a questo punto la spedizione tracciata a 70 euro totali, visto che la mia copia senza tracking ci ha messo tre mesi ad arrivare): Manon Wertenbroek, Chris Harnan, Tom Lebaron-Khérif, Masanao Hirayama, Bettina Henni, Jean-Philippe Bretin, Lala Albert, Leon Sadler, Son Ni, Thomas Bayrle, Acacio Ortas, Michael Robbins, Margot Ferrick, Daylen Seu, Laura Brothers, Léopold Bensaid, Ellie Orain & Hugo Ruyant, Melek Zertal, Sammy Stein, Maren Karlson, Jaakko Pallasvuo, Alexis Beauclair. Dalla lista capirete già che ci sono meno big rispetto al passato, come se i curatori si fossero voluti sganciare da quel concept à la “best of” che aveva caratterizzato i volumi precedenti (che ospitavano cartoonist come Benjamin Marra, C.F., Olivier Schrauwen, Simon Hanselmann, Yuichi Yokoyama, Dash Shaw ecc.) puntando tutto sulla ricerca e su uno sperimentalismo ancora più estremo, dove il testo è spesso assente ma in cui le immagini scorrono quasi sempre secondo un ordine, un movimento, una successione. Ad essere rappresentati in Marécage sono artisti eterogenei ma che fanno della rivoluzione formale il loro credo, plasmando il fumetto (o semplicemente l’arte sequenziale) alle loro esigenze e cercando non di obbedire a regole ma di stravolgerle, oppure di crearne di nuove.

La cosa che più mi è piaciuta è la polifonia grafica del volume nel suo complesso, il fatto che non si cerchi il bello o il brutto ma che si sappia spaziare tra molteplici approcci. Trovare accostati sfavillanti esempi di astrattismo grafico come Le Casino di Chris Harnan a contributi da “grado zero” del disegno come le pagine senza titolo di Masanao Hirayama è spiazzante quanto stimolante. Tra le altre cose vi segnalo anche il recupero d’epoca delle opere dell’artista tedesco Thomas Bayrle, risalenti ai primi anni ’70. Il resto alterna come detto cose molto diverse tra loro, ma con un paio di tendenze complessive che emergono. La prima è un grafismo che tende spesso all’astrattismo, un filone che caratterizza d’altronde parecchio fumetto contemporaneo d’oltralpe (e non c’è da stupirsi visto che Beauclair ne è forse il principale esponente). La seconda è un riferimento nei contenuti più narrativi al mondo del fantasy e dei giochi di ruolo, come a volerci riportare alle produzioni americane dei primi duemila. Insomma, si va un po’ avanti e un po’ indietro, con i due fumetti conclusivi, quello di Jaakko Pallasvuo e di Alexis Beauclair, che sono forse la perfetta sintesi di tutti i ragionamenti che possono esserci prima e dopo questo prezioso volume.

20 domande ai fumettisti e… un nuovo blog

20 Questions with Cartoonists era il titolo di un blog attivo tra il 2008 e il 2010 a cura del fumettista, critico ed editore Austin English, di cui ho parlato più volte su queste pagine per il suo lavoro con l’etichetta editoriale e distribuzione Domino Books. Lo stesso English ha adesso ripreso la sua vecchia idea rilanciandola sul sito di The Comics Journal, in un articolo pubblicato qualche giorno fa all’interno della rubrica 10 Cent Museum. L’idea, appunto: smontare alcune credenze su come fare “correttamente” fumetto, presentando l’opera di artisti diversi nell’ambito dello stesso sistema. Secondo English fare le stesse domande ad artisti totalmente diversi è il modo perfetto per mostrare le molte strade che portano alla realizzazione di un fumetto, smentendo il credo, ancora prevalente, che il processo creativo abbia delle regole precise e uniformi. Insomma, si tratta di utilizzare un questionario uguale per tutti per dimostrare che nel fumetto non esiste un metodo omogeneo e oggettivo.

Un concetto che potrebbe essere un manifesto, dato che Just Indie Comics ha cercato sempre più di proporre materiale diverso, fuori dagli schemi, andando contro il suo stesso nome e uscendo pian piano dai meandri dell’indie, ormai sdoganato e diventato “norma”, per guardare ad artisti che facevano della spontaneità, della ricerca e della diversità in genere la propria ragion d’essere. E’ con questo spirito che si apre, speriamo, una nuova stagione per Just Indie Comics, che da oggi ritorna al formato blog, un po’ da dove si era partiti ormai 5 anni fa dalle pagine di Blogspot, la stessa piattaforma dove trovava spazio la prima versione di 20 Questions with Cartoonists. In realtà non cambia molto nella forma, dato che l’aspetto grafico è sempre più essenziale che mai, ma spero cambi qualcosa nei contenuti, che vorrei riportare a una frequenza maggiore di un articolo ogni due mesi o giù di lì. Per fare questo va da sé che i post dovranno essere più rapidi, veloci, leggeri, proprio come erano all’inizio. Addio approfondite analisi di fumetti, se mai ne ho fatte? Forse sì, forse no, anche perché cambio idea con estrema facilità su quello che vorrei o non vorrei fare. Per ora l’intenzione sarebbe fare più segnalazioni che recensioni, svincolarmi dall’attualità per guardare ogni tanto al passato, offrire spunti e non approfondimenti, scrivere con un approccio magari non da “buona la prima” ma quasi. Rileggevo ultimamente, mentre pensavo a cosa fare di questo sito – indubbiamente entrato in una fase di stallo – i post scritti agli esordi e mi sembravano migliori di quelle recenti. E riflettevo anche sul fatto di come certi contenuti brevi siano ormai soltanto appannaggio di Facebook o dei social del momento, che sicuramente hanno un’utilità pratica per quanto riguarda la promozione di contenuti, eventi e via dicendo ma che non possono essere l’unico veicolo di scambio di informazioni e cultura, né l’unico luogo di condivisione.

Ritornando all’articolo di The Comics Journal, se potete dateci un’occhiata: contiene interviste ad autori “consigliati da Just Indie Comics” come Alabaster Pizzo, August Lipp, Inés Estrada, Alex Graham. Tra le tante ci sono domande su questioni tecniche che parecchio possono interessare fumettisti e aspiranti tali, oltreché quesiti che nessuno ha mai il coraggio di fare, come per esempio il numero otto: “Fai fumetti per vivere? Se no, come ti mantieni e come ciò si relaziona al tuo processo creativo?”. Le risposte sono spesso interessanti, anche se qualcuno riesce comunque a fare il vago. E anche la domanda numero 16, ossia “Ti senti in qualche modo legato ad artisti del passato come Steve Ditko e Jack Kirby, o consideri il loro mondo del tutto estraneo?”, riserva qualche bella sorpresa, con la Graham che ammette: “Onestamente, non so nemmeno chi siano queste persone”. Se poi vi va anche di recuperare il vecchio Blogspot di 20 Questions with Cartoonists, vi troverete le risposte d’epoca di autori come Brandon Graham, Sammy Harkham, Zak Sally, John Porcellino, Dash Shaw e tanti altri.

JICBC pt. 2: “Angloid” di Alex Graham

Dopo una prima spedizione che faceva della varietà il suo piatto forte grazie a un’antologia come š! #33, per il secondo lotto del Just Indie Comics Buyers Club, in partenza in questi giorni, ho deciso di optare per un fumetto ben più difficile e spigoloso, sulla scorta di quanto già successo negli anni precedenti con The Social Discipline Reader di Ian Sundahl e Book of Daze di E.A. Bethea. Per osare ancora di più non mi sono limitato a scegliere un semplice albo ma, senza badare a spese, un volume di 160 pagine, per me uno dei fumetti più interessanti letti negli ultimi anni. Sto parlando di Angloid di Alex Graham, cartoonist conosciuta per l’antologia autoprodotta Cosmic Be-Ing, da dove proviene appunto la storia in questione, una lunga e articolata narrazione caratterizzata da pagine fittissime, piene di dettagliate vignette e intensi dialoghi. La stessa Graham si era auto-pubblicata la prima versione in volume di Angloid, che poi è uscito anche in veste “ufficiale” nel 2018 per l’etichetta Kilgore Books di Denver, nota ai più per dare alle stampe l’antologia Blammo di Noah Van Sciver.

Angloid è un libro profondo, che viene da dentro, nato da un’autrice ai massimi della sua ispirazione. Mi ha ricordato, fatte presenti le debite differenze e proporzioni, Agony di Mark Beyer, ma forse è più che altro perché iniziano entrambi con la A. Con Beyer la Graham condivide di certo il suo essere evidentemente off, proponendo un cartooning tutto suo, apparentemente poco o per niente meditato ma che appare pagina dopo pagina perfetto, equilibrato, denso seppur ironico, poco pretenzioso, persino umile. La densità è ciò che più colpisce in Angloid, il suo aspetto crudo fatto di un minuzioso quanto scombinato tratteggio incrociato, le sue pagine dense di vignette e di testo che rimandano alla tradizione underground di antologie post-Sixties come Wimmen’s Comix e che niente fanno per facilitare il compito del lettore, stordendolo piuttosto con idee, contenuti, spunti a non finire. Eppure, dopo essersi sintonizzati sulle giuste frequenze, non ci si può certo stancare, anzi, vi verrà voglia quasi di ricominciare da capo, in crisi di astinenza come quando si abbandonano i personaggi di una serie tv.

La storia, dai contorni autobiografici, è ambientata nel 1993 e racconta le avventure di Angela, una ragazza androgina che si fa chiamare Angloid e che nelle prime pagine tiene nascosta la sua femminilità tanto da lasciar qualche dubbio anche al lettore. Angloid è un’artista, ovviamente incompresa, incapace di sbarcare il lunario con i suoi quadri esposti in una misconosciuta galleria della città. Per continuare a pagare l’affitto dovrà scendere a patti con se stessa e ritrasformarsi appunto in Angela, perché solo indossando panni femminili riuscirà a trovare lavoro in un bar. La vicenda non è però così semplice quanto sembra, perché dietro di lei si muovono degli essere alieni che la controllano dall’alto della loro astronave (i cosmic be-ing appunto), talvolta scendendo tra noi per aiutarla e favorirla.

Le diverse situazioni in cui Angloid/Angela si ritrova vanno dal realistico al paradossale, dal quotidiano al fantascientifico, dal comico al drammatico, delineando una figura ai limiti ma in cui è anche facile ritrovarsi. E sicuramente ci si sarà ritrovata l’autrice, che oltre a essere fumettista è anche pittrice. Come la Graham, come tutti noi anzi, la protagonista sogna di fare qualcosa di bello della propria vita ma ha troppi ostacoli davanti a sé, tanto da rimanere spesso impotente. La difficoltà di riuscire a vivere della propria arte è senz’altro uno dei temi della vicenda, ma un altro ugualmente importante è la sessualità e in particolare come essa viene vista dagli altri, tanto che le relazioni sociali di Angela e il suo destino lavorativo sembrano legati soltanto al suo look e ai suoi comportamenti, che devono essere sempre regolati, mai troppo fuori dal comune. Angloid è in sostanza un grido di libertà, un fumetto che pur nella sua stramberia e a volte nel suo pessimismo riesce a dare speranza e fa venire voglia di volare, metaforicamente e non solo. Ma forse sto anticipando un po’ troppo, quindi meglio fermarmi qui e augurarvi buona lettura.

All Time Comics di ieri e di oggi

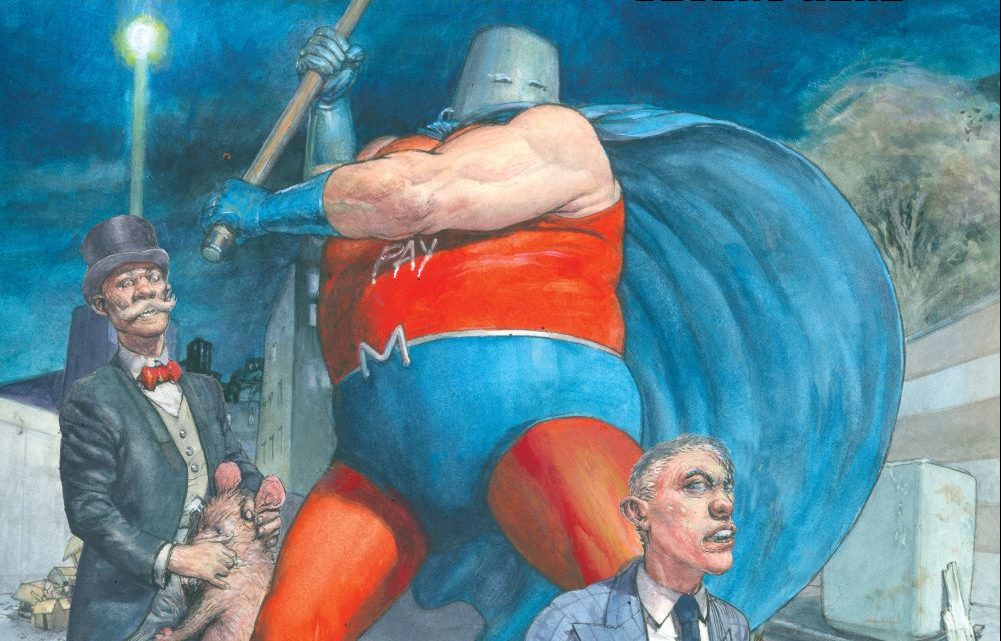

Debutterà nelle fumetterie americane il prossimo 30 aprile la seconda serie della linea All Time Comics, che con l’occasione lascia la Fantagraphics per passare a Floating World. Un salto di qualche centinaio di chilometri, da Seattle a Portland, per un rilancio che prevede anche la ristampa in volume dei primi sei albetti usciti tra il 2017 e il 2018. La seconda stagione vedrà ancora al timone il demiurgo Josh Bayer, accompagnato questa volta da Josh Simmons, noto per il Black River visto anche in Italia per 001 Edizioni e per le sue orrorifiche storie brevi raccolte in volumi come Flayed Corpse and Other Stories, e dal disegnatore Trevor Von Eeden, conosciuto per il suo lavoro alla Dc Comics su serie come Thriller, Batman e Green Arrow. Von Eeeden, uno che negli anni ha saputo rompere gli schemi della classica tavola da fumetto di supereroi, raccoglierà il testimone lasciato nella prima “stagione” (come si dice oggigiorno) dal compianto Herb Trimpe e da Al Milgrom, vecchie glorie del fumetto supereroistico. Infatti l’idea iniziale era quella di creare un nuovo universo dal tono retrò e radicale al tempo stesso, grazie alla collaborazione tra autori contemporanei di area indie/alternative/underground e disegnatori storici dei fumetti Marvel/Dc. Il tutto calando direttamente il lettore nella narrazione, come se i personaggi esistessero già da tempo e si stesse leggendo un numero qualsiasi della loro serie regolare, con tanto di finte pubblicità di costumi, videogiochi e giocattoli. E con un approccio viscerale, che tendeva soprattutto al caos, a volte al trash, senza quell’idea di metanarrazione e di organicità che è appartenuta a progetti ben più consapevoli come il 1963 di Alan Moore e soci. Della prima stagione avevo parlato più volte da queste parti (per esempio nel ricordo di Herb Trimpe a firma Josh Bayer e nella mini-recensione di Crime Destroyer #1), con l’idea di tornare prima o poi su tutti gli albi pubblicati. Mi sembra che adesso sia arrivato il momento giusto per farlo, ricapitolando cosa è successo fino a oggi.

Crime Destroyer #1 di Josh Bayer (storia), Herb Trimpe (matite), Benjamin Marra (chine) – Reduce di guerra, Stem DeFrieze torna nella sua Swan City per trovarla devastata dalla malavita. Quando gli viene massacrata la famiglia davanti agli occhi, Stem diventa Crime Destroyer, una sorta di incrocio tra Batman e The Punisher dedito a combattere i malvagi con un costume dotato di pugni sganciabili posizionati sulle spalle. In questo albo lo vediamo in trasferta a Optic City per salvare la figlia del suo ex commilitone Titan, portata nei tunnel sotterranei della città dai membri di un minaccioso culto chiamato Wotan, che la vogliono sacrificare al dio Samhain. A intervenire nella lotta tra il demoniaco White Warlock e il nostro ci sarà anche Atlas, altro eroe dell’universo ATC. Se l’abbondanza di didascalie e la trama tutt’altro che originale creano un’atmosfera anni ’70, il disegno dell’accoppiata Trimpe-Marra è al contrario di una modernità e di una potenza eccezionali. Da segnalare che l’albo è l’ultimo disegnato da Trimpe, storico artista Marvel noto soprattutto per le sue storie di Hulk, prima della sua scomparsa nell’aprile del 2015. Trimpe è un artista ingiustamente considerato minore all’epoca e che qui fa capire benissimo di che pasta è fatto, firmando quello che è senz’altro l’albo migliore del lotto.

Bullwhip #1 di Josh Bayer (storia e testi), Benjamin Marra (storia e disegni), Al Milgrom (chine) – Se in Crime Destroyer l’ospite d’eccezione era Trimpe, qui è invece Al Milgrom, altra istituzione della Marvel dei tempi d’oro, noto per il suo lavoro su Spider-Man e gli Avengers. La protagonista è un’eroina in costume e stivali che combatte i nemici a colpi di frusta, con tutti i sottotesti sessuali del caso. Si insinua tra queste pagine, al contrario che in Crime Destroyer, una satira di alcune situazioni del fumetto di supereroi classico che penalizza la mimesi a favore della rilettura postmoderna di cui Marra è maestro. Bullwhip se la deve vedere sia con un nemico panzuto e anti-femminista chiamato senza mezzi termini Mysoginist (“Non mi importa quante volte mi frusterai, non riuscirai a rovesciare il patriarcato!”) che con un’invasione di vampiri dal futuro. Per quanto riguarda i disegni, paradossalmente risultava più moderno lo stile di Trimpe che quello di Marra, qui decisamente schematico, mentre le chine di Milgrom aggiungono quel tocco artigianale, schietto ed essenziale che fa tanto albo mensile della Marvel anni ’80. L’assurdità della trama diverte e intrattiene, con diversi momenti sopra le righe che un tempo sarebbero stati tagliati per non incorrere nella scure del Comics Code.

Atlas #1 di Josh Bayer (storia) e Benjamin Marra (storia e disegni) – Primo albo senza guest star ai disegni, Atlas vede protagonista l’eroe più tradizionale della linea ATC. Johnny Rammond acquisisce i poteri dell’anti-materia quando entra in contatto con alcuni macchinari alieni e inizia a combattere il crimine con l’aiuto del suo sidekick Tobey, anch’egli già visto su Crime Destroyer #1. In queste pagine se la deve vedere con Daniel Walker, un politico dotato di poteri di persuasione capace di farsi approvare dal Congresso il Colony Project, un’idea spacciata a difesa della sicurezza nazionale ma che in realtà consiste – non si sa bene perché – nel creare un gigante sfasciatutto fatto di ragni. Nel frattempo un altro nemico di Atlas, quel Raingod già visto dietro le quinte di Bullwhip #1, cerca di colpire il nostro facendo del male alla sua fidanzata-giornalista Suzi Lyans. Atlas mi sembra al momento il personaggio meno interessante tra quelli creati da Bayer e soci, nient’altro che un Superman con la paura e la mancanza di autostima al posto della kryptonite. Valgono il prezzo del biglietto qualche tocco retrò che viene dritto dritto dai fumetti EC Comics e la sequenza in cui Tobey, per raggiungere Atlas in prigione e aiutarlo così ad evadere, si fa arrestare tirando un mattone contro una vetrina, rubando una borsa a una vecchietta e… alzando la gonna a una ragazza per strada.

Blind Justice #1 di Josh Bayer (storia), Josh Bayer, Rick Buckler, Sabin Cauldron, Al Milgrom e Jason T. Miles (disegni) – In una serie che riprende lo stile dei supereroi di una volta non poteva mancare il numero disegnato da ben cinque artisti diversi, prassi utilizzata alla Marvel quando i disegnatori erano in ritardo con le consegne e le scadenze si avvicinavano. Il feticismo per certo fumetto anni ’70-’80 arriva a coinvolgere addirittura Rick Buckler, ossia il figlio del ben più famoso Rich Buckler (con la H e non con la K) conosciuto per il lavoro con Don McGregor su Black Panther e con Peter David su The Spectacular Spider-Man, scomparso nel 2017. La strampalatissima storia vede protagonista Justice, un eroe bendato che ricorda un po’ Omega The Unknown di Steve Gerber e un po’ The Question di Steve Ditko. Il nostro si finge malato per essere ospitato da un centro per disabili mentali di Optic City allo scopo di proteggere la donna di cui è innamorato. Quando lei e il suo capo, il dottor Whetcroft, partono per un’oscura missione via mare, Justice li segue e si trova ad avere a che fare con dei pirati, un naufragio e un’isola piena di criminali pronti a stuprare e uccidere, guidati da un tizio chiamato The Revenger. Ma Justice ha il potere di evitare ogni proiettile e riuscirà ovviamente ad avere la meglio, in un crescendo di situazioni a volte sin troppo improbabili, accompagnate da colori irreali e da un disegno che definire discontinuo è poco. Insomma, alla fine Blind Justice #1 è un gran casino ma ci si diverte lo stesso.

Crime Destroyer #2 di Benjamin Marra (storia e disegni) e Josh Bayer (storia) – Quasi interamente realizzato da Marra, il secondo numero di Crime Destroyer ha tutt’altro tono rispetto al primo e riesce a essere godibile pur non raggiungendo il livello del suo predecessore. Questa volta il protagonista se la deve vedere con P.S.Y.C.H.O., supercattivo che nella sequenza di apertura tenta di ghigliottinare sei giudici con un colpo solo per poi rapire la figlia del sindaco e portarla in un ex manicomio criminale trasformato nella sua base operativa che sa tanto di Arkham Asylum. Tra le righe si insinuano discorsi su giustizia, vigilanti, corruzione e via dicendo, con scontri tra forze dell’ordine e politici in cui alla fine si inserisce anche Raingod, questa volta accompagnato da un altro cattivo vestito da Ku Klux Klan in rosso e che si fa chiamare Krimson Kross. E intanto anche quel Revenger visto nelle pagine di Blind Justice #1 è arrivato in città…

Blind Justice #2 di Josh Bayer (storia), Noah Van Sciver (disegni), Al Milgrom (chine) – Se qualche anno fa mi avessero detto che avrei visto Noah Van Sciver inchiostrato da Al Milgrom mi sarei messo a ridere. E invece la linea ATC ci regala anche questo nell’ultimo albo della prima stagione, dedicato ancora al supereroe finto lobotomizzato ma giustiziere schiva-proiettili bendato Justice, qui alle prese con un serial killer massacratore di famiglie con un ciuffo sulla fronte e in qualche modo connesso alla Stakecorp, una sorta di LexCorp guidata da un tizio con una nuvola di fumo al posto della testa. La storia va dritta al dunque lasciando per strada un’interessante sotto-trama destinata a svilupparsi in future puntate che probabilmente non verranno mai pubblicate. La combo Van Sciver-Milgrom funziona alla perfezione soprattutto nelle pagine prive di azione ma in generale si difende bene per tutta la durata dell’albetto, anche grazie al lavoro ai colori di altri due autori underground come Paul Lyons e Jason T. Miles. E Justice si conferma come l’eroe con più potenziale del lotto.

Nel complesso questi primi sei albi hanno regalato l’emozione di rileggere storie di supereroi tipicamente anni ’70-’80, per lo più metropolitane, piene di violenza e di azione, a volte torbide, altre ingenue. Non tutto è riuscito in quanto visto finora, anzi, il progetto è stato realizzato con un piglio sin troppo punk e ha evidenziato una certa discordanza di approccio, con qualche alto e diversi bassi raggiunti nelle diverse uscite. Ma tutto ciò ha contribuito a rafforzare la mimesi, a ricreare uno spirito, a dare al lettore quel brivido di comprare un classico comic book di una volta, capace anche di rivelarsi trash o assurdamente insensato ma comunque genuino. D’altronde proprio queste erano le intenzioni iniziali di Josh Bayer e di suo fratello Samuel, regista di videoclip che tanta parte ha avuto nella fase progettuale della linea All Time Comics (per approfondire potete leggere questa intervista di fine 2016 su CBR). E che questo approccio a una materia bassa e popolare sia forse oggi più interessante di tante riletture post-moderne piene di strizzatine d’occhio al lettore ma prive di sostanza? Difficile dare una risposta netta, anche se sono convinto che in questo caso il risultato finale, per quanto io sia rimasto affascinato dall’operazione, potesse essere di gran lunga migliore, visti anche i nomi (di ieri e di oggi) coinvolti. Se poi volete farvi la vostra opinione, come accennato in apertura questi primi sei comic book verranno ristampati in volume da Floating World il prossimo giugno.

La seconda tornata, intitolata All Time Comics Zerosis Deathscape, presenterà a quanto sembra un approccio diverso. Con il contributo di Simmons, uno che di storytelling se ne intende, l’idea è quella di dar vita non più ad albetti separati apparentemente tratti da una serie più lunga a noi sconosciuta, ma di creare una narrazione continuativa in cui vengono ripresi spunti della prima serie coinvolgendo tutti i personaggi protagonisti. Le poche pagine viste finora lasciano presagire una trama degna dei classici cross-over cosmici alla Crisis o Secret Wars (o anche alla Cosmic Odyssey o Infinity Gauntlet) con qualche richiamo ad atmosfere horror pre-Comics Code. Torna il futuro distopico dominato dai vampiri già visto in Bullwhip #1 con la figura del Time Vampire Scientist e fa la sua prima apparizione The Red Maniac, un nuovo supercattivo con cui se la dovranno vedere Crime Destroyer, Bullwhip, Atlas e Justice. Il numero zero, in uscita a fine aprile, vedrà ai testi Bayer e Simmons, con quest’ultimo che si occuperà anche dei disegni (con le chine di Ken Landgraf), passando poi il testimone a Von Eeden a partire dal numero uno. Non mancheranno anche in questo caso delle guest star più o meno a sorpresa: se quasi scontato è il ritorno di Benjamin Marra e non stupisce più di tanto la collaborazione di un autore come Thomas Toye, colpisce la presenza di autrici che si muovono su altre frequenze come Julia Gfrörer e Gabrielle Bell. Insomma, ne vedremo delle belle e con alcuni di voi le vedremo insieme: All Time Comics Zerosis Deathscape #0 sarà infatti spedito agli abbonati in uno dei prossimi invii del Just Indie Comics Buyers Club 2019.

“Parallel Lives” di Olivier Schrauwen

Le più famose Vite parallele mettevano a confronto un illustre uomo greco con un celebre romano, mostrandone affinità e divergenze. Riprendendo il titolo dell’opera scritta quasi 2000 anni fa da Plutarco, Olivier Schrauwen gli dà un nuovo significato, dato che il parallelismo non è più tra personaggi diversi ma tra differenti versioni di se stesso e, di conseguenza, tra queste e il loro creatore. C’è così l’Olivier Schrauwen del racconto d’apertura, Greys, che viene rapito dagli alieni nel più classico stile b-movie, la sua versione adulta nei panni del padre Armand Schrauwen impegnato a spedire messaggi verso il futuro in Hello, l’Oly trasformato in cartone animato dall’app Cartoonify, la versione donna dell’autore ribattezzata Ooh-lee in The Scatman, l’Olver senza “i” protagonista delle 140 vignette in due pagine di Mister Yellow, e infine ancora l’Olivier Schrauwen figlio di Armand, nato nel 1977 ma congelato e spedito nel XXIII secolo in Space Bodies. Tutte le storie iniziano con un primo piano dell’alter ego dell’autore a bocca aperta, proprio come Arsène Schrauwen cominciava con il faccione di “O. Schrauwen, graphic novelist” impegnato a introdurre le immaginarie avventure di suo nonno nel Congo belga. Fa invece eccezione ma non troppo Mister Yellow, dove il primo piano a bocca spalancata, questa volta un po’ di profilo, arriva alla quarta delle 70 vignette che compongono la prima pagina.

Parallel Lives è una raccolta di racconti più o meno brevi dell’autore belga, quasi tutti visti in albi singoli e/o antologie pubblicate in diverse lingue e per lo più esaurite: l’unica ancora facilmente reperibile è Terry, antologia in spagnolo edita nel 2014 da Fulgencio Pimentel, dove trovava spazio la traduzione di Greys, pubblicato originariamente, con una diversa impaginazione, in un albetto del 2012 targato Desert Island. Per il resto sono ormai fuori stampa Mould Map #3 edito da Landfill Editions, dove si era vista Hello, e i volumi del collettivo francese Lagon come Volcan (Cartoonify), Gouffre (The Scatman) e la co-produzione con Breakdown Press Dôme (Mister Yellow). E’ invece del tutto inedito il racconto più lungo del lotto, Space Bodies, 66 pagine di viaggio in uno spazio dai colori lussureggianti. Da segnalare che alcuni dei vecchi racconti hanno subito qualche revisione nei testi e nella disposizione delle vignette.

Pur avendo appunto diversa origine e gestazione, i sei fumetti del volume hanno un’unità di intenti e di tematiche davvero notevole. Difficile trovare una raccolta così coesa, ed è appunto ancor più stupefacente se pensiamo che non nasce come tale. Il fatto testimonia l’organicità dell’opera di Schrauwen, la sua volontà e capacità di insistere sugli stessi temi. D’altronde la sua passione per le “vite parallele” e per una fiction capace di prendere spunto da nomi e situazioni reali legati a se stesso o alla sua famiglia era emersa ancora in Arsène Schrauwen, tanto che Parallel Lives può essere in qualche modo considerato una prosecuzione del precedente, mostrandoci al tempo stesso figlio e nipote del protagonista di quel libro. Questa insistenza si traduce quasi naturalmente in un costante lavoro sui meccanismi del fumetto e della metanarrazione in genere. Schrauwen racconta sempre gli eventi come se fossero veri e riesce quasi a farci credere a ciò che vediamo. Quando così in Greys assistiamo al rapimento del protagonista/autore mentre si trova nel letto di casa sua, ci viene quasi il dubbio che gli alieni lo abbiano rapito davvero. Non so come riesca a fare questo, ma è una sensazione che ho avuto la prima, la seconda e anche la terza volta che ho letto il fumetto. Forse potrebbe avere a che fare con la nostra abitudine a leggere storie autobiografiche, in cui si tende – erroneamente, si pensi per esempio a It’s a Good Life If You Don’t Weaken di Seth – a dare per scontato che l’autore che scende sulla pagina e diventa protagonista stia raccontando qualcosa che gli è successo davvero. E d’altronde Greys gioca proprio con i luoghi comuni dell’autobiografia a fumetti, mostrandoci il protagonista al tavolo da disegno che prima pensa di masturbarsi, poi rinuncia e si mette a letto, non riesce a prendere sonno ecc. Ma in realtà non credo sia solo questo, c’è qualcosa di più, ossia il tono morboso del racconto, quel sussurrare all’orecchio del lettore, che, lusingato, finisce per credere a ciò che gli viene raccontato quasi per sentirsi importante, come ci si sente privilegiati quando qualcuno ci rivela un segreto davvero privato. Ma non è questo l’unico trucco con cui Schrauwen riesce quasi a ipnotizzare il lettore, facendogli credere alla prospettiva della voce narrante: si pensi a The Scatman, in cui un “troll” entra nella testa della protagonista descrivendone ogni minima azione e facendo apparire la sua vita come misera, triste, priva di senso e di affetti, quando ai nostri occhi il quadro non è poi così negativo. Ma anche qui noi lettori finiamo per farci abbindolare, vittime delle nostre abitudini e del ruolo che ci è stato assegnato.

Tornando a Greys, all’epoca della sua prima pubblicazione sembrava il prodigio di un autore pronto a conquistare il mondo del fumetto. Il realismo della narrazione, il lettering tipografico, il bianco accecante di alcune vignette ci trascinavano sull’astronave aliena mostrandoci l’inerme protagonista sdraiato su un lettino mentre gli alieni stabilivano una connessione mentale capace di farlo arrivare all’orgasmo e di prelevarne il seme. Di seguito, gli stessi alieni gli mostravano il destino triste e inesorabile del nostro mondo, condannato all’apocalisse. Consumate le ultime righe, si rimaneva turbati, quasi violati da ciò che Schrauwen ci aveva mostrato. Oggi, letti anche tutti gli altri racconti che danno corpo al volume, sembra invece che con Greys Schrauwen si stesse soltanto riscaldando. I successivi capitoli di Parallel Lives vanno ben oltre, mostrandoci giochi metanarrativi che smascherano e criticano le convenzioni del medium fumetto, arrivando a ribaltarle fino al punto di farle risultare divertenti.

Il gioco di Schrauwen porta a un disvelamento quasi politico: criticare il punto di vista dell’autore, la sua autorità, mostrarne l’arbitrarietà e spesso l’inconsistenza, diventa una critica al potere in quanto tale. Va da sè che questa operazione è tanto rivoluzionaria quanto divertente: ancora in The Scatman il pleonastico didascalismo della voce narrante diventa comico per come riesce a infastidire la protagonista. Ma si ride anche in molte altre parti di questo libro, che è divertente come solo le opere più intelligenti sanno essere. Tra i momenti più esilaranti mi sentirei di annoverare i tentativi disperati di Armand in Hello, che dal 1986 cerca con ogni mezzo necessario di attirare l’attenzione dei telespettatori del futuro tramite la sua invenzione, con un crescendo di frasi ad effetto tra l’aggressivo e il patetico. Quando alla fine una donna gli risponde, la prima cosa che le chiede è di fargli vedere il seno, annunciandole subito dopo di “aver tirato fuori il suo membro per masturbarsi”, cosa che risulta senz’altro primitiva in una terra futura in cui il genere sembra un concetto superato. Oppure pensiamo al trattamento che ricevono i fumetti e non solo in Space Bodies, visti come espressioni di un’umanità primitiva, con un romanzo imprecisato di Bukowski che viene definito un libro “che parla di persone che bevono grosse quantità di bevande alcoliche”. “Il protagonista, chiamato Henry Chinaski – continua l’alter ego di Schrauwen – beve in modo prodigioso. Ci si chiede come riesca ad avere dei rapporti genitali apparentemente ininterrotti senza urinare almeno una volta sui suoi partner”. Il sesso, si capirà, è diventato qualcosa di diverso nel 2200 e passa, in cui la consuetudine non è più il rapporto a due ma piuttosto uno spazio unico in cui tutti i partecipanti sono interconnessi tecnologicamente.

Stilisticamente Schrauwen è un Ware stampato in bassa fedeltà, quindi pieno di imperfezioni, di scarti, di momenti prosaici che Ware non ha: un Ware più umano, si potrebbe dire. A Ware fa sicuramente pensare Mister Yellow, narrazione condensatissima in 140 vignette che era stata appositamente creata per l’antologia Dôme, dove tutti gli artisti avevano a disposizione non più di due pagine. Schrauwen lanciò così una specie di sfida a se stesso, riuscendo a raccontare in quel ridottissimo spazio una storia vera e propria, seppur volutamente assurda, quasi illogica in alcuni passaggi. A Mister Yellow fa da contraltare Space Bodies, creata appositamente per questo volume, 66 pagine in cui lo stile di Schrauwen, pur nella sua tipica essenzialità, diventa per la prima volta arioso, esplodendo in un turbillon di colori che fa da contraltare all’episodio iniziale, creando una sorta di escalation dal bianco e nero al colore più sparato, a tratti psichedelico.

Space Bodies è un visionario episodio – al momento il vertice estetico della carriera di Schrauwen – che sa tanto di Star Trek, con il protagonista voce narrante e (volutamente) ridondante, che insieme a un compagno di spedizione approda sul pianeta Gliese Z39, vi rimane bloccato e arriva al cospetto di una civiltà extraterrestre, dal suo punto di vista la prima mai vista da un essere umano. Ma come fa a essere così sicuro di questo primato il nostro Olivier, che si è risvegliato all’improvviso per un guasto della sua astronave nel XXIII secolo senza avere notizie dell’universo intorno a sè? Semplicemente non gli interessa saperlo, perché è troppo concentrato a interpretare la figura dell’eroe nella storia che racconta ai lettori registrandola grazie a una “omni-cam”. L’Olivier del futuro è un altro rappresentante dell’umanità edonista, superficiale e autoreferenziale raccontata da Schrauwen in questo libro, versione estremizzata e tecnologizzata dell’umanità edonista, superficiale e autoreferenziale di oggi, con i troll dei nostri social network che non si limitano a lasciare commenti ma entrano nella testa delle persone (The Scatman), app capaci di trasformare gli uomini in cartoni animati rendendoli ancora più misogini e insensibili (Cartoonify), metropoli immense in cui la povertà è una realtà davvero alla portata di tutti, se così si può dire (ancora The Scatman). E quando alla fine ci si rende conto di ciò che si è diventati, non si può che rimanere ancora a bocca aperta, come succede al protagonista di Cartoonify, tornato umano e rimasto solo su una panchina, con la donna che l’ha lasciato, e quella lacrima sul viso che è finita dentro in fondo al cuore. C’è anche tristezza in queste pagine, e c’è anche la morte, e quando arriva ci si rimane davvero male. Non mi piace usare definizioni facili o abbondare con l’entusiasmo, ma quel che vi ho detto e molto altro rendono Parallel Lives una delle migliori raccolte di racconti brevi a fumetti che io abbia mai letto.

NOTA: Per approfondire le tematiche di Parallel Lives, vi suggerisco un’interessante conversazione pubblicata su The Comics Journal, da cui sono stati tratti alcuni spunti utili allo sviluppo di questa recensione.

Al via i pre-order di Just Indie Comics

Dopo il Just Indie Comics Buyers Club arriva un’altra iniziativa che sfrutta le logiche del “gruppo d’acquisto” per far arrivare in Italia fumetti ancora più difficili da trovare, poco conosciuti, spesso autoprodotti o comunque pubblicati da piccolissime realtà editoriali. Si tratta dei pre-order di Just Indie Comics, che se tutto va bene troverete di tanto in tanto sul webshop. Il funzionamento è banale ma lo spiego per evitare fraintendimenti: prima di far arrivare questi fumetti dall’estero, sarà disponibile soltanto per qualche giorno una prenotazione (in questo caso fino al 22 gennaio). Finita la scadenza prefissata, verrà fatto l’ordine al fumettista, editore o distributore di turno per il numero di copie che sono state prenotate. Chi ha pre-ordinato questi fumetti li potrà leggere dopo qualche settimana: pagherà prima ma almeno avrà la sicurezza di ricevere albi ancor più rari e spesso più bizzarri di quelli ospitati abitualmente nel webshop. Mi sembra un’iniziativa quasi necessaria nel momento in cui parecchi degli autori che si trovavano all’inizio nel negozio di Just Indie Comics sono ormai stati pubblicati dalle case editrici nord-americane e sono accessibili a tutti, persino su Amazon. Qualcuno è stato addirittura tradotto in italiano. Ecco dunque che bisogna guardare oltre, alla ricerca non della prossima next big thing ma di una diversità stilistica che nasca da un’ispirazione autentica e non dalla semplice voglia di essere “alternativo”.

Si comincia con quattro fumetti provenienti dal sito Domino Books, casa editrice e distro curata dal fumettista/editore/critico Austin English. Della Domino si è parlato qui più volte, anche e soprattutto in occasione del Buyers Club. E infatti due dei fumetti in pre-order sono di autori già noti agli abbonati degli scorsi anni. Di Ian Sundahl, di cui gli abbonati 2017 hanno ricevuto il “best of” The Social Discipline Reader pubblicato proprio da Domino, arriva questa volta Social Discipline #10, nuovo numero della sua fanzine uscito alla fine dello scorso anno. Per qualche parola in più su Sundahl vi rimando a questo post.

Altra autrice di cui ho parlato più volte su Just Indie Comics è E.A. Bethea, il cui Book of Daze, ancora edito da Domino, è stato spedito agli abbonati 2018. La Bethea fa fumetti-non fumetti davvero unici, tanto che si potrebbe parlare di poesia illustrata. Come Sundahl, anche lei è un’artista completamente fuori dal coro, che non ha rapporti con il resto della scena, né un interesse particolare per il medium, scelto semplicemente come mezzo di espressione e piegato alle proprie esigenze. Per saperne di più vi rimando a questo breve focus su Book of Daze e alla rubrica Comics People che le dedicai qualche anno fa sul blog. E vi segnalo anche che qualche giorno fa su The Comics Journal Rob Clough ha recensito le produzioni più recenti della Bethea, tra cui l’autoprodotto All Killer No Filler ora disponibile in pre-order.

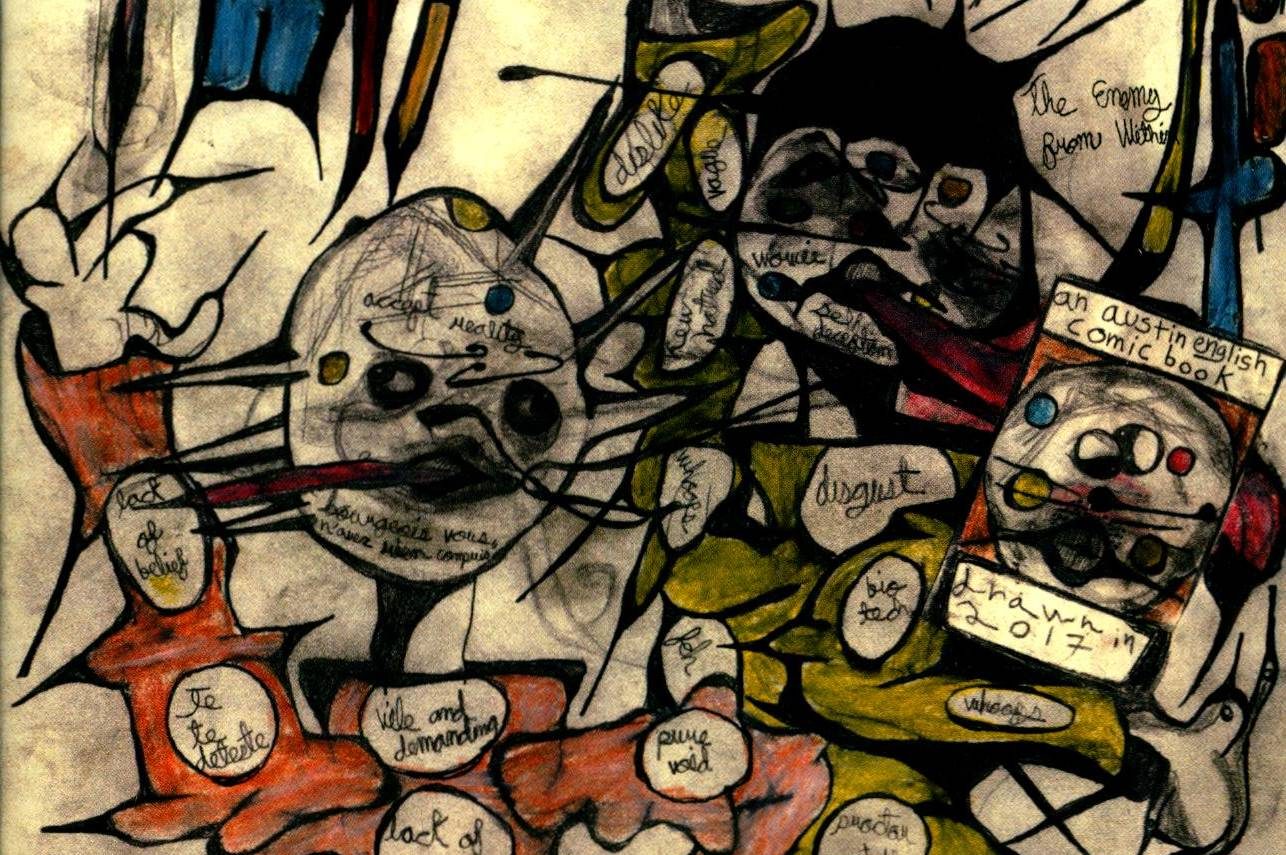

Arriviamo così a The Enemy From Within dello stesso Austin English, altra decostruzione espressionista dell’idea di fumetto, con la narrazione astratta tipica delle sue storie (si vedano quelle riunite in Gulag Casual, di cui avevo scritto qui) che lascia spazio a digressioni esistenzialiste nel racconto che dà il titolo all’albo, a mio parere uno dei suoi vertici grafici. Completano l’albetto Half-hearted Slogan Dance, danza in bianco e nero al ritmo di frasi fatte e luoghi comuni, e la mute evoluzioni del protagonista di Solo Dance #2.

Five Perennial Virtues #2 di David Tea è invece un albetto “misterioso” di qualche anno fa ristampato lo scorso anno con contenuti aggiuntivi: per me una delle sorprese migliori del 2018. Ne avevo parlato brevemente in questo report dal Cake di Chicago.

Spero di avervi abbastanza incuriosito, se non vi sono bastati i link potete cliccare su PRE-ORDER per dare un’occhiata a tutti e quattro i fumetti di cui si è parlato sin qui. E vi ricordo che per prenotarli c’è tempo fino al 22 gennaio.

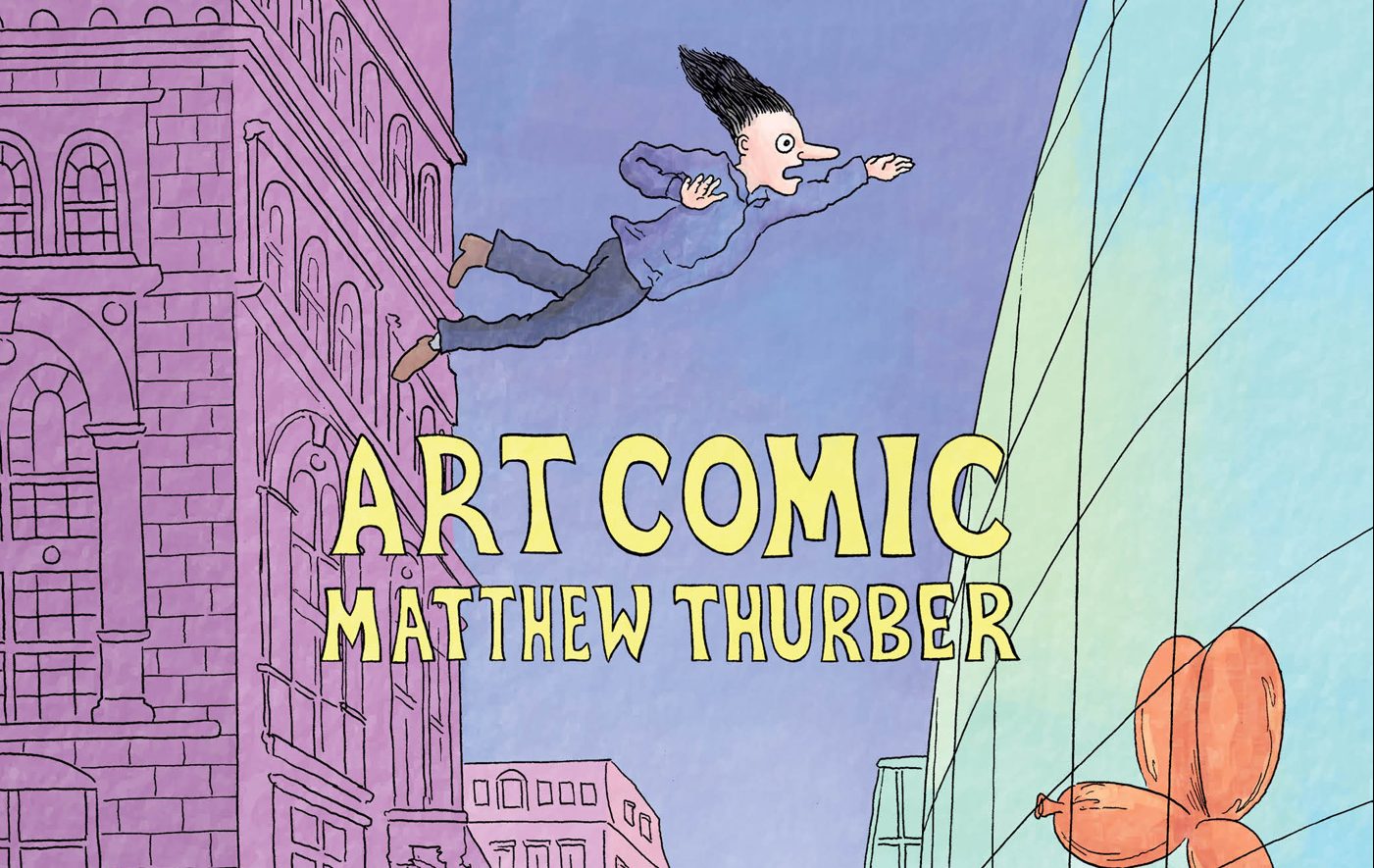

“Art Comic” di Matthew Thurber

Matthew Thurber è uno dei fumettisti più geniali, matti, stimolanti, classici, sperimentali e divertenti che ci siano in giro oggi. O forse è l’unico ad assommare tutte queste caratteristiche in un colpo solo. Il suo 1-800-Mice, pubblicato prima in albetti e poi in volume da PictureBox, prendeva le mosse dalla scena di Fort Thunder scegliendo un’ambientazione pseudo-fantasy – ancora la cittadella tanto cara a Brinkman, Chippendale & co. – per rivisitarla con un approccio che ai riferimenti fumettistici univa quelli cinematografici e letterari: primo tra questi Thomas Pynchon, da cui Thurber riprende tra le altre cose l’ossessione per società segrete, sette religiose, cospirazioni e complotti di cui poco o niente può sapere l’uomo comune e dunque anche il lettore. Il successivo Infomaniacs, serializzato stavolta come web-comic e poi in volume ancora per PictureBox, rimane a oggi, nonostante sia del 2013, la più azzeccata riflessione a fumetti sulla nostra esistenza digitale, spiegandoci come internet sia diventato più reale della realtà stessa con uno stile classico – la gran parte delle pagine sono divise in 4 vignette identiche tra loro – senza cercare forzate innovazioni stilistiche che spesso in tanti fumetti tutti uguali di oggi, copiati prima su Tumblr e ora su Instagram dalla copia della copia della copia, sono solo vuota forma e zero sostanza.

La complessità dei fumetti di Thurber è quasi estrema, eppure c’è sempre un momento in cui il personaggio guarda il lettore e fa la domanda più semplice di tutte. In Art Comic, arrivato adesso in un volume a colori per Drawn & Quarterly dopo essere stato parzialmente pubblicato a puntate e in bianco e nero da Swimmers Group tra il 2014 e il 2017, la domanda base posta dal protagonista Cupcake è: “E’ possibile diventare un grande artista senza trasformarsi in uno stronzo?”. Domanda più che legittima, ovviamente, e che rappresenta forse il cuore della vicenda, insieme ad altre questioni non di poco conto, in primis come può l’arte essere rivoluzionaria se collocata in un sistema in cui l’opera arriva a valere anche centinaia di migliaia di dollari e le scuole costano un occhio della testa e sono accessibili solo ai ricchi. O la continua analisi del labile confine tra opera d’arte e “cagata pazzesca”, che parte dal ready-made dadaista, qui definito “a tool of magical wealth generation” capace di trasformare “shit into gold”, per arrivare a Matthew Barney, con cui la satira di Thurber si accanisce quasi a raggiungere il sadismo. Tutte questioni serie che però vengono affrontate di lato, da sopra, da sotto, da dietro, secondo un approccio sghembo, mai noioso anzi sempre divertente. Basti pensare al primo capitolo del libro, in cui come da tradizione Thurber introduce tutti insieme tanti personaggi, molteplici ambientazioni e in questo caso anche più piani temporali, con un’abitudine a procedere per accumulo che sa quasi di scrittura automatica. Nella prima parte di Art Comic facciamo conoscenza di Cupcake, studente della Cooper Union nel 1999 (la scuola d’arte dove ha studiato lo stesso Thurber) e fan a dir poco sfrenato di Matthew Barney, capace di realizzare soltanto opere d’arte con riferimenti all’universo creativo del “maestro”. Tra i suoi colleghi, tutti allievi del losco professor Password, spiccano il promettente russo Boris Snegovoi e Tiffany Clydesdale, artista emergente che realizza soltanto opere a tema religioso. Nel frattempo la troupe del programma televisivo Drunk T.V. e un gruppo di maiali ribattezzatesi Free Little Pigs imperversano all’inaugurazione della mostra di Damien Hirst. E siamo così nel 2014, dove un artista contemporaneo, ex allievo della Cooper 15 anni prima, si fa chiamare Ivanhoe e va in giro a cavallo con tanto di armatura, seguito da uno stagista assunto per una misteriosa missione. Mentre la Tiffany ormai matura del 2014 riesce con una preghiera/opera d’arte a far apparire, ma forse soltanto nella sua testa, un Gesù capace di volare e far piovere soldi dal cielo, a Miami un duo di guardie del corpo al soldo del misterioso Zobchik (un alieno del pianeta Qaxb, come si capirà in seguito) sta portando all’Art Basel due robot intenti ad accoppiarsi con l’obiettivo di mettere incinta la robot-donna in tempo per la fiera. E non è tutto qua, perché appunto siamo solo alla prima parte. Tra le varie situazioni, colpi di scena e trovate che si vedranno nei capitoli seguenti, cito soltanto l’apparizione del Gruppo, una società segreta che attraverso le scuole d’arte boicotta gli artisti emergenti minandone le certezze, guidata da un certo R. Mutt, il cui nome vi suonerà probabilmente familiare…

Insomma, avete capito a questo punto che aria tira in queste pagine e non vi anticipo gli sviluppi della vicenda anche perché farlo sarebbe davvero una faticaccia. Le storyline sono tante e a volte si alternano con stacchi netti, altre confluiscono l’una nell’altra, oppure vengono riprese a distanza di pagine e pagine, vanno in fuga, si incrociano del tutto, solo in parte, per niente, e poco importa se qualcosa rimane in sospeso, poco chiaro, nebuloso, anche perché chi siamo noi per capire tutto della complessità balorda che ci circonda e dei movimenti che sotterranei agiscono sotto le pieghe della storia (dell’arte)? Meglio lasciarsi trasportare storditi dal flusso di idee e dal turbinio di gag che si susseguono senza sosta, mentre ridiamo di gusto davanti alle espressioni ebeti di Cupcake e ci facciamo strada tra i riferimenti ad artisti, gruppi e correnti degli ultimi cento e passa anni, in un sistema di citazioni, special guest e flashback che si intreccia con la narrazione senza mai essere fine a se stesso. Art Comic esce per lo stesso editore e nello stesso anno di Sabrina ma ne rappresenta l’esatto opposto. Dove in Drnaso tutto è regolato da una logica a dir poco maniacale, in Thurber si assiste a un’esplosione di creatività che l’autore non ha alcuna intenzione di tenere a bada, perché ciò che gli interessa è lasciare alla sua creazione una struttura libera, difficilmente catalogabile, che renda il suo libro a fumetti non il solito “libro a fumetti” come tanti altri che si trovano nelle librerie di varia.

Altra curiosità è rappresentata dal finale, che in Thurber è spesso improvviso, quasi tagliato con l’accetta, e mai definitivo, come nella tradizione della letteratura post-moderna. Nella versione in albetti Art Comic finiva con una scena che rimandava per modalità agli epiloghi delle precedenti opere di Thurber: Cupcake, il fan n.1 di Matthew Barney di cui dicevamo sopra, scopre grazie all’incontro con Mr. Colostomy, il cavallo parlante che ricorre in tutti i fumetti dell’autore, il modo di trasformare un water in oro, scoprendo al suo interno i membri del gruppo di arte contemporanea Gelatin, che lo invitano a tuffarsi con loro. Ecco dunque il tuffo di Cupcake nella tazza, come in Trainspotting via l’Atalante di Jean Vigo. Messo in chiusura di Art Comic #5 era sicuramente un finale alla Thurber ma mi era sembrato sin troppo netto anche per lui, tant’è che – vista anche la totale assenza di editoriali in quel comic book, che aveva seconda e terza di copertina totalmente nere quasi a non voler dare indizi – ho passato mesi a chiedermi (mentre facevo anche altro, ovviamente) se la storia fosse davvero finita lì, dato che alcuni fili narrativi rimanevano seriamente irrisolti. E’ stata dunque una piacevole sorpresa trovare nel volume un sesto capitolo di ben 33 pagine, che porta a conclusione o quasi le vicende narrate. Altro inedito sono i “contenuti speciali”, ossia 6 pagine in cui i personaggi e Thurber stesso riflettono su quanto visto e commentano l’opera. Manca invece il bel saggio/editoriale scritto da Thurber per il comic-book #4 sul tema dell’arte e della sua mistificante storicizzazione. Ma sono questi dettagli di poco conto per chi non ha letto ancora Art Comic e, se siete tra questi, vale assolutamente la pena farlo al più presto. Come prevedibile, è in assoluto il mio best of 2018, senza nessun concorrente in grado nemmeno di avvicinarlo.